ギリシア悲劇とはなにか〜ソポクレス『アンティゴネー』

古代ギリシアの3大悲劇詩人の一人ソポクレスによる、ギリシア神話を題材にした悲劇の傑作。

ギリシア悲劇といえば、フロイトの精神分析理論の中心概念に据えられる父親殺しの葛藤「エディプス・コンプレックス(Oedipus complex)」の元ネタにもなっている『オイディプス王』が名高い。実はこれも同じソポクレスの手による劇作で、『アンティゴネー』はオイディプス王の死後を描いた続編的位置づけの作品である。

あらすじ

父親を殺し、実の母と交わったために自身の両目をくり抜くこととなる悲運の王オイディプスには、4人の子があった。本作は、王位を受け継いだ叔父のクレオーンと、血塗られた一族の宿命を背負った長女アンティゴネーとの対決がもたらす結末を描く、比較的シンプルで短い場面の連続からなる。

ことの発端は、アンティゴネーの2人の兄の埋葬をめぐる意見の食い違いである。父オイディプスの死後、兄の1人が自国テーバイと戦争状態にあった敵国に下り、それを迎え撃ったもう1人の兄と相打ちとなって双方討ち死にしてしまう。片方は敵国の戦士ゆえ王クレオーンの命により地面に捨て置かれていたが、実の兄に対するこの仕打ちにアンティゴネーは心を痛め、発令を無視して埋葬を行う。これに激怒したクレオーンや、その息子でありアンティゴネーの婚約者でもあるハイモーン、巻き込まれた妹イスメーネーらの会話が折り重なり、状況がどんどん展開していくなか、それぞれに降りかかっていく破滅的な不幸。その余韻さめやらぬうちに、幕は閉じられる。

劇作なので登場人物の会話が中心となってくるが、終始小気味よいテンポで抑揚が効いており、流れるように読める。また、劇中クライマックスシーンで展開される一行対話(修辞疑問の応酬)は引き込まれるし、手法的にも興味深かった。それ以外にも目を引くのは、ギリシア劇の特徴的な形式として、話の合間に折々挟まれる合唱隊(コロス)による歌であり、直前の具体的な場面描写をより抽象的な意味内容として捉え直して聴衆に提示するものになっている。これが物語のいいアクセントとして機能していた。

ギリシア神話の精神的地位

さて、このようなギリシア悲劇とは、そもそもなんであろうか。どういう文化的役割を持ち、なぜこのような形式で語られるのだろうか。当然ながら、題材である「ギリシア神話」そのものの文化的使命にも目を向ける必要がある。

この時代におけるギリシア神話は、形式としては現代の我々でいう「昔話」とほとんど一緒なのだけれど、それが人々の間で精神的に占めている地位は実際まったくといっていいほど異なっている。当時、あらゆる知識は神話から来るとされており、そこで描かれる神々の物語は”歴史的真実”にほど近いものと解されていた。世界の始原の記録であり、自然を統御するメカニズム。人は、この世界を生きていくための原理を、神話のうちに求めた。

我が国でも、最古の歴史書とされる『古事記』や『日本書紀』に記される日本国の成立前史は、天地開闢により高天原と様々な神々が生まれた神話から始まっている。「史実として伝承される神話」「半神半人の数多くの神」などの点で、古代のギリシアと日本には、意外にも多くの共通点がある。

紙がない時代ゆえ、基本的に口頭伝承で連綿と受け継がれてきたものであり、物語を紡ぐ語り部や詩人たちは、民衆を導く知恵の最重要の担い手とみなされてきた。かの有名な紀元前8世紀頃の詩人ホメロス『イリアス』『オデュッセイア』なども、ギリシア神話の壮大な体系の一角をなす。ギリシア神話は、いわば宗教における経典のようなものであり、詩人らはさながら司教であった。

劇作についてもこうした文脈の上に乗っており、単なる芸術としてのみならず、人々が良き生を送る上での精神的な拠り所や判断基準を提供するものとして享受されていた。「悲劇」という形式が発達したのも、ギリシア神話のなかで描かれる神々の問題行動や失敗をいわば反面教師として見習い、生きていくために必要な良識をみなが身につけられるようにするためだったと言えるのではないだろうか。神話伝承の世界観そのままに、悲劇詩人の手によって教育系コンテンツとして再構成されたものといえる。

こうした詩や劇作とは全く異なる知の形態として紀元前5世紀頃から出始めてきた哲学の側から、詩人の知恵がこっぴどく批判されたりする展開(例えばプラトン『国家』『イオン』等)がその後にあり、それがまた面白いのだが、ものすごく長くなりそうなので割愛する。

「アンティゴネーの悲劇」から何を学びうるか

ともあれ、こうした文化的な立ち位置にあったギリシア悲劇ではあるので、それぞれの作品は訓話的で教唆的なニュアンスを帯びる。前述した歌パートも、こうした具体的な場面ごとの解釈を一般的な法則に抽象化し、受け手が理解しやすいフォーマットに直すための機能として備わっているとも思える。

『アンティゴネー』もその例に漏れず、劇を見た聴衆に深い思慮を伴った行動を促すような内容となっている。しかし、もう1面では、その示唆は案外読み取りにくい。

一見すると、自身の立場を頑固に保とうとしたテーバイ王クレオーンが、本当に大切な神々の(あるいは家族愛の)摂理を軽視したがために身を滅ぼすと読める。ただ、本書に垣間見られると思われる様々な対立軸は境界線が曖昧なものが多く、また最終的に救われた登場人物は皆無なので特定の価値・規範を上げて称揚することも難しい。

たとえば、クレオーンの死者埋葬についてのスタンスは、国家を治め規範を自ら示すべき王の立場としてはむしろ当然のようにも思える。統治者の側にいながら過度に私情を挟み、感情的でコンプライアンス軽視の行動を取り続けたのはむしろアンティゴネーの側と取る余地も、多く残されている。王の鼻を明かすことの不毛さへの思慮の無さが、ある意味ではアンティゴネーの身を襲った悲劇を生んだのである。

アリストテレスがその卓越した道徳論的考察において「中庸」の徳を説くまで、本劇の初演からおよそ100年を待つことになるが、それぞれ極端な性格の登場人物たちのいずれもが漏れなく不幸へと向かうこの筋書きの中に、そうした超過と不足を諌める中庸的徳性の確認手続きが大幅に先取りされていたと読むことも、また可能かもしれない。

[おまけ]古代ギリシアの劇場探訪

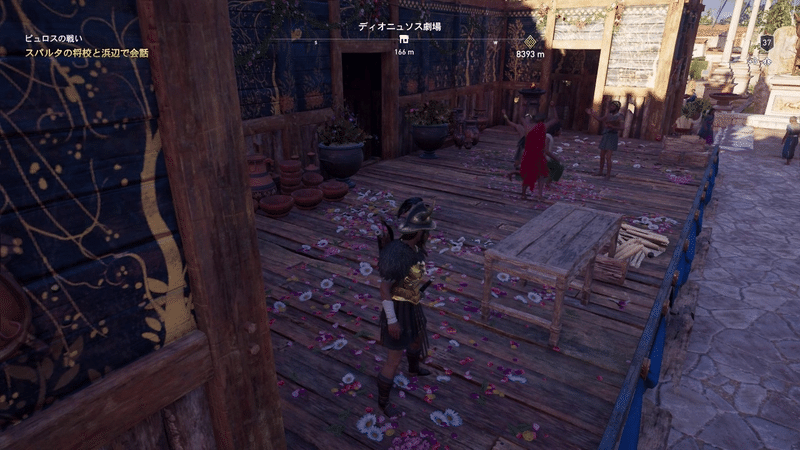

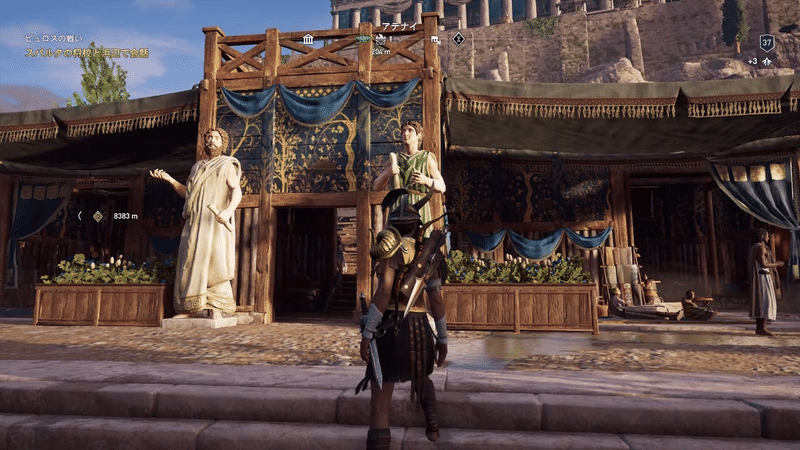

当時の劇場の雰囲気を知りたくて、史実に忠実なゲームとして名高い『アサシンクリード』シリーズの古代ギリシア編『アサシンクリード オデッセイ』の世界のなかにある劇場を探訪してみた。

アテナイ市中にあるディオニソス劇場。見下ろすとこんな感じ。

舞台はこんな感じ。日当たり。。。

舞台手前の広場のような部分はオルケーストラーというらしい。

舞台から客席を見るとこう。

舞台裏。建物自体はかなり小さく、裏に回るとすぐ正面玄関(?)に出てしまう。

舞台袖。

以上。ゲーム世界内には、他にも5箇所以上の劇場があり、それぞれ結構見た目が異なるので、また機会があれば。

頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。