【批評の座標 第15回】見ることのメカニズム――宮川淳の美術批評(安井海洋)

ブランショやバルトなどフランス現代思想を美術批評に輸入し、『鏡・空間・イマージュ』などを刊行するも、44歳で早逝した批評家・宮川淳。彼は絵画の制度を問題にしながら、「見ること」自体をどのように問おうとしていたのか、荒川修作や横山奈美の作品をヒントに探求します。執筆者は、文学と美術を架橋する美術批評・近代文化史研究者の安井海洋です。

――批評の地勢図を引き直す

見ることのメカニズム

宮川淳の美術批評

安井海洋

1.はじめに

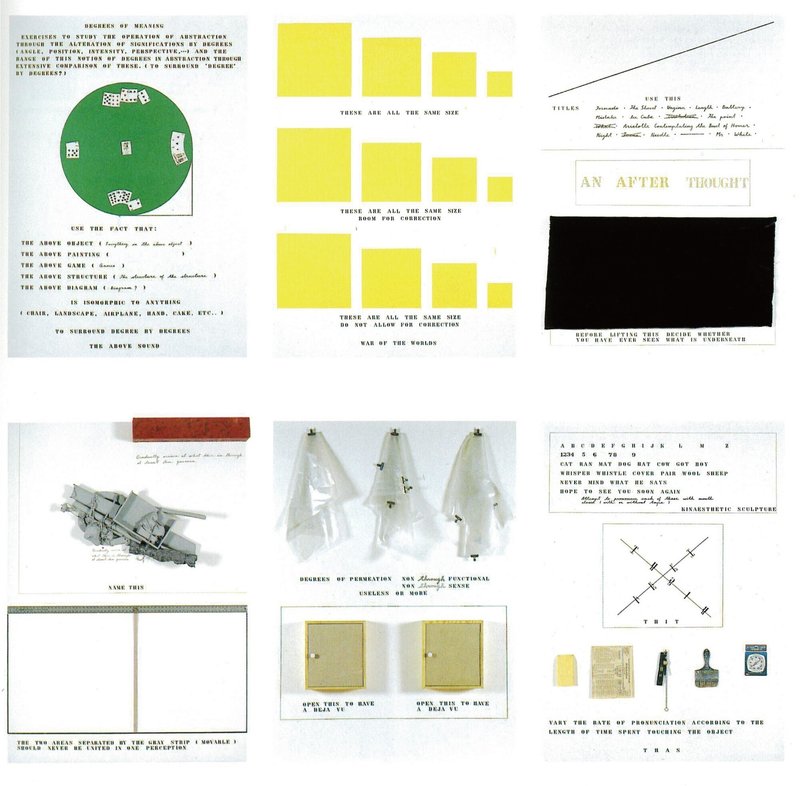

荒川修作とマドリン・ギンズは1970年のヴェネツィア・ビエンナーレで連作「意味のメカニズム」を発表した。以後いくたびか改変、再制作、書籍化を繰り返す本作を通して、荒川とギンズは視覚で認知し得る空間をどこまで二次元平面上に置き換えられるかを問う。こうしたコンセプトは、それ以前から続いている荒川個人の作品群である「図形絵画」シリーズにもまた共有されている。

視覚による認知と視覚の文法は別のものである。後者は、経験や他者からの教授により後天的に習得される。たとえば、紙の上に二本の線が逆V字状に描かれているのを見て奥行きを感じるのは、それが過去の視覚表象の膨大な蓄積から成立した一種の記号だからである。だが、多くの晴眼者は幼少期の生育環境でこうした記号の学習を自然におこなうため、視覚の文法を純粋な視覚認知から切り離して説明することができない[1]。荒川は一連の作品を通じて、こうした視覚言語の体系化を試みていたのだといえる。

ところで、1960年代の時点で、宮川淳(1933-1977)は視覚言語の体系化とその二次元表象への翻訳という、荒川作品のコンセプトを把握していたように思われる。

それはそれとして、いま、ぼくにはつぎの事実の方がより象徴的に思える。絵画にイメージが戻るというよりは、むしろ絵画そのものが、ことば本来の意味でのイメージに戻りつつある、とでもいえるような傾向である。〔中略〕たとえば荒川修作のイメージへの思考を軸とした作品が語っているのは、このようなわれわれの今日の情況にほかならないように思えるのである。

宮川は当時の荒川の絵画を「イメージへの思考を軸とした作品」と解釈する。つまり、イメージそのものを描くというよりも、イメージについての考察をその外側から捉える、メタ絵画として理解しているのである。

宮川が他の同時代人よりも先駆けて荒川の試みに反応し得たのは、彼が「見ること」そのものを問うことに関心を抱いていたためだろう。荒川と通ずる思考を、批評において実践していたのだといえる。宮川は、そうした思考のヒントをフランスの美術史研究から得ていた。

当時の美術史研究における制度論の普及は、1968年5月革命に至る反体制運動の機運と軌を一にしている。後述するように、制度論は、従来自明とされてきた美術史観を、そして時にはそれらの美術史が背景とする国民国家史観を相対化する。フランスの伝統的国民国家の政治に否を突き付けた5月革命のもとで、制度論は普及したのだといえる。

おそらく宮川は、こうしたフランスの情勢——同時に進行していたアメリカのベトナム反戦運動や、全共闘に見られる日本の新左翼運動も横目にしつつ——から、「見ること」を問うという自らの思想を形成していった[2]。以下では宮川淳が美術批評家としてどのような仕事をなしたかを、彼の遺したテクストから読み解いていく。

2.現代絵画略説と美術批評の使命

宮川淳は1960年代から70年代にかけて活動した美術批評家である。1933年東京に生まれ、外交官である父親に伴って少年期の数年をモスクワとハルビンで過ごす。1945年8月、父親はハルビンに進駐したソ連軍に拉致されて消息を絶ち、残された母と淳たち兄弟は1946年日本に引き揚げる。東京大学の美術史科に進学してからは、阿部良雄、清水徹、豊崎光一らとフランス語文献の読書会を始める。1963年に「アンフォルメル以後」で『美術手帖』美術評論一席に入選したのち、『鏡・空間・イマージュ』(美術出版社、1967年)など3冊の本を刊行したが、1977年に44歳で没した。

ここで、宮川が活動した1960-70年代の絵画とその美術史的背景を、ごく簡単にではあるが記述しておきたい。ただし、速やかに付け加えておかねばならないのは、現代美術においては絵画のみが主要な表現の手法であるのではなく、むしろ傍流に置く見方のほうが一般的だということである。「現代美術とは何か」という問いはひとまず措き[3]、今回は扱う範囲を絵画に絞って、この表現ジャンルが戦後美術の時代に至るまでどのような変遷をたどってきたかを駆け足で確認するにとどめる。

西洋の絵画史において、画家とはもともと職人に比せられる職業であり、依頼者の注文に応じて絵画を製作していた。漆喰に顔料で描くフレスコ画や、14世紀後半以降にネーデルラントから広まった油彩画によって、依頼者の肖像、もしくは聖書や神話などの一場面を描いた。こうした主題絵画は19世紀まで絵画表現の主流を占める。教会が権力を握る時代なら聖書の場面が頻繁に採用され、世俗の権力が強まったならそれ以外の神話や文学も描かれるわけだが、人気のある場面はおのずから決まってくる。その伝統とどの程度距離をとるか、また手垢のついた主題をどのように斬新な構図と色彩で描くかが、画家の手腕の見せ所であった。

主題絵画は19世紀に徐々に衰退していく。イギリスの産業革命、フランスの市民革命にともなう市民階層の進出により、絵画のモチーフも市民の生活に寄り添って、ボートや海水浴、鉄道、労働の現場などが描かれるようになるのである。

そしてもうひとつ、マチエールの前景化が絵画の大きな変化として現れる。フランスのドラクロワを筆頭に、マネ、セザンヌなど、絵筆の痕跡や絵具の盛り上がりをあえて強調して画面に残す絵画が登場しはじめた。ルーベンス、レンブラント、フランス・ハルスなど、それ以前の時代にも筆跡を強調する画家がいないではなかったが、多くは筆跡を隠して平滑な絵肌を演出していた[4]。これに対し、19世紀以降は、制作の痕跡をモチーフの表現と組み合わせる絵画が明らかに傾向として現れてくるのである。

https://collections.mfa.org/objects/33971

変化の理由はさまざま考えられるが、写真の普及が一因にあることは間違いないだろう。写真以前の絵画は、表面を平滑にすることで、イメージが支持体と絵具という媒介があることを忘却させ、現実を伝達する透明な装置であろうとした。しかし写真が現実の伝達者の位置におさまってからは、表象と現実のズレを強調し、絵具の物質性を自らの表現に取り込むようになる[5]。

そして20世紀になると、キュビスム、フォーヴィスム、シュルレアリスムなどに並行して、この傾向をいっそう推進したものが現れる。具体的なモチーフを描くことさえやめ、ただ色彩とマチエールの組み合わせだけで構成される絵画が広まるのである。現在では一般に抽象画と呼ばれるそれらの絵画は、ジャクソン・ポロックを筆頭とする第二次世界大戦後のアメリカにおける抽象表現主義や、フランスのアンフォルメルなどに代表される。宮川淳の活動した1960年代の日本は、こうした欧米の動向を受け止めている最中にあった。

https://jmapps.ne.jp/apmoa/det.html?data_id=10103

ところで、美術批評にかぎらず、批評とはジャーナリズムである。産業革命期の出版流通量の増大にともない、文筆によって生活の資を得られる者も増えた。ディドロ(1713-1784)は最初期の美術批評の一形態であるサロン評を多数残しているが[6]、印刷物に作品を掲載できる文学と異なり、サロンでの美術展は現地に行かなければ見ることができない。サロン評の役割とは、遠く離れた地の読者に展覧会のもようを伝えることであり、そこに著者の評価を加えもした。読者は批評のテクストを通して現在の美術の動向を把握し、かつ見巧者としての批評家から絵の見方を盗んだのである[7]。

複製メディアがもっぱら活版印刷に依拠していた18世紀フランスと、写真、ラジオ、テレビのある戦後日本とでは情報環境はまるで異なるが、それでも批評の根源的な役割は変わらない。批評家は展覧会をまわって同時代の美術の動向を伝え、あるいは逆に自らの言葉で美術シーンを牽引しようともする。実践と批評は常にこのような緊張関係にあり、どちらか一方では成り立たないものである(あるいはそうした関係を理想とする)。

しかし、宮川の仕事はこうした立場とは異なる。出世作の「アンフォルメル以後」から一貫して、彼の立場は批評というものが何をとらえようとしているのかを考察する、いわば批評の批評にあった。そのため、同世代の美術批評家たち、たとえば針生一郎、中原佑介、東野芳明らの、現況に接近したジャーナリスティックな書きぶりとはおのずから異なってくる。宮川にそのような視点をもたらしたのは、フランスの同時代状況から看取した、美術とその背後にある歴史総体への不信であった。

3.フランス1968年5月革命と美術史研究の内在的批判

44歳で夭折した宮川は、晩年にフランス文学研究者の阿部良雄(1932-2007)と書簡を交わしている。死後『美術史とその言説』(中央公論社、1978年)に収録されたこの往復書簡で、二人はこれまでの自分たちの仕事を振り返りつつ、その背景にあった状況を整理して語っている。その中で阿部は、1960年代末頃に宮川から美術史研究における制度論について聞かされたことを回顧する。

〈近代絵画史〉なるものが一つの言説として捉えられるべきであるということを君から初めてきいたのはもう六、七年前のことと記憶する。今度の手紙で、君が現代フランスの何人かの哲学者に特に興味をもって彼らの問題意識に君の問題意識を重ね合せてきたことと、他方、君の美術史への興味というよりはむしろ興味の不在との接点をはっきり示してくれたのは、われわれにとってたいへん有難いことだった。ただし、そういう言説的実践の分析にもいろんな方法があり得て、哲学的ないし思弁的な水準での分析も可能ならば、個々のテクストの意味論的な分析も可能だし、また、そうした言説を成り立たせる基盤の歴史的・社会的ないし制度論的分析も可能であるはずだ。 〔中略〕現代社会における美術の位置付けという問題に対する制度論的なアプローチがフランスでも真剣な研究と思弁の領域に入ってきたのは言うまでもなく〈一九六八年五月〉からで、絵画市場研究の大著を書いたレーモンド・ムーランのような純社会学系統の人だけではなくて、美術史ないし哲学の畑できちんとした仕事をしていた人々が思いつきにとどまらない分析をいろいろ試みているのは、もっと注目されていいと思う。

制度論とは、現在では制度史と呼ばれる美術史研究の手法のひとつで、美術というジャンルや既存の美術史の成り立ちを、その周辺をとりまく言説の分析を通して解明することを目的とする。ここでいう言説には、新聞雑誌等の文献に書かれた言葉のみならず、宮廷や美術館、政策、行為までしばしば含められる。

現在の美術館で名作として衆目を集める作品は、はじめから名作だったわけではない。時の為政者やパトロンの権力、同時代の批評や後年の研究、性、人種などの要因が絡み合い、複合的に決定されるのである。制度史研究はこの複雑な絡み合いを解きほぐし、なぜその作品が名作とされるに至ったのかを明らかにする[8]。

ただし、宮川は1968年のフランス美術史研究界に制度論の高まりを見出していたものの、それが日本に本格的に取り入れられたのは1980年代後半のことである。しかもそれは宮川とは別の方向からの現象——欧米の歴史学における言語論的転回のインパクトを日本の人文学諸分野が受け止めたこと——に起因していた[9]。このため、現在の日本近代美術史学における主流のひとつである制度史と、宮川が1960年代にメイヤー・シャピロらの著作を通して把握した制度論とは論点が異なる。『眼の神殿』(美術出版社、1989年)で制度史研究の口火を切った北澤憲昭は、宮川の論が社会背景の考察に欠き、観念的な理念にとどまっていると批判する。抽象的な議論に終始するのではなく、作品と現実の政治との関係を具体的に論じるべきだとするのである[10]。

確かに北澤の提唱した制度史の方法は、日本の美術史研究に文脈の検討を持ち込んだ点で画期的だった。しかし、あたかも作品と文脈とを画然と区別し得るかのように論じたことで、作品そのものに対する考察を幾分か等閑視したという事実は否めない。一方、宮川は作品それ自体もまた制度として把握している。

絵画をinstitutionに関する事柄というとき、美術団体や展覧会がすぐ想い出されるかもしれない。しかし、それらは単にinstitutionの実体化した部分にすぎない。それよりも前に、絵画はイメージ、この不在の実在の危険な魅惑の魔除けとして、したがって人間のイメージへの欲望のinstitutionalisation(制度化)として成立したのではないのか。

このように、宮川は絵画を「イメージへの欲望の制度化」と見なす。別のところでも、「イメージとは根源的にわれわれの〈見ること〉そのものの自己形象化」と述べる通り、宮川は美術を「見ること」をかたちにする行為として捉えるのである[11]。

この見方に立てば、第二節で示したような絵画表現の変遷もまた、絵画の自律性を到達点とするひとつの歴史観にすぎない。宮川はこう記す。「神話的・歴史的・文学的絵画から絵画のための絵画、純粋造形へ、という近代絵画史の予定調和的な進化論、あるいはほとんど神学的なテレオロジーへの疑問がここ数年来のぼくたちの共通の問題意識であった」[12]。

事実、こうした純粋造形史観の系譜に位置づけられるアメリカの批評家グリーンバーグのモダニズム論は、冷戦下の社会主義リアリズム美術の防波堤として読まれた。彼らは西側のイデオロギーを堅持するためにポロックを筆頭とする抽象絵画を称揚したのである。

美術史と美術批評が単に様式への注目にとどまるなら、それは畢竟様式の交替劇を傍観しているにすぎない。様式の追跡に飽き足らなかった宮川は、そこからさらに踏み込んで「見ること」の変遷に目を向ける[13]。

こうした「見ること」への問いから発して荒川修作を評価していたことは、冒頭で述べたとおりである。ピカソ、デュシャン、ウォーホル、ラウシェンバーグら欧米美術シーンの牽引者を除き、ジャーナリズムから一歩引いていた宮川の批評に同時代の日本の美術家への言及は少なく、触れたとしても数回である。そのなかで荒川だけが例外的に繰り返し言及されている。荒川を高く評価するのは、彼の「意味のメカニズム」や「図形絵画」のシリーズが、まさに「見ること」自体を形象化した作品であるためにほかならない。

荒川とギンズがヘレン・ケラーに関心を抱き、三鷹天命反転住宅(2005年竣工)にその名を寄せたこともまた、「見ること」の問い直しと通じている。この住宅は、あえて不自由な運動を強いることで、居住者に生きることを想起させる仕掛けになっている。また、荒川が亡き宮川にオマージュを捧げた個展「宮川淳へ」(1990年)では、絵画とその手前の傾斜台からなる作品を発表している。この作品で荒川は、1969年の宮川による荒川論に呼応するかのように[14]、絵画の手前にある空間そのものを問題化し、「見ること」とはイメージではなく空間にあることを示すのである。その活動において「死なないこと」を一貫して標榜し続けた荒川の思索は、宮川が「見ること」を自明とせず自らに問い続けるよう求めたことと通じ合っていたといえよう。

4.光を示す——横山奈美の絵画と見ること

ここまで、宮川淳の思想の背景にある制度論について述べてきた。では、仮に現在の美術にこの「見ること」を見出そうとするなら、どのような批評が可能だろうか。宮川本人は三次元空間を二次元平面に翻訳する仕組みを解剖しようとした荒川修作の試みに反応したのだが、ここではあえて「見ること」の意味を広くとり、より感覚的な領域に適用してみたい。

この考察にふさわしいのが、横山奈美のネオンシリーズである。高橋由一(1828-1894)に発し岸田劉生(1891-1929)に受け継がれる日本の油彩画の「マテリアリズム」に連なる横山は、骨、もやし、トイレットペーパーの芯といったモチーフを題材に、卓上の静物を描いてきた。その静物画の系統に位置する本シリーズで、横山は主に文字を象ったネオン管を発注し、その現物を前にして油彩画に描く。描かれたネオンはきわめて写実的である。だが、光を写実的に描くとはどういうことか。

晴眼者には自明のことだが、光は目に入るが目に見えない。物の表面に反射して眼に入った光は網膜上に物の像を結ぶが、光源から発された光そのものは網膜に刺激を与えこそすれ、具体的なかたちになることはない。眼は光そのものを捉えられないのである。それゆえに画家たちは光を線や色彩などさまざまな形態を用いて、太陽光や聖人の発する光背を記号化することで表象しようとした[15]。ただしそれはあくまで記号化であり、光自体を写したことにはならない。

横山も光そのものを描いているわけではない。2018年のケンジタキギャラリーでの個展「自立」では、ネオン管を支える背後の骨格に光が強く反射する絵画と鈍く反射する絵画とがあった。工業製品であるネオン管は、光を際立たせるために、普通はガラス管の裏面に反射止めの塗料を塗る。このことに制作中に気づいた横山は、その次から反射止めの加工をしないよう業者に頼んだという。

もし横山が見せたいものがネオン光だけであるならば、このように骨格の存在を強調するような注文をわざわざすることはない。ということは、横山はネオン管を支える骨格や、それを乗せる木の台まで眼に映じるままに描くことに意味を見出しているといえよう。他方、もし単に骨格の存在を強調したいのなら、加工をやめるよう注文せずとも、絵画上で反射が強くなるよう調整して描くことができる。それをしないのは、横山が現実を直写することにこだわるためである。つまり、光源としてのネオン光は白色の絵具で描くというごく一般的な記号表現で処理する一方で、むしろ光の存在は、それを照り返す骨格と台によって示されるのである。神を直視し得ない人間が他の物によって神の存在を指し示したように、横山もまた光を描くのではなく示している。

また技法に関しても同様のことが言える。横山は薄い絵具層を数十層重ねることで描く[16]。ただし実際に作品を前にすると、前景にあるネオン光よりも、後景にある骨格や壁のほうが重ねた層が多いことに気がつく。眼は暗部よりも明部のほうが前面に迫り出してくるように錯覚するが、横山の物質としての絵画はこのイリュージョンとは逆で、光の周囲のほうがこちら側に迫ってくるのである。このことをとっても、横山がネオン光よりもそれを反射する物体のほうを強調していることがわかるだろう。

このように、横山はネオンを描くことを通じて、イメージとは何かを問う。ダン・フレイヴィンやブルース・ナウマンなど、ネオンをモチーフとした現代美術は枚挙に暇がないが、横山は油彩画という伝統的なジャンルをあえて採用することで、光を見ることの困難を俎上に載せる。

ところで、横山は光の反射の描出を通じて、「光は間接的に鑑賞することが可能である」とオプティミスティックな結論に着地するのではない。むしろ光が見えないにもかかわらず、否応なく目に飛び込んできてしまうことの矛盾を捉えようとしているのである。

そのことは、宮川の思想のもうひとつのルーツであるモーリス・ブランショ(1907-2003)のテクストを経由することで判明する。『鏡・空間・イマージュ』その他の著作で1960年代の宮川が繰り返し記した「見ないことの不可能性」というフレーズは、ブランショの『文学空間』からの引用である。この言葉が眼球にガラスを押し当てられる体験(を描いたブランショの小説)から発していることからも分かるように、「見ないことの不可能性」とは、見ることを禁止しつつも誘惑するというイメージの二重性を表す言葉である[17]。

人は自らの眼球では光が見えないと知っているにもかかわらず、光から目を逸らすことができない。絵画の歴史のなかで人びとがかくも執拗に光を描こうとしてきたのは、光の直視を禁じられながらもなおそれを見ることに魅惑されてきたからである。光を記号化して描いても、あるいは現代の光学技術で光を可視的な信号に置き換えたとしても、それは「見た」ことにはならない。このように、光を描いた絵画は、すなわちイメージを「見ないことの不可能性」に憑かれた人びとの歴史なのである。横山は、イメージと人間の歴史の端に連なっている。

5.おわりに

宮川淳はフランスの美術史研究における制度論と、その背景をなす1968年5月革命における既成の歴史観への拒否に影響を受けて、「見ること」の思想に到達した。「見ること」は極めて歴史的な事柄であり、そのことを考察するには絵画というジャンルがふさわしいと考えたようである。それゆえ彼は、同時代の美術批評に批判的な立場を取りながらも、美術批評という回路そのものは捨てなかったのだろう。

そして、「見ること」そのものを思考の対象とする問題意識は、ブランショのイメージ論にも由来している。「見ないことの不可能性」は、禁止しつつも魅惑するという、近代が忘却していた、イメージの古い姿を想起させる言葉である。宮川はかつてのイメージに立ち戻ることで、絵画制作の根源的なありようを見つめようとしたのではないか。この問いかけは、現代において絵画にアクチュアリティがあるか否かを確かめることに直結している。

1970年代に「見ること」の意味を述べた宮川は、それを批評において実践する前に没した。それゆえ宮川の作品論は決して多くはない。だからこそ我々は、彼のテクストがもたらすものを汲み、自らに問いかけるかたちで、一枚の絵画を前にして立ち尽くす時間を受け止めねばならない。

[1] 森田恒之、藤井真希、須貝旭「荒川修作・M. ギンズ著『意味のメカニズム』を読む(1)」『愛知県立芸術大学紀要』41号、2011年、119頁。

[2] 1960年代の宮川がサルトルのイメージ論を批判し、「再現」ではなく「似ていること」としてのイメージを掲げたことについては、絓秀実「詩的言語の革命と反革命」『増補 革命的な、あまりに革命的な——「1968年の革命」史論』ちくま学芸文庫、2018年、158-159頁を参照。絓は宮川のテクストがブランショのエクリチュール論に淵源するとしているが、フランス美術史研究からの影響もあったことは以下で論じる通りである。

[3] 社会と美術の関連性という観点から現代美術の動向を記述した著作に、山本浩貴『現代美術史——欧米、日本、トランスナショナル』中央公論新社、2019年がある。ただし、著者も記すように、現代美術とは多元性を有するジャンルである。このため同書は現代美術の定義を述べたものではない。

[4] ただし作品によっては、たとえ現状の画面が平滑だとしても、制作当時は筆触がより強調されていた可能性がある。画布を木枠に張り直す際、画布にストレッチをかけるために原状よりも表面が平滑になってしまうことがあるからである。

[5] 19世紀に簇出した人間の認知の仕組みを利用する玩具・見世物や、その背景にある認知科学の進展が視覚に与えた影響については、ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』遠藤知巳訳、以文社、1997年を参照。

[6] ただし、ディドロのサロン評が掲載された『文芸通信』は遠方の貴顕にのみ送付された手書きの冊子で、購読者数はごく限られていた。小澤晃「グリム、メステール『文芸通信』とレチフ・ド・ラ・ブルトンヌ」『鹿児島大学文科報告』23号、1988年、1頁を参照。サロン評がcritiqueとしての内実をともなうには、19世紀のボードレールの登場まで待たねばならない。

[7] 日本語による批評の祖型を近世の評判記に求めることについては、野口武彦「評判記から批評へ」『日本近代批評のアングル』青土社、1992年、11-12頁を参照。

[8] たとえばメイヤー・シャピロ「スーラ」(1958年初出)における、建設途中のエッフェル塔とスーラの色彩との相関についての指摘を参照。『モダン・アート』二見史郎訳、みすず書房、1984年、124-125頁。

[9] 言語論的転回という概念の意味は分野や使用者によって異なるため統一するのが難しいが、「言語は自律的な存在であり、特定の実在を反映するものではないという所説」とひとまずは定義できる。小田中直樹「言語論的転回と歴史学」『史学雑誌』109巻9号、2000年、83頁。

[10] 北澤憲昭、佐藤道信、森仁史編『美術の日本近現代史——制度・言説・造型』東京美術、2014年、26頁 。

[11] マーティン・ジェイ「近代性における複数の「視の制度」」(ハル・フォスター編『視覚論』榑沼範久訳、平凡社、2007年)など、1980年代に欧米の美術史研究で表面化した「視の制度」を論じる問題系を宮川が先取りしていたことについては、岡田温司「宮川淳再訪」『水声通信』12号、2006年、44頁を参照。ただし岡田は、宮川の思想が1960年代フランス美術史研究の制度論に影響を受けていたことについては言及していない。

[12]「美術史とその言説をめぐる阿部良雄との往復書簡」宮川発言。『宮川淳著作集』3巻、美術出版社、1981年、658頁。なお、絵画表現もまた政治であり、社会との相互浸透の関係にあるということを、宮川と阿部はボードレールのサロン評から学んでいる。

[13] 同時代美術の様式の変遷を追跡し、明快なキャッチフレーズでそれらの動向に名を与える東野芳明(1930-2005)の批評のスタイルは、宮川のスタンスと対立する。「アンフォルメル以後」や「反芸術——その日常性への下降」(『美術手帖』1964年4月)はそうした批評の状況に対する批判として書かれた。

[14] 宮川淳「絵を見ることへの問い——〈陳述〉と〈反陳述〉との交差」『宮川淳著作集』2巻、美術出版社、1980年、274-375頁。

[15] 西洋絵画史における光の描き方については、ヴォルフガング・シェーネ『絵画に現れた光について』下村耕史訳、中央公論美術出版、2009年を参照。

[16] 油彩画法のひとつであるグレーズは、絵具層の上からさらに透明な絵具で薄く塗ることをいう(あるいはこの薄い層そのものを指す)。光が透明な層を通過し、下の層から反射して眼に入ることで、一層では出すことのできない深みが出る。レンブラントの活躍した17世紀になると、油絵具はマヨネーズ程の粘性が出せるようになり、厚塗りが可能となったが、ヤン・ファン・エイクなど15世紀のネーデルラント絵画ではまだ厚塗りができず、グレーズを何層も重ねることで描いていた。森田恒之監修『絵画表現のしくみ』美術出版社、2000年を参照。横山の画法はこの初期ネーデルラント絵画のものに近いが、重ねる絵具層の数は一般的なものよりはるかに多い。

[17] モーリス・ブランショ「本質的孤独」「想像上のものの二つの解釈」『文学空間』粟津則雄、出口裕弘訳、現代思潮社、1962年。

人文書院関連書籍

その他関連書籍

執筆者プロフィール

安井海洋(やすい・みひろ)1991年生、愛知県在住。日本近代文化史、印刷・製本史研究。専門は明治期の複製技術にみる美術と文学。また、美術(=オブジェクト)と言語(=概念)を架橋する試みとして美術批評を執筆。主な著作に、「『方寸』の「創作的版画」——明治40年代における版画概念」『版画学会誌』51号、2023年、「書物の自然主義──新潮社刊徳田秋聲『黴』の判型と本文レイアウト」(近日公開予定)、「美術にとって小説とは何か——伊藤正人「小説の美術」について」『レビューとレポート』46号、2023年など。X(旧Twitter)ID: @moji_ka

次回は12月前半更新予定です。角野桃花さんが木村敏を論じます。

*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?