Jima_Dad プロフィール

はじめまして。Jima_Dadと申します。

わたしのプロフィールに、ご興味を持っていただきありがとうございます。

このページでは、次のようなことについて話していきたいと思います。

プロローグ

さて唐突ですが、

AIの飛躍的な進歩により、15年以内に半分の仕事がなくなるといわれる中で、あなたは将来に対して「漠然とした不安」をお持ちではないでしょうか?

また、もしあなたにお子様がいるのであれば、この変化の激しい時代の中で、戦後ほぼ変わっていない、従順な企業戦士を育成するような現在の日本の学校教育を受けさせて、

果たして将来お子さんが幸せな人生を歩むことができるのであろうかという「疑問」をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

何を隠そう私も、この漠然とした「不安」と「疑問」を抱える、まさにその父親の一人なのです。

AIに職を奪われそうになったトレーダーが、AIを使いこなすデーター・サイエンティストへ転身

私は現在、英国ロンドンのシティと呼ばれる金融街で、AIアルゴリズム・トレーディングを専門とするデータサイエンティストとして、米系フィンテック企業に勤務しています。

世界中の機関投資家のために、最適な取引執行を支援するツールやアルゴリズムを開発し、運用のコンサルティングを行っています。

ご存じの方もいるかもしれませんが、グローバル金融業界では、ここ10年間でコストの高いトレーダーの業務が、AIによって加速度的に自動化されてきました。

例えば、米証券会社大手ゴールドマン・サックスには500名の株式トレーダーが在籍していましたが、AIトレードの普及で今ではなんと3名!になってしまいました。

かつて私も、外資系証券の東京拠点で15年以上債券トレーダーとして勤務していました。

ただAIによってとってかわられてしまうリスクにいつも怯え、危機感を感じていました。

私は理工系の大学院で学んだ知識を生かしたアルゴリズム・トレードを得意としていましたので、アルゴリズムを開発することに専念した方が、長期的に職業寿命を伸ばせるのではないかという結論に達しました。

そして2014年に運よくロンドンに移住して、キャリアチェンジをする機会を得て、現在に至っています。

"Made in Japan"

は、今でも揺るぎないない、世界最高峰の「製品の信頼性」のブランドです。

しかし残念ながら、私には目に見える製品は作れません。ただ、私と関わったクライアントには

"Learned from Japanese"

(日本人から学んだ。だから信頼できる)

と感じてもらえるようなブランドを築けるように、日々ベストを尽くしています。

熱が出ても学校にいきたがる、ロンドンのプライベートスクールの秘密

ところで私は、ブログや音声で、「AI時代のスマートレディ・ジェントルマンの育て方」というテーマでの情報発信を行っております。

最新のエピソードを反映したSpotifyでの配信は、こちらのリンクをクリックしてみてください。

こちらはHimalayaのリンクですが、プラットフォームのサービス規約変更のため、エピソードの配信が2021年の9月で終了しております。

というのも、私は三人の子供たちをロンドンのプライベートスクールに通わせています。

私には、最も価値のある資産は「教育」であるという信念があります。これは私の父から譲り受けたものです。

毎年新車のベンツを買い替えるくらいの学費を投資していますが、その投資は決して無駄にはならないと思っています。

わたしの子供たちが通う、200年近い歴史をもつロンドンのプライベートスクールは、伝統と最先端のテクノロジーを導入した、温故知新の独自のカリキュラムで教育を行なっています。

そこはテーマパークのように楽しく、エンターテイメント性に溢れ、とても温かみがあり、親子で参加できる、国際色豊かな教育コミュニティです。

子供たちは学校が本当に大好きで、たとえ風邪をひいて熱が出たとしても、

「お願い!どうしても学校に行って、仲間と共に、今やっている授業のプロジェクトを完成させたいから、熱冷ましを飲ませて!」

と懇願するような有様です(笑)

このような経験を通じて、子供たちをこんなにまで楽しませ、あたかも「中毒」状態にする、イギリスのプライベートスクールの教育の「秘密」を解明したいという強い「好奇心」がわたしの中から湧いてきました。

なぜなら、自分も含め、大半の日本人は、学校教育はつまらなくて当然。

勉強は、歯を食いしばって頑張るものだという、諦めにも似た先入観がある中で、大きなカルチャーショックを受けたからです。

この「秘密」を日本の皆様にシェアして、少しでもたくさんの方々の悪しき先入観を覆すお手伝いをしたいと感じるようになりました。

さて、プライベートスクールという教育コミュニティでは、AI時代にAIを使いこなし、AIに代替されない人間本来の価値を創造可能な、魅力的なジェントルマンやレディーになるための総合教育が行われています。

別の言葉で言えば、従来のアカデミックな知識や読み書きのリテラシーだけではなく、

子供たちが成人して、未来のAI時代で「人間らしく」生き抜き、活躍するために必要な、インターネット空間を含むあらゆるコミュニケーション能力や、

自他を思いやるといった「感情」リテラシーをも獲得することを、非常に重視しているといった特徴があります。

演劇、ヨガや瞑想、そして動画などのデジタルコンテンツを作る授業

例えば長女が入学したプライベートベスクールの小学部(女子校で一学年24人)のガイダンスでは、学校が最重要視している6つの重点項目をはっきりと述べていました。その6つとは

・パブリックスピーキングを含むコミュニケーション能力と、人々の心を動かすストーリー・ライティングの能力

・演劇や芸術を通して美意識を磨き、分野横断的なSTEAM教育で、好奇心に基づく主体的な学びの楽しさを感じる土台を作ること

・起業家精神を養うことや瞑想やセルフコンパッション、感情リテラシーやストレスマネジメントなどのソフトスキル

・相手の潜在的な能力を引き出すためのコーチング・マインドを、教師だけでなく、親と生徒も徹底して理解すること

・学んだことを動画を含むデジタルコンテンツ化し、それをGoogle Cloudなどのサイバー空間に転送し、将来世の中の役に立つ情報発信をするためのスキルを身に付けること

・グループでコラボして、プロジェクトを計画、立案そして遂行する能力

でした。

小学生のころから、演劇やヨガ・瞑想の授業があり、「感情」との向き合い方を読み書きと同じようにリテラシーとして学ぶ機会があることに、私は驚きを隠せませんでした。

あなたは、この6つの重点項目に目を通されて、どのような印象を持たれましたか?

わたしは正直ショックを受けると共に、少しばかり嫉妬を感じました。

それは、わたしが日本の義務教育で受けた「過去」に縛られた、知識を詰め込むものとは全くもって次元の違う、子供たちの「未来」を心から見据えたものだったからです。

プライベート・スクールには、親向けの講座もある

また、この6つの重点項目は、子供たちだけではなくて、未来のAI時代を生き残る上で、われわれ親自身もあらたに学び、実践する必要がある必須のスキルなのではないかと確信するようになりました。

そのためプライベートスクールでは、子供たちだけではなく、親向けのセミナーなどが定期的に用意されています。

長男が入学した直後に行われたサイバー・リスクのプロのコンサルタントによる

「インターネットで繋がれたサイバー空間における、SNSなどのリスクとどのように付き合って行くべきか」

の講座で、

「世の中の役に立つ情報発信のスキルを身につけることが、その唯一の解決策である」

ということを学んだのが、私が情報発信を始めることの直接的なきっかけとなりました。

さて私にとってとても意外だったのは、海外の教育機関に子供を通わせてみて、そこで親子ともども「温かみ」や仲間との「一体感」を感じることができたということです。

もっとドライで個人主義だと思っていました。

というのも私は、日本の義務教育が息苦しくて、まるで「刑務所」で服役しているかのような「違和感」を感じていたからです。

父のガイドのもと、東大に入るも、天邪鬼で反抗的で日本の学校教育に全くなじめなかった少年時代

実はわたしは、国立大学で教鞭をとっていた教育熱心な父のもとで、国立の幼・小・中学校から東京都内の御三家の一つである私立進学校を経て、東京大学/大学院を修了しました。

出典:東京大学

しかし、画一的で、知識を一方的に詰め込み、まるで従順な「ロボット」を育てるような日本の学校教育になじめず、いつも反抗ばかりしている「天邪鬼」生徒でした。

延々と将来役に立つのかよくわからない「受験戦争」に勝ち残るための勉強を強いられて、小学校高学年のころから毎日夜遅くまで電車に乗って塾に通っていました。

平日に家族みんなで夕食を食べる機会など、ほとんど記憶にありません。

孤独とプレッシャーの中で競争に勝ち残ることが、成功の唯一の道であるかのような錯覚に陥っていました。

もはや時代遅れになってしまった、従順な企業戦士を養成するための教育システムは、

自殺者や不登校の生徒を大量に生み出しており、誰がどう見ても作り変える必要があるのは明白です。

じゃなければ、このままでは国が滅びてしまいます。

日本の教育システムの根本的な問題とは?

ある時私は、日本の教育のシステムを作っている方や、 大学の先輩の政治家の方たちとも交流する機会を頂いたことがあります。

残念ながら、彼らがみな口を揃えて言っていたのは、 「今の政治の仕組みだと、まともな教育システムにすることなんて絶対にできない」 ということです。

なぜなら今の教育の仕組みは、 日本人が、本来持っている高い精神性を発揮しないように、 「罪悪感」と「劣等感」を植え付け、二度と欧米に逆らわないようにするために、アメリカから押し付けられたものだからです。

つまり古事記や日本書紀などの自分たちのルーツを教えず、 まるで志を持たないような、従順なロボットを大量生産するための教育を施されているようなものなのです。

だから、いくら教育の仕組みを根本から変えようとしても変わらないし、 もし変えようとしようものなら、圧力をかけられて必ず潰されてしまうのです。

そのため戦後70年以上が経ち、社会システムが大きく変わっているのにもかかわらず、義務教育のシステム自体はほぼ何も変わっていないのです。

もはや、日本の学校教育のシステムに私たちのかわいい子供たちを任せておくのは、非常に危険なことだと感じました。

だからと言って、私は学校の先生方を非難しているわけではありません。

大部分の先生方は、長時間キャパシティーの限界を超えた環境の中で、必死に脱落者をなくそうと真面目に生徒さんのことを思って、頑張っておられる善良な方々だと信じております。

ただ、

自らが学び、子供たちの将来の指針を与えていけるような存在になりたいと強く感じるようになりました。

欧米の国々が現在も取り入れている、戦前の日本の教育とは?

そのため日本にいる時から、莫大な投資をしてさまざまな国内や国外の文献や、オンラインやオフラインのコミュニティ、海外のプライベートスクールにおける教育について調べました。

そして江戸時代から戦前の日本で行われていた教育が、近年世界でも最も優れていたという結論に至ったのです。

江戸時代日本には義務教育はなかったものの、「寺子屋」の発達によって、識字率は90%を優に超え、読み書きだけでなく実にさまざまなスキルの教育が行われていたと言います。

しかも生徒は先生を自由に選べて、料金もとてもリーズナブルだったようです。

当時産業革命で、世界の七つの海を制していた大英帝国の識字率がたったの25%だったことを考えれば、江戸時代のそれはまさに驚異的でした。

実は、わたしもこれを知って驚いたのですが、欧米の戦勝国は、戦前の日本の教育を研究し、優れた「修身」のような道徳教育を自国のシステムにとりいれたのです。

例えばイギリスも、第二次世界大戦後、過去の帝国主義に対する自虐史観教育に苦しんだ時期がありました。

自虐史観教育とは、社会や歴史学界、教育界、マスメディアにおいて、実際の事実と異なる記述や、自国の歴史の負の部分をことさらに強調するような教育のことです。

いたずらに英国民の自信を喪失させる当時の教育をやめさせるために、故サッチャー首相が大胆に教育システム改革を断行しました。

その結果、イギリス国民は再び失った自信を取り戻し、復活することができたのです。

その時彼女が座右の銘にしていたのが、なんと英訳版の「修身」の教科書であったといわれています。

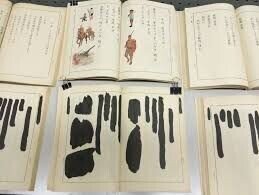

戦後GHQによって、当時の先生方は、「修身」の教科書のほとんどの部分を炭で黒塗りにするよう命令されたそうです。

クラスで生徒とともに、涙ながらに炭で教科書を塗りつぶしたそうです。

その教科書が、イギリスで教育改革のお手本として使われていたなんて。。。

このエピソードを聞いてあなたは、どのように感じますか?

「サイバー寺子屋」の登場で、大人も子供もいくらでも学校以外の学びのチャンスがある

翻ってインターネットの発達によって、学校教育以外での学びの機会や有料コミュニティに参加する機会が大幅に増えています。

これは、まさに現代版の「サイバー寺子屋」とよべる物ではないかと私は感じています。

わたしも、プライベートスクールで開催される親向けの講座のほかに、日本や海外の有料オンラインコミュニティに複数所属し、

・パブリックスピーキングを含むコミュニケーションのスキル

・人々の心を動かすストーリー・ライティングのスキル

・相手の潜在的な能力を引き出すためのコーチングのスキル

・学んだことをサイバー空間上にコンテンツ化し、世の中の役に立つ情報発信を行いながら収益をあげるコンテンツ・ビジネスのスキル

を学んできました。

その結果

・サイバー寺子屋コミュニティで学んだことを、自分のアルゴリズムトレーディングのアナリティクスの開発に生かし、チームが業界紙で表彰される

・1年以上も上司との人間関係が危機的状況だったのが、関係性を変える努力により、上司が他の部署に私を転属させてくれて、より大きな責任と自分の強味を生かせるプロジェクトに従事できるようになった。その結果ボーナスが約30%増加した

・ボーイズがプライベートスクールで一目を置かれる存在になり長男、次男ともにフルートで中学部のスカラシップ特待生になり、娘はロンドン屈指の女子校プライベートスクールの小学部に入学

・ボーイズの複数のユダヤ人のお友達から、ユダヤ人の13歳の成人式に招待をうける(ユダヤ人以外のお友達が招待されるのは稀)

といううれしい知らせがありました。

このような嬉しい結果を踏まえ

・自分もサイバー寺子屋のお師匠様たちとコラボして、プライベートスクールのような、エンタメ性あふれるテーマパークのように楽しい、親子で参加できる「温かみ」のある拡張家族のような「一体感」を持つコミュニティを作りたい。

・そこで自分自身でコミュニティを作り運営できるようになることで、未来のAI時代に価値観の合う仲間に囲まれながら、経済的にも豊かになり、子供からあこがれるような元気で、もてて、深い魅力的なパパ、ママを増やしていきたい。

と考えるようになりました。

私は、私のサイバー寺人屋コミュニティに参加して、一緒に未来のAI時代に活躍できるような子供たちの教育について学び、コンテンツ・ビジネスで収益をあげられるような仲間を増やしていきたいと思っています。

そして競争から解放されて、将来の不安を話し合い、お互い励ましあえるような、温かみがあり一体感を感じられる「拡張家族」のようなコミュニティを広げていきたいと考えています。

あなたも是非参加しませんか?

そして同じ志を共有する仲間になりましょう。

プライベートスクールのモットーは「ゆっくり、でも確実に」

最後に、私からお伝えしたい重要なメッセージがあります。

最近「人生100年時代」というフレーズをよく聞くと思いませんか?

でも私は、老後のライフスタイルばかりがクローズアップされているように感じます。

人生が伸びるのであれば、子供たちが、貴重な幼少期にしか味わうことができないような体験、

たとえばデジタル端末から隔離された大自然の中で思いっきり遊び、家族とのんびり過ごすような時間をもっと増やしてもよいはずだと思いませんか?

反対に子供たちは、年々重くなって、肩が痛くなるくらいに教科書を詰め込んだランドセルを背負って学校に通い、そのあと夜遅くまで塾で勉強するという生活をいまだに強いられていると聞いています。

でもわたしたちは「生き急ぐ」ことばかりに駆り立てられて、あまり気付いてるひとが少ないように思われます。

ボーイズが通うプライベートスクールの理念は

Slowly but Surely

ゆっくり、でも確実に

「生き急い」だアメリカの飛び級「天才」たちの悲しい末路

かつて私が、外資系証券に入社したばかりのころ、ニューヨークに6か月間赴任しました。

当時のチームは、飛び級を重ね19歳でアメリカのマサチューセッツ工科大学といった超有名大学の大学院を卒業して、ウォール街に就職したボスを筆頭に、まさに「飛び級」の若き天才たちがゴロゴロいました。

でも15年後、彼ら天才たちの半分が、バーンアウトでうつ病になったり、アル中や薬物中毒で入院してしまったという驚くべき事実に私は直面しました。

彼らは天才であるがゆえに、生き急ぎ過ぎてしまった。

あるいは、周りに煽られて、このような悲しい結末を迎えてしまった方々もいたのかもしれません。

コロナの後の世界では、家族で過ごす時間が自然に増えて、もっと家族の絆をふかめ、家族みんなで成長と発達をしていく時間を増やすことが可能になりました。

ゆっくり、丁寧に、しっかり足場を固めながら、でも着実に成長・発達し、味わい尽くす。

子供たちにとっては、未来で生き残る上で大きな土台となるので、そんな価値観を共有できる仲間とともに歩んでいきたいと私は感じています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?