載距突起の触診

足部の運動として背屈・底屈がありますが、もう一つ忘れてはいけないのが内反・外反の動きです。

この内反・外反は前回のテーマである距腿関節の他に、距骨下関節・ショパール関節が連動しコントロールされます。

そのため、足部の距骨下関節とショパール関節を触診できることが重要です。その触診の際にランドマークになるのが載距突起です。

本日はこの載距突起の触診について整理していきましょう。

1 触れることの臨床意義

載距突起は上記でも記載した通り、足部の関節を触診する上での重要なランドマークです。そのため、しっかりと他の関節との位置関係をイメージできるようになっておきましょう。

また、触診することで、足部の内側縦アーチの状態を把握することも可能となっていきます。足部の安定性の評価のためにも触診できるようになっておきたいポイントですね。

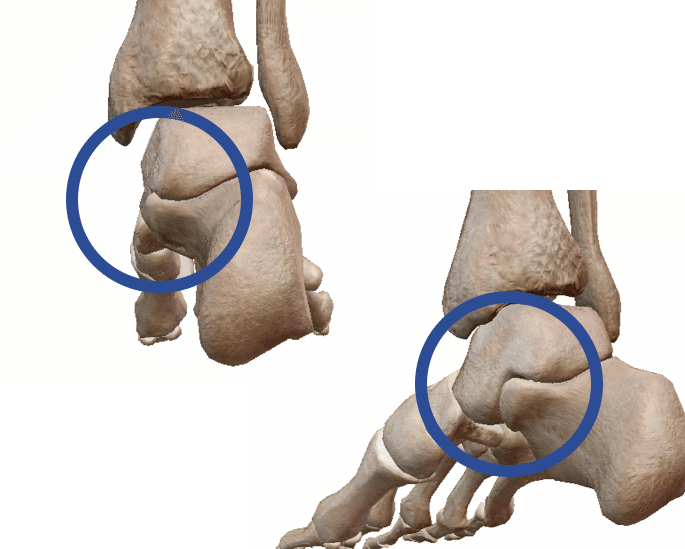

2 載距突起の特徴

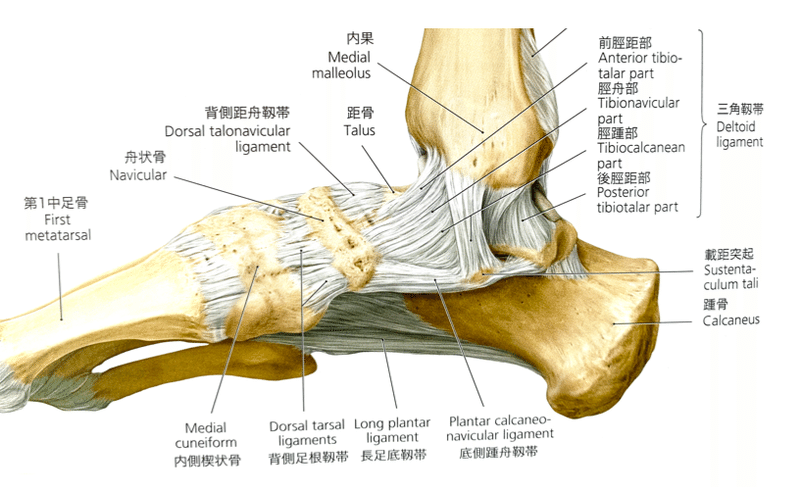

載距突起は骨模型だけで確認すると突出しており、触診が容易に考えられます。しかし、この部位には三角靭帯や底側踵舟靭帯などが付着しており、触診圧をコントロールしないと、触診しにくい部位です。

(引用:プロメテウス 解剖学アトラスト)

しっかりと相手の表情や反応を感じながら、圧をコントロールし、触診していくことが重要です。

3 実際の触診方法

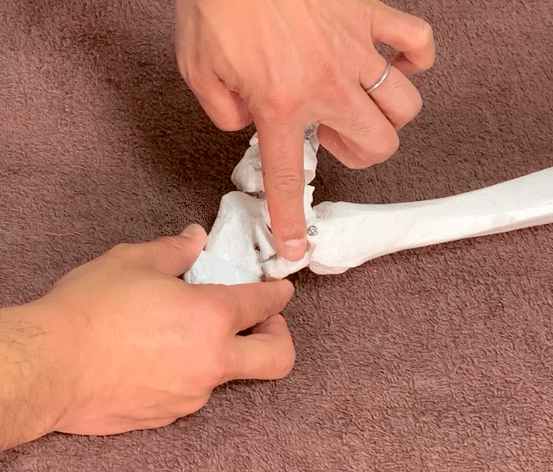

では、どのように触診していくことがわかりやすくなるのでしょうか?

その方法が

① 内果の下端を確認

② 内果の下端から1横指尾側方向を確認

③ ゆっくり圧をかけて触診していく

4 まとめ

いかがだったでしょう?

触診の圧をコントロールするためも、解剖を3Dでイメージすることが重要ですね。

その上で、頭のイメージと実際の触診のズレを修正していき、臨床で活かせる触診を身につけていくことが重要です。

ぜひ、イメージをしながら触診していきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

------------------------------------------------

追伸:

リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!

現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】

https://iairjapan.jp/rehacollege/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?