中国の配達員手配プラットフォーム「趣活(Quhuo)」がNASDAQに上場申請。美団外卖やEle.meに労働力供給

中国「趣活(Quhuo)」という企業のS-1(上場申請書類)が公開されていました。

どうやらフードデリバリー等に関わる事業を運営している模様。例のごとく簡単にS-1の中身をさらってみます。

趣活(Quhuo)概要

Quhuoは2012年に国際的物流企業「DHL」出身のLeslie Yu氏ら3名が創業しました。

(Quhuo)

スマートフォンが普及し始め、オンデマンドサービスが拡大する中で、物流のエキスパートたちは「ラストマイル配送」に注目します。

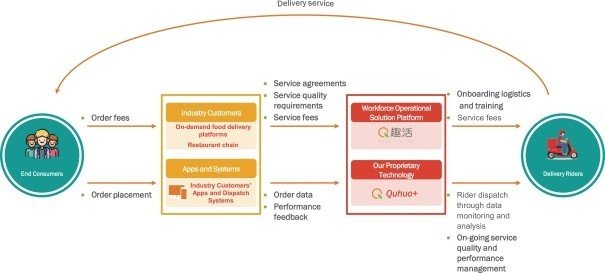

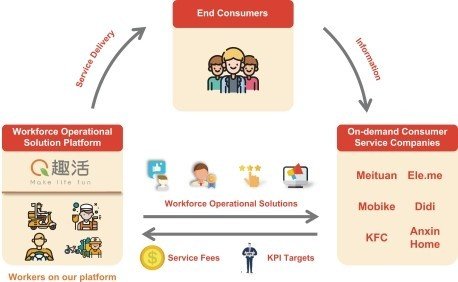

Quhuoの事業はアウトソーシングに近い形態。サービス事業者から配送業務などを受託し、自社に登録しているワーカーを活用して依頼に対応します。

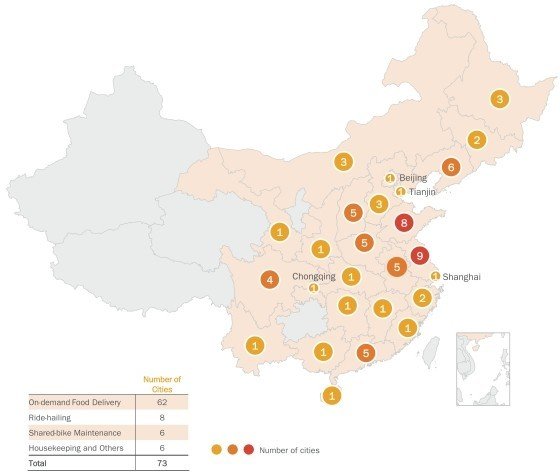

対応可能なサービスはフードデリバリーの配達員手配を中心に、ライドシェア用ドライバー、家事代行、シェア自転車のメンテナンスサービスなども提供しています。

美団外卖、Ele.meというフードデリバリー2強に加え、KFCやMobike、DidiもQuhuoの顧客。巨大サービスでもCtoCのマッチングだけではカバーしきれない需要についてはQuhuoのようなプラットフォームが支援しているのですね。

フードデリバリーでは注文の98%で30分以内配送を達成しているそうです。

Quhuoはあくまでテクノロジーカンパニーだと主張しており、サービス事業者とワーカーの双方に対して管理ツール「Quhuo+」を提供しています。サービス事業者はKPI管理や給与計算などの労働力管理が可能。ワーカーは新しい仕事の検索はもちろん、業務知識・技術のオンライン講座等も受講することができます。

オンデマンドサービスの普及とともにQuhuoのニーズは拡大し、営業エリアを国内73都市に展開。総登録ワーカー数14.3万人、MAW(月間平均アクティブワーカー数)は4.1万人と、中国最大級の労働力を抱えるまでに成長を遂げてきました。

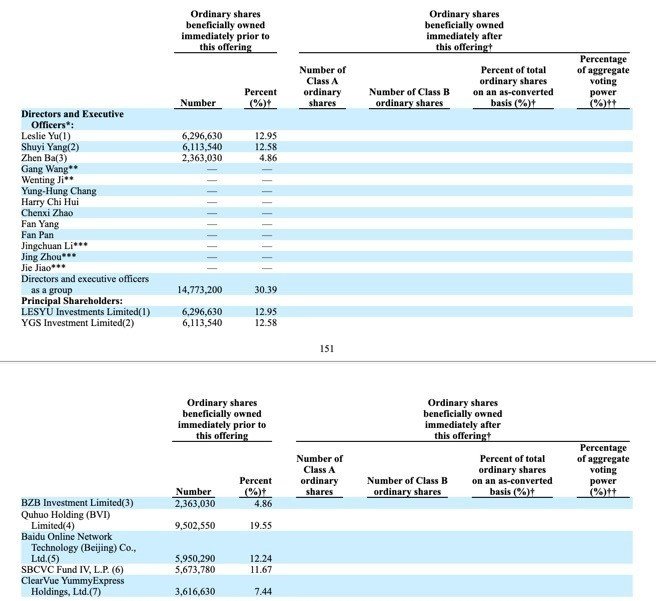

株主構成を見ると、中国版Google「Baidu」が12.24%を保持しているとのこと。ソフトバンク系列の中国子会社でAlibaba設立を支援した「SBCVC」も11.67%を保有し、外部資本も調達しながらIPO申請に至りました。

Quhuoの業績チェック

Quhuoの業績は想像通り右肩上がりで、2019年の売上は前年比+39.4増の20.6億元(約310億円)に拡大しています。成長率は鈍化しているものの、2019年は黒字化も達成しました。

売上のほとんどはフードデリバリーによるもので、98.6%を占めています。シェアバイクメンテは市場縮小に伴って減収した一方、ライドシェアは3倍以上に急成長しました。家事代行は参入したばかり。

バランスシートについて、転換優先株での調達が中心ですが、2019年は借り入れを実施して現金1.3億元(19.5億円)を確保したようです。

営業CFはすでにプラスで、2019年はわずかに減少しています。

市場環境〜賃金上昇などを背景に人員手配プラットフォーム市場は10兆円規模まで拡大〜

最後に市場環境を確認します。

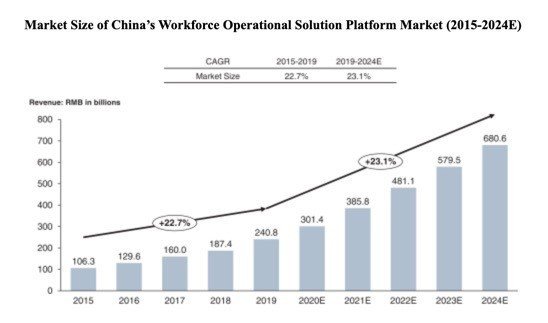

中国の人員手配プラットフォーム市場は2019年時点で2,408億元(3.6兆円)も存在します。賃金上昇などを背景に中国企業では組織体制・人件費の見直しが進んでおり、アウトソーシングなどの活用も拡大しています。今後5年間のCAGR(年平均成長率)は23.1%と加速する見通しで、2024年には6,806億元(10.3兆円)まで拡大するとのこと。

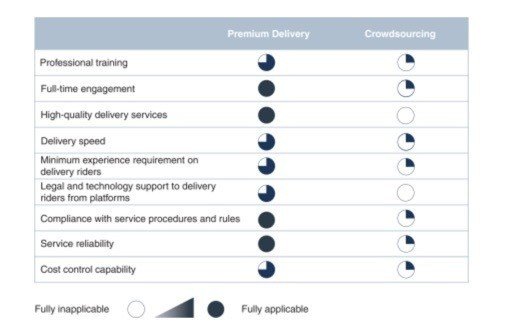

企業側が労働力を確保するための手段として、クラウドソーシングも候補に挙げられます。ただ、クラウドソーシングではサービスの品質が担保されていないことがQuhuoのようなプラットフォームとの大きな違いです。

当然、日本のクラウドソーシングにも同様の課題があり、例えばランサーズはマッチングプラットフォームとは別に企業向けサービスを提供しています。ランサーズ自身が案件を受注し、ワーカーを活用して納品する流れです。自分の身近なところでも、大学の指導教授がランサーズを活用して大量のデータ入力業務を外注したりしていました。

あくまで例えばの話ですが、データ入力の事例のようにQuhuoがアウトソーシング対象を拡大していければ伸びシロは大きそう。現状だと、シェアバイクブームの終焉など発注サイドの事業環境に左右されてしまうことがリスクとして挙げられます。コロナ禍で新たな成長ドライバーとなっていたライドシェアでも急ブレーキがかかっていると思われますし、Quhuoにとっては「いかに次の市場を見極めるか」が今後の鍵を握るのかも。フードデリバリーのような急成長するマーケットを開拓できれば加速が期待できそうです。そして、ワーカーが集まってくればクラウドソーシング・プラットフォームを展開することも可能になるのかなと思ったりしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?