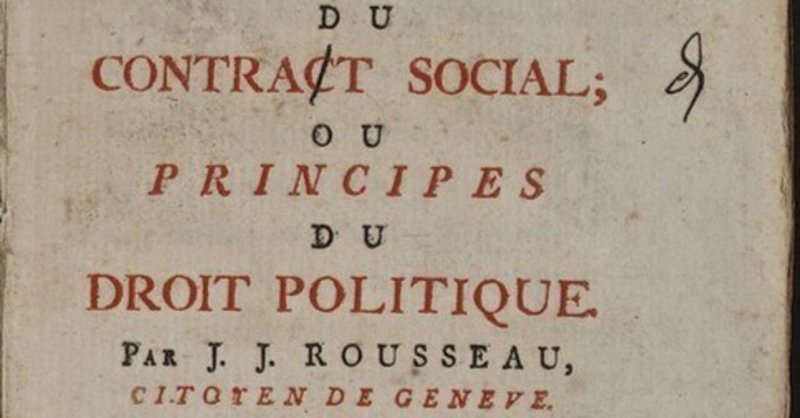

ルソー『社会契約論』を読む(2)

前回に引き続き、今回も『社会契約論』の読解です。第一篇をじっくり読んでいきます。

前回のおさらいと今回の議論の流れ

『社会契約論』は、以下のような主題について解明することを目標に書かれた本でした。

人間をあるがままの姿でとらえ、法律をありうる姿でとらえた場合、社会秩序のなかに、正当で確実な統治上のなんらかの規則があるのかどうか

今回読んでいく箇所は、上記の「統治の正当性」を解明すべく、従来までのさまざまな主張の誤りを、ルソーがひとつひとつ丁寧に論駁していく、という形で論述が展開されます。まず、第二章では、「父権」が統治の正当性を持つ、という説に対して、第三章では「最強者の力(権力)」が統治の正当性を持つ、という説に対して、第四章では「奴隷権」が統治の正当性を持つ、という説に対して、それぞれルソーは鋭い批判を展開して見せます。

統治の正当性をめぐる国家論批判

第2章 最初の社会について

では早速、第二章から。ここでは、ルソーは、こんな主張をしています。すなわち、「家族の絆は、子供が自己を保存するために父親を必要とする間だけ父親と結びつくにすぎないので、その必要がなくなれば、この絆は解けて、子供は父親に服従する義務を免れ、父親は子供の世話をする義務を免れるようになる」というのです。

もし、それ以降にも家族の絆が保たれている場合、それは、自然によるのではなく、意志によって、絆が保たれているのだ、と言います。

したがって、家族でさえ、約束によらなければ持続しない。

このような主張をすることにより、ルソーは、「社会」や「国家」を、家族と類比して考える当時の風潮の誤りを暴こうとするのです。

支配者と人民の関係は、父と子の関係では決してないのです。なぜならば、父親は子どもたちを、愛情によって世話をしますが、国家において支配者は、人民を愛することはなく、命令する快楽から人民を支配するにすぎないのですから・・・。

第3章 最も強いものの権利について

続く第三章では、以下のような主張を展開します。

力は権利をつくらないこと、人は正当な権力にしか従う義務がないことを認めよう。

ここで言われる「力」は、おおよそ「暴力」のことだと思って差し支えないでしょう。暴力を背後にちらつかせる人には、従わざるをえません。ですが、それは、心からその人を信頼して、快くその人に従っているのではなく、「暴力を振るわれると怖い、痛い、困るから」、ある意味で「仕方なく」服従しているにすぎません。だからこそ、ここにはいかなる権利、義務の関係も生まれないのです。

具体例を挙げてみます。ご存じの方も多いかもしれませんが、青い猫型ロボットが主人公の漫画がありますね。いつも、暴君「ジャイアン」意地悪をされて、泣いてばかりの「のび太君」が、ドラえもんから道具を借りて、あの手この手で仕返しをする。けれど、その道具が思わぬ効果を発揮して、最終的には自分も痛い目を見る、というようなストーリーです。

その中で登場する「スネ夫君」は、暴君「ジャイアン」と、とっても仲良し・・・いえ、はたしてそうでしょうか?「仲良し」に見える、だけではないでしょうか・・・?というのも、ジャイアンの暴力を恐れ、ジャイアンに「制圧」されているだけのようには見えないでしょうか。

典型的なのは、ジャイアンが大好きな歌をみんなが聴かされる場面。圧倒的に音痴(?)なジャイアンに、そのことを指摘する人は誰もいません。それどころか、「お上手」を言う始末。なぜ、正直に「アンタの歌は聴いてられないくらい下手だよ」とか「耳が壊れてしまうよ」と言わないのでしょうか。それは、ジャイアンが「暴君」だからです。逆らったら何をされるかわからない、だから、「仕方ない」から従っておくのです。

当然、こんな統治に正当性があるはずもありません。わかりきっているように思えますが、ルソーがこのことを主張した当時は、まだまだ「王様」たちが支配者だった時代です。

王様たちは、「神から」権力を授けられた、と信じられてきました。これを、「王権神授説」と言います。「すべての権力が神に由来する」としても、「病もまた、すべて神に由来する」のだから、医者を呼んで病に抵抗することが正当なら、王様の命令に反抗することもまた、正当になるはずだ、と挑戦的なことを主張しさえします。そんな時代だったことも相まって、ルソーの『社会契約論』は、フランス革命を引き起こす原動力になったのかもしれませんね。

第4章 奴隷状態について

この章でルソーは、二つの批判を行います。まず一つ目は、グロティウスの奴隷権について、二つ目は、戦争をめぐる批判です。

グロティウスは、もしもある個人が、自分の自由を譲り渡して一人の主人の奴隷となり得るならば、どうしてある人民全体がその自由を譲り渡して、一人の国王の臣民となれないはずがあろうか、と主張します。「奴隷」の存在を援用して、自由の放棄に対して「合意」することを論拠に、統治の正当性を理論づけようとするわけです。

しかし、ルソーはこれを認めません。

みずからの自由の放棄は、人間たる資格、人間の諸権利、さらにはその諸義務をさえ放棄することである。すべてを放棄する人には、どんな補償もありえない。

自由を捨てることは、人間が人間であることをやめることである。だから、そのような狂気じみた状態からは、いかなる権利も、いかなる正当性も、ありはしない、というのです。

そして、二つ目。戦争によって、奴隷が生まれるという主張があります。しかし、戦争は、あくまでも「暴力」なので、暴力が何の権利も義務も生まない以上、「奴隷権」が正当性を持つことは、あり得ないのです。

次章以降の議論

こうした国家論への批判を踏まえて、ルソーは、次章以降で、自身の「社会契約」論を展開していくことになります。

したがって、次章以降が、本格的なルソーの政治哲学の登場シーンだと言えるでしょう。ぜひお楽しみに。

ーーーーーーーーーー

本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。

〔注1〕本記事において、『社会契約論』として引用した箇所は、『ルソー全集 第五巻』作田啓一訳、白水社、1979年からすべて引用しています。したがって、以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第五巻』の頁数を示しているものとします。

ーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?