歯科で用いるレントゲン1

今週、来週、再来週は歯科で用いているレントゲンについてご紹介します。

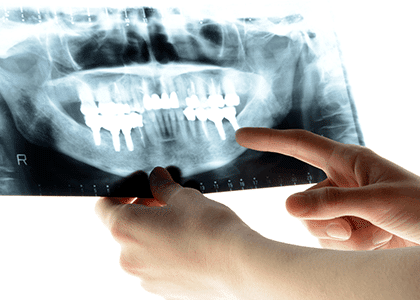

歯科での検査に欠かせないのがレントゲン写真です。レントゲン写真からは、外から見ただけではわからない歯や顎の骨、歯の根っこの炎症などさまざまな情報を得ることができます。

まず初めにレントゲンとは、アルファ線、ベータ線、中性子線、ガンマ線、エックス線など色々ある放射線の中のエックス線を用いた撮影方式で、エックス線は医療分野で最も多く使われている放射線です。なぜエックス線で撮影したものをレントゲン写真と呼んでいるかというと、1895年にエックス線を最初に見つけたドイツの物理学者ウイルヘルム・コンラッド・レントゲン博士の名前にちなんで俗称で、正式にはエックス線写真となります。

さて、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故後、放射能や放射線といった言葉への関心が高まり、放射線による被ばくについて、今もなお、ご心配や疑問について質問されることがあります。「放射線」や「被ばく」という言葉を聞くと、とても怖いもののように感じますが、歯科用のレントゲンやCTの被ばく線量はごく微量なので基本的に健康被害はありません。それでも、実際に目に見えないものだから不安が残ります。

ここで、ひとつ知っておいていただきたいのが「放射能(放射線物質)」とレントゲン(エックス線)の「放射線」は違うということです。「放射能」は放射線を出す能力のことを言い、放射性物質は放射能を出す物質のことを言います。

また、「放射線」とは放射性物質から放出される電磁波のことで、体を通り抜けていくので、体には全く残りません。

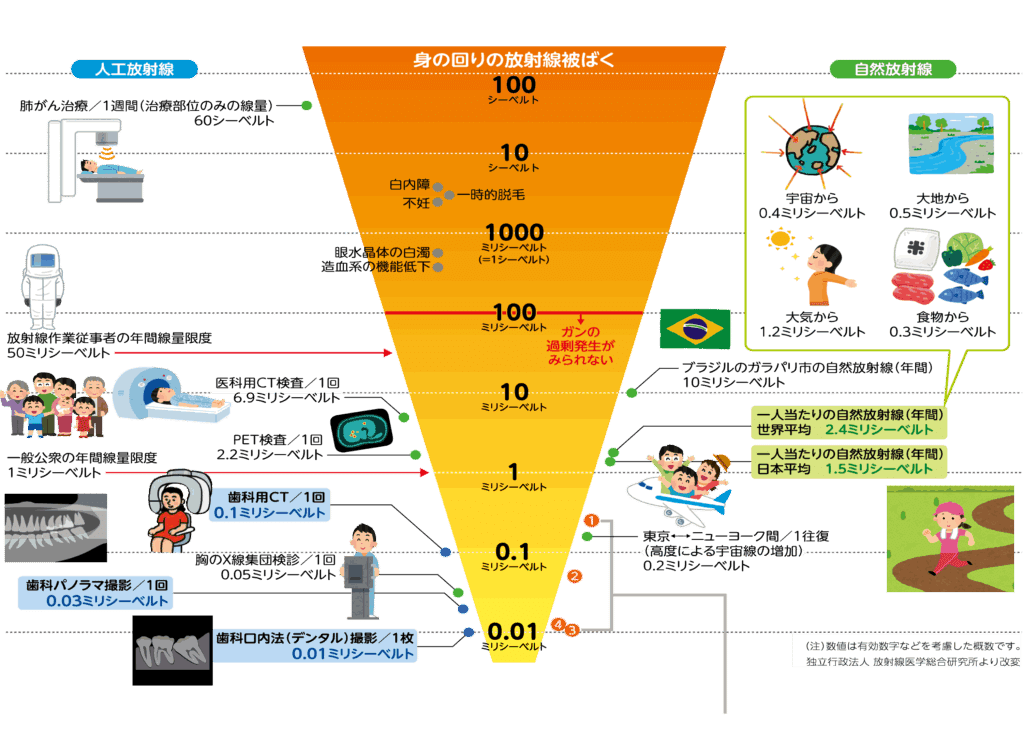

次に、人体が放射線にさらされることを「被ばく」と言います。被ばくした放射線の量のことを「被ばく線量」と言います。被ばく線量を表す単位はシーベルト(Sv)と呼ばれ、人体への影響の単位となります。福島第一原子力発電所の事故後はニュースなどでも各地のモニタリングポストの値を報道していたのを覚えていらっしゃる方も多くいらっしゃるかと思います。人体に影響を及ぼす被ばく線量は約100ミリシーベルト以上と言われています。

ちなみに、いずみ中山歯科でも使用している歯科用のレントゲンやCTの被ばく線量はその約1万分の1程度の0.001~0.005ミリシーベルトとなっています。つまり、10,000回歯のレントゲンを撮影すると人体に影響を及ぼすというくらい最近の歯科のレントゲンによる被ばく線量は少ないものになっています。

特に当院で使用するデジタルレントゲンは低被ばく型の装置なので、従来の歯科用アナログレントゲン撮影と比べて5分の1~10分の1程度の線量で撮影が可能です。また、CTについても通常の装置と比べて8分の1~10分の1程度です。ちなみに健康診断などで行う胸部のレントゲンは1回あたり0.05ミリシーベルトです。

ところで、放射線被ばくというと一般的には原子力発電所などからの放射線、医療機関におけるレントゲン撮影を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は日常生活の中でも放射線を浴びています。日常生活での放射線については金曜日にご紹介したいと思います。

病院や歯科医院でのレントゲン撮影やがん治療に用いられる放射線治療などによる放射線は人工放射線と呼ばれます。一方、日常生活を送っていても宇宙、大気、大地、食品からも放射線が発せられていてこれらは自然放射線と呼ばれます。

自然放射線は日常生活を送る中で避けて通ることはできない放射線です。人体に影響が出る被ばく線量は100ミリシーベルト以上と言われていますが、自然放射線の被ばく線量は極わずかと言われています。

代表的な自然放射線は食物から0.3ミリシーベルト、大気から0.4ミリシーベルト、大地から0.5ミリシーベルトなどが挙げられます。また、東京~ニューヨーク間を飛行機で往復すると高度が高いことによる宇宙線の増加で1往復で0.2ミリシーベルトを受けることになります。

このように、食べ物や大気、大地などからも微量ですが被ばくしています。ただし、健康被害が出るような数値ではありません。さらに歯科のレントゲンやCTはこれら自然放射線よりも被ばく線量が少なくなっているのでご安心ください。