AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第4集その7『絡めとられた想い』

翌日の昼過ぎ、ミレーネ地区への出発準備を整えたシーファ、リアン、アイラの三人が店を出ると、なんとカリーナが出迎えのために待っていた。

「シーファさん、リアンさん、アイラをお願いしますね。」

「わざわざお見送りいただきありがとうございます、カリーナさん。アイラのことはまかせてください。」

「行ってくるのですよ。」

めいめいに応じるシーファとリアン。

「お義姉さま、どうぞごくれぐれも無理のありませんよう。約束は果たしてご覧に入れます。吉報をお待ちください。」

「ええ、アイラ。頼みにしています。きっと、お願いしましたよ。」

「はい、お義姉さま。」

見送るルビーの視線を背に受けて三人は西に進路を取った。今日も晴天である。8月も下旬に差し掛かり、少しずつ朝は遅く、夜は早くなり始めた。しかしその暑さと湿気は留まるところを知らなかった。蝉しぐれは相変わらずだがその音色とメロディーは変化しつつある。

ミレーネ地区に至る道筋はいくつかあるが、今回は、マーチン通りを南下してポンド・ザック方面に入り、西方街道を経由してケトル・セラーの街に入ってから、そこを北上する予定のようだ。インディゴ・モースの市街地からポンド・ザック街までは2時間あまりで到着するが、そこから西方街道に入った後が長い。

そのため、ポンド・ザックで1泊、ケトル・セラーで1泊してからミレーネに入るという計画で進めることにした。

ポンド・ザックに一夜の宿を求めた翌朝、三人は西方街道を更に西に進んで行く。その街道は中央市街区と西端の沿岸地域を結ぶ連絡通路で、ポンド・ザック街までは幹線道路の様相であるが、その地を離れると一気にさびれた雰囲気になる。舗装こそされているものの道幅は狭くなり、整然と続くというよりは、うねってくねる歩きにくい道へと変貌していった。

太陽は容赦なく晩夏の猛威を振るっており、暦の上では秋の方が遥かに近いはずなのに、あたりの空気を熱して蒸し返していた。進む三人は、たびたび水分補給をしながら、首筋を流れ落ちる大汗をぬぐって足を搔い繰っていく。一昨日の朝には2ダース、24本もあった『ミダスの皇帝液』は、早くもその半分以上がリアンの小さな体に収まろうとしていた。

「もう、9月も近いというのに溶けそうな暑さなのですよ。」

舌を出すようにしてリアンがこぼす。

「そうね。太陽がずっと追いかけてくるように照り付けて来るのが、いやになるわ。」

水筒から生ぬるい水をのどに送りながらシーファがそれに応える。

「すみません、お付き合いさせてしまって。」

申し訳なさそうに言うアイラに、

「何言ってるのよ。あなたの問題は私たちの問題でもあるんだから、気にしちゃだめよ。楽しくいきましょ。」

笑顔で応じるシーファ。

「ありがとう、本当に。リアンも。」

嬉しそうに、そして少し気恥しそうに言うアイラを二人の笑顔が見つめている。

昼食は、持ち合わせの保存食品と魔法瓶詰を道すがら食べることでごく簡易に済ませた。懸命に足を進めるが、西方の主要都市ケトル・セラーはなかなか近づいてこない。酷な残暑に負けそうになりながらも、三人は懸命に西方街道を進んで行った。進行方向を同じくする太陽が、いつまでもその背を照らしては熱していた。

* * *

晩夏の陽が天頂と地平線の真ん中あたりに位置したころ、時刻は午後3時を回ろうとしていた。先を急ぐ三人の瞳に、ようやくケトル・セラーの街がとらえられ始める。山間に広がるその都市は、魔法社会の歴史においてただ一度だけ、外国、すなわち『北方騎士団』の占領を受けたことがある場所だった。その期間が実に100年余りに及んだことから、ケトル・セラーは魔法社会と騎士社会の両方の文化と習俗が融合した独特の生活様式にかたどられた街となり、それは街並みの景色にも色濃く表れていた。

三人はようやくにしてその異国情緒あふれる土地に足を踏み込んでいく。西方最後の主要市街地であり、対北方騎士団関係における最重要防衛拠点のひとつでもあるそこは、十分に都会ではあったが、その有様は、中央市街区やその周辺の都市群とはまったく違っていた。建物は木造のものが多く、瓦と呼ばれる陶器製の屋根材が用いられた、独特の意匠をたたえてそびえている。街中には騎士の像もあちこちに設置されており、そこがかつて異国であったことの名残を今につぶさに伝えていた。

「ここに来るのは初めてだけど、噂通りの異国情緒ね。」

あたりを見回しながら、シーファが言った。

「そうですね。ここはちょっと特別な街ですよ。」

リアンは初めてではないようだ。

「ひとまず、宿を探さないといけません。せっかくですから料理の評判のいいところにしましょう。」

そう言うと、アイラは通信機能付携帯魔術記録装置をとり出して通信を行い、『神秘の雲』を検索してよさそうな宿を探している。『神秘の雲』とは魔法社会全体に張り巡らされた魔術的な情報通信網で、様々の情報がとびかっており、通信機能付きの魔術端末を使用することで、そこから実にさまざまの有益な情報を得ることができた。しかし、便利と危険は常に二律背反で、最近は偽情報の流布や違法品の転売などを行う闇の情報源も跋扈しており、用心しなければ大枚をだまし取られたり、不用意に出会った人物から危害を加えられるなどの危険もあって、魔法社会における大きな社会問題のひとつともなっていた。

「ここがよさそうですね。人気の宿のようですから、予約なしでの宿泊は難しいかもしれませんが。ここからそう遠くないようですからとりあえず行ってみましょう。」

そう言うアイラが手元の端末を介して見せてくれた、その宿自慢の料理の魔術記録は、ここまでろくすっぽ食事もせずに西方街道を歩き続けてきた少女たちの胃の腑に十分な訴求力を持っているように感じられた。

「夜が楽しみね。」

そう言ってシーファは瞳を輝かせている。

「それから、宿について一息ついてからでよいのですが、ちょっと行ってみたいお店があります。訪ねてみてもいいですか?」

遠慮がちにアイラが問うと、

「もちろんよ。面白そうじゃない!一緒に行きましょう。」

いつもの調子でシーファが同意した。リアンもこくこくと頷いている。

お目当ての宿は、大通りを少し右手に入ったところにあった。そこは想像以上に大きな構えの立派な佇まいで、夕飯への期待を大いに高めるものであったが、シーファはひそかに懐具合に心配を巡らせていた。

「ひとまず、宿泊できるかどうか聞いてみましょう。」

そう言って、アイラが横引きの戸をゆっくり開く。玄関口は非常に広く開放的で、その内装の見事さに驚いている三人を仲居が迎えてくれた。

「いらっしゃいませ。ご予約のお客様ですか?」

「いえ、突然ですみません。今日の宿を求めたいのですが、三人泊まれる部屋はありますか?」

アイラが訊ねてみた。

「3名様ですね。ただいま確認してまいりますので、おかけになってしばらくお待ちください。」

仲居は、三人に広間にある木製の腰掛に座るように促すと、そのまま奥の受付らしき場所へと急いでいった。陽はまだ高いが、それでもあたりは夕方の気配に染まりつつあった。腰掛に座り、手を後ろ手について身体を伸ばす少女たち。歩き続けの疲れが幾分か和らぐような気がした。何より魔術空調によって館内の温度が涼しく調節されているのが嬉しい。

しばらくして先ほどの仲居が戻ってきた。

「お客様、申し訳ございません。三人様用のお部屋はただいま満室でございまして。ただ、団体のお客様用の大部屋なら空きがございます。そちらならご案内できるのですが…。」

仲居が少しためらうように言う。おそらくその大部屋というのはそれなりに値の張る部屋なのであろう。

「1泊おいくらになりますか?」

その仲居の心配を酌んで、アイラが訊ねる。

「こちらでございます。」

そう言うと、仲居は手元の資料の中から、部屋の料金の一覧表を取り出すと、その部屋の項目を指し示して見せた。それは、アカデミーで既におのおのそれなりの実績を積んでおり、収入源も持っているとはいえ、まだ若干14歳の少女たちにとっては、とてもではないものの随分な金額であったが、アイラは涼しい顔で、

「そこでお願いします。お代は『ハルトマン・マギックス』につけてください。ご信用はいただけると思いますが、念のためこちらをご確認ください。」

そう言うと、ポケットから『ハルトマン・マギックス』の社員証のようなものを取り出して仲居に見せた。

「私は、カリーナ・ハルトマンCEOの義妹で、アイラ・ハルトマンと申します。こちらでお願いできますでしょうか?」

「かしこまりました。『ハルトマン・マギックス』社の御関係の方でございましたら喜んで歓迎致します。今後とも何卒ご贔屓に願えましたら、幸いです。」

仲居は社員証をアイラに返すと、深々と頭を下げてそう言った。カリーナの祖母の代に、『ハルトマン魔法万販売所』として細々と始まったその魔法具店は、『人為のルビー』の開発に成功したカリーナの、その卓越した技術と経営手腕によって急激に業績を伸ばし、政府やアカデミーにも影響力を行使できる一大魔法具店へ成長して、この上ない成功を収めていた。今やそのことを知らぬ者はないというほどに魔法社会の経済界において君臨している。アイラと仲居のやり取りは、その事実を現実のものとして二人の少女たちに示していた。シーファはすっかり目を丸くしてしまっている。

「さあ、ようこそおいでくださいました。お部屋にご案内いたします。」

仲居に促されて三人は奥へと進んで行った。床はよく磨かれた木張りで、柱は檜のようであり、さわやかな香りを廊下に充満させている。

* * *

夕飯までにはまだ幾分と時間があるため、部屋に荷を下ろすと、三人はアイラが先ほど行ってみたいと話していた店を訪れることにした。そこは、ここケトル・セラーでは知る人ぞ知る、有名な『モッシー堂』という名の武具店であった。武具店と言っても、いわゆる魔法具店なわけであるが、かつて北方騎士団の占領下にあったことの影響を受けてのことか、魔法具よりは術士が好む物理武具や装具、錬金銃砲の法弾などを各種取り揃えていることで有名で、術士であるアイラの関心を大いに買ったようであった。

その店は宿からほど近い場所に位置し、歩いて数分でたどり着くことができた。店内に入ると、刀剣をはじめとする武具が所狭しと陳列されている。中央のガラス張りのショーケースには錬金銃砲の特設コーナーも設置されていた。

「すごい品ぞろえなのですよ。」

リアンが店内の情景に圧倒されている。

「確かに、中央市街地とかでは、武具だけをこれだけ取り揃えている店はなかなか見かけないわね。」

シーファも感心ひとしおだ。

「実は、欲しいものがありまして。」

そう言うとアイラは中央部のショーケースに近づいて行った。中をのぞき込み、目でなぞるようにして目的のものを探しているようだ。

「ありました。これを使えば、今回の相手にも十分対抗することができそうです。」

そう言う彼女の視線の先にあったのは、白い靄(もや)のようなものを漂わせる錬金銃砲の法弾で、商品説明の欄には『対霊法弾』と記されていた。

「アイラ、これは?」

シーファが訊ねる。

「はい、これは『対霊法弾』と言いまして、『魔法銀の法弾』よりも対アンデッド性能、とりわけ腐肉を残さない霊体アンデッドに極めて高い効果を発揮するものなんです。『ネクタリンスの悪霊』は相当高位の霊体アンデッドだそうですから、用意しておこうと思いました。」

アイラはショーケースの中の説明書きを目で追いながら、そう答えた。

「すみません、こちらをお願いします。」

アイラが声をかけると、奥からやってきた店員がショーケースの鍵を開けてくれた。アイラはその法弾を二箱買い求めていたが、普段錬金銃砲を使うことのないシーファにはそれが何発に相当するのか皆目見当もつかなかった。リアンは物珍しそうに、異国情緒あふれる一風変わった武具を見て、その目を楽しませている。

「お待たせしました。お二人は買い物はよろしいですか?」

そう問うアイラに頷いて答えると、少女たちは店を後にした。陽がいよいよ西に傾き、大路の石畳を赤く照らして、その光の中にこの地独特の姿をもつ建物の影を長く描き出している。

「さあ、帰りましょう。お腹がすきましたね。」

「あなたのおすすめはとっておいしいから。楽しみにしているわよ。」

アイラとシーファがそんな言葉を交わしている。リアンは今日も、沈みゆく夕日の中にカレンの面影を見ていた。

* * *

宿に戻ると、三人はめいめいに湯浴みを済ませてから寝巻に着替えた。そうこうしているうちにも、仲居たちが部屋に夕食の膳を運び込んでくる。その様を見て、少女たちの期待はいやがおうにも高まっていった。あたりに、空腹を刺激する滋味深い香りが立ち込めて来る。

目の前に置かれた膳に瞳を輝かせていると、その宿の若女将らしき者が現れて丁寧にあいさつをした。この宿にとって、『ハルトマン・マギックス』社との縁を取り持てたのが、よほどの僥倖だったのだということをうかがわせていた。一通りの挨拶を終えると、若女将が直々にその夜の料理の説明をしてくれた。当地の名産のシラスを、炊いた米の上に大胆にあしらった椀には、美しい塗り物の椀に収められた、同じく当地を代表する汁物が添えられており、その脇を色とりどりの野菜の漬物が彩っていた。

「どうぞ、ごゆっくりご賞味ください。」

そう言うと若女将は仲居を連れ立って部屋を後にした。

「じゃあ、いただきましょう!」

少女たちは当地を代表する食材を楽しんでいく。シーファは新鮮なシラスを載せた丼物がたいそう気に入ったようで、切り身の柑橘類の汁を絞りかけて酸味を調整しながら美味しそうにほおばっていた。アイラは、汁物が口にあったようで、具材を口に運びながら、椀を傾けては出汁の利いたスープをすすっている。リアンは、添えられた漬物のおいしさを発見したようで、シラスの丼物に軽く添えあえるようにして口に運んでいった。

楽しいひと時が瞬く間に過ぎていく。食事を終え、歩き詰めの一日の疲れを癒した三人は、奥に用意された寝床に早々に潜り込み、その精神を宵闇がとらえるままにした。はじめはわずかながらに交わされていた会話も、やがて聞こえなくなり、夜明けまでの時を刻むようにして寝息が音を立てている。

外では、フクロウの鳴く声が遠くから聞こえる。それは夜の静けさを一層際立たせていた。

* * *

翌日はいよいよミレーネに入る。ケトル・セラーからそこまでは大した距離ではないが、『ネクタリンスの悪霊』に会うには夜間に墓地を訪れる必要があるため、三人は昼過ぎに宿を発って目的地を目指した。その日は薄曇りで、霧が濃く、全身にまとわりつく湿度が不気味な不快を感じさせる。

夕方を前に、三人はミレーネ地区に到着した。そこは、『ミレーネ・レイク』と呼ばれる美しい湖を臨む古い湖畔の街で、ケトル・セラーとは全く異なる趣を演出していた。

街に入った三人はすぐに宿を求めて部屋を確保すると、わけあって夜中に戻ってくると告げてから、すぐにハルトマン家代々の墓地へと向かって行った。

そこは、湖を一望できる小高い丘の上にあって、湖から立ち込める霧の中に墓石の群れが輪郭をのぞかせていた。やはり、夏の盛りの時期に比べると明らかに陽が落ちるのが早い。太陽はすでに地平線の下にもぐり、霧に邪魔されて赤く燃えることもないままに、天頂から降りて来る濃紺の帳にゆっくりと侵食されていた。肌にまとわりつく霧が気味悪くてならない。

三人は、宵闇をくぐるようにして、丘の中ほどに広がる墓地へと進んで行った。墓地全体は石畳で覆われており、管理が行き届いていてはいたが、晩夏の夜に少女三人だけで墓地を訪問すると言うのは、なんとも楽しいものではない。石畳を踏みしめる音があたりの静けさを一層引き立てる。いよいよ陽はなくなり、霧の濃さも相まって夜目が利かなくなったことから、シーファが『魔法の灯火:Magic Torch』の術式を用いて手元に明かりを灯し、それを頼りにして三人はラニア・ハルトマンの墓標を探した。

魔法社会では、個人墓が一般的で、例えばハルトマン家の場合、当家が領有する一定範囲の墓地に亡骸が葬られて、各々の墓石が設置されるという、そういう風習になっていた。

場所を知っているのはアイラだけなので、シーファは注意深く彼女の足元を魔法の灯火で照らしている。その光の中をアイラは進んで行った。ずいぶんと広い墓地のようで、墓地に入ってからもうかなりの時間歩いている。霧のヴェールに青白い光を複雑に拡散させながら、大きく丸い月が天上に居座っていた。

「ずいぶん広い墓地ね。まだなの?」

そう問うシーファに、

「ええ、何百年と続くハルトマン家の墓地ですからね。でも、もう少しです。」

アイラはそう答えてなおも先導していった。やがてその足が止まる。

「ここです。」

彼女が指し示す先を見ると、確かに墓標には、ラニア・ハルトマンと記銘されていた。あたりは一層濃い霧に覆われ、それ越しに透き通る青白い月の光がむしろ不気味な色を演出している。生暖かい風に木々が枝を揺らすが、石畳に落ちる動く影は、そこに何ものかが隠れ潜んでいるかのような不穏を少女たちに感じさせていた。首筋の汗を風がさらう時にもたらされる一瞬の冷感が、背筋をぞくぞくとさせる。

ときどき耳に届く夜烏の声が、その震えを大きくするかのようだ。時刻は既に20時に迫っていた。

* * *

「それでは、はじめるです。何が起こるかわかりませんから、準備をしっかりお願いするですよ。」

その言葉を受けて、シーファとアイラは武具の準備を整える。リアンは荷物の中からろうそくを取り出し、墓石の前に置いて火を灯した。小さな炎がその辺りだけをほんのと照らし出す。リアンは石畳の上にぺたんと座り込むと、墓石と向き合うようにして詠唱を始めた。

『生命と霊の安定を司る者よ。汝の慈愛にすがり恩恵を請う。我が精神の中に冥府の門を開き、それを介して今は亡き亡者との対話の道を開かん。我が目にかの者の姿を明らかにし、我が耳にかの者の声を届けさせよ。霊媒:Mediums!』

墓石の前に差し出したリアンの手元に白い魔法光が躍り出て、ゆらゆらと舞うように墓石を取り巻いて行く。やがてそれは墓石の上で火の玉のような白い光の塊になると、その輪郭を大きくしながら、何者かの形をかたどっていった。

それは白く美しい、女性の霊魂の具現化のようであったが、その周りを俄かに生暖かい不気味な空気の流れがとらえ始める。不気味な風は、その白い影をからめとるようにして黒い影となり、そこに虚ろな姿を浮かび上がらせた。

* * *

「俺を呼び醒ますのは誰だ?」

宵闇を振動させるような不気味な響きが耳に届く。その声の主は、煙るような黒い影をゆらゆらとゆすりながら、そのおぞましい両手で後ろから白く美しい女性の霊魂を愛おしそうに、忌々しそうに抱き留めていた。その眼孔に光はなく、どこまでも沈みゆくかのように黒かった。

「ラニア、おばあさま!」

その影の腕に抱かれた白い女性の霊魂を見てアイラが言った。どうやら、カリーナの祖母ラニアが『ネクタリンスの悪霊』に憑りつかれているというのは事実であるようだ。夜の墓場の空気が俄かに緊張を帯びる。不快な風が、少女たちの首筋を伝う汗をさらっていった。

「お前、なぜラニアを知っている?ハルトマン家の者か?しかし、お前のようなやつはハルトマンの血脈にはないはずだ?」

黒い影が重々しく語った。

「私は、ハルトマン家の養女です。あなたがお義理姉さまを呪っていたのですね!すぐに、おばあさまを離し、呪いを解きなさい!」

そう言って『対霊法弾』を装填した錬金銃砲を構えるアイラ。

「無駄なことだ。ハルトマンの養女よ。お前が俺を除霊すると言うのなら、ラニアを道連れにするだけだ。冥府の深遠で未来永劫お前たちを呪ってやろう。」

悪霊は笑うようにして言った。アイラの手がその構えを解く。

「さしずめ、カリーナに言われてき来たのだろう。あの忌々しい男の血を引くカリーナ・ハルトマンに!ラニアは俺のものだ。金輪際誰にも渡さん。俺はようやくこうして彼女をこの手に抱くことができたのだ。それは、実に長い時間だったのだぞ。」

意味深なことを悪霊は語り始めた。

「それはどういう意味ですか?お前はいったい何者です!?」

再度錬金銃砲を構えなおしてアイラが訊いた。

「俺か?俺の名はタリウス。若きラニアと生涯の約束を交わした男だ。」

その言葉に一同は驚きを隠せない。

「おばあさまの恋人だった、ですって!?しかしそれならなぜおばあさまに憑りつき、その血筋であるカリーナお義姉さまに害をなすのですか?」

アイラが声を険しくする。

「それは、カリーナが俺の血に連なっていないからだ!」

おぞましい声を張り上げて悪霊は言った。

「当然です。カリーナお義姉さまはおじいさまの孫娘なのですから、お前の血など引いている筈がありません。何を世迷言を!」

ぐあぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!

アイラのその言葉に激昂したように悪霊は声を上げた。

「ラニアは、彼女は俺のものだったのだ。二人して愛を誓い、将来を語りあった。それがだ。ハルトマン家の連中は、彼女と俺の身分が釣り合わないとぬかして、俺たちの関係を無理やりに絶ち、失意のラニアのもとに、あの男、忌々しきカリーナの祖父を婿として迎え入れたのだ。」

その声は怒りと怨嗟に震え、悲しみの音律の上に言葉を載せていた。墓地に生える木々がざわざわと風に揺れるたびに、それらが落とす影が、白い石畳に不気味に動くコントラストを刻んでいった。

「俺はもう、絶対にラニアを離さない。ラニアは俺のものだったんだ。俺はただ奪われたものを取り返したに過ぎない。だがその代償として支払った時間はあまりにも長かった。俺は、ラニアに心を捧げ、生涯妻を娶ることをしなかったのだぞ。その失意と苦悩の時間には報いてもらわねばならない。あの男の血を引くカリーナ・ハルトマンにな!」

そう言うと、悪霊はラニアの霊をより強く抱き寄せた。その仕草は乱暴でありながらもどこか慈しみをたたえた複雑な動きであるようにも見えた。

「そこの女はガブリエルを使うのだろう。俺を除霊したければするがいい。だが、俺は二度と彼女を離すことはない。消されるのなら、彼女も共に連れていく。ラニアによる加護がなくなれば、結局にして間接的に俺は復讐を果たすことができるんだ。恐れることなど何もない!」

悪霊はそう言って少女たちを威圧した。

「ねぇ、何か方法はないの?このままだと解決にならないわよ。」

苛立ちを見せるシーファにリアンが言った。

「彼と彼女を引き離すしかありません。彼が彼女を抱き留めている間は彼女の霊を救うことはできないですよ。でも、引き離してしまえば、彼だけ除霊することができるです!」

「愚かなことを。俺は絶対に二度とラニアを離しはしない!」

悪霊もまた、覚悟は決まっているようだ。

「しかし、あなたはご自分でそうまで大切だと言うラニアおばあさまをそのように傷つけて平気なのですか?おばあさまを害する道理はないでしょう!」

そう語りかけるアイラに、悪霊は毅然として言った。

「喪失がもたらす痛みを知っているか?ラニアが隣にいない人生がどれほど長く空虚であったかそれがわかるか?そればかりはもう二度とごめんだ。再び失うくらいなら、この手で壊してしまった方が遥かによい。」

そう言うと、悪霊はラニアの霊を一層強く抱き留めた。怨嗟と愛情の入り混じったその表情に、少女たちは息を飲む。

「あなたのお気持ち、全く理解できない訳ではありません。しかし、それは運命の綾織りの妙であって、おばあさまのせいでもなければ、ましてカリーナお義姉さまには何のかかわりもないことです。おばあさまの魂を解放してくれればそれで構いません。おばあさまの霊を自由にしてすぐにここから消え去ってください。」

しかしアイラのその言葉は、『ネクタリンスの悪霊』と化したタリウスにはもう届かなかった。嫉妬と未練に支配されたその悪霊は、すでに意を決していたのだ。

* * *

「仕方ありません。とにかく、あれをおばあさまから引き離せばよいのですね!」

リアンの確かな頷きを確認してから、アイラは構えた錬金銃砲から『対霊法弾』を放つ。その射撃は実に見事で、撃ち出された法弾は、ラニアの霊を巧みに避けて悪霊の身体をとらえた。肩口や腕、翼に法弾を浴びた悪霊は、地響きのような呻き声をあげながら、姿勢を崩す。ラニアを抱きしめるその腕の力が、僅かながらに弱まるのが見て取れた。

「今なら!」

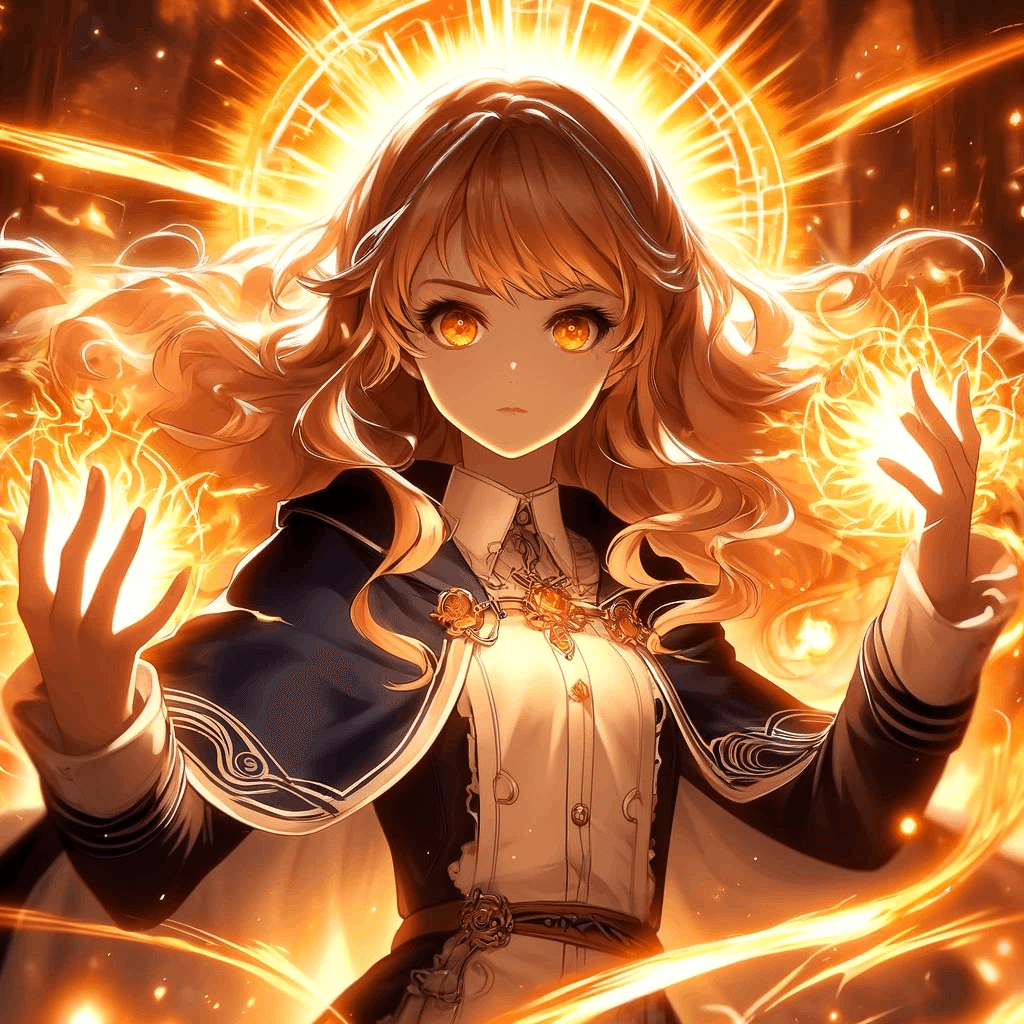

そう言うと、シーファはさっと前に躍り出て詠唱を始めた。

『火と光を司る者よ。生命と霊の安定を司る者とともになして、我が前に聖なる炎を生み出さん。法具を介して助力を請う。穢れた魂を焼き尽くし、その魂を浄化せよ。(調整された)聖なる炎:- adjusted - Sacred Fire!』

シーファは、ラニアの霊を道連れに焼き尽くしてしまわないよう慎重に出力と制御を調整した聖なる炎をその手から放ち、悪霊の身体を蝕んでいった。神聖な炎に触れると、悪霊の身体は青白い光を放って燃え始め、それを撫で消すようにして両手を振るい始めた。それによって、ラニアへの戒めは解け、悪霊との間にいくばくかの距離を生じた。

その刹那、それまでタリウスの腕に抱かれてぐったりとしていたラニアの霊が光を取り戻し、ようよう身体に燃え移った聖なる火を消し終えたタリウスの方を向いて言葉を発した。

to be continued.

AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第4集その7『絡めとられた想い』完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?