魂の指揮官は楽しいことが大好き|47キャラバン#30@青森

2020年12月10日から11日まで、高橋博之さんが企画されている【REIWA47キャラバン】に同行し、青森に行ってきました。

東日本大震災をきっかけに、食べものつきの情報誌「食べる通信」を創刊し、生産者と直接やり取りをしながら旬の食材を買えるプラットフォーム「ポケットマルシェ」を立ち上げた高橋博之さん。東日本大震災から10年の節目を迎える来年の3.11に向けて、改めて人間とは何かを問うために47都道府県を行脚する「REIWA47キャラバン」を開催している。

(※高橋さんは毎週月〜土曜日の朝6〜8時にオンラインで車座座談会を開催している。農家や漁師、食農に関心のある消費者や学生などが10人ほど集い、食や農業、気候変動、生死、幸せなど、人間と自然が離れすぎてしまった現代社会やこれからの社会についていろんな話をする場となっている。高橋さんのTwitterにリプライかDMを送れば参加できるので興味のある方はぜひ。)

きしもとはるかさんのnoteより引用

今回のレポートはやっしげ妹と自分の2人が担当する。2人のレポートを足して全体の日程がわかるようになっているのでぜひ両方読んでいただきたい。

ももちゃんの文才冴え渡るレポートはこちらから↓

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

青森駅に降り立ち、バスに揺られて青森空港に向かう途中、楽しみと不安という両極端な気持ちで青森という今までほとんど行ったことのない地に来た実感すらわいていなかった。

高橋さんに会うのはこれが初めて、そもそもFacebookで繋がったのも11月末だ。なぜ高橋さんにお会いしたのか、その顛末をこの紙面を借りて書き残したい。おそらく、初めて僕のnoteを見る人もいるだろうから自己紹介から始めたい。

僕が青森に到るまで。

僕は大学3年生になるのだが、1年間休学をしていた。昨年の8月から今年の9月末までの休学期間中、僕は育った東京の実家を離れて、和歌山県の小さな漁村にあるゲストハウスの下で居候として暮らしていた。

和歌山県美浜町三尾、人口500人ほどで、僕がいる間に人口が数十人単位で減っている集落で、親元を離れて、ゲストハウスのオーナーと生活した1年間は僕の22年ほどの人生の1番の転機と行っていいほどの大きな大きな経験だった。

そんな三尾での滞在を通して、日々の一つ一つの中で感じていたことがある。それは「自然の存在感」だ。僕が住んでた三尾村は前は海、三方は小さな山に囲まれていたということもあり、イノシシを裏山で見かけたり、オーナーが海でウミガメ見かけたり、水田だったところが太陽光パネルになったり、お魚を釣って〆てみたり、台風の前にものが飛ばないようにしたり雨戸つけたりと、「自然」と向き合う機会が多かった。その度に、都会で見ない自然の存在におどろかされていた。

東京にも街路樹があるはずなのに、近くの公園にたまにカブトムシがいるはずなのに、カラスがゴミをつついているはずなのに、東京で生活していて意識しなかった「自然」を強く認識されられた。

そしてそんな「自然」が田舎からなくなろうとしている。今の世の中のままでは田んぼを耕すものがいなくなり、海から魚がいなくなり、地域に人がいなくなる。このままでいいのだろうかという不安が気持ちをよぎった。

そんな「自然」に寄り添えるような、「自然」の中で生活できるような場所は作れないのだろうかという思いを持ちながら東京に帰国した。

そんなある時、知り合いの教授に紹介してもらったのが高橋博之さんだった。とりあえず、何者なのかもよくわからないけど自分の思いをぶつけてみようと思って、挨拶もそこそこに自分の思いをぶつけてみると、高橋さんもそんな突撃を嬉々として受け入れて、自論を持って返答していただきました。

それがきっかけに高橋さんが誘ってくれた「車座(毎朝、高橋さんをホストでzoomで集まる会)」に参加してみて、自分の思いをぶつけてみたら、予想をはるかに越えて楽しかった。そしてその場で「今、47都道府県回ってるから、岩永くんも連行します」とご丁重なお誘いをいただき、青森にやってきたのだ。

青森であった中で特にブッとんでた木村さん

はてさて、長い前置きはこれぐらいにしておいて、青森での日々で感じたことを書き留めることにしよう。

今回の青森滞在では、たくさんの農家さん、農業漁業関係者、印刷会社さんなどたくさんの人にお会いした。青森でお会いした人は、少しづつ、それぞれが個性豊かで、面白い人ばかりだった。

しかし、もし誰かに「そんな人たちの中で特にブッとんでる人は誰か?」と聞かれたら1人しか思いつかない。

青森県庁の木村さんだ。

この人の「ブッ飛び」は風貌から漂う「ただ者じゃない」雰囲気すら越えていく。

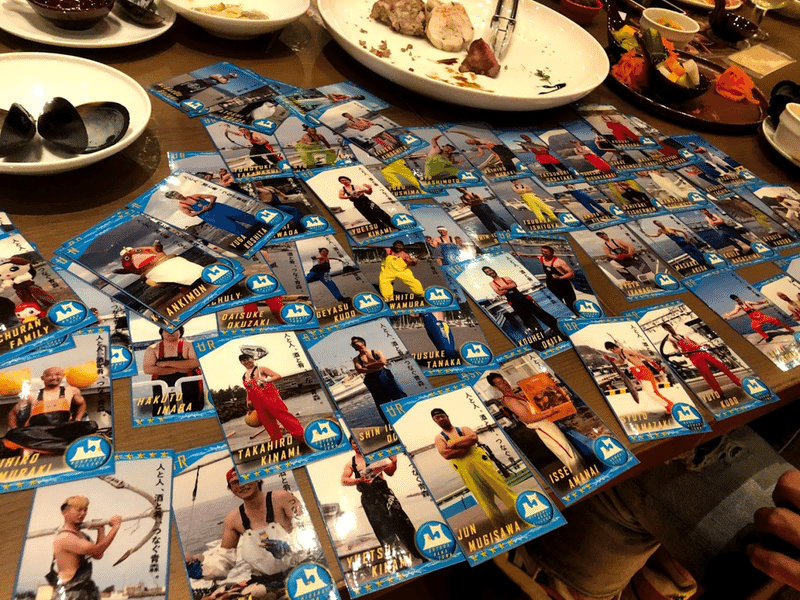

木村さんは「漁師カード」というものを世に生み出した人である。

青森の海で働く漁師さんの写真をトレーディングカード風にデコレーションして配布するという取り組みで、「裸でエプロンをつけた漁師が満面の笑顔でポージングしている」姿がカードになっているのがシュールだと人気が殺到、現在ではイベントで配布すると飛ぶようになくなっていくそう。

元々はイベントで掲示物としてA2~A3サイズの上半身裸の漁師のポスターを貼っているのですが、ポスターを欲しがる女性客が多かったことから「これ配布できるようにしたら受けるんじゃないか?」と思ったのがきっかけだったそうだ。

ポスターの写真をカードサイズにして、小さくするだけではつまらないからトレーディングカード風にデザインして、印刷して、ラミネートして、それを裁断する。全てを「木村さんの手作り」で作ることで安価に作り出して、配布したそうだ。噂が噂を読んで今でこそ、知る人ぞ知る「漁師カード」の始まりは木村さんの1人の行動だったのだ。

この話を聞いていろんな意味で、僕は驚きを隠せなかった。それは、漁師たちをトレーディングカードにするという奇天烈な発想をしていたこともそうだが、ましてはそれを「ブッとんだことをしにくいであろう」役場内で始めるということが最大の驚きだった。

県庁職員とは思えないバイタリティ

なぜ、木村さんは漁師カードを作れたのか?

話を聞いていくと、木村さんの「ブッとんでいる」がゆえのエピソードがとめどなく出てくる。経緯を整理してみると気づくのが「木村さんは誰かの命令を受けたわけでもなく漁師カードを誕生させている」ということである。他の記事を見ても、「上司の命令で」や「県の事業で」という話が出てこない。木村さんが個人的に始めたことがきっかけになっているのだ。

組織の中にいれば、当然上からの指示に従うことが求められる。そんな環境で自分が思った「やるべきこと」を優先させることはいろんな意味でリスクを伴う。しかし、それがどうしたと、嬉々として漁師カードを見せつける木村さんに狼狽した。

人を動かす

そして、「漁師カード」のすごいところは漁師たちを動かしたことである。概して、農家よりも漁師の方が閉鎖的な部分がある。漁師が戦う場所は人っこ1人いない海であり、夜の海の暗闇と向き合い続けているからか、あまりよその人がやってきても関心を示さない人も多い。地元が漁師町だった人なら「漁師は気難しい」というイメージを持っている人も少なくないのではないだろうか。

そんな漁師が、笑顔で、裸エプロンで、カードになっている。その段階で驚きである。しかもそんな漁師カードは凄まじい枚数が作られている。

木村さんは水産系の職員として働いている。そのキャリアの中で漁協の組合長などの偉い人や、影響力の強い漁師との関係性を作っていたのだ。

いわゆる「変な人」は世の中には結構いる。恐らく、人それぞれ周りに1人ぐらいは「変人」がいるだろう。しかし、木村さんはただの「変人」ではない。

木村さんは泥臭い人間関係と、コミュニケーションを取りながら「変なこと」を成し遂げた。「人間臭い変人」なのだ。

原動力は楽しい

そんな木村さんだが、話しを聞いていると

「この人は本当に心のそこから楽しんでいる」

ことが全身から溢れ出ていました。漁師カードのランク分け、作るまでのブッ飛び秘話、青森の漁業について、熱く語る木村さんの姿は本当に「自分の好きなものを伝えたい」という思いにあふれていました。

やべぇ、青森の #漁師カード 全110種類を開発者の県庁職員、木村紀昭君からもらってしまった。漁師とのアポ、交渉、脱がせる、撮影、印刷、ラミネート加工、ぜんぶ彼ひとりワンオペ。久しぶりに「変」な奴に会った。こういう大人がもっといていい。#農カード と兼任で勝手にスポークスマンをやる。 pic.twitter.com/b9kK5PiMjZ

— 高橋博之|ポケマルCEO (@hirobou0731) December 10, 2020

写真を見返すと、本当にブッ飛んだ人だなと笑いがこみ上げる。

僕はお笑いが大好きなのだが、尊敬するお笑い芸人の1人がナイツさんだ。そのナイツさんが、現在の漫才の形を見つけるときに

「自分の好きなことを喋っている時が、本当のリズムで喋れる」

ということに気づいてから、好きなことを喋り続けるようにしたらしい。すると今の漫才の形ができて大ヒットに繋がったのだと、あるYoutubeで仰っていた。

木村さんの話を聴きながら、「楽しい」という気持ちが根底にあることがとんでもないエネルギーに繋がるかを痛感した。

とある地元の印刷会社の苦悩

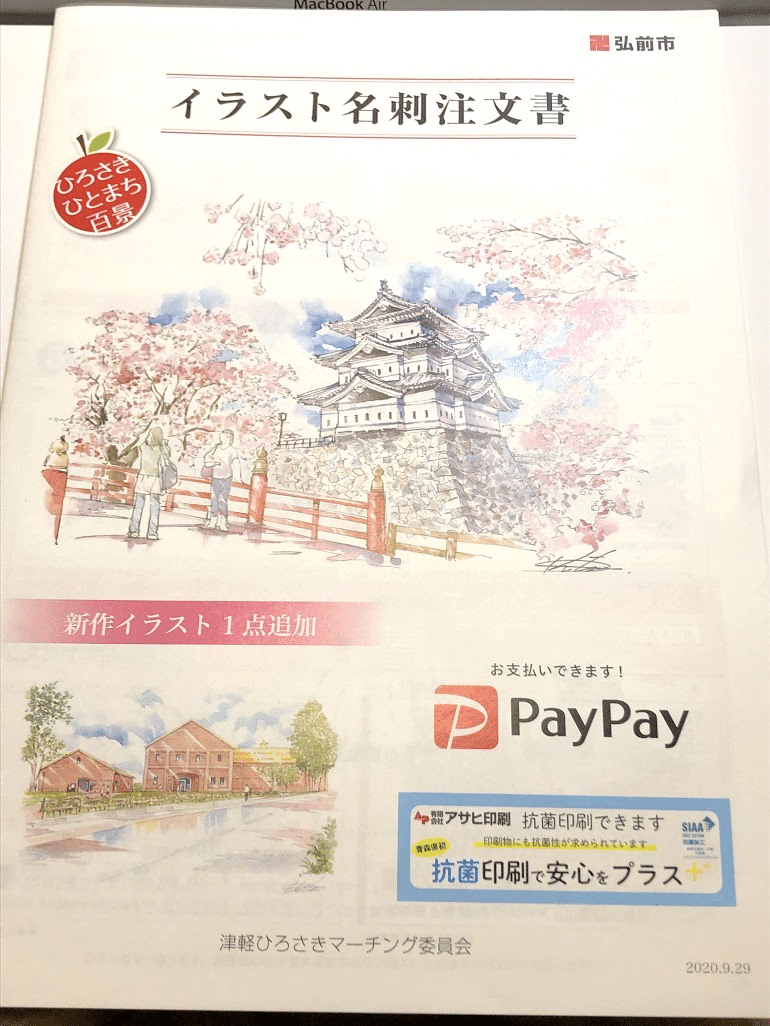

ここでもう1人、というかもう一社、キャラバン内で訪れた会社を紹介させていただきたい。弘前市に位置する「アサヒ印刷」さんである。

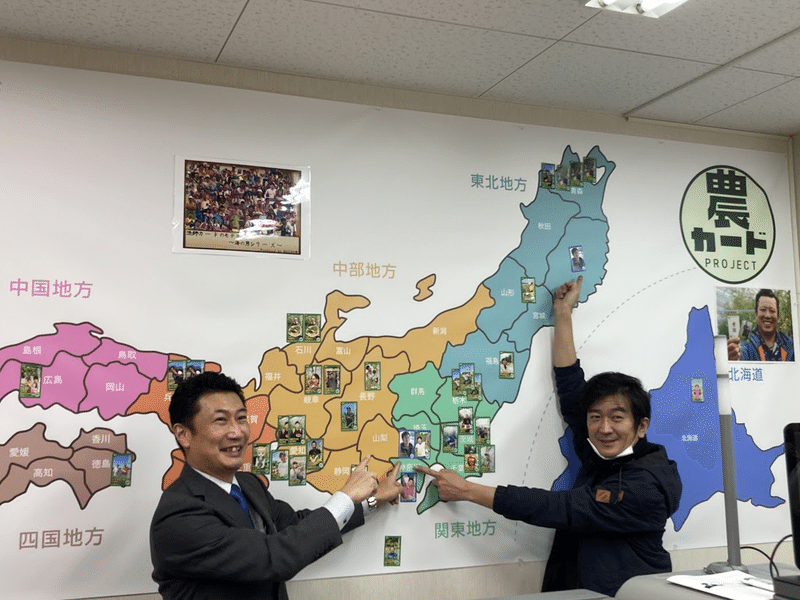

このアサヒ印刷さんは、今年の農家界隈の話題作こと「農カード」という取り組みの印刷をしている会社さんだ。

【旬の農作物】

— #農カードPROJECT【公式】 (@newfarmPROJECT) December 1, 2020

12月に旬を迎える農作物の農カードをご案内します😉

坂ぐち@godaime_wasabi

西田果樹園@nishidakajuen

ツッキーファーム@tsuki_xyz

みかんのみっちゃん@mikan_mitchan

フルプロ農園@torachiyoooo

YoShiDaファーム@YoShiDa06847592

市川農園@farm_ichikawa pic.twitter.com/iq142HbKpU

農カードとは全国の農家が「農業をもっと身近に感じてもらいたい!」と立ち上げたプロジェクトで日本全国、米や野菜、果物に肉など、いろいろな品目を育てている農家が参加している。

アサヒ印刷さんはこの取り組みに協賛し、コロナ対策・食品に同封する上で安心な抗菌仕様で農カードを印刷し、全国に配布している。そんなアサヒ印刷が農カードを協賛することになるまでには長い長い道のりがある。

暗雲だらけだった農カード以前

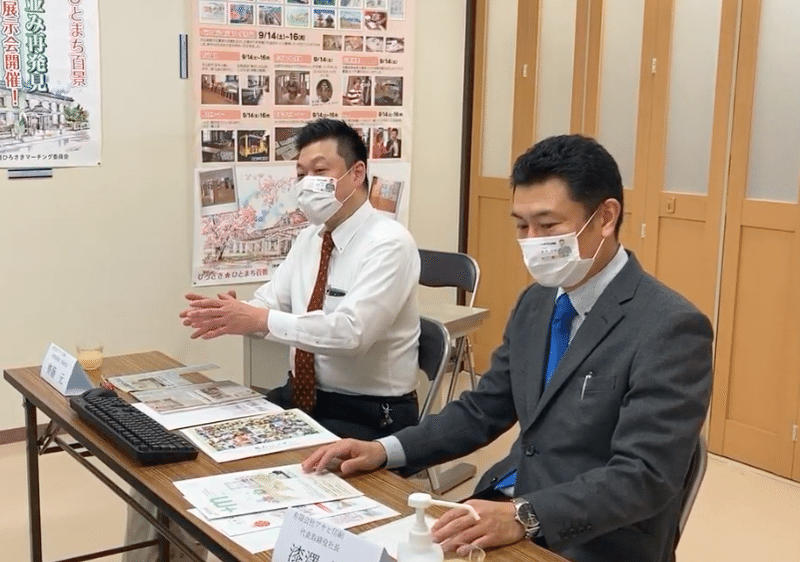

キャラバンでは、アサヒ印刷の事務所までお邪魔して漆澤社長(写真右)、齊藤事業部長(写真左)のお二人から、お話を伺った。農家さんたちが始めた「農カード」という取り組みに地域の印刷会社が協賛するに至るには、とても長い経緯があった。

ーーーーーー

もともと、地域の農家さんをカードのようにして紹介しようという取り組みは、アサヒ印刷の社内で検討されていた。前述の木村さんの「漁師カード」のこともあった。地域の印刷会社として、地域にあるもので外貨を獲得する必要がある。その上で、地域の一次産業に取り組まれている方々を紹介することは大いに意義のあることだった。

その時に、「すげえ面白いな」と思った一方、採算性については全く見当がつかない状況であった。それでも社内でやってみようということになり、近隣の農家さんに話を持ちかけたが難色を示された。個人がダメなら役所に掛け合ってみようと画作するも、それでもうまくいかなかった。市単位だと、近隣市との折り合いが悪くなる。広域にしてもどこから活動を始めるのか。なぜ広域の印刷業者の中でアサヒ印刷がやるのか。いろんなハードルが立ちはだかり、及び腰にならざる終えない状況だったのだ。漆澤さん、齊藤さん始め、アサヒ印刷は県内の各所と交渉を続けた。

「なんでめんどくさいことやらないんですか、面白そうじゃないですか。」

「正直採算も、黒字になる自信もない。でも面白いじゃないですか。」

しかし、結局、青森県内の人たち主導でこのアイデアが実現することはなかった。

せっかくの挑戦が暗礁に乗り上げて、社内の雰囲気は沈み、真っ暗になった。特にしんどかったことは、自分たちが、これはいいと思ったものがどこに行ってもダメ出しされてばかりだったことだ。採算性がない、ちょっと厳しいんじゃないか、難しい。まさに苦境に立たされていた。

そんな時、齊藤さんが見ていたツイッターのもとに情報が飛び込んで来た。

社長わかった。逆輸入だ

齊藤さんは、弘前のリンゴ農家で、ポケマルの界隈では有名なリンゴママさんのツイッターで「農カード」という取り組みを知った。

農家カード修正版

— 西垣農園(岐阜の富有柿専門農家) (@nishigakinouen) August 15, 2020

どうでしょう?

ちなみに名刺サイズです! pic.twitter.com/QMjm02sDud

北海道、岐阜、愛知の農家さんが集まって、自分たちのことを知ってもらうために自分たちで立ち上がり、カードを作っている。この情報を知って、ハッと気づかされた。齊藤さんは漆澤社長に「農カード」の話をしてこう伝えた。

「社長わかった。これは逆輸入だ。足元から火をつけていこうとしてもダメなんなら、もっと大きなところで頑張ってる人と一緒になって火がついたら、それを持って帰ろう。」

#農カード の取り組みに協力させていただきます。

— 漆澤知昭@アサヒ印刷 代表 (@uruuru_4) September 2, 2020

有限会社アサヒ印刷 代表の漆澤知昭です。

前向きで新しいことに挑戦する活動を応援したい!

自分達の技術(オンデマンド印刷+抗菌印刷)を使い、1枚のカードから、皆さんの生産する恵みを日本全国、世界へ繋ぎます‼︎よろしくお願いします😊 https://t.co/wza2ubS8vg

「頭さきた。見返してやりましょう!」

そこには、今まで何かと理由をあげられて、自分たちの挑戦が退けられていたことへの憤りもありました。

ということで、農カードの印刷をアサヒ印刷で協賛することはできないかの検討が始まった。農カードの印刷をしようと思ったら、採算度外視、それどころか大赤字だ。アサヒ印刷程度の地方の印刷会社ではどんなにコストカットをしても大手印刷会社には値段で太刀打ちができない。

しかし、アサヒ印刷は大赤字だったとしても構わないと腹をくくる。全国に私たちの名前を広報してくれる人が農カードの印刷をすればするほど増えると考えればいい広告宣伝になる。広告費と考えようとポジティブに捉えていた。

そのようにポジティブに挑戦し続けていたのは、弘前マーチング委員会で成功した経験があったからだ。市役所の方に弘前の美しい風景のイラストを入れた名刺を買ってもらえないかと働きかけた。その働きかけももともとは採算性もわからない中だったが、現在では職員の8割はこの名刺を使っている。最初は平社員だった人が使い始めて、年月がたつにつれてその人たちが昇進して係長や課長になり、イラスト名刺企画の心強い味方になった。その経験・記憶があるから、最初は赤だったとしてもいいことをし続ければ、きっと返ってくると信じることができたのだ。

農カードを協賛させて欲しいという働きかけは、農カードを主導する農家さんにも賛同してもらい、アサヒ印刷で印刷することになった。しかし、大手の格安印刷と比べて、「アサヒ印刷で印刷してもらうことの意義」という問題が残っていた。

印刷屋の意地で変わった職場の雰囲気

「アサヒ印刷で印刷してもらうことの意義」として会社として考えたのは抗菌印刷という技術だ。農カードは食品と合わせてお送りするものな以上、抗菌されたカードを同封することは大事なことではないか。この抗菌印刷という技術はアサヒ印刷が、コロナ禍で作り出した一つの大発明だ。

コロナ禍で叫ばれ始めた新しい生活様式。あらゆるものがデジタル化し、ハンコ決済を不要にしようという動きはニュースでも大きく話題になった。そんな新しい生活様式では、名刺交換は全面オンラインが推奨されていた。

ようやく記事になりました♪🤗#抗菌印刷 青森県内初!技術基準をクリアし付与される#抗菌製品技術協議会 (#SIAA)認定マーク取得!

— (有)アサヒ印刷 #農カード 抗菌印刷協賛中🤗/ #津軽ひろさきマーチング委員会 事務局 (@hirosakimarchin) August 31, 2020

類を見ない #オンデマンド印刷 にも加工できる独自技術で #小ロットの印刷 にも対応

陸奥新報https://t.co/a92tEb4Kfg

東奥日報https://t.co/DzIERu7S4I pic.twitter.com/hs3yqD9sfk

名刺が事業の中で大きなウェイトを占める印刷会社にとっては由々しき事態である。なんとか、名刺を安全に使えってもらえるように、新しい生活様式での印刷会社のあり方として、抗菌印刷を打ち出した。

アサヒ印刷が打ち出した抗菌印刷はテレビや新聞でも取り上げられて話題になった。しかし、注文がコロナ前の水準に戻ることはなかった。

「印刷会社の技術はすごいですね、こういう形の名刺はステキですね。」

多くの人たちが注目したものの、それがコロナ禍の流れを変えるまではいかなかったのだ。

せっかく、コロナというピンチを打開しようとして作り出した技術が日の目を浴びない。抗菌印刷という技術もピンチだったのだ。

その上で、自分たちが印刷する以上、自分のところをでるからには抗菌しましょう。それが「アサヒ印刷だからできること」だから。

しかし、流石にこれには社長も待ったをかけた。

ただでさえ、採算が全く取れない農カードの印刷を抗菌仕様とすると、いよいよ大赤字だ。自分たちの売りを出したい一方で残酷な現実に直面した。

その時、アサヒ印刷に救いの手が現れた。農カードに参加している農家さんたちが印刷代を値上げしないかと提案してきたのだ。

アサヒ印刷さんが、印刷するのに赤字を計上しているという話を聞きつけ、相談もしていないのに、「せめて、トントンになる値段で印刷してもらおう」と声をあげたのだ。農家さんへの感謝の気持ちと、「いいことをやっていたらきっと返ってくる」という思いで信じてやってきたことが報われたようであった。

ーーーーーー

「何が一番嬉しいって。」僕らを囲って齊藤さんが続ける。

「職場の雰囲気が明るくなったんですよ。社員の間でも会話を弾むようになった。デザイナーさんからも会社のイメージが変わりましたねとか、働いている方々が、かっこいいな、素敵だなと言ってもらえるようになった。死んでたも同然だった職場が楽しいんですよ。」

もともと、赤字を垂れ流す以前に頓挫しかけていたことが、実現して、しかも赤字もなくなりつつある。これからどうなるかわからないけど、みんな明るくなって元気になっていいとこづくめだと笑顔で語る齊藤さんと漆澤さんの2人は堂々として、ちょっとやそっとじゃ吹き飛ばない強さを感じた。

なつき(@natukichanFV)ちゃ~ん♪

— (有)アサヒ印刷 #農カード 抗菌印刷協賛中🤗/ #津軽ひろさきマーチング委員会 事務局 (@hirosakimarchin) October 8, 2020

かぼちゃ皆で食べた♪めちゃ旨!(こっちにない品種で皆びっくり)😊

ポケマルだけじゃなくなつきちゃんの #BOOTH も良いよ♪🤗だってお気にの人にブースト(チップはずめる)金額上乗せUPUP!で応援♪

ごちでした😋

レンチンも煮るのもめちゃ旨♪ #農カード pic.twitter.com/JtIFDC2HWB

農カードを協賛するきっかけになったtwitter、今も社内で大切にされている。2面ディスプレイの片方でTwitterを開き、いろんな人と雑談しながら作業しているそうだ。確かに、一企業の公式アカウントとは思えないほど、ゆる〜い会話が繰り広げられている。

地域の小さな印刷会社、地域の衰退とともに消えていくかもしれない。

そんな陰湿な雰囲気を変えたのは志を持った人とのつながりだったのです。

「気持ちを持った人と繋がるのは一番いいです。うん、本当に明るいつながりができる。」

魂の指揮官は楽しいこと大好き

長いキャラバンの中で、木村さんとアサヒ印刷の話だけしたが、この二つの出会いは青森での思い出を象徴するような出来事だった。

変に無理はするもんじゃない

やりたいことを我慢するもんじゃない

自分が楽しいと思うことをしなさい。

すると面白いことに楽しいことの意義や目的、結果が向こうからやってくる。

REIWA47キャラバンのメインは高橋博之さんの講演だ。博之さんは地方と都市をかき混ぜることから始まり、幸せとは何か、自然と不自然とは何かを参加者に熱く語りかける。講演の最後はこの言葉で締めくくられた。

「我が魂の指揮官たれ」(I am the captain of my soul.)

この言葉は、イギリスの詩人ウィリアム · アーネスト · ヘンリーの詩の一部であり、ネルソンマンデラが投獄中に愛読したと言われる詩である。

自分の進むべき道を決めて、その道に誘うのは他でもない自分自身なのだ。

誰もがキャプテンになれる。

今の「ちゃんとした」不自然な社会から、自然と向き合った新しい社会を目指そうではないかと、博之さんは締めくくった。

キャラバンを通して、語り、笑い、人を訪ね歩いた博之さんの姿はとても生き生きしていて「楽しそう」だった。

この文章の最後に僕からも一点補足させていただこう。

そして、指揮官(キャプテン)の魂は、楽しいことが大好きなのだ。

同じキャラバン同行者のももちゃんのレポートはこちらから!

各種リンク

▼「REIWA47キャラバン」について

▼これまでのキャラバンの様子はこちら、いろんな大学生がいろんな視点で自然を語っています。

▼和歌山の滞在中のあれこれもnoteで書いてます

▼筆者twitter

昨年8月から1年と1ヶ月続いたGuesthouse & barダイヤモンドヘッドでの居候生活が終わりました。

— Iwanaghi@和歌山に留学してた大学生 (@iwanaghi_eva) September 26, 2020

復学し、経済学部の3年生として頑張ります。 pic.twitter.com/PhDyn1l4tL

▼筆者facebook

もし琴線に触れることがあれば。最低金額以上は入れないでください。多くの人に読んでもらえれば嬉しいです