写真史と美術史を分けない方が写真がわかる・「はみ出し者の画家」が発明した写真

一般に、「写真」と「美術」とは別分野で、「写真史」と「美術史」も全く別々の文脈として語られています。

しかし私は写真史と美術史を分けないで、むしろこの両者を一緒にしてしまった方が、むしろ「写真とは何か?」がよく分かると思うのです。

さて写真が発明された後のことについて述べると、まず写真術が世の中に広まるにつれ画家が職を失うようになります。

(上記動画の「前半」を元に記事を書きました。同じ内容のようでいて、けっこうなアレンジを加えております。書籍化も視野に入れてますので、応援よろしくお願いします(笑)

まず本を紹介しますが、一冊目は『世界写真史』(美術館出版社)です。

そしてもう一冊は『近代絵画史(上)』(中公新書)です。

タイトル通り一方は写真史、もう一方は近代美術史の本ですが、実はこの二冊はほぼ同じ時代のことについて書かれているのです。

つまり写真が登場したのは近代ですから、近代美術史と時代が重なるのです。

ですから写真史と美術史を分けるのではなく、同じ分野の広い意味での「美術」として捉えてみると、その方が「写真史だけ」を見るよりも「写真とは何か?」がより分かってくるのではないかと、私は思ったのです。

*****

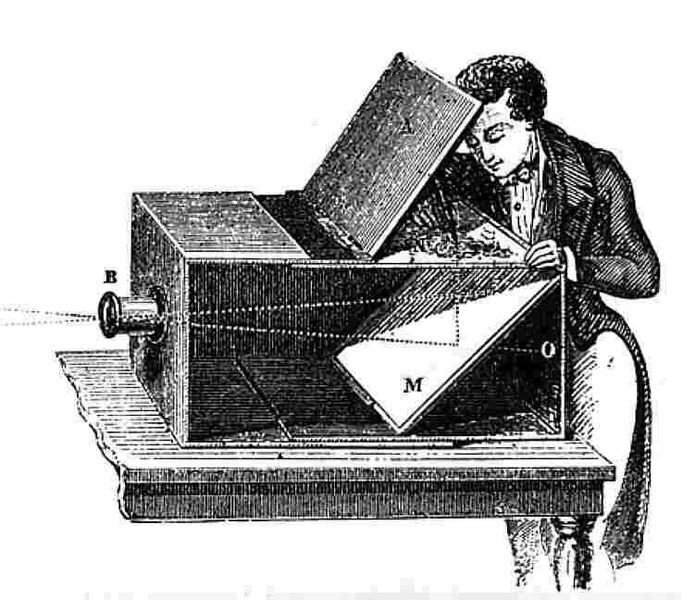

まず事実関係を確認すると、写真の発明以前にもう世の中に「カメラ」という道具はあったのです。

それが「カメラ・オブスキュラ」という、日本語で「暗い部屋」という意味の道具です。

これは密閉した箱の一方にレンズが取り付けられ、あるいはピンホールが開けられていて、反対側に磨りガラスがはめられた構造をしています。

そしてレンズあるいはピンホールが作り出す像が、磨りガラスに映し出され、そこに紙を当てて鉛筆で像をなぞり描きするのです。

そのように絵を描く道具としてのカメラ・オブスキュラが写真発明以前のヨーロッパには存在して、画家の多くがそれを使って写実的な絵を描いていたのです。

近年では、オランダの画家フェルメールがカメラ・オブスキュラで絵を描いていたことが知られていますが、古くはレオナルド・ダ・ヴィンチなどもカメラ・オブスキュラを使っていたと言われています。

そのように近代以前のヨーロッパには、絵を描く道具としてのカメラが当たり前のように存在していたのです。

そのようにカメラを使って描かれた近代以前のヨーロッパ絵画は、「手描き写真」だと言えるのです。

そして産業革命の時代になると、「手描き写真」を自動化する、つまりカメラ・オブスキュラの像を化学的に定着させようと考えた人が何人か現れるようになります。

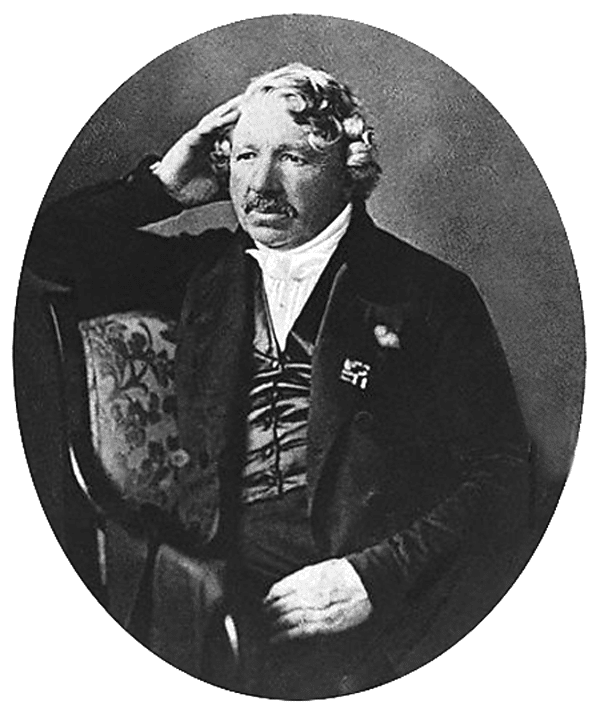

そしてそのうちの一人だったルイ・ジャック・マンデ・ダゲール(1787〜1851年)が世界で初めて実用的な写真術を完成させ、1839年に発表したのです。

ですから一般に「1839年はカメラの発明年」と言われるのは間違いで、カメラはそれ以前から存在していたのです。

ではカメラが発明されたのはいつなのか?昔のこと過ぎてはっきりしたことは分からないのですが、10〜11世紀くらいにアラブのイブン・ハイサム(965年 - 1040年)という人が、レンズから光を通って像を結ぶ光学理論の基本を『光学の書』という著作に書き記しています。

その光学理論がカメラ・オブスキュラとともにヨーロッパに伝わって、それが画家たちに使われるようになったのです。

カメラという道具はアラブで発明され、ヨーロッパに渡って絵を描く道具として利用され、近代になって写真を撮る道具となったのです。

そのように見ると写真の歴史は絵画の歴史の延長上にあり、両者は繋がっているのです。

日本を代表する写真家の土門拳さんは『写真作法(さっぽう)』という本の中で「そもそも 写真は油絵の安直な模造品代用品としてスタートした」と述べています。

土門拳さんは最初は画家志望だったので絵画の教養もあり、写真史と美術史の繋がりもよく理解されていたのです。

*****

ここで写真が発明される前のヨーロッパの社会状況を確認してみると、まず18世紀の終わりにフランス革命があって、それまでの貴族階級に変わって市民階級が台頭してきます。

フランス革命以前、絵画というものは王侯貴族のものでしたが、それが市民でも買えるようになったのです。

特に需要があったのは肖像画で、王侯貴族に変わって市民たちも自分の肖像画を画家に描かせるようになったのです。

そうすると画家は肖像画の値段を下げて、大金持ちだけでなくより広い層の市民から注文を受けるようになります。

するとさらに値段の安い肖像画の需要が出てきて、プロフィールという横顔をシルエットで描いた簡単で安価な肖像画が流行るのです。

それと産業革命の時代でもありますから、印刷技術の発達して新聞や雑誌などのメディアがさらに発行数を増やし、そこに掲載されるイラストレーションとしての絵画の需要も増えたのです。

そのような時代状況を背景にして、カメラ・オブスキュラの像を手描きではなく化学的に定着させようという発想が生まれたのでした。

逆に言えば王侯貴族の肖像画をゆっくり描いていた近代以前に、写真術を発明する必然性はなかったと言えます。

*****

写真術の発明は、前述のダゲール一人で成し遂げたわけではなく、何人かの人がいろいろな形で関わっています。

実はダゲールに先駆けて世界で最初に写真撮影に成功し人がいて、それがフランス人のジョセフ・ニセフォール・ニエプス(1765〜1833年)です。

ニエプスは発明家で、1807年に世界初の内燃機関である「ピレオロフォールーを開発し、ナポレオンから特許を授かるなど、先進的な研究をいろいろとしていた人でした。

その中で写真術の研究にも着手し、世界初の写真術である「ヘリオグラフィ」(太陽の描写の意味)の開発にも成功しました。

現在、ニエプスにより1826年あるいは1827年に撮影されたと言われる風景写真が残されていますが、ヘリオグラフィは露光時間が8時間から20時間もかかったと言われ、実用的ではありませんでした。

そんな時、ニエプスにダゲールが声を掛けてきて「一緒に写真術の研究しましょう」と提案したのです。

ダゲールはなぜニエプスの存在を知ったのかというと、カメラ店で教わったのです。

つまり先に述べたように写真が発明される以前にもうヨーロッパにはカメラが存在し、カメラ店もあったのです。

ダゲールはチャールズ・シュヴァリエ(1804〜1859年)という光学技術者が経営するカメラ店でカメラ・オブスキュラを購入し写真術の研究に取り組もうとしていました。

そうしたところシュヴァリエから「うちのお客さんに似たような研究をされている方がいますよ」とニエプスを紹介されたのです。

ニエプスとダゲールによる共同研究の話は有名ですが、この二人が「カメラ屋さん繋がり」だったことはあまり知られていないかもしれません。

そのようにして、写真術の実用性を高めるための共同研究が1829年から始まるのですが、1833年にニエプスが脳卒中で急死してしまいます。

その後ダゲールが単独で写真術の研究を継続し、ついに露光時間を10分から20分程度にまで短縮することに成功し、実用的な写真術だと判断してこの手法を「ダゲレオタイプ」と名付けたのです。

ダゲールは当初、このダゲレオタイプを使って自ら商売をしようとしたものの、先進的過ぎて誰にも理解されず、うまくいきませんでした。

そこでフランス科学アカデミーを通じて1939年にダゲレオタイプを正式発表し、同時にフランス政府がダゲレオタイプの特許を買い取ったのです。

フランス政府はダゲールとニエプスの遺族に年金を支払一方で、ダゲレオタイプそのものは特許権フリーにして、誰でも利用可能にしました。

おかげでダゲレオタイプは瞬く間に世界中へと広がって、次々に改良が加えられた写真術が登場し、そして現代のデジタル写真にまで至るのです。

このダゲールがどのような人だったのかというと、写真の研究をする以前は画家だったのです。

しかも単なる画家ではなく、「ジオラマ劇場」という大掛かりな装置を発明し、その施設を運営していたのです。

ジオラマというと私のフォトモの元祖みたいなもので、なので私もダゲールには親近感を持っているのですが、実はダゲールのジオラマ劇場はミニチュアではなく、たくさんの観客を収容する大掛かりな施設でした。

ジオラマ劇場は舞台に巨大なスクリーンを備え、その表と裏にそれぞれ別の風景画が描かれていたのです。

そしてスクリーン当てる照明を変化させることによって、例えば場面の時間帯や天候が変化したり、教会が火事なって廃墟になったり、そのように「時間により変化する光景」を観せる光学的なカラクリ装置だったのです。

もしかするとこれは映画館の先駆形態でもあったのかもしれませんが、ダゲールはそのようなジオラマ劇場を自ら運営していたのです。

そしてジオラマ劇場に使用する絵を、カメラ・オブスキュラを使って自ら描いていたのです。

今でもダゲールが描いた絵が残っているのですが、まさに写真のように精密に描かれていて、そこから写真術の発明への興味が芽生えたことが伺えます。

このダゲールのジオラマ劇場は、当時はかなり繁盛してお客さんにも好評だったようです。

興味深いのがジョン・コンスタブル(1776〜1837年)という風景画を得意とするイギリス人画家が、当時のジオラマ劇場を観た感想を書き記しているのでするが、幻想的で素晴らしいイリュージョンだと褒め讃える一方で、このような見せ物は芸術ではないと評しているのです。

つまりダゲールは真っ当な芸術家になり損ねた人で、だからジオラマ劇場という飛び道具を発明したと言えるのです。

その後、ダゲールはジオラマ劇場を火事で失ってしまい、それから写真術の研究に着手しますが、そのような言わば「はみ出し者の画家」が写真の発明に携わったというのは、なかなか興味深いことだと思います。

*****

さて、フランスで写真術の発明が大々的に発表された直後にビックリした人がいたのですが、それがウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット(1800〜1877年)です。

タルボットはイギリス人で、ダゲールやニエプスの存在を知らずに独自で写真の研究を進めていたのです。

ところが未発表でお蔵入りしていたところフランス人に先を越され、慌てて「自分の方が先に写真を発明していた」と主張したのです。

このタルボットという人は学者で、数学の研究をしたり、古代メソポタミアの楔形文字を解読しようとしたり、さまざまな分野で評価を得ていたのです。

そしてその当時は絵を描くのも学者の仕事の一つで、学術的な記録を絵で描き写すためにカメラ・ルシダという装置を使っていたのです。

カメラ・ルシダは「明るい部屋」という意味で、プリズムの屈折を使って目の前の光景をなぞり描きする装置です。

効果としてはカメラ・オブスキュラと同じですが、格段に明るい視界が得られるのが特徴で、19世紀初めに発明された文明の利器でした。

ところがタルボットはカメラ・ルシダを使っても絵が上手く描けず、そこでカメラ・オブスキュラの像を化学的に定着させる研究を独自に始めたのです。

タルボットは画家ではありませんでしたが、カメラを使って絵を描いた経験から写真術の開発を志したという点がダゲールと共通しており、このことからも写真の歴史は絵画の歴史の延長上にあると考えられるのです。

と言うことで今回は以上ですが、次回以降もこのテーマを掘り下げていこうと思っております。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?