「写真が分からない人」だった自分が「写真が分かる人」になった理由

「写真が分からない」という悩みから生まれた3D写真「フォトモ」とは? の続きなのですが、今回はそこから回り回って「写真が分かる人」になったという話をしたいと思います。

ザックリおさらいすると、まず「写真が分からない人」だった私が、写真の常識を疑いながら「フォトモ」という独自方式の3D写真でデビューするんですね。

そして写真家・美術家としての活動を続けて十数年経った頃、友人の写真家にあることを言われ、それをきっかけに私の「写真」に対する認識がガラリと変わった、と言うところまでが前回でした。

というわけで続きを述べますが、この友人は「Yさん」としてましたが面倒臭いので名前を明かすと、山方伸さんという写真家で「コニカミノルタ フォト・プレミオ」という写真のコンペで「年度賞大賞」を受賞したキャリアの持ち主なんですね。

その山方伸さんの個展会場で言われてしまったのが、「けっきょく糸崎さんは僕が撮るみたいなこういう普通の写真って分からないですよね」と、痛いところを突かれたのです。

「糸崎さんのフォトモは面白いけども、でも普通の写真が分かんないから変わったことやってんでしょ」と、ズバリ指摘されたのです。

山方伸さんは何もケンカを売っているわけではなく、そういう辛口なところが魅力の人でもあるのですが、確かに彼の言うことはその通りだし、同時に私自身フォトモを始めて10年以上が経ち、これ以上の展開に行き詰まりを感じるところでした。

それで私は彼の指摘を受け入れて、だったらフォトモ的な「写真の常識を疑う」という発想は一旦やめて、それを反転させて「写真の常識を丸ごとを受け入れる」ことをやってみようと決意したのです。

写真に限らず「○○の常識を疑う」というのはクリエイティビティの方法論ではありますが、その反対に「○○の常識を丸ごとを受け入れる」っていうのも学びの姿勢としてはあるのです。

そもそも私カメラ操作の常識を、中学時代に学んだんですね。

ピント、露出、シャッター速度、絞り、手ブレ、被写界深度など、カメラ操作に必要な常識は丸ごと受け入れないと、写真そのものが撮れないのです。

だからカメラの操作だけではなく、「写真」についての常識を丸ごと受け入れて、謙虚な気持ちで学んでみようと思い立ったのです。

それが2009年3月で、当時はもうデジカメの時代ですからRICOH GXRのA12 50mmレンズユニットを使いました。

本当の焦点距離は33mmですが、APS-Cサイズのカメラなんで「50mm相当」標準レンズなんですね。

そして、写真を学ぶ人は「とにかく数を撮れと」言うのでそれを実践して、毎日写真を撮ってみたのです。

しかもこの「標準50mmレンズ」が肝心というか、私はもともと50mmレンズがぜんぜん使えず苦手だったのです。

50mmはどうも画角が狭くて、自分が撮りたいモノはみんな画面からはみ出して切れてしまって、どこが「標準」なんだという思いが中学時代の私にはあり、それが「写真が分からない」という要因の一つでもあったのです。

そして、それもあって被写体を構図的に切り取らない「フォトモ」の技法を開発することになったのです。

しかしその逆に、「風景の一部を切り取る」という言葉で示されるセオリーを丸ごと受け入れながら写真を撮り続けていくと、だんだんと「写真」が撮れるようになり、「写真の良さ」も自分なりに分かってくるようになったのです。

それまでの私は写真の常識を疑って、写真のルールを覆しながら「フォトモ」を作っていたのですが、逆に言えば「写真」というのはまず先にいろいろなルールが決まってるわけですね。

その「決まったルール」の中でいかに自分の表現をするのか?というのが写真の面白あり奥深さで、だからこそ優劣も決まってくるということが、だんだん分かってきたのです。

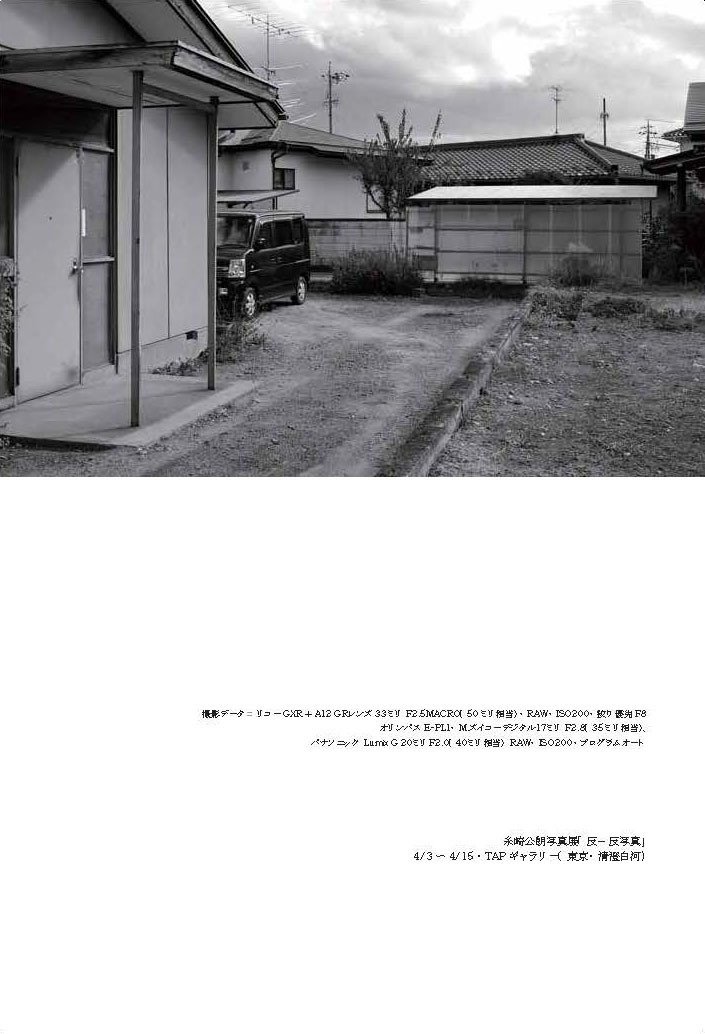

そうすると、下記は私が撮ったモノクロ写真なのですが、なんと『日本カメラ』2012年4月号のグラビアページに掲載されたのです。

『反-反写真』というタイトルは、私の「フォトモ」が反写真的な表現だとして、それをさらに反転させるとストレートなモノクロ写真になるという、その意味での含みを持たせてみたのです。

この『反ー反写真』は、同タイトルの写真展を、清澄白河にあった写真ギャラリーTAP galleryでも開催でき、そんなふうに「写真家」として言ってみれば再デビューできたのです。

そうやって私は写真の応用から入っていって、それからぐるっと一回りして写真の基礎に立ち戻ったという、他の写真家とは別ルートの、かなりの遠回をして、普通の意味での「写真」に到達したのです。

逆に言うと、私と違い最初から直感的に「写真って良いもんだ」と分かる人は、その意味で完成が優れていると思うのですね。

端的に言うと「写真が分かる人」というのは「微妙な差異が分かる人」ではないかと思うのです。

その意味で言うと、私はごく大雑把な人間なので、「フォトモ」という大雑把に写真とは違う手法でデビューしましたが、写真の本来のあり方はそうではなくて、もっと微妙な差異で成り立っているんですね。

そもそも写真というのは、写真としての厳密なルールで成り立っていて、その意味でスポーツとも似てるのですが、実際に例えば四角いリングならぬ四角い画面があって、その中に構図を収めなくちゃいけないわけです。

私は格闘技の『ジ・アウトサイダー』にハマったことがあり、DVDで何本か見たのですが、強い人同士ほど微妙な差異で勝ち負けが決まるんですね。

逆に弱い人同士だと熟練度の差が大きかったり、力が拮抗しすぎて勝敗がつかなかったりするのです。

それは絵も同じで、私も美大受験のためデッサン教室に通いましたが、初心者ほど熟練度がまちまちで、経験を積んで上手くなるほど優劣の差が微妙になってくるんですね。

ところが僕は「写真」についての「微妙な差異」が理解できず、それが分かるまでに「フォトモ」を経由した大層な遠回りをしなければならなかったのです。

*****

それであらためて思ったのですが、私のフォトモ以外にも、現代アートの文脈で「ヘンな写真表現」をするアーティストは一連にいるのですが、結局のところ写真が分からなくて誤魔化してるのではないか?という疑いがあるんですね。

例えばデイヴィッド・ホックニーというイギリス人画家が、風景や人物を分割して撮るという、多視点的なスタイルのフォトコラージュを1980年代に発表し、実は私のフォトモもその影響を強く受けてるのです。

そのデイヴィッド・ホックニーが、自身の作品について下記のように述べていたのです。

まず「写真」というのは、それがどんなに良い写真であってもプリント自体は均質な平面でしかなく、じっと見ていられずすぐ他に目移りしてしまう。

これに対して絵画は物質としての構成が複雑で、マチエールやタッチなど見どころが多く、いつまでもじっと見ていることができる。

そこで自分は「じっと見ていられる写真」として、写真にタッチやマチエールを導入したようなフォトコラージュを始めた。

と、そのようにデヴィッド・ホックニーは述べていて、当時の僕はその通りだと思い、その受け売りの考えも「フォトモ」に影響を与えたのでした。

しかし後から考えると、デイヴィッド・ホックニーもけっきょくは「写真が分からない人」だったのではないかと、思うんですね。

今の私はこの逆に、本当に良い写真はいつまで見ても見飽きないし、写真はそれだけ優れた表現手法だと思っているのです。

それをデイヴィッド・ホックニーのように「自分には理解できないから」という理由で、さも普遍的なことのように「写真には見どころがなく、じっと見ていられない」などと判断するのは間違いなんですね。

もちろん、それはかつての自分も同じですから、今は反省してるわけです。

そういうことで思い返すと、何年か前に東京藝大の出身者による写真展というのが何年か前に藝大美術館であったのを見に行ったのですが、実は東京藝大で写真を教えるのは先端芸術表現科なんですね。

そのせいもあってか展示されていた作品の多くがスタンダードな「写真」ではなく、現代アート的なヒネクレた写真表現ばっかりで、どうも釈然としない思いがしたのですが、けっきょく全員とは言わないまでも、かつての私のように「写真が分からない人」が少なくなかったように思うのです。

それは写真系に限らず、現代アートの作家で「自分は写真が分からない」「写真展には行かない」と言う人が、私の交流の範囲で言うと実は多かったりするのです。

だから「写真が分かる人」にとっては当たり前に思えるかもしれないですが、実は誰も彼もが「写真が分かる」とは限らないし、その意味で「写真が分かる」「写真の微妙な差異が分かる」ということは、一つの優れた資質だと思うのです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?