「写真が分からない」という悩みから生まれた3D写真「フォトモ」とは?

写真家・美術家の糸崎公朗です。

考えるカメラ。と写真。

というタイトルで、大学の写真学科とか、写真専門学校で講義するみたいな感じのブログをはじめようと思うんですね。

しかも他の写真家の先生が話さないような、ちょっと視点を変えた内容を発信していこうと思っているのです。

で、最初のテーマは上にあるとおり、

「写真が分からない」という悩みから生まれた3D写真「フォトモ」とは?

なのですが、実は私自身は「写真が分からない人」だったのです。

「写真が分からない」とは「写真の良さが分からない」と同じ意味なのですが、私はまさに「写真が分からない」というところから写真家としてスタートしたという、異色の経歴なのです(笑)。

そんな私がどうやって写真家になったのかというと、「フォトモ」という独自方式の3D写真でデビューしてきたんですね。

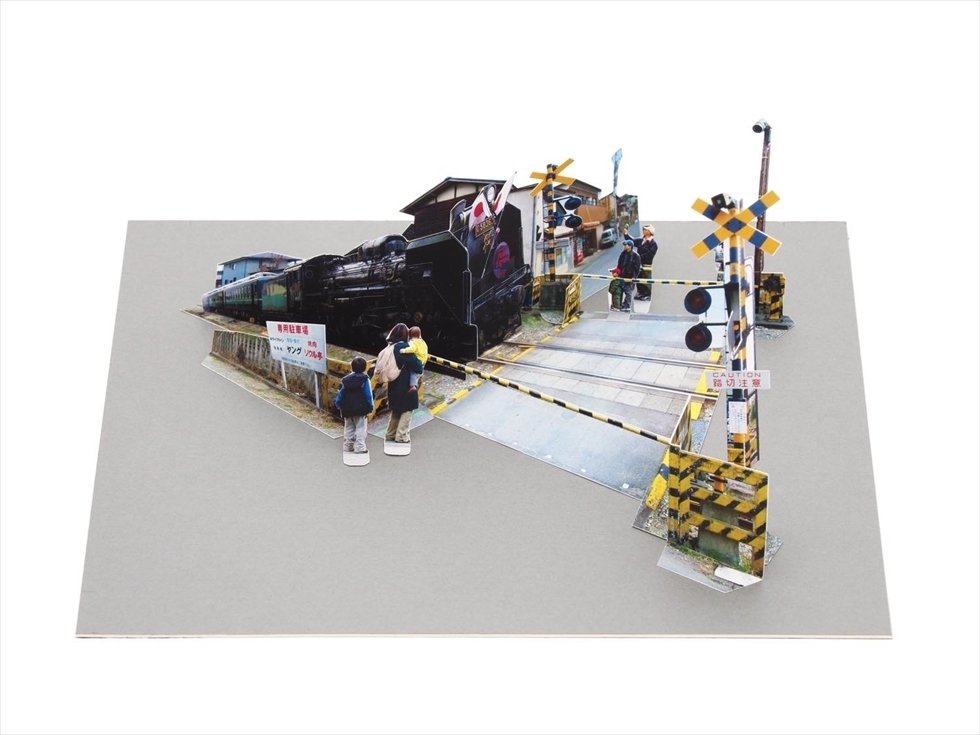

手法としては写真に写った建物や人などをハサミで切り抜き、それを模型のパーツのようにして立体的に組み立てるという、模型と写真のハイブリッドみたいなものですね。

それでプラモデルの略称がプラモなので、フォト(写真)+モデル(模型)の略称で、その技法を「フォトモ」と名付けたのです。

私はこの「フォトモ」の手法で写真家としてデビューしてくるのですが、その発想の根底に、自分は「写真が分からない」という思いが強くあったのです。

******

ここでフォトモ誕生までの経緯を、簡単に述べてみようと思います。

そもそも私と写真との関係は、中学に入学した頃に父親からカメラを譲り受けたところから始まります。

私の父親は基本的に無趣味な人だったのですが、若い頃に使いもしないカメラを買ったまま、タンスの奥に仕舞い込まれていたのです。

それが NIKKOREX ZOOM35 という、後で考えるとずいぶん変わったカメラで、35ミリ一眼レフなんですが、まずズームレンズが固定式なのです。

さらにペンタブリズムではなくポロミラーファインダーで、フォーカルプレーンではなくレンズシャッターで、セレン式露出計内蔵で完全連動式という、発売当時はずいぶん先進的なカメラでした。

そして、これを手にした瞬間から私はカメラのメカとしての魅力にとりつかれて、中学の写真部に入るのですが、ほどなくしてNIKKOREXは壊れてしまいます。

それでメーカーのニコンに修理に出したのですが、「この機種はリコール品だから、新品のニコン製品を買うなら高値で下取りしますよ」と言われ、その頃発売されたばかりのNikon FMの50mm付きを家庭用カメラも兼ねて買ってもらったのです。

で、それからカメラ雑誌を買ったり、近所のカメラ店を覗いたり(長野市は昔からマニアックなカメラ店が何件かあったのです)、だんだんとカメラに詳しくなっていったのですが、一方で「写真」というのがどうもよく分からず、暗室作業にもあんまり興味が持てなかったんですね。

その理由を考えてみると、カメラっていうのはモノとしての存在感があって、精密なメカの魅力がギッシリと詰まっているんですね。

それに対してカメラで撮った写真というのは、ペラペラの平面で実在感がなく、当時の私には何というか引っ掛かりがなかったのです。

一方で中学時代の私は、絵画をはじめとするアートに興味があったのです。

そして絵画と写真とを比べると、絵画の方が引っ掛かりというか、見どころがいっぱいあると当時の自分には思えたのです。

例えば「写真」とはレンズが投影する像を感光剤に定着させたものですから、基本的に誰が撮っても同じ「写真」として写るわけです。

これに対して絵画というのは、描く人によってぜんぜん違ってくるし、筆遣いや絵の具の盛り上がりなど、見どころが沢山があるのです。

もちろん現在の私はそんなふうには思わないですが、中学生の私にはそうだったんですね(笑)

それでけっきょく「カメラは好きだけど写真は撮らない」となると「使わない道具」としてのカメラから興味が離れてしまい、私はその意味で純粋なカメラマニアにはなり損ねたのです。

それで高校時代はカメラからも写真からも離れて、そのまま東京造形大学という美大に進むのですが、そこはデザイン科だったんですね。

何でデザイン科だったのかというと、基本的に親に美大への進学を反対されてたのですが、妥協してデザイン科だったらいいよと言われたのです。

ところが大学に入った私はデザインにまったく興味が持てず、アーティストへのあこがれを持ち続けていたのです。

それでいて、どんな作品を作れば良いのかが分からず「自分の才能の無さ」を思い知って打ちひしがれていたのです。

そして大学卒業後は「アートに近い仕事」だと思っておもちゃ会社の商品企画部に入社するのですが、サラリーマンが合わない性分で(笑)一年あまりで辞めてしまいます。

そしてその直後に「そうだ、自分にはカメラの知識があった」と思い出し、もういちど「写真」をやってみようと思ったのですね。

そしてその際に、詳しくはいろいろあったのですが、長くなるのでざっくりいうと、「写真の常識を疑う」という方針でやってみようと思ったのです。

「常識を疑う」というのは、実は現代アートの常套手段で、例えば現代アートの先駆けの印象派絵画も、それまでのアカデミックなヨーロッパ絵画の常識を疑うところから生まれたのです。

ところが当時の私は、アートの知識が少しはあったものの、アートへのあこがれが強すぎて、かえってそれについては考えられなくなっていたのです。

これに対して「写真」については、もう最初から「分からない」と思って離れてしまっていたので、まっさらな気持ちで気負わずに向き合えたんですね。

それでとりあえず近所の街をコンパクトカメラでスナップしてみたのですが、どうも上手く撮れません。

それで原因を探ってみたのですが、まず写真は平面なのに、被写体の現実世界は立体で、その「ズレ」が写真の難しさであり、上手く撮れない理由だと考えたのです。

そして「写真の常識を疑う」という逆転の発想から、「現実が立体なら写真も立体にすればいい」と思い付き、「フォトモ」の技法が生まれたのです。

フォトモは前例のない新しい技法で、だからどんな常識にも縛られることなく、いろんな可能性を自由に追求できたことが、それまで「才能が無い」と思い悩んでいた自分には良かったんですね。

それでフォトモ作品を制作し、さまざまなかたちで発表するうちに、現代アートの分野でも、写真の分野でもだんだんと評価していただけるようになり、写真家・美術家としてデビューするようになったのです。

そして、そのように活動して十数年経った頃です。

友達の某写真家に言われてしまったことがあって、仮に「Y君」としますが、彼はモノクロの風景写真で大きな賞を受賞したキャリアの持ち主なんですね。

そのY君の個展会場で言われたことが、私の「写真」に対する認識をガラリと変えるのですが、それは何なのか?

これ以上は長くなりますので、次回に続きます(笑)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?