北谷馨の質問知恵袋 「相続分の譲渡と遺産分割」

今回は、「相続分の譲渡と遺産分割」というテーマです。

特に質問が多いのは、以下の事例についてです。

甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し、B、C及びDがAを相続した後、相続登記及び共同相続人による遺産分割協議が未了のうちにBの死亡によりE及びFがBを相続した場合において、その後、C及びDが各自の相続分をそれぞれE及びFに譲渡し、E及びFの間で遺産分割協議により甲不動産をFの単独所有とする旨を定めたときは、「年月日(Aの死亡の日)B相続、年月日(Bの死亡の日)相続」を登記原因として、甲土地についてAからFへの所有権移転の登記を申請することができる(平30.3.16民二137号通知)。

結論として、「年月日(Aの死亡の日)B相続、年月日(Bの死亡の日)相続」を登記原因として、甲不動産についてAからFへの所有権移転の登記を申請することができます。

この先例は、「重要な先例だが理屈は難しいので、まず結論を覚えましょう」と言われてしまいがちな先例です。

今回、あえてこの先例について、深堀りしていきます。

シンプルな事例から、徐々に本事例に近づけて検討していきましょう。

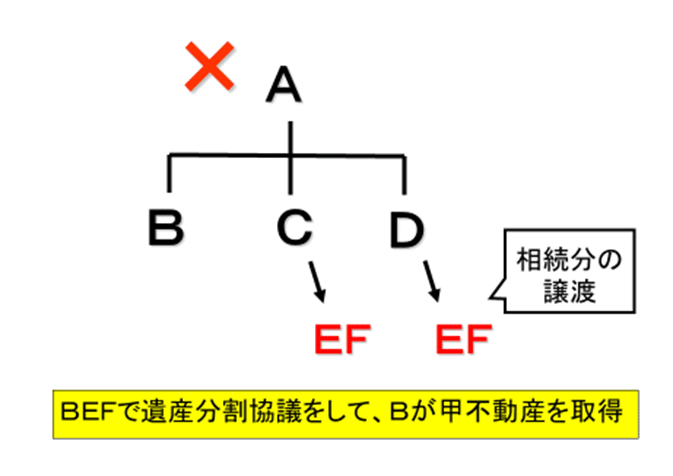

レベル1

上記の事例の場合、Dが「第三者E」に相続分の譲渡をしていても、BE間で遺産分割協議をした結果、相続人であるBが単独で甲不動産を取得することになったのであれば、直接、AからBに「相続」を原因とする所有権移転登記をすることができます(「民事月報Vol.73№8」p125)。

わざわざいったんE名義に登記をする必要はありません。

なお、仮に、BE間で遺産分割協議をした結果、Eが単独で甲不動産を取得することになった場合は、①AからBDへの「相続」を原因とする所有権移転登記、②DからEへの「相続分の贈与」又は「相続分の売買」を原因とするD持分全部移転登記、③BからEへの「遺産分割」を原因とするB持分全部移転登記、の3件が必要になります。

遺産分割に遡及効があるとしても、相続人ではないEに対して「相続」を原因として直接移転登記をすることはできないからです。

以上より、第三者Eに相続分の譲渡がされていても、遺産分割の結果、相続人であるBが単独で相続することになったのであれば、直接AからBへ所有権移転登記をすることができます。

レベル2

CとDが、「第三者」であるEFに相続分の譲渡をしていても、BEF間で遺産分割協議をした結果、相続人であるBが単独で甲不動産を取得することになったのであれば、直接AからBへ「相続」を原因として所有権移転登記をすることができます。

これは、登場人物が増えただけで、理屈は上記「レベル1」の話と同じです。

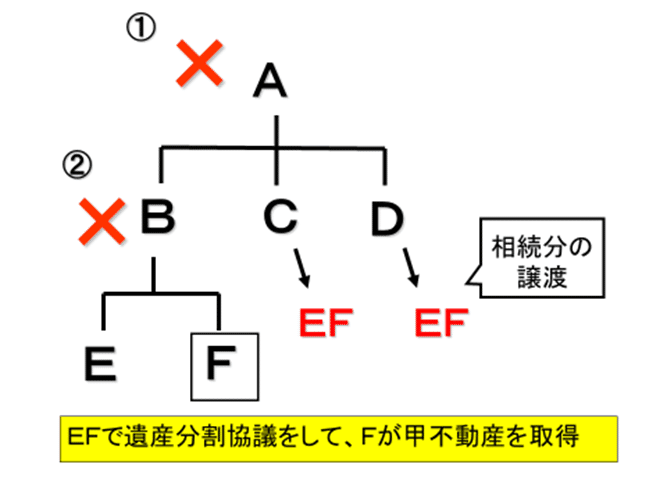

レベル3

Bに代わって、Bの相続人であるEFが遺産分割協議に参加します。この場合でも、EF間で遺産分割協議をして、Aの相続人であるBが単独で甲不動産を取得することになったのであれば、直接AからBへ「相続」を原因として所有権移転登記をすることができます。

※EFは、「Bの相続人」としての立場と、「Cから相続分の譲渡を受けた第三者」の立場と、「Dから相続分の譲渡を受けた第三者」の立場を兼ねていることになります。

レベル4

最初の事例に戻ります。

EF間で遺産分割協議をして、Fが単独で甲不動産を取得することになったということは、

①Aの相続については、Bが単独で甲不動産を取得する。

②Bの相続については、Fが単独で甲不動産を取得する。

という2つの遺産分割協議が含まれるものと解することができます。

そうすると、

Aの相続については、AからBへの「相続」を原因とする所有権移転登記をすることができ、

Bの相続については、BからFへの「相続」を原因とする所有権移転登記をすることができます。

ということは、

A→B、B→Fの数次相続になり、中間の相続が単独の相続になるので、

「年月日B相続 年月日相続」を原因として、1件の申請でAからFへ所有権移転登記をすることができます。

徐々に事例を複雑にしながら見てきましたが、理屈としては「レベル1」の話が最も難しかったと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?