モバイル・コンピューティング昔話

今やタブレットやスマートフォンを使って皆が当たり前のようにインターネットに接続してやりとりをしていますよね。

モバイル・コンピューティングも今ではそれが常態になってると言っても良いかもしれませんが、そもそもの始まりは今から30年前ぐらいにあります。

デジタル・ネイティブの方には想像もつかないかもしれない昔の思い出を書き綴ってみますね。

きっかけ - PC-98noteへの落胆

私が初めて個人用の「パソコン」を購入したのは1990年のことですが、それに至るまでの話から始めましょうか。

営業マンだった私は、会社のワークステーション(NECの5200シリーズ)の表計算ソフト(LANPLAN3)を使って売り上げの集計をしていました。なんと8インチのフロッピーディスク2枚を差し込み、片方がアプリケーション、片方がデータなのでアプリが変わるとフロッピーを差し替えながら使うという状態でした。

当時はパソコンと言えばNECのPC98シリーズでOSはMS-DOS。ワープロと表計算は一太郎、Lotus1-2-3の時代でしたが、それだと機能が貧弱でマシンとしても不恰好だったので私は欲しいとは思いませんでした。

ところが、会社でワークステーションを使う人が増えてきて、自分が使いたい時に使えなくなってきました。高価なワークステーションですから会社も一人一台に設置するなどとんでもなく、200名からいる営業のオフィスに数台しか営業が使って良い端末がなかったのです。

急ぎの場合に表計算ソフトが使えないと手計算で作業をせざるを得なくなります。電卓を叩きながらの計算ではミスすることも少なくないので、ワークステーションが使いたい時に使えないストレスはものすごいものがありました。

そんな時、ビジネスパーソン垂涎のマシンが世の中に現れます。PC-98noteです。1989年11月のことでした。A4ファイルサイズ、重量2.9キロ、フロッピードライブ内蔵…ノートというよりは図鑑ぐらいの大きさと重さがありました。

思えば1989年は平成元年でもありましたが、モバイルコンピュータ元年でもあったということですね。

欲しいっっ!!!

心からそう思いました。デスクトップは場所を取るし不要な時には片付けておきたいという気持ちが強かったので、ノート型は私にとっては理想でした。

ただ、PC-98は全く使ったことがなかったので、まずはワークステーションでやっていたことと同じことができるのかを検証しないとと思い、社内でコンピュータに詳しい(いわゆるオタク)後輩の家に遊びに行って、PC-98でどんなことができるのかを見せてもらいました。

後輩くんのうちに遊びに行くと、ゲームをたくさん見せてくれました。ポピュラスとか信長の野望のパソコン版とか。ファミコンでしかゲームをしたことがなかった私にとっては新鮮でしたが、興味があったのはビジネスソフトだったので、一太郎、Lotus 1-2-3、花子、Lotus Freelanceなどをみせてもらいました。表計算、ワープロ、グラフの作成がどの程度できるのかを知るのが目的でした。

そして、正直がっかりでした。求めていることをやるにはあまりにも操作が複雑で分かりにくく、アウトプットも非常に貧弱だったからです。

落胆してる私に後輩くんは「実はわたし、パソコンのポルシェと呼ばれるマシンに買い替えるんですけれど」と言い出しました。

なんだ、それは???

それならばなんとかなるかもしれない、と思い、手に入れたら見せてくれとお願いしたのでした。

初めてのコンピュータ

それから1−2ヶ月経ったでしょうか。後輩くんから声がかかりました。

「やっと手に入ったんですけれど、見に来ますか?」

二つ返事で、再び後輩くんの家に遊びに行ったのでした。

後輩くんが「パソコンのポルシェ」と言っていたのはMacintoshでした。機種はSE。愛嬌のある小さな姿が可愛いなと思いましたが、画面は9インチしかないので、これでビジネスに使えるのか?と疑問に思いました。

後輩くんがMacを立ち上げると、”Welcome to Macintosh”というメッセージが画面に現れ、音楽が流れました(これは彼がそういうアドイン=cdev=コントロールパネル・デバイスを入れていたからだったのですが…)。

私はまず圧倒されてしまいました。なんだ、これは!

続いて後輩くんはマウスを手に握り、Macintoshの基本的な操作をやってみせました。ウィンドウを開く、フォルダを作る、ゴミ箱に捨てる、操作音をつける、音楽を鳴らす、絵を描く… 私は多分、口をあんぐり開けてそれを観ていたと思います。

そして例によって彼得意のゲームの紹介に入り、SimCityを見せてくれました。Version 1.0でモノクロで英語版でしたけれど、どんなゲームなのかは分かりましたし、今までやったどのゲームよりも面白そうに思えました。「いやぁ、これがやりたくて買ったみたいなところもありまして」と後輩くんは頭を掻きました。

「あ、ビジネスソフトの方に興味があるんでしたよね。これなんですけれど」

とカーソルを持っていた先にあったのは、Microsoft Excelのversion 1.0.6Jでした。アイコンがエックス型ではなくまだ丸型でデススターのような絵でした。(これは次のバージョンの2.2Jからエックス型になっています)

起動すると、9インチの小さなモノクロの画面に白いワークシートが現れました。ワークステーションの画面は黒の背景に白の文字でしたから、白いワークシートに黒で表示される文字の見易さにも衝撃がありました。

Version 1.0ですから今から考えると機能はかなり少なかったですけれど、四則演算、関数はもちろん使えますし、当時私がやっていた売り上げの集計には全く問題がなかったです。まだ複数のワークシートは開けなかったですし、マルチタスクで他のアプリをバックグラウンドで立ち上げることもできませんでしたが、表示されているワークシートからグラフを作ることができ、そのクオリティが私が会社で使っていたワークステーションのLANGRAPH3を遥かに凌駕していました。

Macに搭載されていたフォントの多彩さにも感動しました、会社ではLANGRAPHで作ったグラフを印刷してからOHPシートに転写してプレゼンテーション(まだプロジェクターとかない時代です)をしていたので、遥かに表現力が増すぞとワクワクしました。

これだ!

と思いました。持ち運べるとか片付けられるとかは吹っ飛んでいました。

夏のボーナスでこれを買おうと決め、大枚を叩いてMacintosh Plusを買いました。

外付けの20MBのSCSIハードディスク、初代インクジェットプリンターだったHPのDesk Writerと一緒だったので、70万近くかかったのを覚えています。1990年のことでした。

パソコン通信ことはじめ

「とうとう買いましたね!Macは英語だし日本では雑誌などの情報も少ないのでパソコン通信をしたほうがいいですよ」

後輩くんは、その後しばらくは私のMacの先生になるのですが、いつも教えて貰えるわけではないですし、情報も欲しかったので、勧められるままにモデムを買いました。

初めて買ったモデムは1,200bpsの通信速度のものでした。

今私のいる部屋のWiFiが300Mbpsですから、その25万分の1のスピードですね。

私は当時、パソコン通信については全く知識がなかったので、アマチュア無線みたいなものかなと考えていました。が、プロバイダとの契約が必要とのことで、これまた勧められるままにNifty-Serveに入会しました。

モデムをMacと電話のモジュラー回線との間に繋ぎ、通信ソフトを使ってNifty-Serveにつなぎます。

最初にプッシュ回線で電話番号を発信するピポピパポ…という音がした後、ピー・ガー・ガー・ガーと音がした時には壊れたかと思いましたが、その音が止んだかと思った時に画面に文字が流れてきました。

「ようこそNifty-Serveへ」

そして、コマンド待ちのプロンプトが出て、フラッシュしています。

ビジュアルなインターフェースは当時はありません。

全てテキストベースですので、当時の私からすると通信というよりはプログラミングをしているような気分になりました。

キーボードからコマンドや選択肢を入力しEnterキーを押して次に進む、そうやって情報を取り出したりフォーラムを行き来したりします。

最初は知識としてパソコン通信とはどんなものかを知っていこうくらいの感じでしたけれど、後輩くんが言っていたようにMacは出版されている情報源が少ないため、Mac関係のフォーラムにいくつか入ってゆくと、どこにも出ていないような情報があったり、わからないで困っていることに他の人が丁寧に答えていたり、があって私はグングンとパソコン通信にハマってゆきました。

フォーラムで発言をすると、誰かがコメントと返してくれる。夜の時間帯にアクセスするとリアルタイムでコメントがついて、画面に文字が流れてゆく。もちろんその時に読みきれなくても、情報はそこにずっとあるのでログインすればいつでも読みにいける。

素晴らしいメディアだと思っていました。まだ画像や動画のやり取りもファイルを添付することもできませんでしたが、どこにも書かれていない生の情報をやり取りしている感じが楽しかったのだと思います。

チャット部屋もよく入りました。

どんどん文字が流れていって、後に残らないので、ついてゆくのが大変でしたので、自然にタイピングのスピードが速くなってゆきました。

今でこそ私は手書きよりもキーボードの方が早く書ける人なのですが、そうなれたのもパソコン通信のおかげだと思っています。

ノート・パソコンの時代へ

そして1991年10月、素晴らしいニュースが入ってきました。

Macintoshのノート型が発売される、しかも3機種あってローエンドは日本のソニーが生産する、というものだったと記憶しています。

PC-98noteを買って仕事をしている同期や後輩を見て、やはり可搬性が羨ましい買った私は、日本で出たら買うと即決断。しかし資金が乏しかったので実際に購入できたのは1992年の6月でした。

PowerBook 100。ローエンドでしたが、私が最初に手にしたモバイル・コンピュータです。

青っぽいSTNの液晶で、画面はVGAに足りない640x400pixel。決して快適とは言えない環境でしたけれど、持ち運べるということで私にとっては大きな意義がありました。

携帯電話が普及機を迎え、NTTがdocomoからmova端末を販売していた頃です。当時営業で出張が多かった私は、移動中の特急電車の中で売り上げの集計をしたり、日報のレポートを書き上げたりしていました。

まだ車両内での通話で何か言われることすらなかったですが、近くの席に座った乗客からは奇異の目(007みたいな感じ?)で見られていたと思います。

PowerBook 100はモデムを内蔵してなかったですし、まだ会社にはeMailもなかったので、モバイルパソコンで通信をすることはまだなく、会社のデスクや引き出し、或いは書斎が持ち運びができるようになったくらいの感覚で、パソコン開きながら携帯電話で通話して仕事をしているスタイルになっていました。

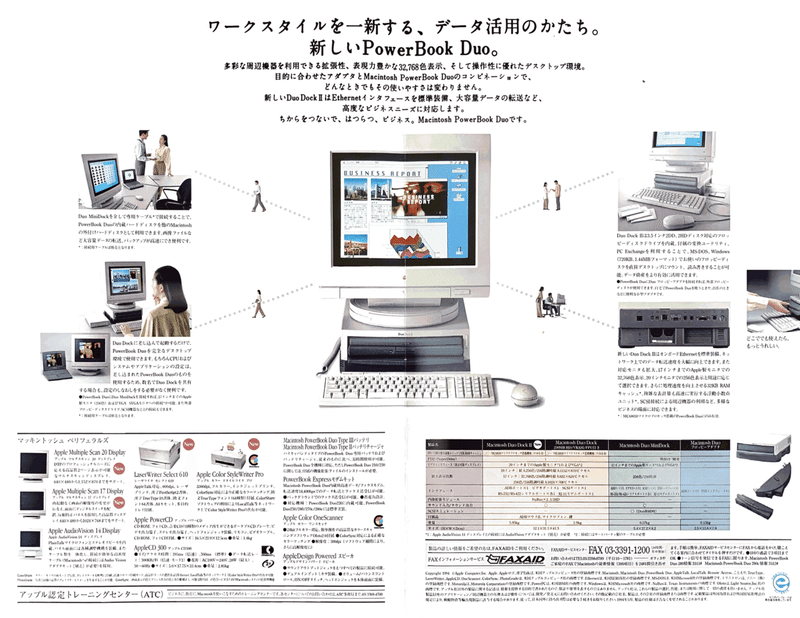

その年の暮れに、PowerBookにFAXモデムを内蔵した機種が出ました。PowerBook Duoという機種で、ドッキングステーションに格納するとデスクトップになるという合体メカのようなマシンでした。

まだPowerBook 100を買って1年も経っていませんでしたが、エントリー機のDuo230を買い、その翌年にはDuo250という機種にグレードアップしました。250は230とCPUは同じでしたが、ディスプレーがTFTモノクロ液晶でした。

このTFTモノクロ液晶が実に美しく画面を表示してくれ、液晶画面に直射日光が当たっても文字がちゃんと見える状態だったので、以来気に入って、かなり長い間使い続けたのを覚えています。このディスプレーは未だに最高のものだと思っています。

さて、ノート・パソコンにFAXモデムがついたことで、私のモバイル・コンピューティングは別次元のものに変わってゆきました。

もはや移動できる書斎にとどまらず通信手段に代わっていったのでした。具体的には、作成したレポートや見積もりをそのまま相手先のファックスに出力をしたり、パソコン通信で情報を集めてみたり、パソ通仲間に質問をしたりということが移動中にできるようになってきたのです。

この頃、パソコン通信のフォーラムの仲間の間では、「ふぁ(FA=Field Access)」するという隠語でこのことを語り合っていました。

まだ携帯電話とモデムを繋ぐことはカプラーがないとできなかったので、公衆電話のモジュラージャックにノート・パソコンを繋いでFAXを送ったり、パソコン通信のフォーラムのログをダウンロードしたりしていました。

常時接続すると電話代や通信量がとんでも無いことになるので、バッチ処理です。パソコン通信も、ログをダウンロードしてから個別の発言に切ってくれるログ・カッターやそれを整理して読みやすくしてくれるログ・ブラウザを使って、かなり快適にそして頻繁に行うことができました。

モバイル・コンピューティングで使うソフトも、表計算やワープロだけでなく、いろいろなものを使うようになりました。簡単な図を描くためのドロー系のソフトウェア、顧客のデータベースと訪問スケジュールを連携できるPIM(Personal Informantion Manager)と呼ばれるカテゴリのソフトウェアなどがそれです。

ノート・パソコンのスマートな使い方、ビジネスで本当に使い物になるソフトウェアなどの情報はパソコン通信仲間から得ることがほとんどでした。この時期の私はComputer Wizardと仕事仲間から揶揄されていました。側から見るとコンピュータ・オタク以外の何者でもなかったですが、仕事が早くてアウトプットのクオリティが高いので羨望の眼差しで見られていたようです。

まだWindows95が発売する前、ルクルート社のType!という雑誌の取材を受けた時のものが下の写真です。「達人」とは気恥ずかしいですね。

(顔とか恥ずかしすぎるんでモザイクかけてます ^_^;)

振り返って思うこと

1995年の11月に日本語版Windows95が発売になって以降、パソコンは一部のオタクが使うものからビジネスパーソン全てが使うものとなり、コンピュータ・リテラシーとネットとの接続は万人に必須のものになってゆきます。

レポート用紙に手書きのレポートを社内通信の便箋で送っていたものはeMailに代わり、手帳に書き込んでいたスケジュールや連絡先はデータベースに代わっています。データのやり取り一つとっても、フロッピーディスクで渡していたものがCD-ROMになり、DVDになり、メモリースティックになり、今はクラウドの共有ドライブです。

情報量は爆発的に増え、プラットフォームやインターフェースは頻繁にアップデートされ絶えず変化し進化しています。それらをどれだけ知っていてどれだけ使いこなせるかによって個人やグループの生産性は大きく変わってきます。

変化のスピードについてゆくのが大変な人も少なくないでしょう。

モバイル・コンピューティングの黎明期の話を書かせていただきましたけれど、こうして振り返って見ると、まだ変化の量も小さくスピードもそこそこの時代に、モバイルでできることは何かを仲間と一緒に積極的に探究することができた私は恵まれていたなと思います。

当時苦労し工夫してやっていたことが、今は簡単に指先一つでできるようになっていますけれど、苦労と工夫をしていた頃があったからこそ、最新技術を使いこなすことに難しさや苦しさを感じることはありません。

また、ネットワークにおけるコミュニケーションのマナー(昔はネチケットと呼んでいました)や、プログラミングにおけるロジックの理解、タイピングの速さやショートカットの使いこなしなどは日々の仕事をする上で圧倒的なアドバンテージになってきました。

さてさて、翻って2021年の今。

私たちはスマートフォンを手に、常時インターネットに接続し情報の海を泳いでいるような毎日になっています。やがては「パソコン」すら死語になるかもしれませんし、AIやARを使った画期的なものがこれからどんどん出てくるでしょう。

これまでの変化などまだ序の口でもっと大きな変化がやってくるのではないかとも思います。いや、まだ気づいていないだけで、もうすでに起きているかもしれません。

そんな中で、黎明期の頃に持っていた探究の心を持ち続けてゆこうと思います。

新しい技術が作り出す未来に感動と興奮を見出すことができれば、世の中はもっともっと楽しいものになるのですから。

最後まで読んでくださってありがとうございました ( ´ ▽ ` )/ コメント欄への感想、リクエスト、シェアによるサポートは大歓迎です。デザインの相談を希望される場合も遠慮なくお知らせくださいね!