手で掴む、肩甲骨でも掴む

これまでも何度か書いてきたことを今再び書いていく。

これまでほとんど反響はないのだが、自分では重要なことだと思っている。

役に立つ人がいたならうれしい。

鉄棒などにぶら下がり、

グッと手を握ると、

肩甲骨にもグッと力が入る。

われわれは物という他者を掴むと同時に、

体という自己を掴んでいる。

掴むことによって、

物という他者への認識を育て、

同時に体という自己への認識を育てている。

物という他者への認識は、

即ち、自己への認識に他ならない。

武術家であったり、職人であったり、芸術家であったり、

特定の道具を真にモノにする努力をする者が、

透徹した認識力を育てるのは、

一つにはこういう事情がある。

整体においても同様で、

相手の体をとらえる行為がそのまま、

自分の体をとらえる行為に重なることで、

自他の垣根を超えられるようになる。

私自身は、

時々その入り口を感じる程度だが、

そうした診方が本来の治療であると確信している。

そしてそれは人間が磨くべき知性と思っている。

現代は道具のない時代だ。

パソコンやスマホは道具ではあるが、

前述したような自他の認識を高める力はない。

便利だが本質力のない道具の価値が高まり、

不便だが本質力になる道具が廃れたのが現代社会だ。

この流れがいつ止むのかは分からない。

人類史において道具の使用は、

人間に別格の認識力を育てたと私は考えている。

その歴史が今まさに終わろうとしている。

人間の認識力は、もう落ちていく一方であろう。

道具を使う動物は人間だけではない。

チンパンジーはアリ塚に小枝を挿し入れてアリを釣る。

ラッコは石で貝を割る。

こうした行為を観察して、

人間と同様の「道具の使い手」と思うのは早計だ。

早計というよりセンスが感じられない。

センスが感じられないが、学問の世界では標準的な感性らしい。

人間以外の動物は、

道具によって認識力が高まるわけではない。

人間の人間らしさ、人間特有の知性、

それは一つには道具によって高められた認識力と言える。

われわれ人類よりも体格に優れていたネアンデルタール人。

石を叩いて尖らせた程度のハンドアックスを手に持ち、

体重300キロのウマに立ち向かう。

叩き込んだその一撃は凄まじく、

ハンドアックスは頚椎に突き刺さる。

そのまま遺っている化石がある。

いくらわれわれより体格がよかったとはいえプロレスラーくらいの体格だ。

体重300キロとかではない。

現代に蘇っても異形の体格ではないのだ。

ネアンデルタール人がいかに道具に習熟していたかが分かるというものだ。

チンパンジーはわれわれよりもずっと小さいが、

その握力は300キロとも言われる。

昔「チンパンジーVS人間」という懸賞金つきのショーがあったらしいが、勝てた人間はいなかったらしい。

知性あるチンパンジー、戦闘能力に優れるチンパンジーだが、

「道具使い」としては人間にはまるで及ばない。

認識力の高まりを感じさせるような「道具の使い手」ではない。

ネアンデルタール人は槍も使っていたらしいが、

投げることは出来なかったとされている。

肩関節の可動範囲が狭くて投げられなかったという推測だ。

至近距離でしか槍が使えなかったネアンデルタール人と、

投げを覚えて戦闘範囲を広げたわれわれ人類。

一見するとわれわれの方が優れているようにも思えるが、そうとも言えない。

ハンドアックスをウマの頚椎に打ち込める技術力があるのだ。

至近距離での「槍使い」もわれわれ人類を遥かに凌ぐものだったかもしれない。

やり投げで幻の世界記録を出した溝口和洋という男がいた。「男がいた」と表現したくなる傑物だ。

溝口は大柄な外国勢のやり投げを見て、技術力で勝てると考えた。

「やり投げは重さ800グラムの物体を遠くに飛ばす競技である」そう認識を改めた。

試合前にはやりが重く感じられるように工夫した。

軽く感じる時はタオルを振って感覚の修正をしてからやりを手にした。

あらゆる競技でそうだと思うが、

最後は認識レベルでの挑戦となる。

才能ある人間は最初から正しい認識を持っていたりするが、それとてもいつかは通用しなくなる。才能が枯れて途方に暮れる人もいる。

才能のない人間は、はじめの一歩から認識の挑戦を強いられる。苦労は多いが認識力と思考力が育つ。一流に至らなかった人間の方が競技を正確に語ることがあるのは、そうした事情であろう。

人類がどのようにしてやりを投げることを覚えたのか。

単純に思考力の機序としては

「遠くにいる獲物を捕らえるにはやりを投げればよい」となるが、

ことはそう単純ではない。

鉄砲を持つ現代人の思考習慣とは違うのだ。

「やりを飛ばせない」という身体感覚があるのだ。

投げた者がいない時代に投げることを想定する困難さをわれわれは想像できない。

今はひとまず謎のままにしておく。

やりを投げるには、

やりを投げる前に、

自分の体を投げなくてはならない。

ヤン・ゼレズニーの動画が分かりやすい。

やりを投げる前に、

体を左に投げ、

それと対になる動作として、右手がやりを投げている。

言葉にするとややこしいが、

物を投げる動作の基本的な型といえる。

おそらく人類がやり投げを発見した時の投げ方は、こうだったと思う。

腕の遠位では手によってやりが握られ、

近位では肩甲骨によって体が握られる。

両者は別の部位でありながら、

認識を同期させることで運動を成立させる。

認識の同期は情報量の削減という、

処理能力上のメリットもある。

デジタル技術の中では、

いかにして情報を削減させるかが画策されるが、

人間の中でも同じようなことが起こっている。

ところで溝口和洋の投げ方は独創的だ。

壁に激突するように急ブレーキを掛け、

その勢いをやりに込める、という投げ方だ。

溝口はこの投げ方を磨きに磨いた。

さて、やり投げを覚えた人類は、

やがて投擲器を発明する。

やりの根元にフック付きの棒を引っ掛けて、

腕の延長のように扱い、

より大きな弧を描きながらやりを飛ばす。

投擲器という道具の中に、

身体の感覚が入り込む。

やりという物体の重さを、

投擲器という物体を経由して感覚し、

必要な力を投擲器という物体を経由して送り続ける。

この投擲器という存在は、

われわれの先祖に、

極めて具体的な身体感覚と優れた認識力、

そして思考力があったことを教えてくれる。

こうした道具はすぐに使いこなせたのだろうか?

おそらくそうではないと思う。

運動技術的にはもちろん、

投擲器のサイズ、フックの角度、試行錯誤の連続だったと思われる。

その習得への情熱はどこから来たのだろうか?

それは結局、知的興奮というものではないだろうか?

くどいようだが、道具というのは、その機能性に頼れば上手く行くわけではない。

機能性まかせで何とかなるのは現代の道具だけであり、

われわれはいつの頃からか、そういう物を道具と思うようになった。

道具というのは本来いかに認識するかが問われるものであり、

それはつまるところ自己認識にもつながるのだ。

道具によって人間は知的興奮の扉を開き、

その知性を大きく開花させたものと思う。

そして現代、

真の意味で認識を高める道具が社会から消え続けている。

逆に認識が高まるようで高まらないスマホというものによって、

人間の認識力は著しく低下していると思うのだ。

また最初の話に戻る。

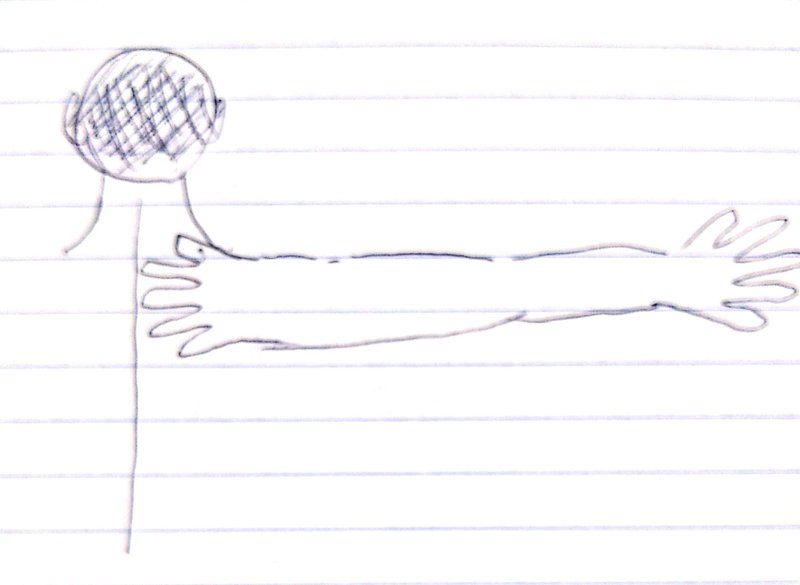

絵が下手なので分かりにくいが、

上肢の遠位にある手と、

近位にある肩甲骨が、

同一の仕事をしていることを表している。

肩甲骨と手の対応としては、

親指、人差し指が頚椎6番〜胸椎1番に相当し、

小指は胸椎7,8番に相当する。

もっと広くとる考え方もあるが、ほとんどの人の連動性は、

頚椎6番から胸椎8番の範囲におさまる。

手のひら側の張りは、

肩甲下筋の張りと連動する。

肩甲下筋の流れがいいと、

肩甲骨がふっくらとしてくる。

そのふっくら感は、

手のひらのふっくら感と一致する。

一致しない場合、

その阻害要素がその人の不調の原因となることが多い。

頚椎6番〜胸椎1番が硬直すると、

親指や人差し指が痺れることがある。

神経がそこから出ているからであるが、

単純な運動の連帯性がそこにあるからでもある。

鉄棒にぶら下がって、

母指対向させない状態だと、

肩甲骨の緊張を感じる。

母指対向させてしっかり握ると、

鎖骨や胸周りの緊張が発生する。

母指の使い方によっては、

鎖骨と大胸筋と連動するのだ。

鎖骨周りが硬直してくると、

のどが詰まりやすくなり、

母指の力も弱くなる。

母指〜鎖骨のラインを動かしていく必要がある。

勘のいい人なら、この説明で分かると思う。

つらつらと書いてきたが、手と体の関係に実感が出てきただろうか?

健全な体とは動く動かないだけでなく、

正しく認識されているかが大切です。

動作と認識は表裏を成すものであり、

どちらか一方だけ発達しても、

健全とは言えないものなのです。

また、間違った認識を修正し続けることで、

人間らしい知性が養われるのです。

◎参考文献◎

上原善広『一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?