飛行機の本#15紫電改のタカ6(ちばてつや)

8月15日、75年目の終戦記念日だ。だから、「紫電改のタカ」と私の物語。

「紫電改のタカ」は昭和43年発刊のマンガコミックである。ちばてつやさんは昭和14年生まれで、今年(2020年)81歳になる。日本漫画家協会理事長をつとめ、紫綬褒章を受賞した日本漫画界の重鎮である。代表作は「明日のジョー」。この「紫電改のタカ」を執筆していた当時は20代前半だった。

コミックのカバーに著者近影が載っていた。若いなあ。

私が「紫電改のタカ」を読んだのは中学生の頃。すでに漫画は卒業してエンジン付き模型飛行機にどっぷりはまっていたが、「紫電改」を扱った漫画というのでこのコミックを手に入れた。小学生の頃は「ゼロ戦」ブームで、飛行機や戦闘機の代名詞が「ゼロ戦」。「ゼロ戦」の漫画もたくさんあった。敵の飛行機をやっつけるというステレオタイプのものばかり。だから・・・ひねくれていた私は「ゼロ戦」は好きでなかったし、ちょっとツウ好みの「紫電改」が好きだった。それで、この漫画を読んでみる気になったのだ。

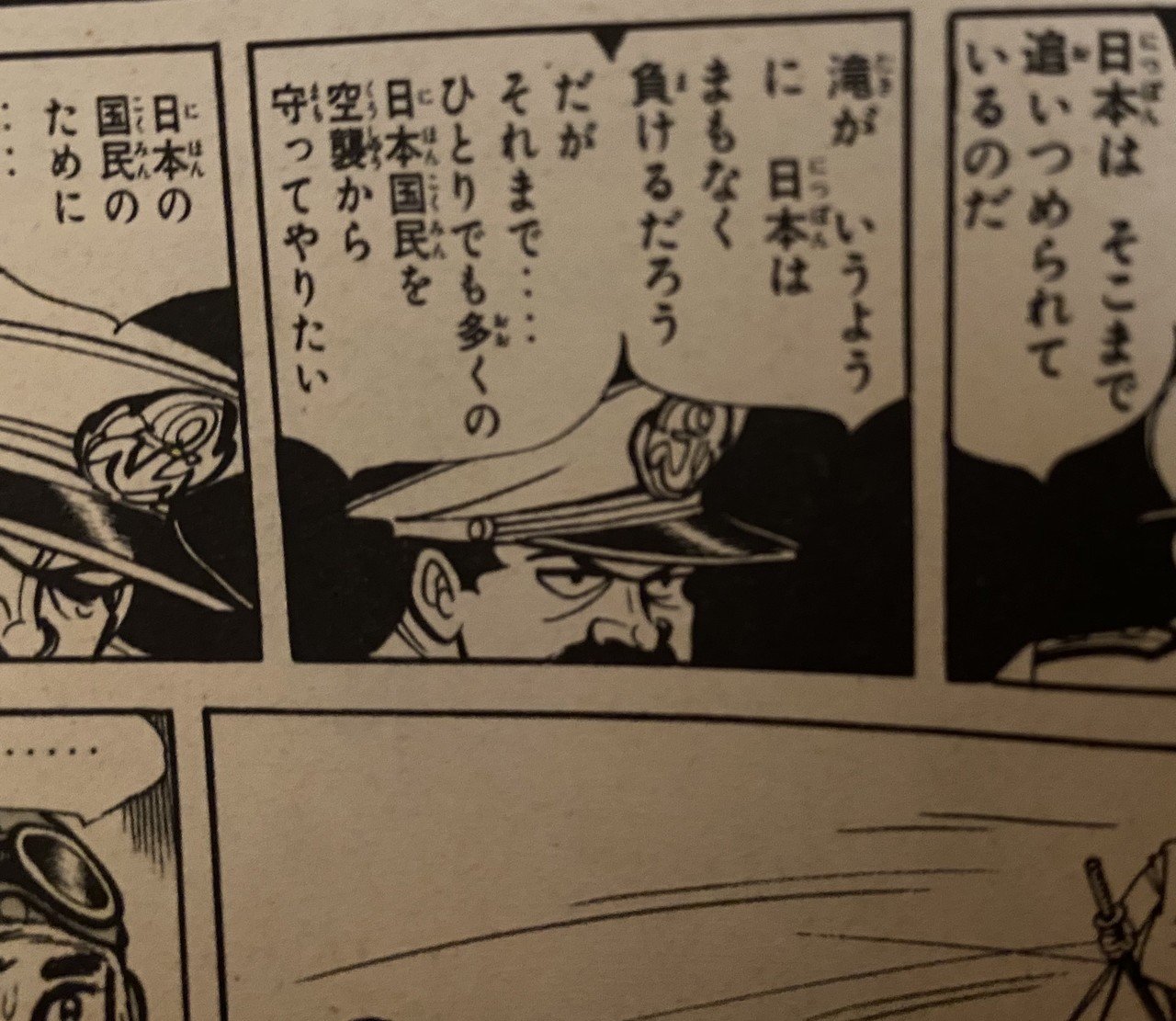

当時の漫画の常でやはりステレオタイプで敵をやっつける話が続く。それはそれで面白く読んだのだが、引っかかったのが最後の場面であった。主人公の滝上飛曹が特攻を命じられる。「戦争の負けはわかっているのに無意味だ」と上官に食ってかかる。しかし、負けはわかっているが、空襲を食い止めるには出撃するしかないと上官は説得する。

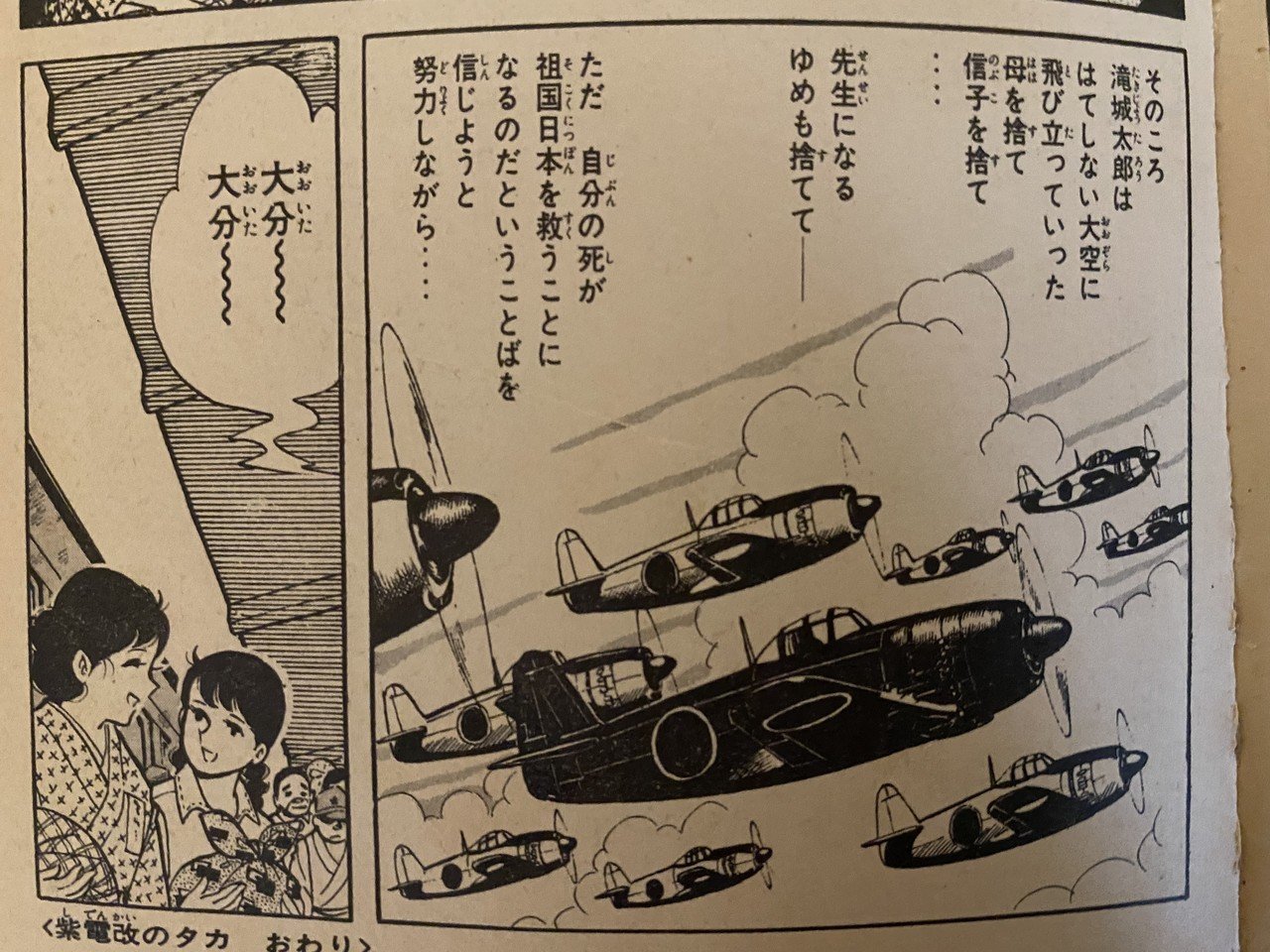

滝上飛曹は、「先生になるゆめ」を捨てて、出撃する。折しも、幼馴染の信子と母親が差し入れをもって基地へ向かっている。という場面で「完」になるのだ。

私の父親は、海軍少年兵で特攻最前線の九州鹿屋基地に勤務した経験があり、幼い頃いっしょに風呂に入るとその当時の話を聞かされていた。私の父は整備兵であったため毎日のように「帽フレ」で見送っていたのだ。「帽フレ」というのは、出撃する飛行機に対して自分の被っている整備帽を手に持って振り見送れという命令のことである。出撃するパイロットの多くは、自分と同じ10代後半の少年兵。同じく海軍少年兵に応募した身で、自分は整備畑であったため見送る側になっていた。戦後も長くその風景から自分を解き放つことができなかったのだと思う。なぜ特攻なんて残酷なことを考えたんだろうと話を聴きながら幼い私は思っていた。

そのような原風景をもちながらこの「紫電改のタカ」を読んだのだ。当時、25〜6歳だったちばてつやさんの漫画は、前半は他の戦記漫画同様でストーリーもわかりやすい単調なものではある。しかし、後半から雰囲気が変わってくる。特に最後の場面に私はやられた。中学生ながら私は「きけわだつみのこえ」や特攻に書かれた本を何冊も読んでいた。父親の関心事でそのような本がたくさんあったのだ。だから、若者がなぜ戦地に行かねばならないのか、自らの死を代償とする特攻をしなければならないのかと強い不合理感をもっていたのだ。国のために死ぬという遺書が中学生の私にはわからなかった。そのことを誰かに聞いてみることもできない言葉の重さも感じていた。どうやって自分を納得させたのだろう。どんな気持ちで出撃したんだろう。それがそのまま漫画の最後の場面につながる。国のためになんか死ぬ覚悟なんてできない。愛する人のため、家族のためである。決して勝利につながることはないと分かっていても、敵から攻撃(爆撃)を少しでも防ぐために命を投げ出したのだろう。そんな思いにいたらせてくれたのがこの本だった。もう一度、きけわだつみのこえを読み直すと、言葉の裏に潜む彼らの思いをひろうことができるようになった。

私は、24歳の時に紆余曲折を経て小学校の教員になった。採用試験の面接で、おきまりの質問、「なんで教員を目指したのですか」に「『紫電改のタカ』を読んだからです」とおおまじめに答えた。面接官がわかったかどうかは知らないが、小学校教員になれた。

終戦の日、この最後の場面をもう一度しっかりと胸にきざんでおきたい。戦争反対を声だかに訴えるのは簡単だ。しかし、一人一人が強い思いを心に刻むことの方が重要な気がする。なぜ、戦争が起きたのか、戦争への流れをくい止められなかったのか、なぜ早期に集結できなかったのか。大局を知ることも大人の責任だ。最終的に戦争終結の道を切り開いたのが鈴木貫太郎首相(元海軍大将)であり、彼を支えた米内光政海軍大臣だったことに刮目するべきだ。

「紫電改のタカ」はちばてつやさんの若い頃の作品である。有名になった「明日のジョー」と共通する部分が多くある。ちょっと影のある主人公。ストイックに自分を痛めつけるように鍛え、敵と戦っていく。同じような道を歩むライバル。登場人物の顔つきも似ているし、物語の展開も似ている。「あしたのジョー」の原点ともみてとれる。「紫電改のタカ」では、前半の敵をやっつけるというストーリーから後半はあきらかに変化していく。ちばてつやさんは大陸からの引き上げ時の悲惨さを訴えている。亡くなった赤塚不二夫さんもそうだった。そのような戦争体験がこの「紫電改のタカ」の後半の暗い展開に反映しているのだと思う。

出ててくる飛行機は「紫電改」。太平洋戦争の末期になって、ようやくアメリカの2000馬力級と対抗できる戦闘機として登場した。

川西航空機 紫電改

第二次世界大戦期末期の大日本帝国海軍戦闘機。川西航空機(現新明和工業)によって設計開発された。川西航空機は、水上飛行機(水面から飛び立つ)を得意としており、この紫電改ももともとは水上飛行機「強風」として開発された。「強風」を陸上機として改良され「紫電」になり、さらに改良されて「紫電改」となった。零戦に比べて数段上の性能をもっていたが、登場したのが1944年12月。四国松山基地に選りすぐりのパイロットを集め、紫電改で特別編成した343空(第三四三海軍航空隊)ができた。めざましい活躍をしたが、時すでに遅しで敗戦となった。

実は・・・という話がある。

この343空で最も活躍した伝説的なパイロットがいる。杉田庄一である。杉田庄一には「紫電改のタカ」の主人公と重なるエピソードが多分にある。ちばてつやさんに確かめてみたわけではないが・・・。

杉田庄一は、私が住む上越市の浦川原区小蒲生田の出身である。15歳で舞鶴海兵団に志願兵で入隊した(前述、私の父も浦川原の整備工場から2年後に同じく舞鶴海兵団に志願兵入隊している)。当初は水兵だったが内部試験を経て飛行兵になり、予科練丙種第3期練習生として飛行訓練を受ける。

その後、ラバウル基地での戦いでデビュー。実戦での訓練中にB-17と遭遇し、本来回避すべきところを体当たりで撃墜する。その時に方向舵を失っていながら着陸し、当初から技能の高さを示した。その腕を見込まれ、連合艦隊司令長官山本五十六が前線視察に出た時の護衛戦闘機6機の一人に選出される。しかし、米軍の暗号解読によって山本五十六の乗った一式陸上攻撃機が撃墜されてしまう(海軍乙事件)。その責任を負わされるように毎日、最前線に立たされるが敵機を落としまくり生き延び、ソロモン戦域最多撃墜保持者として表彰される。他の5名のうち4名は戦死、1名は戦傷で帰還。自身も撃たれて炎上した飛行機から、からくも脱出したことがあり、火傷をおって癒着した指を切開してまた搭乗をつづけたという。死地を求めていたようだ。

司令に対してもへつらうことなく部下をかばったり、自分と編隊を組むことで部下に生き延びる方法を伝えたりというエピソードもある。神風特攻隊に志願するが、お前の代わりはないといわれ出撃させてもらえず若い隊員の訓練にあたることになる。そして、敗戦間近昭和20年に343空の区隊長として呼び寄せられ紫電改を与えられる。毎日のように敵戦闘機を落とし続けたが4月15日、緊急出撃命令で飛び立とうとしたところを後ろから撃墜され命をおとした。このときの年齢は20歳9ヶ月である。

単独撃墜70機、共同撃墜40機という。日本のパイロットで短期間(約2年間)でこれだけの戦果をあげ、しかも部下を指導しながらの共同撃墜を重ねていることは異例中の異例である。日本人では最多撃墜数をもつ。柳田邦男「零戦燃ゆ」の主人公モデルとなり、映画にもなった。映画の中の主人公の名前は「浜田庄一」で堤大二郎が演じた。また、高木肇は「六機の護衛戦闘機」で杉田庄一をとりあげている。いろいろな本にエピソードが書かれてはいるが、敗戦間近の短期間での活躍であり詳しい資料はほとんど残っていない。本人の遺骸も撃墜された翌日、ロケット弾によってあとかたなく吹き飛ばされてしまった。

実は今年、私は「杉田庄一の実績を伝承する会」の顧問を引き受けた。

戦後75年、戦争のない日本は世界でもきわめて稀な国だ。もっと世界にそのことを発信してもいいと思う。

「きけわだつみのこえ」

日本戦没学生記念会

岩波書店 1982

「零式戦闘機」 1977

「零戦燃ゆ 飛翔篇」 1984

「零戦燃ゆ 熱闘篇」 1985

「零戦燃ゆ 渾身篇」 1990

柳田邦夫

文藝春秋

------

映画「零戦燃ゆ」

東宝 1984**

------

「六機の護衛戦闘機」

高木肇

光人社 昭和48年 **

------

紫電改のタカ

ちばてつや

少年マガジン 昭和38年〜40年**

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?