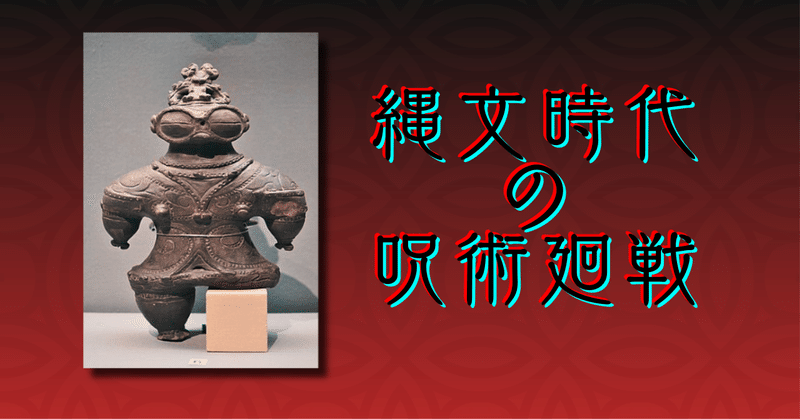

縄文時代の呪術廻戦

おそらく、このエキゾチックな土偶を見たことがある方もいるかもしれません。

『遮光器土偶』と呼ばれるものです。

これは1886年(明治19年)に青森県の亀ヶ岡遺跡で出土したもの

遮光器土偶には、いくつかの都市伝説的な話があります。

例えば、宇宙人の作品ではないかというものや、出土場所から考えて北極圏の先住民であるエスキモーの当時のサングラス(光を遮るためのもの)を模したものではないかというものなど、様々な説が存在します。

中にはNASAの宇宙服のデザインのモデルになったという話もあります。

これらの話の真偽ははっきりしませんが、確かなのは、今でも多くの人々を魅了し続けている土偶であるということです。そして、この土偶には非常に興味深い特徴があります。

それは、出土する土偶の多くが片足が欠けているということです。

また、ほとんどの場合、女性の形をしています。これは偶然ではなく、意図的に破損されていることがわかっています。

では、なぜでしょうか?

それは、安産を祈る呪術の一環として使われたためだとされています。

出産時、妊婦は苦しみの中で悲鳴を上げます。その悲鳴を外で聞いているのは夫です。その時代においては、家族全員が出産の現場を把握していた可能性も考えられます。

竪穴式住居での出産だったかは分かりませんが、夫にとってははっきりと聞こえたことでしょう。そして、出産は命をかけたものです。夫は不安でいっぱいだったでしょう。

そこで土偶が登場します。

「私の妻の出産の苦しみの代わりになれ!がんばれ!」

と言いながら、土偶の片足をバキッと折るのです。こうして、安産を祈るために土偶が使われたとされています。

このようなことが分かるのは、文化人類学という学問のおかげです。現在でも、アフリカや南米などの辺境には、原始時代と同じような生活をしている人々が存在しています。彼らを研究することによって、出産の際に儀式が行われていることがわかっています。

現代の私たちも、安産祈願などの儀式を神社で行ったり、お守りを購入したりすることがありますね。今も昔も、人間の行動はあまり変わらないのかもしれません。

そして、縄文時代から呪術は使われていたこともまた興味深いです。

ちなみに、オーディションや舞台発表前の人に対して、英語で「頑張ってね」と言う際によく使われる表現に “Break a leg.” があります。

直訳すると「脚を折る」という意味です。

これは偶然でしょうか?完全にまじないの言葉と言えるでしょうね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?