3週間で3500人のこどもたちとリモート学童を実践してわかった、今こどもたちにいちばんたいせつなこと

アフロマンこと、NPO法人Chance For Allの中山です。これはわたしたちの学童が緊急事態宣言を受けてリモート学童を実施した記録と、そこからわかったこどもたちの現状。今、こどもたちにとってどういうことがいちばん必要なのかを綴ったnoteです。わたしたち自身もまだまだ模索中ですが、みんなで情報を共有してこの危機を乗り越えられればと思い公開します。

緊急事態宣言!

わたしたちの学童保育CFAKidsは、東京都の足立区と墨田区で9箇所の居場所を運営、毎日300人ほどのこどもたちが通ってくれています。2020年3月の一斉休校から連日、朝7:30からの運営を続けていたCFAKidsですが、4月に入っていよいよ緊急事態宣言発令の可能性が高まっていました。緊急事態宣言が発令された場合、公立の学童保育は閉室となるとの情報もあり、CFAとしてどうするのかを決めなくてはなりません。

こどもたちや日々一生懸命働いているお母さん、お父さんのために台風でもインフルエンザが流行してもなんとか開室してきたCFAKids。設立以来初めての「学童が開けない」という事態を前にして、ああでもない、こうでもないと連日議論を交わしていましたが、こどもたちのための居場所づくりと感染拡大の防止という正解のない二択になかなか方針が定まりませんでした。

リモート学童を開こう!

そんな中、3月の一斉休校以来、在宅ワークなどができていて学童をお休みしている保護者の方々からたくさんの相談が届きます。

"学校が休みになって以来、ぜんぜん勉強せず毎日こどもを怒っている"

"生活のリズムが乱れて昼まで寝ている"

"親子ともにイライラして言い争いが増えた"

普段は親子関係が良好な家庭でも長引く休校や友達と遊べないストレスなどで困りごとがあちこちで生まれてきていました。

このまま全校舎閉室した場合にこどもたちは大丈夫だろうか?こどもがこどもでいられる時間や空間は確保できるだろうか?新しいことに触れたり、興味を持ったり、なにかに挑戦して失敗したりする機会はあるだろうか?思いっきりあそべているだろうか・・・?緊急事態という前代未聞の事態を前に不安が高まっていきました。

CFAにはあそびこそさいこうのまなび!という言葉があります。文字通り、こどもたちはあそびからたくさんのことを学ぶという意味です。誰かと比べた評価なんてされずに異年齢の集団の中で思うままに挑戦し、たくさんの経験とたくさんの失敗を楽しむ。放課後とはそんな時間です。一斉休校によって「学校(学びの場)」「放課後(遊びの場)」「家庭(生活の場)」という「3つの場」で生きてきたこどもたちから学びの場と遊びの場が失われているのでは?という危機感から、学童が運営できなくても「こどもたちの遊びと学びの場」を確保しよう!とリモート学童計画が始まりました。

準備とリモートへの心構え

とはいえ普段は学童保育を運営しているわたしたち。新たな機材を買うお金もなければ知識も経験もありません。幸い、Zoom社のマナトメプログラムで4月中は無償でアカウントを付与してもらうことが決まりました。PCやディスプレイはそれぞれのモノを持ち寄ってやるとして。ほとんどの職員はZoomで配信などやったこともありません。そこで、緊急事態宣言から一日だけお休みをいただいて全職員でZoomを練習する日を作りました。ひたすらZoomの機能をいじり倒し、その日の解散前に職員に伝えたのは以下のメッセージです。

CFAの考える学童保育とは、単なるこどもの預かり場所ではなくこどもたちが成長していく居場所。現実にこどもを預かることができなくて価値がなくなるなら、それは今までわたしたちがやってきたことが嘘になるということ。

学童が開けないからリモートをやるのではなく、どんな環境だって人は成長するし、人の成長は応援できる。場所が校舎からリモートに移っただけだと考えなければリモートへの移行は失敗するという決意で臨みました。

4月10日、アフロマン登場!

そしていよいよ4/10のリモート学童初日…ド●キホーテで購入した衣装を身にまといスタートしました。「遊びと学びの場」というコンセプトで設計したリモート学童は平日毎日11:00-15:00です。

リモート学童のスケジュール

11:00-12:00 それぞれの職員が交代で実施する全体プログラム

==校舎のルーム(URL)に分かれる==

12:00-13:00 昼食

13:00-14:00 あそびの時間(こどもたちが提案したゲームをやってみたり、上級生はブレイクアウトルームでこどもだけでおしゃべりしたり)

14:00-15:00 集中の時間(学校の宿題に取り組んだり、工作や自分の課題に取り組んだり。)

全体プログラムは日替わりで、CFAの歌を作ってくれたお笑い芸人の竹森さんや探求で有名なモリソン、フィリピンやタイのこどもたちとの交流などゲストも盛りだくさん。毎日早朝から深夜まで企画を練ってリハーサルして…これはなかなか大変でしたが毎日200人近くのこどもたちが参加してくれて、そのたくさんの笑顔に支えられました。

プログラム例

・おうちDE工作 ・チャレンジクッキング ・ 新型コロナについてまなぼう! ・ともだちってなあに? ・リモート世界不思議発見 ・ものがたりをつくろう! ・セカイの色イロ ・うたで心をつなごう! ・ちがいをたのしもう! ・色にまつわるものがたり ・まみこのじっけんしつ

あそびの時間は各校舎に分かれるので、毎日どんなことをやったのか、おもしろかった遊びなどをチャットで共有。リモートしりとりやリモート誕生日会などの王道から、リモート色鬼、わたしの大切なものなーんだ?(家の中で大切なものをあてて紹介)などリモートならではの遊びもあり、なんとこの3週間で100以上のリモート遊びが生み出されていました。こどもってすごい…!

上級生は自分たちだけでブレイクアウトルームにこもって久しぶりのおしゃべりに興じていました。話しても話しても話し尽きないのが友達!

集中の時間は、ミュートでお互いが集中している姿を見ながら取りくむという場を用意しました。こどもたちも予想以上に真剣に取り組んでいて、たくさんの保護者から「休校期間になって初めて勉強しました!」「怒らないで終わった一日なんて初めてです!」という報告の連絡帳が届きました。仲間が頑張ってるからこそ自分も頑張れる。それってこどもも大人も一緒です。

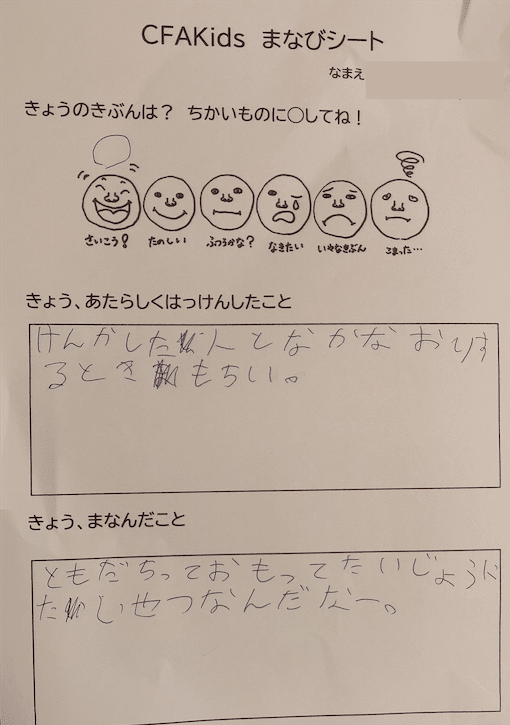

まなびシート

今回のリモート学童における考え方はどんな環境だって人は成長するし、人の成長は応援できる。ということ。そこで家の中でのまなびを可視化するために「まなびシート」を作りました。毎日100枚以上のまなびシートが送られてきて、一人ずつ全員に返事を書くのは職員も非常に苦労したところですが、このシートによってこどもたちが毎日の生活の中で発見したことや学んだことを意識するだけでなく、離れていてもつながっているという感覚を持てたのではないでしょうか。

チャットが荒れる

機材トラブルやWIFIトラブルなどに見舞われながらも順調にスタートしたリモート学童。こどもたちはどんどんPCやタブレット、スマホの取り扱いに慣れてきてチャットなどを自在に扱えるようになってきます。そこで起きたのがチャットが荒れる事件です。プログラムをしているときや雑談中などにかまって欲しさやいたずら心から

「死ね」「ばーか」「うんち」「じゃんふぇsbfんわげんgs」

などなどの暴言や意味不明のチャットを送ってくるようになったのです。一年生の保護者からは「上級生ならではなのでしょうが、少し気になっています…」なんて連絡帳も送られてきます。そこでわたしたちが打ち出した対策は…

なにもしない

なぜか?そもそも小学校も3年生くらいになると学校の先生やお父さんお母さんのいないところではこどもたちは普通に「死ね」「◯◯(学校の先生の名前)うぜぇ!」などと会話しています。こどもたちは誰しもこどもたちの中だけの顔を持っているのです。

普段はTPOをわきまえて、こどもだけの場所や「ここで素を出しても怒られない」という心理的安全性が担保された場所以外では猫をかぶっていますが、わりとどの子も普段から悪気なくそういう言葉を使っているのです。学校の自分、学童の自分、家の自分と顔を使い分けているのはむしろ普通のことです。(学校の先生が学童に来られると「この積極的な子がうちのクラスのあのおとなしい子??」と驚かれますし、わたしたちが学校の授業公開を見に行くと、普段は騒ぎまくっている子が静かに授業を受けているのを見て驚きます)

そういった顔の使い分けもできず、24時間、家庭の中にいて「家の自分」だけでいるのはこどもたちだって大変です。大人だってたまには仲のいい友人とおしゃべりしたり、飲みに行ったりしたいのと同じですね。そんな彼らの「友だちといる時の自分」を開放してほしくて、チャットは自由に使ってもらいました。※あまりにも意味不明な言葉を連打してチャットを占拠し、他の子の迷惑になる時は一時的にSTOPしたりはしました。

リモートでケンカ!?

雑談やあそび、こどもたちの自由を大切にリモート学童をやっていて興味深かったのは、時おりリモート越しにこどもたちがケンカをすることです(なんて現代っ子!)ちょっとした誤解やすれちがいから言い合いが始まって、こどもだけで解決できなくなった時はブレイクアウトルームに職員とこども3人で入ってじっくり話し合うなんてこともありました。中には友達が提案した遊びが気に入らず、退室してしまう子もいたりしました。

実はこれってめちゃくちゃ大事なことです。逆に言えばこどもたちは友達とケンカするという経験すらできていなかったということなんです。自分の思いと友だちの思いが異なってぶつかったり離れたり、話し合って解決したり解決できなくてもんもんしたり。この世に生を受けてからまだ数年しか経っていないこどもたちは、そういう心を動かされる経験から非常に多くのことを学んで、人として成長していきます。多くの方が今、初めてのリモートに挑戦していて「リモートがうまくいくように」試行錯誤されていると思います。でも、こどもたちはうまくいかなかったことからもたくさんのことを学んでいるということを忘れないでほしいです。

こどもたちにとってたいせつなこと

授業しなれた学校の教室や、運営しなれた学童の部屋からリモートに移行すると、わからないことや失敗だらけです。うまくやろう、無難にこなそうと思うと難しいですし、吸収力の早いこどもたちにすぐに見抜かれてしまいます。知らず知らずのうちに身にまとっていた権威性を手放して、こどもと一緒に失敗を楽しむ!という気持ちが大切です。

わたしたちも慣れない序盤は、盛り上がっている途中に誤ってルームを閉じてしまったり、ミュートを解除しようとして退出させてしまったりという失敗がありましたが、こどもたちや保護者は笑ってまた参加してくれました。

そして、わたしたちが3週間のリモート学童を通じて大切にしていた考えは以下の4つです。

こどもがこどもでいられる時間を大切にすること

一人ひとりの子と個別で向き合えるしかけを作ること(リアルタイムで発言できる子ばかりではない)

こどもは、うまくいかなかったことからもたくさんのことを学ぶ

権威性を手放して、こどもと一緒に失敗を楽しむこと

書いていて気づきましたが、これって学童保育が大切にしていることと同じですね。学童保育は「保護者がいない時間こどもを預かる場所」として捉えられることが多いのですが、わたしたちは学童保育という場は「こどもたちが社会を経験し、自立していくための準備の場所」だと考えています。習いごとのようになにか特定の技能や知識を身につけるものではありませんが、放課後はこれからの人生を生きていくのに最も大切なことを学ぶ時間です。正解がない中で三歩進んで二歩下がるような日々ですが、何かを教えるのではなく、こどもたちと一緒に成長できればと考えています。

あそびこそ、さいこうのまなび!

CFAでは、生まれ育った家庭や環境でその後の人生が左右されない社会の実現を目指して、奨学制度を運用しています。経済的に困難な家庭のこどもが無料で学童保育に通える制度です。本制度はみなさまからの寄付によって成立しています。

https://www.chance-for-all.org/donation

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?