『鬼滅の刃』の和柄〜泥棒の定番「唐草模様」の世界へつながる装飾ストーリーが深過ぎです

テレワークが増えたせいで「自宅での仕事を快適にしたい!」

と思う方が増えてるみたいです。

前はノートPCを使っていたのに、移動しないから逆にウルトラワイドのディスプレイを購入したり、などのデスク周り投資や

生活にメリハリをつけようと

盛り塩をしたり、神棚や神具を家に置きたいという方まで増えてるみたいです。

(↓詳しくはコチラ 有料記事ですが登録すれば無料で読めます)

いえいえ、盛り塩・神棚、それはちょっと…

という方も多いと思うので

装飾(文様)はどうでしょうか。

実は装飾って、見た目もかわいくて気分も上がるだけじゃなく、めちゃくちゃ深い歴史と意味があって縁起がいいもの多いんです。

お気に入りのクッションとか小物でも

部屋にちょっと置くだけで、気分は上がります!

さらに縁起までいいとか、深い歴史があるとなれば、

生活にメリハリ!!

見てるだけでも気分が上がるもの、紹介してみます。

『鬼滅の刃』で人気の和柄

■ 市松

『鬼滅の刃』で炭治郎が着ている羽織は、黒と緑の市松です。

市松模様は江戸時代、美貌の女形として一世風靡した初代佐野川市松が舞台で身につけたことから「市松模様」と呼ばれ、人気の定番柄になりました。

最近では「2020東京オリンピック・パラリンピック」のエンブレムにも使用されています。

碁盤目状の格子が色違いで交互に並べられ、その柄が際限なく続くことから「子孫繁栄」や「事業拡大」の意味で贈り物にも使われます。

そんな意味があるからオリンピックのエンブレムに使われたんでしょうか(あるかも)。

■ 麻の葉

麻の葉模様は、「子供の健やかな成長」を願う厄除けや魔除けの意味で、江戸時代にも産着や子どもの着物に使われていました。

ルーツは平安時代に遡り、もとは正六角形を基本とする「幾何学模様」の一つで、形が麻の葉に似ていることから、この名がつけられたと言われています。

禰豆子はピンクの地色の「麻の葉」を着ていますが

厄除けや魔除けの意味が込められているというのは、禰豆子にぴったりです。

江戸の町娘の定番柄だったらしく、浮世絵にも多く使われてます。

↓葛飾北斎の手踊図(1818~29年)。

さすが北斎、美人画でもこの躍動感です!

この麻の葉、タイルとしても使ってもかわいくて、現代のキッチンに取り入れるとこんな感じです↓。

(Nagoya Mosaic-TILE)

唐草模様の歴史が深すぎる

■ 唐草

さらに歴史を遡っていくと、昔から漫画やアニメで泥棒の定番といえばのこの唐草模様でした(↓こういうヤツです)。

まずは、この唐草模様が、なんで泥棒の定番になったんでしょうか。

これは、NHKの「チコちゃんに叱られる!」で詳しく解説してました。

チコちゃんのこたえは、

「どの家でもタンスの1番下に入っていたから!」でした。

(さすがに実家で見たことはなかったですが…)

昭和30年頃、唐草模様の風呂敷が大ヒットしたらしく

唐草の「唐」は外国、草は「つる草」という意味で、つる草は生命力が強く長寿や子孫繁栄の象徴だったため、嫁入り道具を包む風呂敷としても重宝されたらしいです。

実はこの唐草模様、歴史を遡ると深過ぎる話に繋がっていきます。

唐草模様のルーツ

まずは唐草模様のルーツですが、

古代エジプトで生まれ、シルクロード経由で大陸から日本に伝来した吉祥文様のひとつです。

吉祥文様(きっしょうもんよう)とは、縁起がいいとされる動植物や物品などを描いた図柄を言う。世界各地でもあるが、特に東アジア(漢字文化圏・日中韓)で広く愛用されるものが多い。(参照:瑞獣・瑞鳥)多くは晴れ着や慶事の宴会などの調度品などにあしらわれ、普段使いの品物にもよく見られるが凶事には使われない。

『ウィキペディア(Wikipedia)』より

ちなみに、この吉祥文様には、先程の「麻の葉」や、「七宝」など多数あります。

■ 七宝

「七宝」とは仏教典に載る「七つの宝」で富貴を表し、かつ無限に連鎖する金輪の交叉から成る文様のため、「無限の子孫繁栄」などを表す。

『ウィキペディア(Wikipedia)』より

無限の子孫繁栄って、そんなに?

いや、1人からじゃなくて、家紋とかにも使われてるみたいなんで一族とかそういう意味でしょうか。

■ 青海波(せいがいは)

「青海波」は、広い海がもたらす恩恵を感じさせる柄で、無限に広がる波の文様に「未来永劫へと続く幸せへの願い」が込められた吉祥文様の一つです。

(諸説あるのか、Wikipediaの吉祥文様の説明には載ってませんでした)

こんな感じに、陶器の柄になってもかわいいです。

(永峰製磁)

ちょっと脱線しましたが、唐草模様の話に戻ります。

植物模様の起源

植物模様の起源はめちゃくちゃ古いんです。

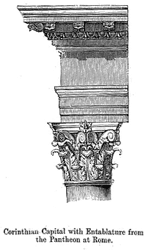

こういうの覚えてないですか?

見たことある、世界史で習ったと言う方も多いのでは。

ギリシャの神殿の柱の上の方(柱頭)についているコリント式の装飾です。

これは、古代ギリシア建築における建築様式(オーダー)のひとつで、ドーリア(ドリス)式、イオニア式、コリント式と呼ばれる3つのオーダーの1つ。

ここでモチーフになっているのが、アカンサスという植物なんです↓。

この花はギリシャの国花にもなっていて、その生命力の強さから不死を象徴する花ともされています。

花言葉は「美術」「建築」「技巧」「離れない結び目」。

日本でも、一万円札の縁に用いられてます。

(へー、って感じですね、改めて見たら確かにそれらしきものが)

家具になるとこういうのです↓。

そういえば、海外の家具とくにアンティークのいたるところについてます。

これが壁紙になるとこういう感じ、ウィリアム・モリスです↓。

(「MORRIS & Co.」マナトレーディング)

クラッシックな柄でも使い方次第で、めっちゃ素敵になります。

というわけで、唐草模様のルーツは古代ギリシャに遡り、このアカンサスは、ヨーロッパで最も多く使われてきた装飾でした。

ウィリアム・モリスについて

またまた少し脱線しますが、ここで「モダン・デザインの父」と呼ばれるウィリアム・モリス(William Morris 1834~1896)について少し解説してみます。

見たことがある人も多いのでは、彼のデザインの一つ「いちご泥棒」です。

ウィリアム・モリスは、機械主義や商業主義に反対し、民衆の生活美と時代の様式を守ろうとアーツ&クラフツ(美術工芸)運動を牽引。1861年にはモリス商会(Morris & Co.)を設立しました。

モリスが理想としたのは、中世の職人的な手仕事の美しさで、その時代(産業革命)と矛盾するような気もしますが、

この運動に刺激を受けて、曲線を特徴とした装飾様式のアール・ヌーボー(新芸術)が生まれるので、結果的に「モダン・デザインの父」になるみたいです。

↓クッションや椅子張りだけでも、部屋の雰囲気が変わりますねー

↓モダンデザインの中に取り入れると、めっちゃカッコいいです。

(「MORRIS & Co.」マナトレーディング)

こんな風に装飾(文様)一つとっても

その意味や歴史を知るだけで

部屋に飾ったり、贈り物にしたり、それをいただいたときの感じ方まで変わるものです。

〈インテリア・陶器リンク〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?