知ってますか?起立動作

はい、こんにちは。

もりかんです。

今日は、

起立動作について

触れていこうと思います。

日常生活で数多く行う動作だと思いますが

細かく起立動作について

触れた事はないんじゃないでしょうか?

また、リハビリに携わる方も

どうやって誘導するのか、どこを改善させてあげたら良いのか迷ってる人は多いと思います。

このnoteで少しでも

起立動作について知っていただければ幸いです。

1.起立動作の3フェーズ

起立動作は、3フェーズに分けて考えます。

1フェーズ : 重心の前方移動

2フェーズ : 重心の前下方移動

3フェーズ : 重心の上方移動

この3フェーズのうち、

どこが問題で起立動作が出来ないのかを

考えていきます。

① 1フェーズ(特徴・制限因子)

このフェーズでのポイントは、

体幹の前傾と下腿の前傾

になります。

体幹の前傾の運動支点は、

『股関節』になります。

骨盤が前傾する事で、

股関節は相対的に屈曲位となります。

骨盤前傾が制限されると、体幹前傾が行えずに胸椎過剰後弯や頸椎屈曲などの代償動作が出現してしまいます。

骨盤前傾が行えないと、

坐骨の重心が前方の足底部へ

移動できないため、上手く起立出来ないか

後方に転倒してしまう事につながります。

そのため、

骨盤前傾を制限する要因は排除する必要があります。

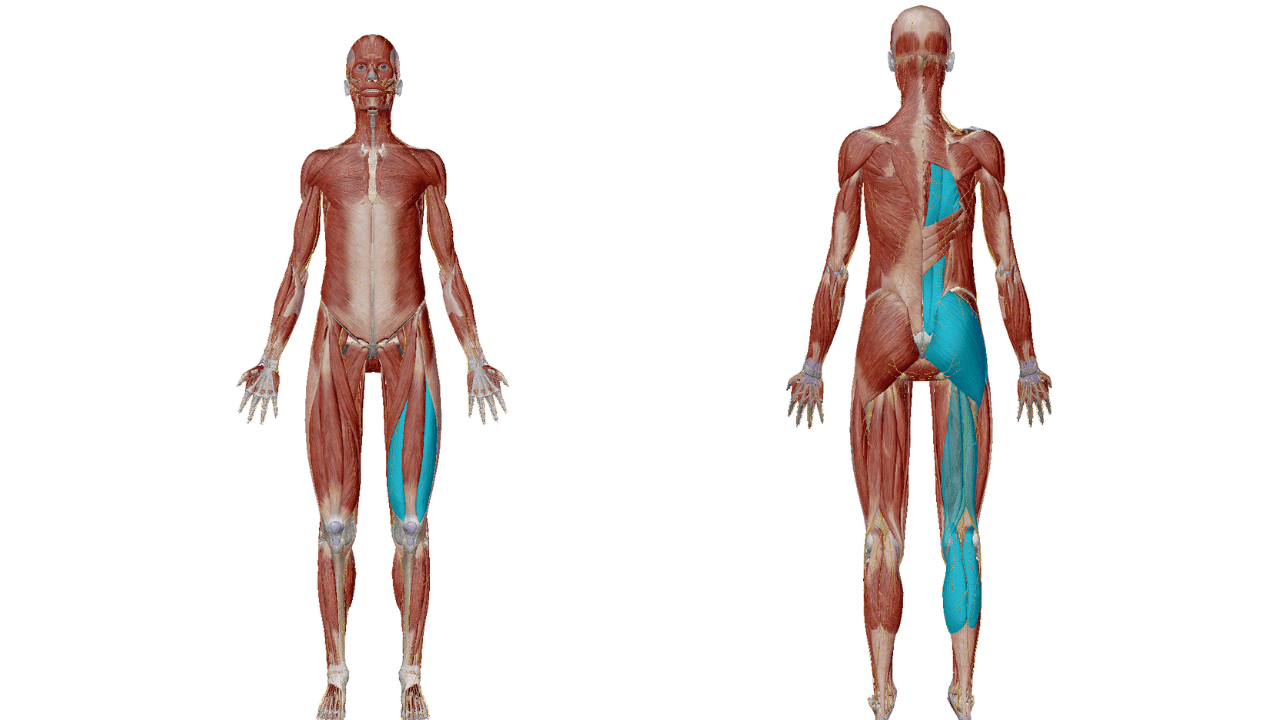

〜骨盤前傾の制限因子〜

●大臀筋

●中殿筋後部繊維

●外旋六筋

●ハムストリングス

●大内転筋

●腹直筋

●腹斜筋群

制限因子の柔軟性を向上する事で

骨盤前傾の可動性を獲得します。

下腿前傾の運動支点は『足関節』です。

膝関節ではないので注意して下さい。

体幹前傾に伴い、

足関節を支点にして下腿が前傾した結果、

膝関節が屈曲位になり、相対的に足関節は背屈位になります。

足関節背屈の制限は、下腿前傾を阻害します。

〜足関節背屈の制限因子〜

●アキレス腱

●腓腹筋

●ヒラメ筋

●後脛骨筋

●長趾屈筋

●長母趾屈筋

●karger's fat pad

下腿前傾の制限では、

膝関節が屈曲出来ないのか

足関節が背屈出来ないのか

これらを見極める事が必要になります。

② 2フェーズ(特徴・制限因子)

1フェーズより体幹前傾と下腿前傾が強くなり、

離臀する相になります。

ここのポイントは、

『下腿に対する大腿骨の前傾』です。

下腿に対する大腿骨の動きなので、

運動支点は、膝関節になります。

相対的に膝関節は伸展するため、

伸展を制限する組織の柔軟性獲得が必要になります。

〜膝関節伸展の制限因子〜

●ハムストリングス

●腓腹筋

●膝窩筋

1フェーズで膝関節が屈曲しますが、

そのまま屈曲し続けてしまうと

膝関節伸展動作の時により多くの筋発揮が必要になってしまうので、起立動作を難しくしてしまう要因になります。

膝関節がいつまでも屈曲してしまう

離臀が出来ない

これらは、運動の停滞を示します。

運動の停滞を起こさないためには、

『身体質量中心の位置関係』が重要になります。

上半身質量中心 : Th7〜9

下半身質量中心 : 大腿骨1/2〜近位1/3の中点

重心 : 上半身と下半身の質量中心の中点

(静止立位であれば、第2仙骨の前方)

身体には、質量中心と重心があります。

上記のように重心位置は

質量中心から判断されます。

質量中心と重心が鉛直上で一致していると

身体は安定しています。

反対に、

質量中心と重心位置が変位すると、

不安定になり、運動性が生じます。

歩行や寝返り・起立動作など

動作を行うときには、必ず一度不安定になり

運動性を生じなければ動作が起きません。

なので、

2フェーズの運動の停滞とは

上半身質量中心が重心位置より前方に変位できない状態を指します。

代償動作で

胸椎の過剰後弯や頸椎屈曲が生じても

上半身質量中心と重心位置との位置関係が変わらなければ動作は始まらないって事になります。

しっかり

上半身質量中心を前方に移動出来る様に

誘導しましょう!

③ 1・2フェーズの筋活動

体幹前傾と下腿前傾の可動性を獲得した後は、その動きを自分でコントロール出来るように

していく必要があります。

〜1・2フェーズの筋活動〜

●縫工筋

●大腿直筋

●前脛骨筋

1・2フェーズでは、

骨盤前傾と下腿前傾が主になります。

そのため、

下肢に対して骨盤を引き付ける股関節屈筋群

足部に対して下腿を引き付ける前脛骨筋

が重要になります!

④ 3フェーズ(特徴・制限因子)

ここでのポイントは、

『体幹の抗重力伸展』と『股関節の伸展』です。

どちらも、身体前面の柔軟性が

必要になります。

〜体幹伸展の制限因子〜

●腹直筋

●腹斜筋群

●大胸筋

●小胸筋

〜股関節伸展の制限因子〜

●大腿直筋

●縫工筋

●大腿筋膜張筋

●大腰筋

●腸骨筋

●恥骨筋

●長内転筋

3フェーズでは、

上方へ重心を移動させないといけないので

屈筋群と伸筋群が同時収縮して

前方・後方の動きを統合して上方への動きに変換させていかないといけません。

⑤ 3フェーズの筋活動

〜3フェーズの筋活動〜

●内側広筋

●外側広筋

●ハムストリングス

●大臀筋

●脊柱起立筋

●腓腹筋

上記の筋活動が生じますが、

筋発揮を生じる順番があり、

〜筋発揮の順番〜

内・外側広筋

↓

ハムストリングス・大臀筋

↓

脊柱起立筋・腓腹筋

上記の順番で筋活動が生じます。

内側広筋と外側広筋は膝関節伸展に

作用するわけではなく、

膝関節を屈曲方向に動かないように制動するために作用しています。

反対にハムストリングスは、従来は膝関節屈曲に作用しますが、

起立動作では、坐骨と脛骨を鉛直上に近づけるように働きます。つまり、膝関節伸展と股関節伸展に作用します。

なので、

大腿四頭筋を鍛えても起立動作に直結しない可能性があるので注意が必要です。

2.起立動作のハンドリング

実際に、起立動作の誘導で

どんなところに注意しながら行えば良いのか

記載していきます。

〜1フェーズ〜

●大腿骨頭安定化

●足底荷重

●骨盤の前傾

1フェーズでは、

骨頭の安定化と骨盤前傾が重要です。

骨頭の安定化は、膝の前方から股関節に向けて少し圧迫してあげて下さい。

骨頭の安定化が図れる事で、

大腿骨に対して骨盤が前傾運動が出来るようになります。

骨盤前傾まで1フェーズでは、

誘導して下さい。

〜2フェーズ〜

●膝を支点にした大腿骨の前傾

●膝関節の安定

●上半身質量中心の前下方への移動

2フェーズでは、

膝関節の安定と大腿骨の前傾が重要です。

離臀するときに膝関節が不安定だと、

大腿骨の前傾が生じにくいので

膝関節を前方からしっかり支持しましょう。

大腿骨前傾では、

大腿四頭筋は遠位にハムストリングスは近位に

誘導してあげるとGoodです!

〜3フェーズ〜

●ハムストリングス・大臀筋での股関節伸展

●重心の上方移動

●膝関節の安定化

3フェーズでは、

股関節の伸展が重要です。

後方に位置している骨盤を、

前方に変位させるためには

大臀筋収縮による股関節伸展が必要になるので

大臀筋の収縮と骨盤前方変位・後傾を誘導してあげて下さい。

3.まとめ

起立動作だけでなく

歩行や寝返りでも

身体質量中心と重心位置の関係は重要になってきます。

是非、

重心の位置はどうか?

身体質量中心はどうか?

この視点で動作を見て下さいね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?