「株式会社小高ワーカーズベース@福島県南相馬市」 視察レポート

2022年3月16日に福島県南相馬市にある株式会社小高ワーカーズベースさんの取り組みについて視察をしてきました!

この記事では、視察を通じてお話しを伺った下記の3点についてご紹介をしていきます。

▷小高ワーカーズベースさんとは

▷小高ワーカーズベースさんが取り組むU29向け社会課題解決プログラムについて

▷U29向け社会課題解決プログラム卒業生の"今"と"今後"

1. 株式会社小高ワーカーズベースさんについて

はじめに、今回の視察の受け入れ先である株式会社小高ワーカーズベースさんについてご紹介します。

〇会社概要

会社名:株式会社小高ワーカーズベース

設 立:2014年11月

所在地:福島県南相馬市小高区

代 表:代表取締役 和田智行

従業員:15名

会社HP:https://owb.jp

〇設立背景・理念・想い

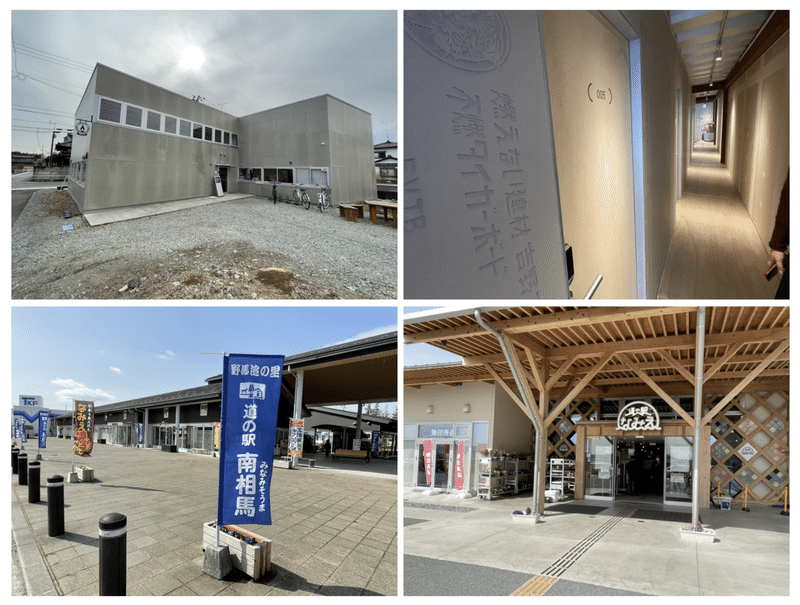

福島県南相馬市小高区は、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故の影響により5年4か月もの間、避難指示区域に指定され暮らすことが出来ず、地域のコミュニティは分裂します。誰かにゆだねる暮らしから脱却し、未来を自分の力で切り拓こうと『地域の100の課題から100のビジネスを創出する』を理念に掲げ、原発事故避難指示区域において持続可能な地域社会の実現を目指しています。

〇事業内容

① ハンドメイドガラス事業

「女性の多様なライフスタイルに合わせた働き方ができる魅力的な仕事を地域につくりたい」という想いを形にするために、HARIOランプワークファクトリーの生産拠点のひとつとして2015年に設立された「HARIOランプワークファクトリー小高」HARIOランプワークファクトリー小高からスピンアウトしたオリジナルハンドメイドガラスブランド「iriser(イリゼ)」の2つの事業を展開しています。

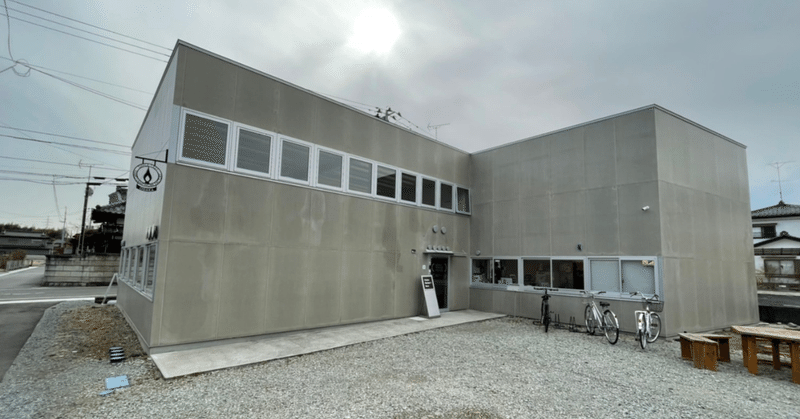

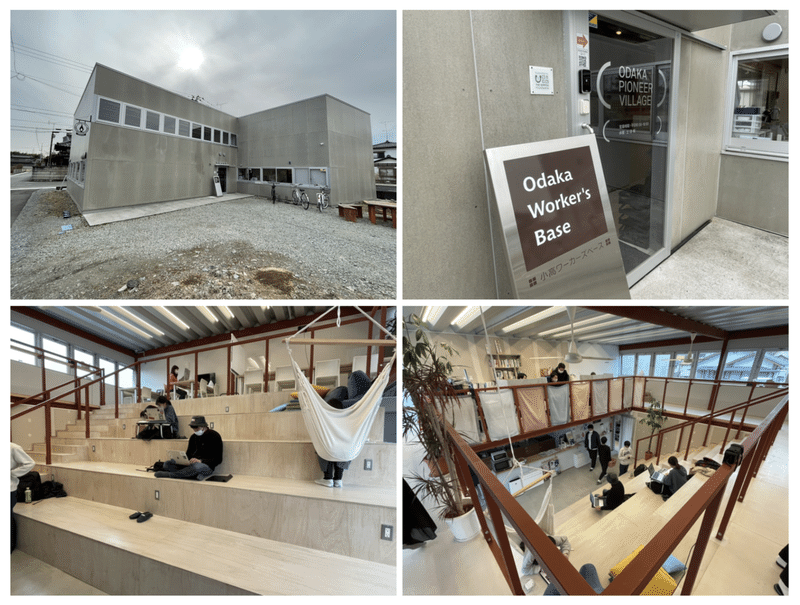

② コミュニティ創出事業

小高区や周辺地域をフィールドに事業創出に取り組む起業家や企業のコミュニティ施設である、簡易宿所付コワーキングスペース「小高パイオニアビレッジ」の運営を行うほか、「マチ、ヒト、シゴトの結び場「NARU」」や「Next Commons Lab 南相馬」など南相馬市など自治体との連携を通じた各種事業を展開しています。

2. Next Action→Social Academia Project について

次に、株式会社小高ワーカーズベースさんが2021年度より取り組んでこられた「Next Action→ Social Academia Project(通称:NA→SA Project)」についてご紹介します。

■「NA→SA Project」web:https://nasa-pj.jp

「NA→SA Project」とは、U29向け震災由来の社会課題解決プログラムです。「次世代のために、アクティブに関わり、みんなでつながる。そんな学びと事業の場」というコンセプトのもと、起業を通して新しい事業を創り出すためのプロジェクトです。『地域の100の課題から100のビジネスを創出する』という同社の理念に基づき、震災後10年が経過する中、次の10年を見据え『地域の100の課題から100人の若手社会起業家を輩出する』ことを目指しています。

以下に、そんな、「NA→SA Project」の立ち上げ背景とプロジェクトの特徴を。

<「NA→SA Project」の立ち上げ背景>

■立ち上げ背景 #01

震災を経験した当時の小・中・高校生が大人になった震災後10年。その強い原体験から、『社会課題を解決したい・復興に携わりたい』という想いを持つ人のアクションを後押しする場です。地域で役に立ちたいという思いがあっても、いざ何をするべきなのか分からず頓挫してしまいます。「NA→SA Project」ではそうした方々にとっての活動を始める拠点の1つとして位置付けています。

■立ち上げ背景 #02

福島県南相馬市小高区は、震災に伴う原発事故の影響で5年以上「人口ゼロ」になった街でした。震災のような、不測の事態が置き続けることを前提に、次々とチャレンジャーが生まれる環境をつくることで、誰でもこの場所で自己実現が可能になると青写真を描いています。こうした挑戦者を生み出す環境づくりの必要性があります。

<「NA→SA Project」の特徴>

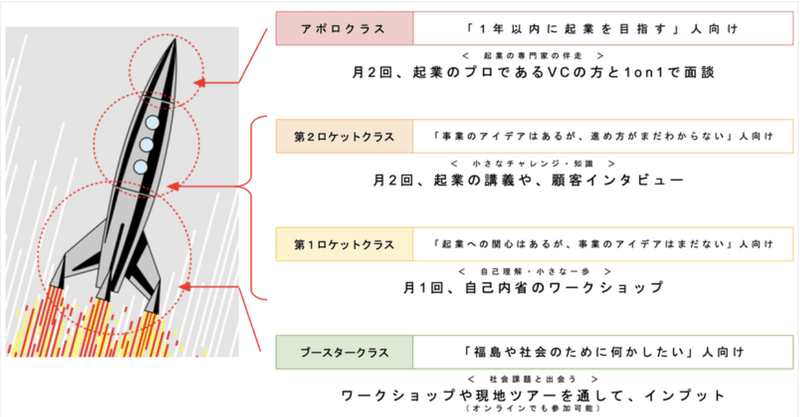

■特徴 #01:クラス分けと専門化の伴走

起業意欲のレベルに応じたクラス分けがあります。「アポロクラス」「第1ロケットクラス」「第2ロケットクラス」「ブースタークラス」と、4つのクラスが存在します。一年以内に起業を目指す人を対象とした「アポロクラス」から、福島や社会のために何かしたい人を対象とした「ブースタークラス」まで、様々なレベルに応じたプログラム提供を行っています。

■特徴 #02:人材ネットワークの構築

実際に活動している起業家や事業者とコンタクトをとることができ、どんな人材が欲しいか、考えていることの共有等、交流を図ることができます。

■特徴 #03:起業家と企業の共創

起業家が起こした事業に、企業が関わる機会を創出することで、事業の加速化に繋がります。

3. Next Action→Social Academia Project 卒業生の"今"と"今後"

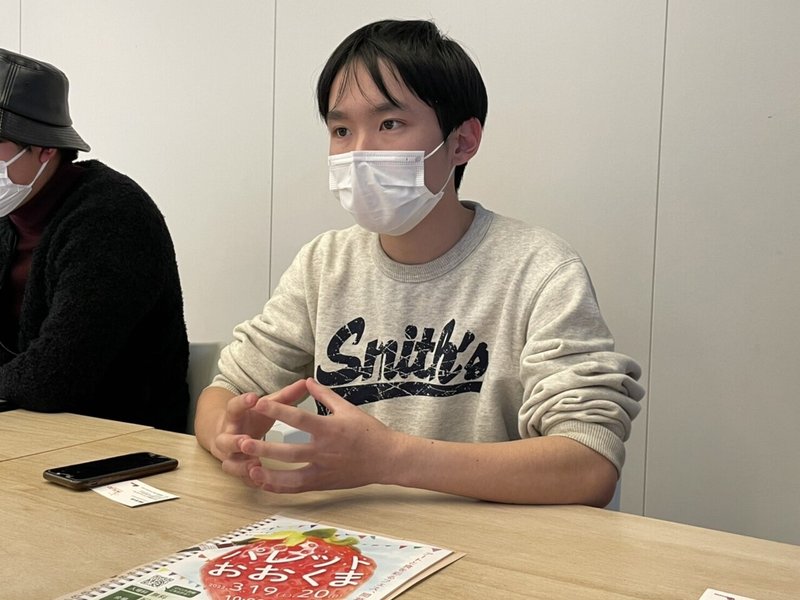

今回の視察では、「NA→SA Project」卒業生のお二人から、福島に対する想いや参加者から見た「NA→SA Project」、「NA→SA Project」卒業後の"今"と"今後"についてお話を伺いました。

(1)大川翔さん

〇大川さんについて

郡山市出身。大学卒業後、勤めていた会社を4ヶ月で退社し、2021年9月に福島県南相馬市小高区に移住。キャッチコピーは「福島を変革する男」。『自他ともに、自分らしく生きられるようにする』をvisionを掲げ、福島が世界一人が集まる地域を目指す。SFF(Spread From Fukushima)代表。

Q なぜ、福島県南相馬市小高区に移住したのか?

「仕事をしながら、自分のやりたいことに挑戦できるからです。また、同世代が、「福島には何もない、地元に就職しない」と言っていたことから、その人らに福島の魅力を伝え、持続可能な地域にしようと思い移住を決断しました。」

Q 活動の軸は?

「"ヒト"と"地域"です。どのように地域内の人と地域外の人をつなげていくのかを考えた事業を行っています。」

Q 現在の活動について

「SFF(Spread From Fukushima)という団体を運営しています。高校生や大学生を中心に、地域に触れ、やりたいことに挑戦できる場をつくっています。その活動を福島の人にSNS等を用いて魅力を発信しつつ、人材育成の意味合いも兼ね備えています。現在は、種まきの状態で、仲間集めの感覚で行っていますが、自分のモチベーションで自分のやりたいことをやれる人たちをどれだけ集めていけるのかが鍵になってくると思います。」

Q 今後の活動について:古民家をコミュニティハウスのような形へ

「地域内の人と一度訪れたことがあるような関係人口と言われる人々をオンライン上でつなぎ、地域に人が集まる仕組みをつくろうとしています。地域創生のロールモデルを創りたいと考えています。」

(2)吉田幸希さん

〇吉田幸希さんについて

福島県大熊町在住。帰還困難区域とされ、大幅に人口が減少した同町において、関係人口を増やすため、「みんなで大熊町づくりプロジェクト(通称:みんくま)」を設立。「みんなで大熊町づくりプロジェクト(通称:みんくま)」の代表を勤める。

Q なぜ、福島県大熊町でアート活動をするのか?

東日本大震災が起こったとき、吉田さんは小学2年生でした。度重なる避難生活では差別など苦しい経験が多かったといいます。福島に帰ってきた際、避難生活での大変な思いをしたという経験と原発被害により町が大変な状況となっている大熊町の姿とが重なり「自分がなんとかしたい!」と復興に向けた活動を考え始めたそう。大熊町の企画立案プロジェクトである、「おおくまハチドリプロジェクト」にて、「新進気鋭な芸術学生が長期滞在するアートフェスで大熊町に彩りと音を取り戻す」という提案をし、最優秀賞を受賞しまし、現在の活動に繋がります。アートを切り口に活動を行う想いについて、多くの人が繋がって・協力して1つのものを完成させていくところだと話していました。そのため作品の背景やコンセプトは地元住人とのつながりを大事にしているそうです。アート祭の開催により大熊町の知名度向上と交流人口の創出の実現を考えていると話していました。

Q 「NA→SAプロジェクト」に参加したきっかけとプロジェクトでの活動

誰かに付き従うのではなく、自分が理想とする環境を自分で作り出したいとの想いから、就職ではなく起業をしようと考えたからだそうです。「NA→SAプロジェクト」での経験を踏まえ、「パレットおおくま」というアートと食を彩るフェスを開催したといいます。本イベントは、「大熊町に音と彩りを与え、賑やかなまちに」というコンセプトのもと、開催されたイベントで、地域の方に協力して頂き、町の景色などを映した写真を撮影して貰い、町人がアーティストの1人としてイベント参加をするものになっています。

Q 今後の活動について

今後の活動について、「パレットおおくま」を今後に向けたキックオフ・イベントとして、大熊町でさらなる芸術祭を開催し、知名度向上と交流人口を生み出したいと考えているそうです。また、これから町をどうしたいかという質問には、震災で起こってしまった原発事故の影響で町民が避難し、その後大熊町に戻ってこない人が多かったということを踏まえ、「一度大熊町に訪れた方がこれからも繋がれるような」活動をしたいと話していました。また、震災で一度苦しい経験をした方がほとんどなので、町民はよそから来た人に寛容だとのことで、この地域性を活かし「NA→SA Project」のように、若手のチャレンジャーを生み出す場を設けたいと話していました。大熊町は未だインフラが整っていないので、インフラを整えて若者を集める活動をしたいとも話していました。

4. 編集後記

本記事は、SIAC1期の佐藤扇と檜山大輝が執筆しました。

■ 佐藤 扇

取材を通して一番大切だと感じたことは、「各世代が手を取り合いながら地域を創っていくこと」です。地方は、後継者問題などを始めとした若者の人材不足が叫ばれており、経験者に頼ってしまいがちな部分があると感じています。このような状況を脱するためには、大人だけでなく、学生を巻き込んでいくことが大事だと感じました。そうすることで、それぞれの感性がクロスされ、新たな魅力やアイデアが生まれると思います。その結果として、若者が暮らしたいと思えるまちになったり、外部からの移住者・関係人口が増加したりし、魅力あふれる素晴らしいまちになると感じました。

■ 檜山 大輝

吉田さんも大川さんも、自分と年が変わらないのに福島のことを深く考えていて、自分もボーっと生きていてはいけないなと感じさせられました。吉田さんは成人もしていないのにプロジェクトリーダーを務めてイベントを成功させたりと、凄いという言葉しか出てきません。今後の動向もとても気になるので情報を追ってイベント事はぜひ参加したいなーと考えています!

5. 視察風景(アルバム)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

マガジンはSIACプログラムに参加する大学生が執筆しています!

SIACプログラムの詳細は下記の記事をご覧ください!