【名建築探訪】河井寛次郎記念館(京都)

インテリアBiz+のasaです♪

今回は1937年(昭和12年)に竣工し、国登録有形文化材にも指定されている「河井寛次郎記念館」をご紹介します。

近代日本を代表する「民藝運動家」河井寛次郎

「河井寛次郎記念館」をご紹介する前に、まずは河井寛次郎とはどのような人物であったのかをご説明致します^^

河井寛次郎(1890年[明治23年]~ 1966年[昭和41年])は近代日本を代表する陶芸家です。彼は陶芸の他にもデザインや彫刻、書や随筆などの様々な分野の作品を生み出しており、非常に多彩であったことでも知られています。

島根県安来市の大工の家に生まれ、若くして陶工を志し、東京高等工業学校(現東京工業大学)窯業科へ入学します。そして卒業後の1920年(大正9年)、京都五条に拠点を移し作品制作を開始します。当時は中国や朝鮮の陶磁器の名作から影響を受け、華やかな作品を発表を次々と発表していました。

1924年(大正13年)には柳宗悦と出会い、「手仕事で仕上げられ、日々の生活の中で使われてきた日用品の中に『用の美』を見出し、活用する」という「民藝」の思想に共鳴。

柳宗悦や濵田庄司らと共に「民藝運動」を展開し、実用的で簡素な造形と釉薬の技術を生かした、美しい発色の陶芸作品を生み出していきます。

人間国宝や芸術院会員への推挙があったものの、河井はそれを辞退し、無位無冠の陶工として76歳で亡くなるまで、精力的に創作を続けました。

自邸兼仕事場がそのまま記念館に

「河井寛次郎記念館」は、陶磁器を扱う骨董商が多く立ち並ぶ、京都は東山五条にひっそりと佇んでいます。元々は寛次郎の自邸兼仕事場であり、設計は彼自身の手によってなされました。

外観は千本格子や犬矢来(薄く削った木材を曲げて並べ、柵のように形作ったもの)で構成された京町家調のつくりになっているのが特徴。

施工に関しては、実家が元々大工であったことから、寛次郎の兄が棟梁として手がけました。

「用の美」を愛した寛次郎の丁寧な暮らし

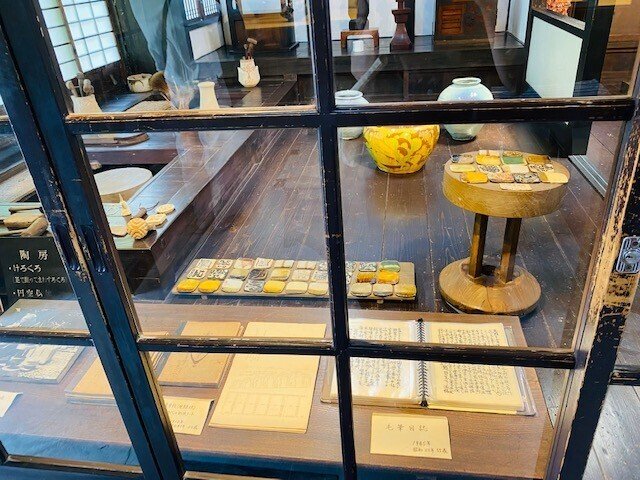

館内は寛次郎が生きていた当時のままに保存・公開されており、彼自身によってデザインされた家具や蒐集された調度品が配置されています。

1階の入り口を入ってすぐ目に飛び込んでくるのが、飛騨高山の古民家を思わせる囲炉裏の間。こちらの自在鈎(囲炉裏の火で煮炊きするために、鍋や釜をかける道具)や円形椅子は河井自身がデザインしたものです。

また床張りは「朝鮮張り」という朝鮮半島の民家や寺院に見られる張り方が用いられています。陶磁器を通して朝鮮半島の文化にも精通した寛次郎ならではのチョイスであるということができるでしょう。

記念館には様々な友人の民藝作家から贈られた家具も並んでいます。

中でも一際目を引くのは、人間国宝に認定された濵田庄司から贈られた箱階段。

手仕事で設えられた階段は、重厚感がありながらあたたかみが感じられるつくりとなっています。

中庭もゆったりした空間が広がり、生けられた花たちは息をのむような美しさです。

館内には柱時計の時を刻む音だけが響き、静寂が広がっています。

大きく取られた窓からは明るい日差しが差し込み、その空間にいるだけで柔らかく心がほどけるような感覚を味わうことができました。

私たちは美しいものや素晴らしいものにめぐりあえた時に感動し、心が豊かになるものですが、日々の忙しさに忙殺され、翻ってそんな思いができる自分自身を見落としてしまいがちです。

河井はともすれば私たちが忘れがちなごく身近な心や形を大切にしたといいます。館内にはその静かで清らかな精神が確かに息づいていました。

「ああ、きれいだな」と五感で感じ取ることできた時、これまでのどのような場所でも感じたことが無い静かな感動を得ることができるでしょう。

河井寛次郎の作品に触れる

館内にはもちろん、寛次郎の作品も数多く展示されています。

館内にはそこかしこに寛次郎作品が展示されており、ありとあらゆる物と事の中から喜びを見出し、作品に反映させてきた軌跡を目にすることができます。

中でも記念館の最奥にある登り窯は非常に大きく、幅2メートルはあろうかというそのサイズ感に驚かされます。

それもそのはず、この登り窯は「共同窯」で、京焼や清水焼を営む地域の職人たちと共同で使用していたのだそうです。様々な陶芸家との交流や思索を好んだという寛次郎の人柄を偲ぶことができるエピソードですね^^

静かな感動を感じられる記念館

いかがでしょうか?

喧騒を離れて、穏やかな気持ちになりたい方におススメしたい「河井寛次郎記念館」。

機会があれば、是非訪れてみてくださいね。

では、また♪