映画製作秘話 国産のコニカラー・システムによる初の劇場用長篇映画『緑はるかに』(1955年 日活)

今回は井上梅次の脚本・監督作品のなかから、1955年5月8日に公開された映画、『緑はるかに』(1955年 日活)をご紹介します。

『緑はるかに』の原作は1954年4月12日から12月14日まで読売新聞に連載された北條誠作の児童向け絵物語です。画家、イラストレーター、ファッションデザイナーとして大人気の中原淳一が挿絵を描いていることでも注目を集めており、映画化は大変話題になりました。

『緑はるかに』は、日活にとって初のカラー映画であり、小西六写真工業が開発した国産カラー方式「コニカラー・システム」を採用した初めての長編劇映画でした。

コニカラーは画像を三本のフィルムに記録して色彩撮影を行う方式で、豊かな協調性を売り物にしていましたが、専用の撮影機や複雑な映像プロセスが必要なため、イーストマンカラーなどのより簡便な方式に押されて1959年に撤退を余儀なくされました。

1990年代に『緑はるかに』の復元が行われるに先立ち、コニカラーに関する歴史的・技術的事項について全18巻にまとめられた大部の書籍。

その後、コニカラー作品は長らく鑑賞が難しくなっていましたが、1995年に東京国立近代美術館フィルムセンター(当時)によって『緑はるかに』の復元が行われ、お披露目上映会には井上も駆けつけました。

「おそろしい少女」と称された、感性の女優、浅丘ルリ子

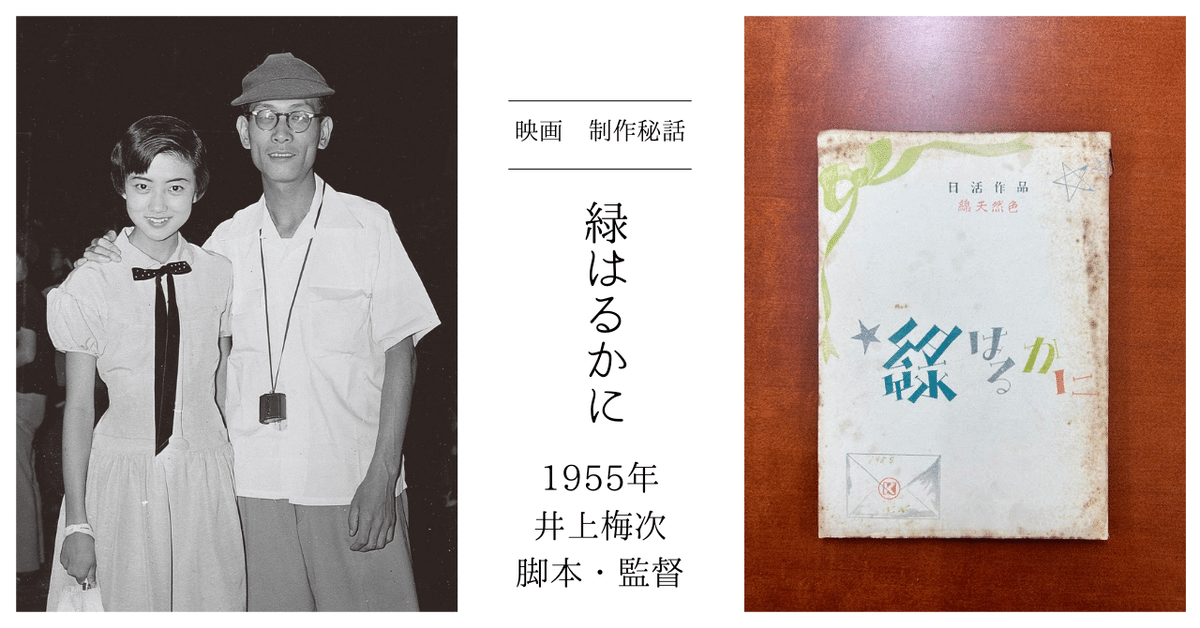

この作品で主役を務めたのが、浅丘ルリ子です。読売新聞の主催で主役のオーディションを大々的に行い、2000名の応募者の中から水の江滝子プロデューサーにより抜擢されました。

「そこで、されるがまま、腰に届くくらいの長い髪を勝手にバッサリ切られて、カメラテストをしたら、『この子しかいない!』って私に決まったの」

オーディションでは、原作の挿絵を描いていた中原淳一の強い推薦があったといいます。中原が浅丘をモデルにしてプロデュースした写真が『ジュニアそれいゆ』に掲載され、そのときの髪型は「ルリコカット」と呼ばれ、当時の女性たちのあいだで大変流行しました。(徹子の部屋 2021年2月2日)

井上は、浅丘ルリ子の名付け親でもあります。主役の役名と本名から一字をとって浅丘ルリ子と名付けました。

昭和二十九年、読売新聞連載劇画『緑はるかに』の主役少女を全国から募集し、二千名の応募者のなかからが選んだのが、この少女。

当時十五、六歳だったと思う。本名、浅井信子ーーーこの少女を私は「浅丘ルリ子」と名付けた。素晴らしい芸感の持ち主で、デビュー当時からほとんど教えるということがなかった。

台本を読んですぐ、シーンごとの芝居の軽重を充分知ってしまう驚くべき娘であった。

浅丘と井上はデビュー以来、十数本ともに仕事をしましたが、のちに「感性の豊かさに舌を巻いた」と残しています。

『十七歳の抵抗』を撮ったときである。小林重四郎氏演じる旅役者座長の娘が、若い座員と駆け落ちした母に会いに行くシーンがある。

そこで得たものは絶望だけであった。帰ってその話を父親にするシーンは、まことに複雑な心理芝居だが、その三分間以上の長セリフを見事にやってのけた。

私はこの芝居を一カットで回したかったが、語っているうちに涙が出てくる芝居である。途中でカットを割って、目薬で涙を入れてから次のカットを回すのが通例だが、彼女はテストから目薬なしで、自分の涙でやった。セリフをしゃべりながら涙がどんどん出てくるのだ。

私はその感性の豊かさに舌を巻きながら、喜んで一カットで回した。カメラマンも私にささやいた。

「おそろしい少女ですね……」

『緑はるかに』の台本

井上は高齢になり一線を退いたあとは、自らの作品の脚本・台本を1作目から116作目まで厚表紙の冊子に製本したものを、2部ずつ作成し、世田谷の自宅の書斎に残していました。

『緑はるかに』は12番目の作品。映画の世界観そのままの美しい表紙の台本が残されていました。