日本語○○語起源説を見極めるポイント

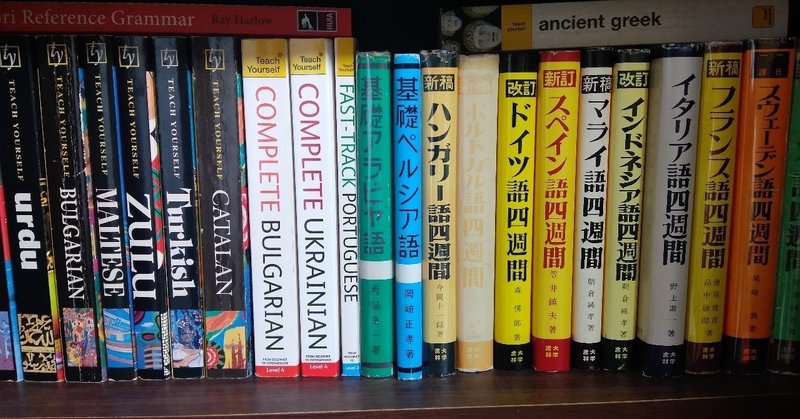

「日本語ヘブライ語説」とか、「日本語タミル語説」とか、「日本語ラテン語説」とか、「日本語マレー語説」みたいな説が堂々と出版されたり、中にはネット上で真面目に検討されているものさえある。今回は、これらが何故言語学畑の人間に相手されないのかということについて少し考えてみたい。

実は、これらの問題点については簡単に回答が可能で、「音法則に例外なし」という比較言語学の前提を無視して議論しているからだ、の一言で足りてしまう。これは「ある音が変化するときには同じ環境にある同じ音は全て同じ変化をする」というもので、比較言語学をやるときの大元にある作業仮説だ。少なくとも長期的な観点から見れば概ね成立することが知られていて、どういう場合にこれを外れるのかという予測もだいたいできている。

例えばある言語で環境の指定なしに*pがhになるなら、その言語の*pは全てhに変化するはずである、ということになる。ある語では*p > b、ある語では*p > vみたいに音が分化する時には環境(理由)の確定が必須になる。

なんでこんな意味不明な、クソみたいに面倒臭いものが必要なのか?それは似非比較言語学の書籍の現状を考えるとひっじょーに楽に納得出来ると思う。要するに、この作業仮説がないと何でもありになる。何でもありになると何が起こるか。任意の言語と任意の語族を結びつけられる。日本語マレー語説と日本語ラテン語説が論理的に並立しうる。日本語はマレー語とラテン語とヘブライ語とタミル語という四つの言語を起源にもつ、みたいな「どう考えてもおかしいでしょ!」みたいな主張も手法的に正当化されてしまう。「ぼくの考えた最強の語源!」が否定できなくなってしまう。

これはさすがにまずい。日本語マレー語説を信じる人にとってもまずい。なぜかって、日本語ヘブライ語説と比べた日本語マレー語説の優位性が証明できなくなってしまう。「天皇という語はサンスクリットのtannaya(彼らを導く者)に由来し、麿という語はサンスクリットのmadālaya(私の家)に由来する」とかいうわたしがいま考えた嘘語源に反駁できない。むしろさっきの仮説なしで反論できるもんならやってみてほしい。これは冗談としては面白いけれども、学会に持ち込まれたらたまったもんじゃない。比較言語学は個々の語じゃなくて音と形態の体系を比較するものだ、ということは是非覚えておいてほしい。

というわけで、比較言語学を語っているものを見たら、「単語のレベルじゃなくて音の体系のレベルで議論しているか」、「特定のテキストだけを対象にしていないか」というところをまず見てほしい。音の体系の変化のレベルでちゃんと議論できているなら日本語マレー語説でも一応検討する価値はある(本当は「わかっている歴史を無視するな!」という原則もあるので、日本語とマレー語の例証されている一番古い段階を比べて議論しなくちゃならないけど)。つまりちゃんと森が見えているかが重要なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?