The UKIYO-E 2020 日本三大浮世絵コレクションに行ってきた (その1)

https://www.tobikan.jp/exhibition/2020_ukiyoe.html

考えてみれば、私は古い町並み、下町、江戸っぽい時代のものが大好きなんだなとつくづく思う。

今の住まいも、日本橋から遠くない界隈なので、次々と生まれる洗練された新しい施設が古い町並みをあまり損なうことなく共存していることは私にとってはワクワクの一つだ。

さて、東京都美術館は今「The UKIYO-E 2020」が開催中。

とある平日の午前中、ともかく日差しが強い暑い日、人がまばらな上野公園を歩きながら、美術館に向かった。

コロナ禍によって、ある意味、私はスローライフというものを初めて経験し、今まで当たり前だと思っていたことが実は当たり前ではなかったということを再認識する毎日。こういった展示会が感染対策の一環で、事前予約制を取り入れていることで、人にもみくちゃにされることなく、ゆっくり鑑賞を楽しむことが出来ることは、むしろありがたいことの一つだ。

この展示は、国内の世界最高水準の浮世絵版画コレクション、太田記念美術館、日本浮世絵博物館、平木浮世絵財団から集めたまさしくスーパーコレクション。想像をはるかに超えるレベルで楽しめる。作品数はさることながら作品の質の高さや展示の仕方など、音声ガイド(神田伯山さんのお話が一部入っています)を聞きながら、気が付けば3時間も美術館にいた。

江戸時代の浮世絵の歴史を第一章から第五章までに分類し、およそ450点くらいが展示され、とても見ごたえがある。

浮世絵は好きとは言いながらも、私は、美人画や歌舞伎役者のプロマイド的な役者絵、作家なら、写楽、北斎や広重という簡単な知識しかない。でも、そんな私ですら、この展示を見ながら、気分は江戸にタイムスリップし、その時代の空気感みたいなものを感じ、引きこまれた。

**********************************

ざっくりだが、展示会の構成としては、以下の通り。

第一章は、初期浮世絵。墨摺絵の単色、紅摺絵、紅や緑を使った錦絵のベースになるようなシンプルな色使いの時代。(1670年ごろから)

第二章は、錦絵の誕生。多色摺り絵、錦のように美しい江戸のの絵という意味で「東錦絵」が登場した時代。そこから、一気に華やかな色使いで江戸の暮らしを描いている。(1765年ごろから)

第三章は、美人画・役者絵の展開。鳥居清長の長身の美人画、喜多川歌麿の大首絵、鳥文斎栄之の武家出身の清楚な美人画から、東洲斎写楽などの時代。(1780年ごろから)

となっており、今日は、写楽、北斎、広重より前の作家の作品について書き留めたい。

第四章は、多様化する表現。1804年くらいから。この時代は遠近法などの洋風タッチ、絵の端を額縁のように幾何学模様で飾り立てている作品もあって興味深い。

第五章は、自然描写と物語の世界。1830年ごろから。葛飾北斎、歌川広重などのかの有名な作品たちが紹介されている。同じ作品だが、所蔵していた美術館によって、刷り上がった色合いが違い、見比べながら楽しむことができる。

**********************************

さて、今日は第三章に登場した私が気に入った作品をいくつか紹介する。

第三章は、美人画や役者絵のオンパレードでともかく華やか。江戸天明期(1781~1789)や寛政期(1789~1801)の作品。正直、江戸時代をひとくくりにしか考えていなかった私には、大体なんでこんなにたくさん元号が変わるんだっけと、まったく不勉強にもほどがあるが、そんなことを考えながらの鑑賞だった。

勝川春好 「江戸三幅対」1785年から89年ごろ。

江戸で人気者の3人、横綱谷風、遊女花扇、市川團十郎が夢の競演。

谷風と花扇の飲み比べを團十郎が行司役をしている。もちろん実際にはこのような飲み比べがあったわけではないのだが、人気者を3人まとめて一つの絵に収めるなんて、見る側の興味をそそるなんともキャッチーな作品。

鳥居清長 「風俗東之錦」 雨中三美人 1783年ごろ

「風俗東之錦」は武家や良家の女性を描いたシリーズもの。

銭湯帰りに雨に降られた美女三人。私は浮世絵の雨に降られたシーンを切り取った絵がとても好き、だと気が付いた。雨に降られた人々って当たり前だが今も昔も変わらないなと思うとぐっと親近感が増す。とても風情がある。

それにしても、何頭身?

喜多川歌麿「五人美人愛嬌競」芝住之江 1795年から1796年ごろ

このシリーズは江戸で評判の美女5人を描いたシリーズもの。

寛政5年(1793年)に町触れが出て、錦絵の中に美女の名前を出してはいけないことになり、判じ絵、謎解きでこの女性が誰なのか伝える手法で描かれた作品。右上の丸の中に書いてある小物で、この女性の名前を謎解きみたいに想像させ、間接的に示しているとのこと。この右上の丸の中に入っている小物がかわいいし、江戸で評判な美女5人に選ばれた女性ってそれだけでワクワクしませんか?

女性なら有名な絵師に描かれたいと思うもの。きっと彼女たちも心躍るような気分で自分の絵を見ただろうと思う。

鳥文斎栄之の作品二つ。

「新大橋下納涼舟」(1796年ごろ)

実際の展示ではフルパノラマですが、一部だけ。

納涼船で夕涼みって、やっぱり鉄板な夏の風物詩。。

こういった納涼船の浮世絵を思い出しながら、隅田川テラスを散歩すると、200年以上前から、今も変わらず私たちの生活の中に夏の納涼シーンが存在していると思うと、感慨深い。

もう一つは、Webで画像検索したため、(実際の展示とは違います)ちょっと小さいけど、雰囲気だけ。

こちらは「扇屋花扇他所行」という作品。(1797~1795頃)

鳥居清長 「風俗東之錦」 雨中三美人は1783年ごろだったけれど、その時代の流行で紙いっぱいに美女たちを大胆に描いているのが特徴。それにしても、一体、日本人は長身で小顔というスタイル抜群の女性を美しいと思う価値観はいつから根付いたのであろうか。

遊女たちの花見はうっとりするぐらい優雅。

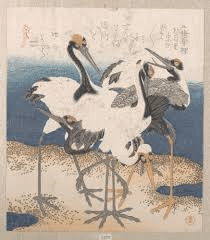

さてさて、最後に、窪俊満 「三ひらの内」磯の五羽鶴。(1810年から1818年ごろ)

これが版画で描かれているなんて、どれだけ超絶技巧なんだろう。

注文によって私的に作られた非買品の摺物。仲間内でグリーティングカードのように新年に交換していた。大量生産ではなく、私的な非売品なのに、こんなにも丁寧に心を込めて作る。江戸時代はなんて豊かなんだろう。

**********************************

今回この展示を鑑賞してみて改めて思うことは、絵師たちがその時代の流行を敏感に捉えつつ、技巧を洗練させながら、美人たちを描きまくっている。

どんな時代でも美しい人をみんな見たいのだ。

美しさの定義は、人生100歳時代とともにどのように変化していくのか?

私は、ある人に年齢はただの目安と言われたことがある。美しさの定義はもっと幅広くなって、もう私は○○歳だからという自らのレッテルは剥がしていい時代なのだとひそかにガッツポーズをする。

私の目指すのはアンチではなくスローエイジング、これから私たち女性たちが新たな美の基準を作っていくのだと思うとワクワクする。

次回、気が向いたときに、第四章から第五章、写楽から広重など、有名な浮世絵作品についてちょっと語りたい。

ワクワク×美×学び=スローエイジングを目指し、仲間を探しています。特におひとりさまが時々被る不都合な出来事にも注目。自らの体験を記事にしようと思っています。ご興味を持ってサポートをいただければありがたいです!どうぞよろしくお願いいたします。