【ぶらりくり】幕末維新やまぐちを歩く

山口には幕末や維新の史蹟や、明治日本の産業革命遺産が数多くあり歩いていて楽しい。山口を観光エリアごとに分けると①魚市場や水族館などが楽しめる下関エリア、②木造五連アーチの錦帯橋で知られる岩国・周南エリア、③大内文化が花開いた秋吉台・山口・防府エリア、④城下町散策や海の幸グルメも外せない萩・長門・津和野エリアの4つに大まかに分かれるが、今回③と④について記録する。

湯田温泉

岡山から新山口まで新幹線で行き、そこから30分ほど鈍行列車で東に行ったところに湯田温泉という山口きっての温泉街がある。山口には1週間ほど停泊したが、そのうちの約半分はこの湯田温泉に泊まった。湯田温泉からは山口にも豊富にも萩にも秋吉台にも下関にも1時間以内に行くことができ、観光の拠点として丁度よい。

宿は松田屋ホテルを利用した。高杉晋作や坂本龍馬などがここで密議を交わしたとさる1675年創業の老舗ホテルで、彼らが入浴した浴槽は「維新の湯」として現在でも入ることができる。客室は手入れの行き届いた回遊式日本庭園を一望できる。

湯田温泉周辺では白狐をあしらった構造物を様々なところで見かけることができる。三十世大内義興の御代、村の寺にあった小さな池に、けがをした一匹の白狐が毎晩傷ついた足をつけにやってきていた。その様子を眺めていた和尚さんが夜明け近くになってようやく去って行く城狐の住処をのぞいてみたところ、そこはお寺の北東にある峰の中腹で、かつて二十四世大内弘世公が紀伊の熊野三所権現を迎えて祀った権現山であった。不思議に思った和尚が、白狐が足をつけていた池の水をすくってみると、ほんのり温かく、さらに深く掘ったところ大量の湯が滾々と沸き出でてきたといわれている。

湯田温泉はアルカリ性単純温泉で、神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢性消化器病、ぢ疾、冷え性、疲労回復に効能があるとされている。

湯田温泉駅

印象的な白狐のモニュメントが建っている。

狐の足あと

足湯カフェ。無限にいられる。

山頭火通り

山頭火通りにあるマンホールには山頭火の句が刻まれている。

井上公園

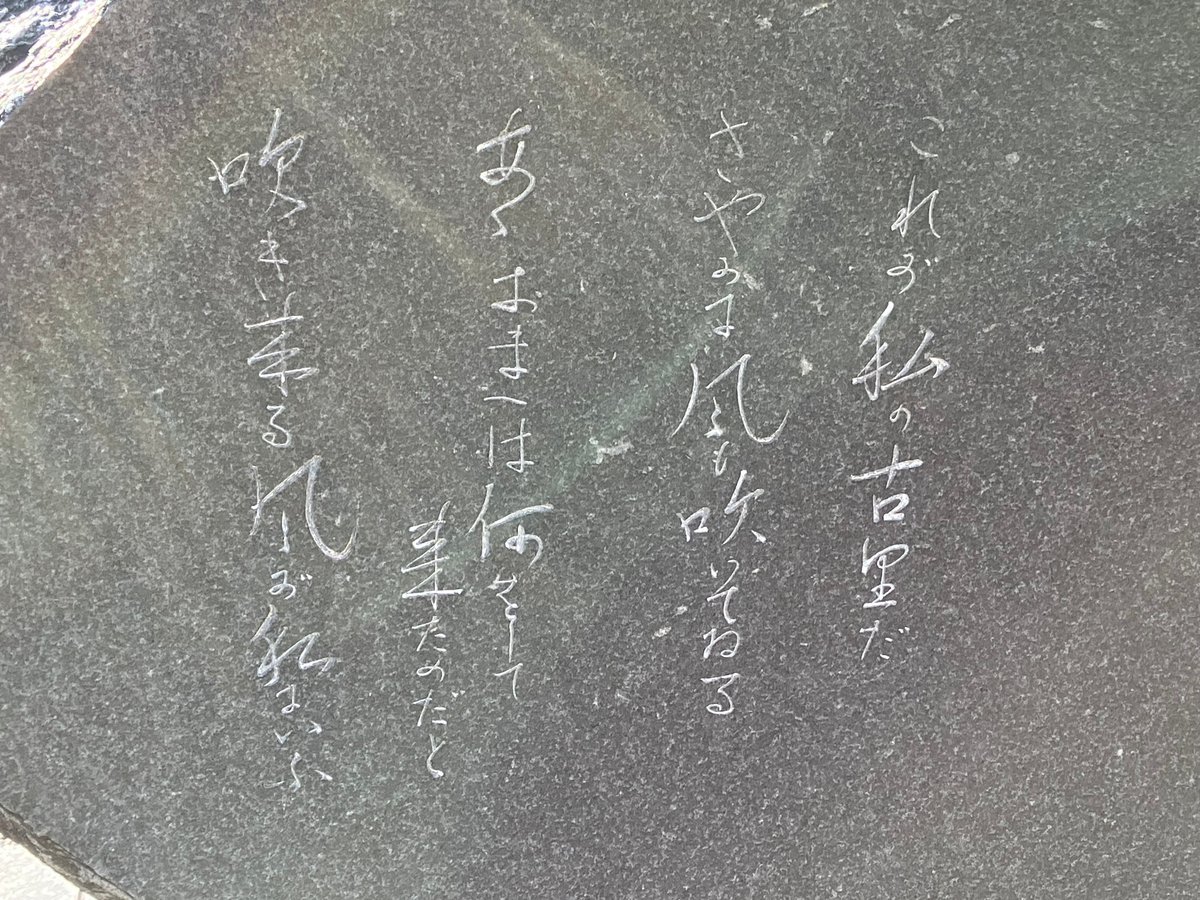

中原中也の詩「帰郷」の詩碑がある。

同じく井上公園にある井上薫像。

種田山頭火の句碑「ほろほろ酔うてこの葉ふる」。種田山頭火は湯田温泉を愛し、昭和13年11月下旬に風来居と名付け十か月余り湯田温泉に庵を結んだ。句碑は句友の大山澄太によって建立された。

山口

山口は室町時代には京都をしのぐほど栄えていたため、西の京都という意味で「西の京」とも呼ばれている。華やかに根付く大内文化ゆかりの社寺はどれも建築美あふれるものばかりで"西の京"が感じられる。

香山公園

瑠璃光寺五重塔

大内氏全盛の1442年に義弘の菩提を弔うために建立された室町時代中期の代表的な建築で、法隆寺や醍醐寺の五重塔と並ぶ日本三名塔の一つ。夜にはライトアップされる。

枕流亭

幕末の豪商だった安部家の離れ。一の坂川の流れる河畔にあったので「枕流亭」との名がつけられた。この部屋で西郷隆盛や木戸孝允たちが薩長同盟に関する秘密会議を行った。二階に立って周囲を見渡すと明治維新の志士になったような気分になれる。山口エリアの幕末維新関連のスポットの中では一番好きな場所。

井上薫の墓

井上薫は長州藩士井上家の次男として1835年に湯田で生まれた。萩の明倫館で学び、小姓役を務め、文久年間に藩命により伊藤博文らとイギリスに留学。維新後、明治政府の参与・外務・大蔵などの大臣を歴任。その後財界で活躍し大正4年9月4日に没した。墓は東京麻布の長谷寺内にもある。

錦の御旗製作所跡

1867に討幕の勅命が下り、錦の御旗政策の内命が下った。品川弥二郎らは京都西陣で材料を購入して山口に持ち帰り、ここにあった養蚕所の一室を錦の御旗製作所として、日月の錦の御旗2旗と菊花の紅白旗各10旗を制作した。この旗が鳥羽伏見の戦いで官軍の陣頭に立てられた。

露山堂

1863年4月に萩藩主毛利敬親が藩庁を山口に移した際、藩庁と一緒に一露山の麓に建てられた茶室であり、その小山の名により露山堂と名付けられた。敬親はこの一室で討幕王政復古の密議を凝らしたといわれている。廃藩後は品川弥二郎が資を集めて建物を買収し現在の地に移した。

洞春寺

戦国の雄・毛利元就の菩提寺として有名。毛利元就は安芸郡山城において75歳で没し菩提寺もその近くに建立されたが、毛利氏の防長移封により山口に移された。元就が生前に敵味方の戦死者の供養のために行っていた法華経千部会は現在でも行われている。

龍福寺

大内氏18代当主・満盛により1206年建立。以降、約350年間にわたって大内氏の本拠地となった館跡でもある。本堂の屋根は入母屋造り、檜皮葺きの屋根で室町時代を代表する和様建築がみられる。

八坂神社

大内弘世が京都の八坂神社から分霊を迎えて祀った古社。7月20日から27日には600年も続く山口祇園祭が催される。朱塗りの本殿に施された蟇股は13種類の図柄が彫刻されており、優美な装飾が施された大内文化初期の名建築である。

今八幡宮

大内氏30代当主・義興により1503年に建立。本殿は三元社流造で拝殿と楼門が連結した山口特有の建築様式になっている。

萩

萩には山口市内からバスで90分くらいで行くことができ、湯田温泉通駅から萩・明倫センター駅までバスに乗った。長州藩の城下町として藩政時代の町並みが残っており、江戸時代の地図を見ながらでも街を歩くことができるといわれている。城下町は結構広いのでレンタル自転車を借りた方が回りやすい。明治維新を成し遂げた人たちの多くが萩の出身であり、彼らと同じ光景を見ていると思うと感慨深い。

萩ではおよそ250の道に名前が付けられている。この猫町は昔毛利輝元の家臣でとても猫をかわいがっていた人が住んでいたから猫町と名付けられたともいわれている。

明倫学舎

かつて萩藩の人材育成を担った藩校・明倫館。そのあとに建てられた小学校校舎を活用し、萩の歴史や世界遺産を紹介する施設となっている。騎兵隊の格好をした萩のゆるキャラ「萩にゃん」にも会える。

青木周弼旧宅

幕末における日本屈指の蘭学者・青木周弼は大島郡和田村(現

・周防大島町)に生まれ、漢方医学を学んだ。江戸でオランダ医学を学んだ後に長崎に遊学し、藩主毛利敬親に召し抱えられ、1840年に医学館教官に任命。医学書の翻訳など西洋医学の発展に尽力し、教育活動にも力を入れた。1848年には高杉晋作の天然痘を来診。

実弟の青木研蔵は明治天皇の大典医に任命され、その養子の青木周蔵は駐英公使として日英通商航海条約に調印し、領事裁判権の撤廃に尽力した。

昔蔵の下から埋蔵金が発見されたことでもニュースになった。

木戸孝允旧宅

木戸孝允は1833年6月26日、萩藩医和田昌景の長男としてこの地に生まれた。8歳で石高150石の桂家の養子となり桂小五郎と名乗るが養母が死亡したため実家で成長し、江戸に出るまでの約20年間をこの家で過ごした。

木戸孝允は17歳の時には藩校明倫館で吉田松陰に学び、20歳の時には江戸に出て剣術や洋式兵術、造船術、蘭学等を学んだ。特に剣術に関しては幕末三剣客の一人といわれた斎藤弥九郎に師事。30歳のころから藩の要職に就いて正義派を指導する一方で京都に赴いて国事に奔走。33歳の時藩命により木戸貫治と改名。1866年には坂本龍馬の仲介によって西郷隆盛らと討幕の一大勢力となる薩長同盟を結んだ。

明治新政府では特に五箇条の御誓文の草案作成に参画し、版籍奉還や廃藩置県の実現に力を尽くした。これらの功績により、西郷隆盛・大久保利通ととともに「維新の三傑」と呼ばれ、情の西郷・意の大久保に対して「知の木戸」とも称される。

1871年には新政府の参議となりその後岩倉使節団の全権副使として欧米を視察し、立憲体制への促進に尽力した。

1877年5月26日、西南戦争のさなか「西郷、もう大抵にせんか」とつぶやきつつ京都土手町の邸で京都で病死。数え年45歳。

円政寺

伊藤博文や高杉晋作が学んだ寺。

円政寺では大天狗の面も有名である。高杉晋作の母親は病弱な息子の健康を祈願し、拝殿の大天狗で当時の晋作を勇気づけたという。

敷地内の金毘羅社社殿の秋芳洞欄間には十二支が飾られている。

県内最大の石灯篭。灯篭を支えている石のうちのいくつかは動かすことができる。

萩城跡・指月公園

萩城の旧跡がある公園。1604年に毛利元就が指月山麓に築城した別名「指月城」跡。

花江茶亭は1854年ごろ、萩藩13第藩主毛利敬親が花江御殿内に造った茶室である。幕末の動乱の中で藩主は家臣らと茶室に託して時勢を論じ国事を画策したといわれている。維新後に花江御殿は長屋氏に譲渡されたが明治22年ごろに品川弥二郎らが茶室を買い取り、指月公園に移築した。

指月公園内にある志都岐山神社は1878年に旧本丸付近の萩の有志が山口の豊栄・野田両神社の遥拝所を建立したことに由来する神社。毛利元就・隆元・輝元・敬親・元徳の5柱が祭神で、そのほかに初代から12代までの萩藩主が祀られている。

萩反射炉

名辞日本の産業革命遺産に登録された萩反射炉。反射炉とは大砲に使う鉄を精錬する金属溶解炉の事であり、長州藩の若者たちは自力でこの反射炉を作り上げようと情熱を注いだ。結果的にその情熱は実を結ぶことはなかったが、夢に向かって挑戦をつづけた幕末の志士たちの熱い思いは今も十分に伝わってくる。設計図もなしに反射炉の製造に挑戦するという困難に立ち向かった長州藩士らのパワーを感じられる。

松下村塾

吉田松陰が主催した私塾で、海防や高度な産業技術の重要性を説き、伊藤博文や山形有朋など幕末維新や明治新政府で活躍する人材を多数輩出した。

吉田松陰誕生の地

松陰神社のすぐそばに吉田松陰誕生の地がある。

伊藤博文旧宅

松陰神社のすぐそばに伊藤博文の旧宅が建っている。もともとは伊藤直右衛門の居宅であったが1854年に博文の父・十蔵が一家を挙げて伊藤家に入家してからは博文の居宅となった。博文は1868年に兵庫県知事に赴任するまではここを本拠としたといわれている。また、旧宅の隣には品川の別邸を移築した建物が展示されている。

吉田松陰の墓

松陰神社のそばに吉田松陰が眠る墓がある。

高杉晋作の墓も吉田松陰の墓のすぐそばにある。

秋芳洞

秋芳洞へは湯田温泉からバスで50分程度で行くことができる。下湯田駅からバスに乗ったが、google map上の下湯田駅のバス停は間違っているので要注意。

東洋一大きな鍾乳洞で河童の住む洞窟といわれている。

青天井

外からの光が水に反射して天井を青く染めていることから青天井と呼ばれる

長淵

百枚皿

洞内富士

南瓜岩

大松茸

すぼ柿

傘づくし

大黒柱

空滝

黄金柱

巌窟王

秋吉台

秋芳洞を抜けた先にはさわやかな空気が流れるカルスト台地・秋吉台が広がっている。変化にとんだ自然美を楽しむことができる。

売店では秋吉の梨ソフトクリームが売ってる。

【おまけ】維新史

1853年 ペリー提督の米国艦隊が浦賀に来航

1854年 日米和親条約締結

1858年 日米修好通商条約締結

1859年 安政の大獄により吉田松陰刑死 (29歳)

1860年 桜田門外の変で大老井伊直弼が暗殺 (45歳)

1863年 長州藩が下関海峡で米、仏、オランダの船舶に砲撃

高杉晋作が騎兵隊を創設

藩庁が萩から山口に移る

七卿落ち

1864年 池田屋事件

禁門の変で久坂玄瑞が戦死 (24歳)

米、英、仏、オランダの四か国連合艦隊が下関を砲撃

第一次長州征伐

高杉晋作が功山寺で決起

1865年 長州藩で正義派により藩内統一

1866年 坂本龍馬の仲介で薩長同盟締結

第二次長州征伐

徳川慶喜が第十五代将軍になる

1867年 高杉晋作病死 (28歳)

錦の御旗が山口で製作される

大政奉還

坂本龍馬と中岡慎太郎暗殺 (31歳・29歳)

1868年 鳥羽伏見の戦いにより戊辰戦争開始

五箇条の御誓文発布

西郷隆盛と勝海舟の会談により江戸城無血開城

1869年 東京遷都

五稜郭の戦い

戊辰戦争終結

版籍奉還

大村益次郎暗殺 (45歳)

1870年 小松帯刀病死 (35歳)

1871年 広沢真臣暗殺 (38歳)

廃藩置県

1873年 地租改正

1876年 神風連の乱

秋月の乱

萩の乱

1877年 木戸孝允病死 (44歳)

西南戦争により西郷隆盛自害 (50歳)

1878年 大久保利通暗殺 (48歳)

1885年 伊藤博文が初代内閣総理大臣になる