デザインの自由研究:デザインセンスの正体とデザイン的発想法

Hello, here tsujihara.

最近考えているんですが、こういうnoteって「書く理由」の方が少ないんですよね、本来。日常的な業務や、考えるべきこと・やるべきことは山ほどあって、ちまちま書いてるくらいならお酒飲みたいし休みたいし寝転がってyoutube見てたい。

それでも文章を書くっていうのは強い動機付けが必要なので正直私もあんまり続かない方なのですが、ここ数本「デザインの自由研究」というコンセプトにしてからというもの書きたいこと・考えを整理したいことがたくさん生まれています。仕事で「コンセプト大事っすよ!」と散々言い続けてるクセに、自分という個人に跳ね返ってようやくその力を実感しているところです。

では、今回は「デザインセンス」という魔法のような能力とデザイン的発想法について考えてみたいと思います。

「デザインセンスがある」人が持っている能力

「デザインセンスがないから」という言い分を耳にすることは多く、これは私の耳には「美意識がないから・低いから」といっているように聞こえています。そういう多くの大人は美術教育を受けたのは小学校が最後で、きっと「絵がうまく書けなかった」んだろう。ここで筆を新たにするまでもありませんが「デザインセンスがある」とは「絵がうまいこと」ではありません。

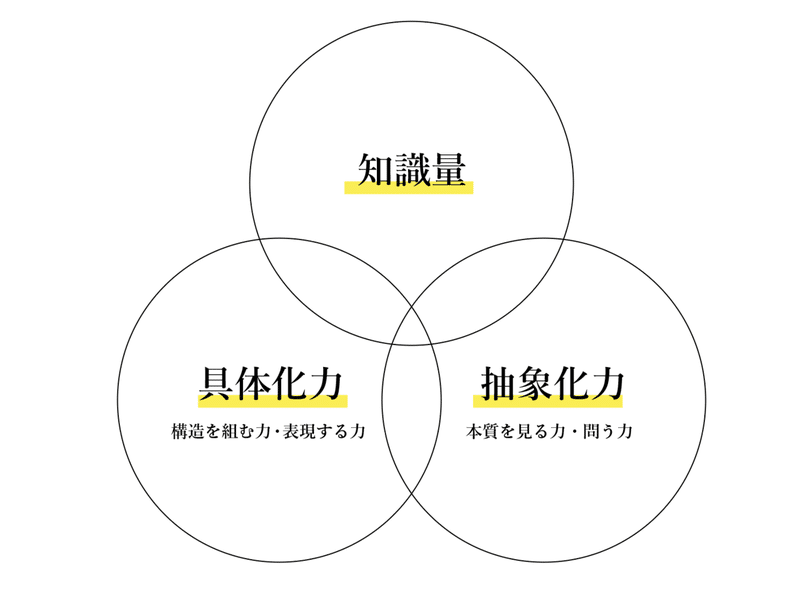

辻原が考えるに「デザインセンスがある」と言われる時、その人が持つ力は主に3つの能力「知識量」「抽象化力」「具体化力」に分解できます。「絵がうまい」というのは「具体化力」が高いというだけの話。

デザインを単にグラフィックの話だけにしたくないけど、たとえば「クールなイケてるwebデザインにしてください」と言われた時デザイナーの頭はこんな感じになっています。

デザイナーの、という書き出しにしてしまったけどこれ自体はあらゆる専門職において同じなのではないかと思っています。

では「デザインセンスがある」と言われる人は何をしているのか?

情報を「知識」に変える方法

デザイナーの水野学さんが書いた「デザインは知識からはじまる」という本があります。ざっくりいうとセンスとは知識だよ、センスとは先天性じゃなくて後天的努力なんだよということが書いてあります。

この本に書かれていないので勝手に補足しておくと、情報と知識は異なるもの。情報は情報のまま持っていても多くの場合使うことができない。なぜならはそれば知識になっていないのです。

辻原が考えるに、情報と知識の違いは「フォルダリング」「ラベリング」されているかどうか。違いは下記のようなイメージです。

たとえば「経営」というラベルやフォルダを持たないデザイナーが経営に対して適切な言及ができないのは、そもそも引き出しや適切なデータを持っていないからだし、ニュースなどで情報を得ても適切にフォルダリング-ラベリングができないため知識に変換できないから。

いわゆる「経験値」というのは「経験により蓄積された知識量や技術力」ということもできますが、経験によって増える純粋な知識よりも有効に働くのは「ラベル」や「フォルダ」の精緻化、それによるデータ整理とサーチの上達(=引き出し力)によるものだと思います。

つまり「デザインセンスがある人」は適切なタイミングで適切な内容を引き出し、利用している。辻原個人的にはこれがセンスと熟達の正体であると考えています。熟達により思考の解像度が上がるのも同じ理由です。

アイデアは抽象化と具体化の間で生まれる

では知恵やアイデアはどこで生まれるのかというと、私は明確にここだと思います。抽象化と具体化の間。

この2つの能力の燃料は「知識」。知識を2つのエンジンで燃やしながら交換しシミュレーションを行う中でアイデアは生まれます。この黄色の部分で起こっているのは脳内での「事例検証」です。

ここでの発想法をより詳しく見ていきましょう。

デザイン的発想法

「デザイン的」と書き出しましたが、これもデザインに限らずなのではないかと思います。よいアイデアを生み出す際に必要な思考は「クリティカルシンキング」「ラテラルシンキング」「ロジカルシンキング」

・クリティカルシンキング...批判的志向:Whyを繰り返す

・ラテラルシンキング...水平思考:orを繰り返す

・ロジカルシンキング...論理思考:Becauseを繰り返す

これらの思考法は特段難しくなく、上記のようにWhy/or/Becauseを繰り返し自分自身にぶつけながらアイデアを発散させ収束し理論補強し、そのうちに脳内で「事例検証」が行われよいアイデアになっていきます。

それぞれのイメージはこんな感じ。

クリティカルシンキング・ラテラルシンキングは「発散系」の思考で、ロジカルシンキングは「収束系」の思考ですが、発散→収束とタームを区切って行うのではなく、多くの場合デザイナーの頭の中ではそれぞれが同時進行しています。

「アイデアマン」という表現は死語になっていいと思いますが、こういうのは再現性がなければ職にならない。間違いなく技術であり、訓練・開発可能な能力であるということです。

自分の脳のクセを理解する

また個人で「脳のクセ」が異なることも注意。一般的に「左脳=ロジカルシンキング」「右脳=クリエイティブシンキング」のように言われますが、個人的にはこれは誤謬だと思っています。

左脳は垂直思考で、右脳は水平思考なのだ。「立体的に考える」とはこの両者を行き来すること。

前者には論理が必要ですが、後者には論理が不要です。例えば私はあらゆる診断で「左脳的」な人間だとされるし、自分でも屁理屈度には自覚があります。そういう人間は意識的に「右脳領域を刺激する活動=手を動かして考える」などを組み込むと創造的思考になります。私自身、最もクリエイティブなのは「動きながら考える」時間だというのを理解しています。

いわゆるアート思考といわれる発想活動は「垂直思考」「水平思考」をぶつけ混在させることで創造的思考を手に入れようよ、というロジックです。たしかにある程度妥当性はありそうですが、アート思考もデザイン思考も目的を定めない「よく切れる包丁」みたいになるのはあんまり好ましくないと考えているし、実は身に付けるのはそんなに難しくない。

思考の種類とクセにコンシャスになればいいだけなのです。

まとめ

つまり創造的なアイデアのためには、

①適切に整理された知識の引き出し

②抽象と具体化の間で簡易的な仮説検証を行う

③発散と収束の思考をうまく活用する

④自分の脳の癖を理解し発想工程に異分野をぶつける

みたいなことが有効なのではないかなと思っています。(デザイナーが必ずしも創造的人種かどうかはおいておいて)これらの積み重ねが「デザインセンスがある人」を作るんじゃないかな、デザイナーの頭の中ではこういうことが起こっているよ、という辻原の自由研究でした。

Thank you! I love you.

辻原咲紀

ILY, inc CEO

Business Designer

新卒でデザインプロダクトメーカーに就職、営業・マーケティング・商品企画・デザインの領域を横断し担当。インハウスでの広告制作やブランディング・アートディレクションに携わり独立。ベンチャー企業への技術提供・企業立ち上げなどを経て、0→1、1→100まで幅広いデザインに従事。2016年にデザインのコンサルティング&クリエイティブエージェンシーのILY.incを設立。経営・事業開発・コミュニケーションなど領域を横断した様々なデザインに取り組む。広島市立大学非常勤講師。

私たちILY,は、ロゴ制作やビジュアルデザインなどの”見た目のデザイン”にとどまらず、MVV策定や事業・サービスのコンセプト設計などの”コトのデザイン”もご提供しております。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?