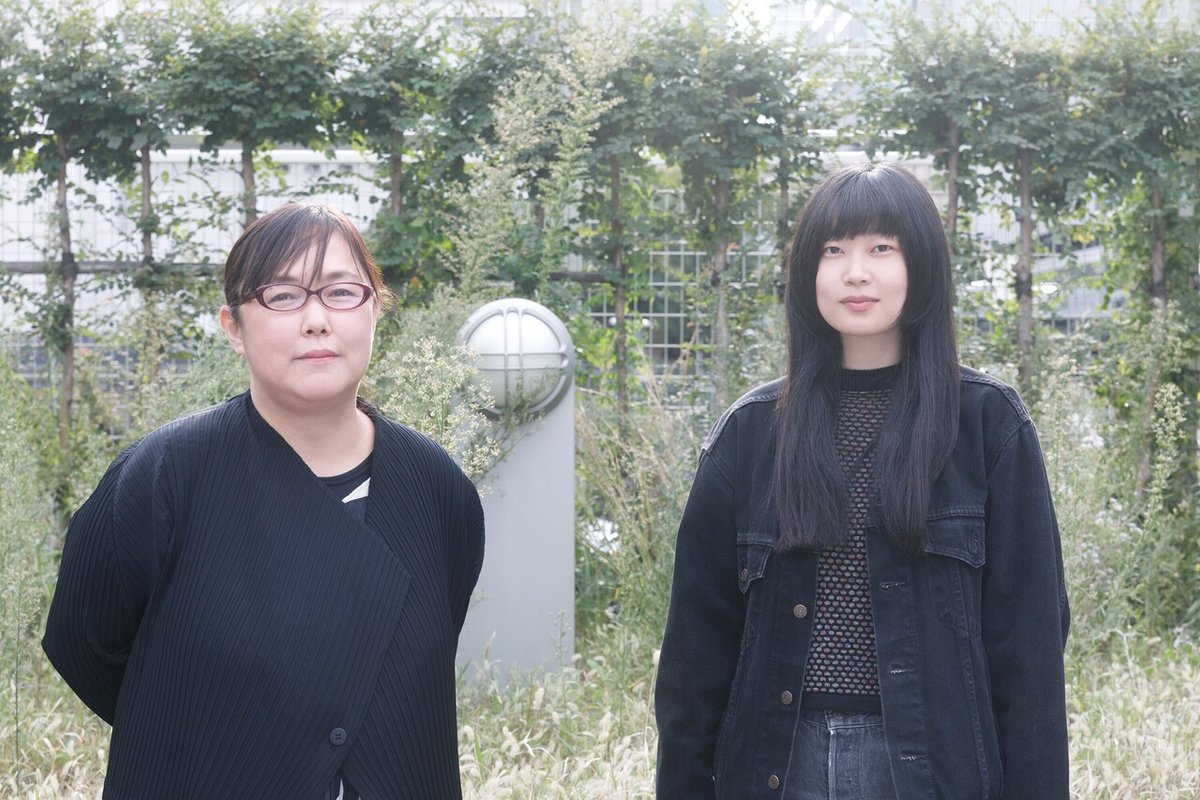

山中瑶子監督 ✕ 佐藤順子プロデューサー対談 後編

(前編からつづく)

■ 長く残る「映画」をつくる

山中:今って映画が量産されていて、中には意識の低い……目論見の低い映画があるじゃないですか。話題も次から次へとどんどん転換していくというか。公開前にすごく盛り上がっても、公開後はあんまり続かないことが最近増えている気がして、あれってどういうことなんでしょう。

佐藤:私は95年頃にこの業界に入ったんですけど、おそらく当時はそうじゃなかったですね。どんどん映画の寿命が短くなるから、作り方もベルトコンベアで量産するようになっているでしょ。一瞬にして話題になるもの、お客さんが飛びつくものが企画の立ち上がり方になっちゃってるけど、正直言うと、そういう作品は残らないよね。95年頃って、映像作家とか映画監督と呼ばれる人たちがもっといっぱいいて、その頃の作品が一巡して未だに若い世代の人々にも影響を与えています。映画ってビジネスではあるけど、ビジネスではないところがあるじゃないですか。自分で会社を作ったのも、母体を小さくして、もうちょっと時間をかけて「映画」を作ろうと思ったからなんですよ。

山中:そうですよね。企画を立ち上げるのがプロデューサーと監督の仕事だけど、なんだかテンポが速すぎて。たぶん、お客さんももうそういうのは求めていないと思うんですよ。作り手側が仕掛けてテンポを速くしているという自覚を持ったうえで、それを食い止めるのもこちらがするべきだと思います。

佐藤:本当にそう思います。そのためには、作る側も、あんまり情報を入れないほうがいいんじゃないかって思うようになってきたんです。情報が多すぎて、若い方も何を観ていいか分からなくなっちゃってるんですよね。昔はミニシアターもキュレーターじゃないけど、この小屋でこういう作品をおすすめしているから、この監督を今推してるから観てくださいってやってたけど、そういうスピードじゃなくなってきてる。ちゃんと立て直すなら今のこのタイミングだなってすごく思います。

■ IKURAに登録予定の企画

山中:映画監督か、映画監督の妻が主人公の映画を撮ってみたいと思っています。どうしたって権力を持ってしまう立場にいる人の振る舞いを描きたいですね。私は偉そうな人が嫌いなので、権力を振りかざしている人をうーって思いながら見るんですけど、権力を持ってしまう人にも葛藤があると思うんですよね。そのやるせない感じも含めて権力者を撮りたいなと思っています。映画を撮る映画も撮ってみたいので、それで主人公が映画監督はどうだろうと。

佐藤:それすごい面白いと思う。

山中:権力者を断罪したいとか、権力者を一斉にバッシングする風潮をどうこう言いたいとか、そういうことをやりたいわけではなくて、もっとその人のパーソナルな部分に興味があるんです。それにともなって、権力者を描く際に、いつでも夫を支える添え物のような存在としてばかり描かれている妻の、それ以外の在り方についても考えてみたいです。男性主人公は一回撮ってみたいですね。

佐藤:山中さんの中では、お母さんが権力者的な感じに見えてるんだろうか。そういうことでもないか。

山中:母親の管理下にいたときはそう見えていたんですけど、そこから出てみると、母親は権力を持ちたい訳ではなくて、権力を持たされている人だと思いました。子供を抑圧したくてしてるのとはまた違うのかなと。それは他の人たちにも言えることかなと思います。その人の意志だけでやっているわけではないというか、どこかロールプレイング感があって、こういうもんだろうって、深く考えずに役割を演じているうちに取り返しつかなくなってしまったみたいな。そういう仕組みになっているというか。もちろんそうではない場合も多分にありますが。

佐藤:本当にそういう人を映画業界で見てきたからよく分かります。昔の日本映画で言うところの「ヒエラルキーを作ったほうが、緊張感が生まれて良いものができる」みたいな風潮が今も残っているけど、もうそうじゃないと思うんだよね。今は、若い子たちのモチベーションや面白さをどうやって引き出すかを考える時代になっているのに、未だにピラミッド方式がなくならない。その構造をちゃんと描く映画があっても面白いんじゃないかなと思います。それにしても、山中さんは、物の見方とか興味の持ち方が普通の人と違って、それが面白い作品につながるんだなって思いました。

■ 山中監督の撮影現場

佐藤:山中さんの現場って撮影は速いんですか。

山中:プロデューサーがついた作品は速かったです。だから、本来遅いのか速いのかが分からないんですよね。自主制作のときはスケジュールが伸びることが分かっていても、スタッフをやってもらう友人に甘えてしまいよく粘りましたけど、『魚座どうし』はフィルムで撮るのもあって、さくさく進むように意識しました。事前に準備を怠らなければ、そんなに遅いことはないだろうと思います。

佐藤:役者さんとのコミュニケーションはどんなふうにとるんですか。

山中:あまり内面的な話は多くは話さず、所作を細かく伝えてます。どちらかと言うとシステマチックなほうかもしれないです。

佐藤:なるほど。だからああいうふうになるんだろうな。だってセリフ語りの映画じゃないですもんね。カメラマンにはかなり細かく指示を出してますか。

山中:プロのカメラマンにお願いするまでは、自分がカメラを回すときと同様に、細かく指示を出していたんですけど、それは失礼かなと思って。カメラマンにはその人のカラーがあって、それをいいと思ってお願いしてるので、あんまり言い過ぎないようにしています。

佐藤:『おやすみ、また向こう岸で』で、三浦透子さんのどアップが急に陰るカットとか、言葉にできないキャラクターの心情風景が、すごいカットとして入ってくるじゃないですか。あれをどこまで監督が意図してやってるのか気になって。

山中:結構計算してる部分もあれば……計算してるかな(笑)。

佐藤:してるよね。ああいうセンスがすごいなと思います。

■ IKURAへの期待

佐藤:プロデューサーによって違うかもしれないですけど、短編でもいいので監督の過去作を観たいですね。私、作品を観ないと一緒にお仕事しないんですよ。本は一緒に作るものなので、オリジナルの構想があるのであれば、プロット的なものがあるといいですね。

山中:たぶんIKURAに登録する監督は、商業の体制だったり、プロとはなんぞやみたいなことを分からないに決まっているので、監督に優しくしろっていうんじゃないですけど……優しくしてほしいです(笑)。ちょっと変だぞ、というプロデューサーからは、間に入って守っていただきたいです。どうしても監督の立場が弱くなるので。

佐藤:そうですよね。監督の才能がいかに発揮されるかは、組むプロデューサーによって全然変わると思います。お金が集まらないと未払いが続くとかは未だ起こりうる業界でもあるので、監督がストレスに思わないよう、いざというときは企画を引き上げられる仕組みが大切ですね。

山中:あと基本、ギャラはしばらく後に支払われることが多いので、コツコツほしいですね。そのあたりは誰がどうしたら改善していくんだろうって悩んでいます。定期的な支払いが当たり前になってほしいです。

佐藤:そうだよね。ちょっとずつ払ってもらえれば生活できるのにって思いますもんね。

■ 映画を身近に感じられる環境を

佐藤:西川さんのデビューを宣伝でお手伝いさせてもらったときも思ったんですが、やっと「女性監督」という肩書なしに、オリジナリティで勝負できる監督が出てきたなと。だから、そういう監督を国内でも海外でも紹介できるような作品をやりたいですね。そのためには私も経済力がないといけないし、それこそVIPO(映像産業振興機構)のサポートも必要です。やっぱり、ビジネスを主眼にものづくりをしても新人は育たないですよ。そこにプロデューサーも意識を向けないといけないし、業界全体で取り組まないといけないと思います。

あとは、映画文化を根付かせるためのトータルな支援や取り組みも重要です。たとえば韓国ではKOFIC(韓国映画振興委員会)の助成のもと、シネコンでアート系の作品をかけたり、きちっと文化としてサポートしていますよね。日本もそのあたりと真剣に向き合わないと、どんどんオリジナリティがなくなって「芸術後進国」みたいになってしまうと思います。

山中:テレビの映画ロードショーの枠も元に戻してほしいですね。上の世代の監督から、「昔は毎日映画のチャンネルがあって、子供の頃からランダムに浴びていた」というような話を聞くたびに、もう全く環境が変わってしまったんだなと寂しくなります。

佐藤:映画に対してそれほど意識的じゃない人にも、映画が身近なものになっていかないといけないですよね。YouTubeのほうが面白くなっちゃって、どんどんせっかちになるし、欲しい情報しか取らなくなるでしょう。山中さんのように色々な映画をご覧になって、それを血肉にして面白い発想をする人が出てきてるわけで、感性のある若い人はもっといると思うんですよね。そういう監督たちと出会って映画をつくっていきたいですね。

(2021年10月21日収録)

PROFILE

佐藤順子 SATO Junko

95年より映画会社シネカノンにて洋画の買い付けや日本映画の制作、公開に関わる。配給会社スターサンズ入社後はヤン・ヨンヒ監督の『かぞくのくに』を初プロデュース。同作はその年の数々の国内の映画賞を受賞し、ベルリン国際映画祭でC I C A E賞を受賞、米国アカデミー賞日本代表作品に選出される。『あゝ、荒野』(16/岸善幸監督)はアジアンフィルムアワード助演男優賞など国内外の賞を受賞。主なプロデュース作品に『宮本から君へ』(19)『MOTHER』(20)『ヤクザと家族 The Family』(21)、『空白』(21)、Netflixシリーズ『新聞記者』(21)などがある。昨年、自身で制作プロダクションMou Pro.を設立。

山中瑶子 YAMANAKA Yoko

1997年生まれ。日本大学芸術学部中退。独学で制作した初監督作品『あみこ』がPFFアワード2017に入選。第68回ベルリン国際映画祭に史上最年少で招待される。ポレポレ東中野で自主配給にて公開し、同館のレイトショー最多動員記録を打ち立てる。

監督作に山戸結希監督プロデュースのオムニバス映画『21世紀の女の子』における一遍、「回転てん子とどりーむ母ちゃん」(2018)、オリジナルテレビドラマ「おやすみ、また向こう岸で」(2019)。最新作は、ndjc若手作家育成プロジェクトにて製作の『魚座どうし』(2020)。現在長編映画準備中。