演奏スタイルの歴史③ そして現代へ

これまでで、バイオリンは胸や肩に乗せて演奏するスタイルだったのが、18世紀の初め頃から顎で挟む方法へと変わってきたことをお話しました。

楽器を挟む場所

1750年頃には、ある程度の演奏家は楽器を顎で挟むスタイルを採用していたことはわかってきましたが、まだ顎で挟むのはE線側、つまり現在とは反対側の位置を挟んでいたようです。

実際にその頃からE線側を挟んでいる絵が現れだします。

かといって、みんながみんなそのスタイルを取り入れたわけではなく、昔ながらのスタイルで演奏した人もいれば、テールピース部分を挟んでいるような絵もあります。

どうやら1850年頃になると首元でE線側を挟んで演奏するのが当たり前になり、胸で演奏している絵はほとんど見受けられなくなります。

この頃の高名な演奏家はどうだったでしょう。

「ベルリンのシュトラウス」と呼ばれたハンガリー生まれの作曲家、指揮者であるヨーゼフ・グングル(Josef Gung'l, 1809-1889)は、テールピース上の若干G線寄りを挟むスタイルのようです。

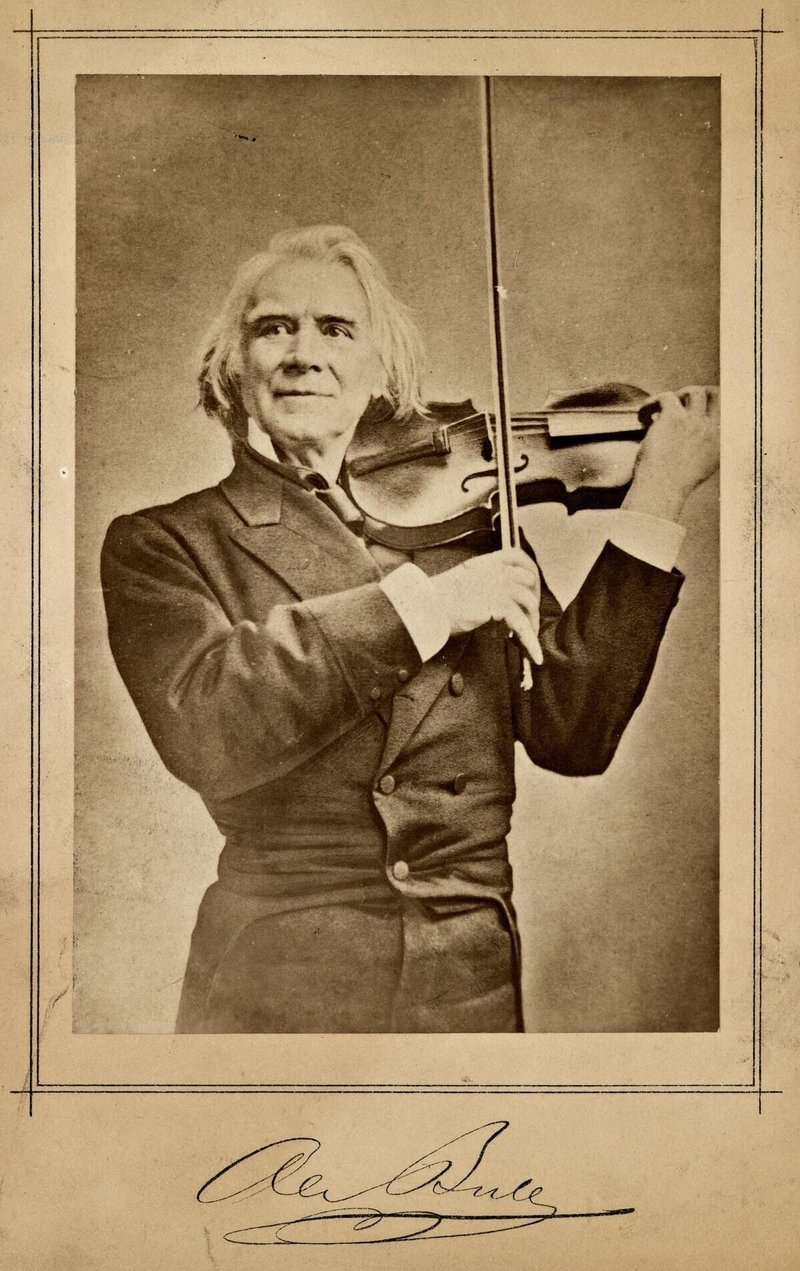

ブラームスのバイオリン協奏曲を初演したバイオリニストとして後世に名を残しているヨーゼフ・ヨアヒム(Joseph Joachim, 1831-1907)はE線側を挟むスタイルだったようです。

この絵のヘンリク・ヴィエニャフスキ( Henryk Wieniawski, 1835-1880)はデフォルメされていますから正確ではないでしょうが、G線側を顎で挟んでいるように見えます。

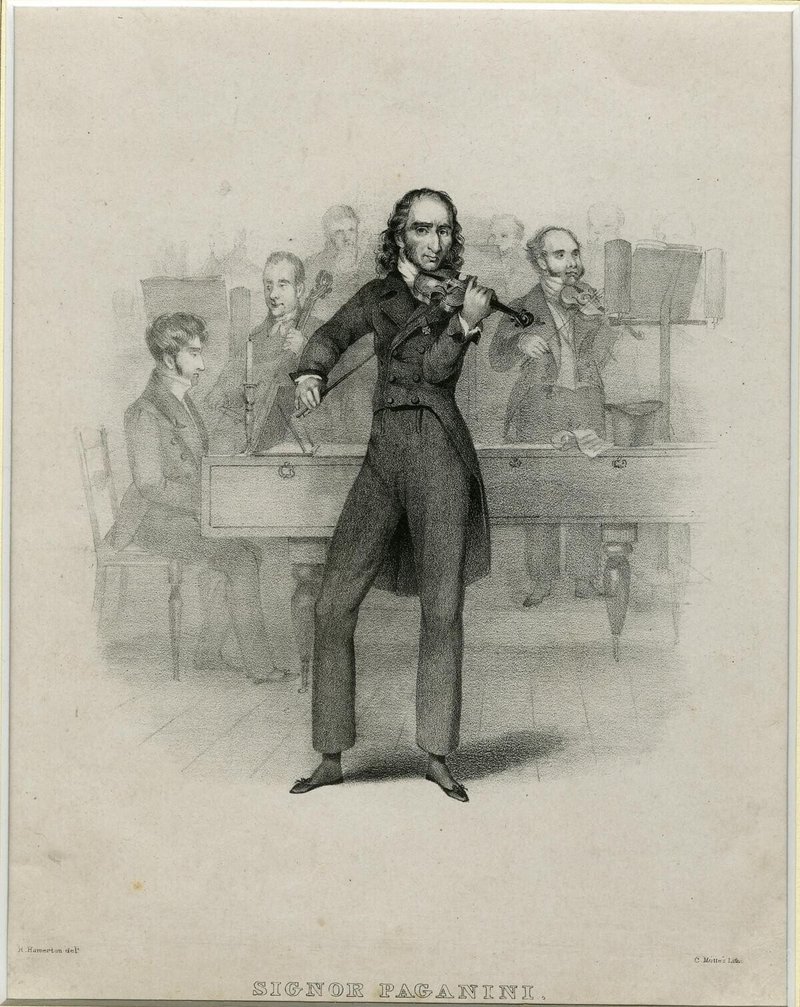

そして1800年代初めは、あの稀代のヴィルトゥオーゾ、ニコロ・パガニーニ(Niccolò Paganini, 1782–1840)が活躍していた時代でもあり、彼の絵もたくさん残されています。

この絵はテールピースのE線側を挟んでいますが、

こちらの絵ではG線側を挟んでいます。

そこで彼の愛用した「Il Cannone」を見てみると、G線側のニスがよく剥げているように見えます。

時代的に考えると、パガニーニ以前は「顎で挟まない」か「E線側を顎で挟む」のが一般的だったはずですから、パガニーニがG線側を挟まなければG側のニスは剥げていなかったでしょう。

つまり、この楽器のG線側を挟んだのはパガニーニだったと考えられます。

もちろん後世の人が挟んで演奏したと見ることも出来るでしょう。しかし、この楽器はパガニーニの遺言で「他人に譲渡、貸与、演奏をしない」ことを条件にジェノヴァ市に寄贈しており、彼の死後長い間誰にも演奏されずに顎当てが無いまま残された楽器ですから、このニスの剥がれは彼が頻繁にG線側を挟んでいた証拠と言えます。

顎当ての登場

顎当ては1820年頃にルイ・シュポーア(Louis Spohr, 1784 - 1859)が発明したとされていることは、以前お話しました。

パガニーニは1834年に引退し、1840年に亡くなっていますので、顎当てのことは知っていたと思いますが、もし使っていたとしても殆ど使ったことはないでしょうし、Il Cannoneには顎当ては残されていませんでした。

それにニスが剥げているのは顎当てを使用しなかった証拠でもあります。

この様に、19世紀では演奏家によってどこを挟むかは違っていたようで、まさに過渡期であったのでしょう。

この後、1800年代後半から1900年代前半でG線側を挟むのが一般化したようで、多くの絵や写真がG線側を挟むものへと変わってきます。

それは顎当ての普及も大きく関与したのではないかと思います。

このように、1900年前半で現代と同じスタイルになっていったようです。

ただ、一般の演奏家の中には20世紀になっても顎当ても付けずにE線側を顎で挟んでいた人たちもいました。

ですが、ほとんどのトップバイオリニストたちは20世紀の初めにはG線側またはテールピース上に顎当てを付けて演奏していたようです。

肩当て

そして、現在ではKUNに代表されるブリッジ型の肩当ても併用するのが一般的になりましたが、このブリッジ型の肩当ても20世紀初頭に様々な人が考案するようになります。

実は肩当てそのものは19世紀の初めには考案されており、フランスのバロー(Pierre Baillot 1771 – 1842)というバイオリニストは楽器を快適に保持するために厚手のハンカチやクッションを使用することを提案しています。

しかし、その時の肩当てと呼ばれているものは裏板にクッションを挟むといったもので、市販されていると言うよりも演奏者が工夫して準備するものだったようです。

現在でもブリッジ型だと高すぎて合わない人が、自分で工夫して輪ゴムとスポンジを使用している場合もありますよね。

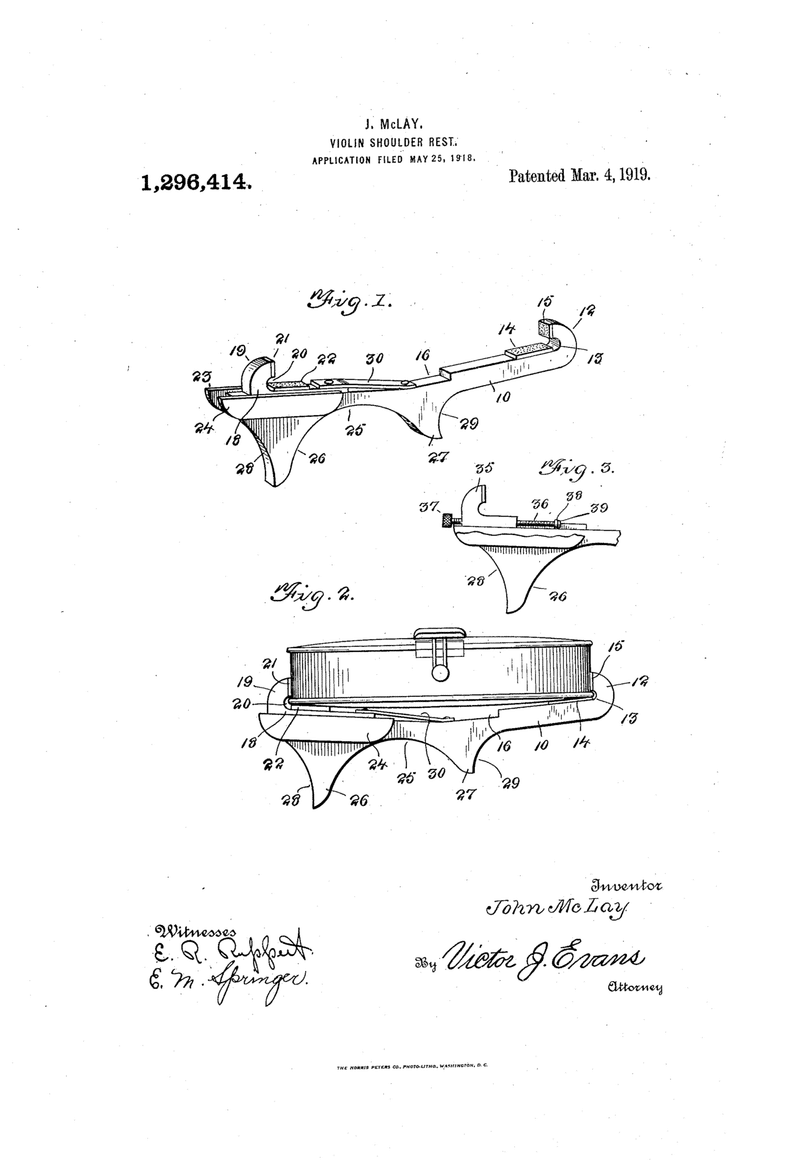

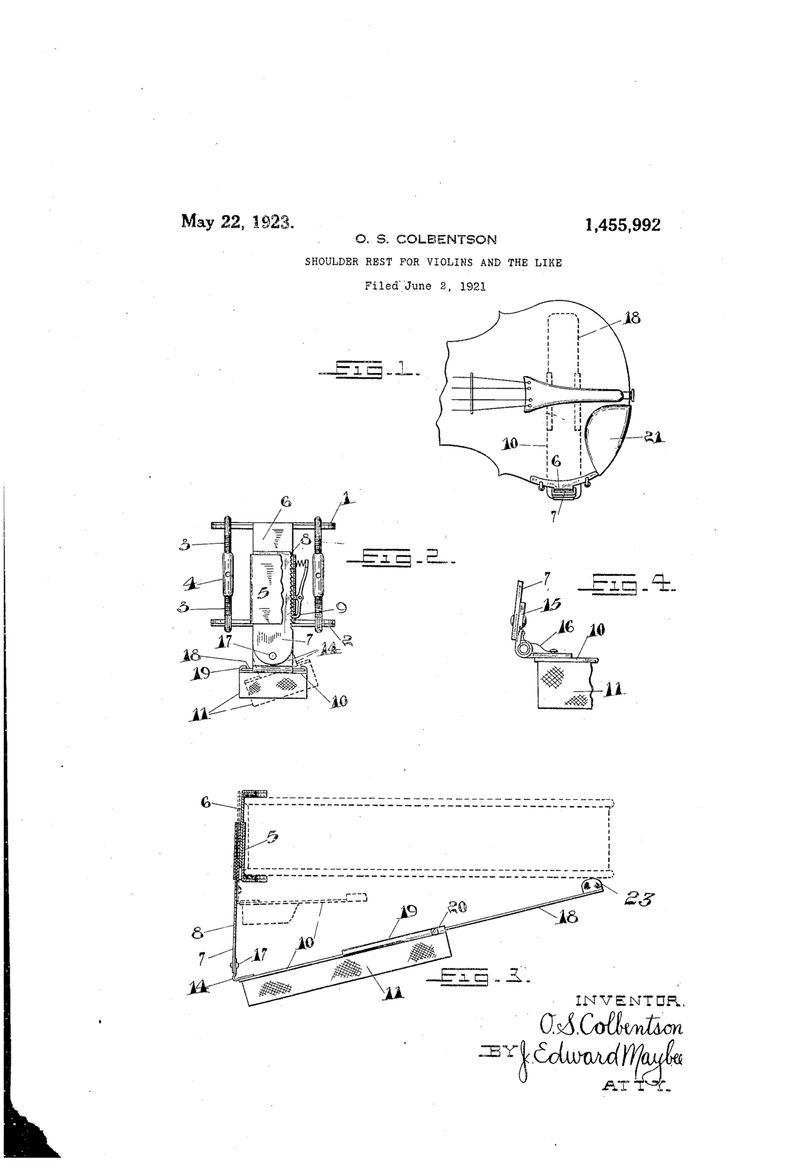

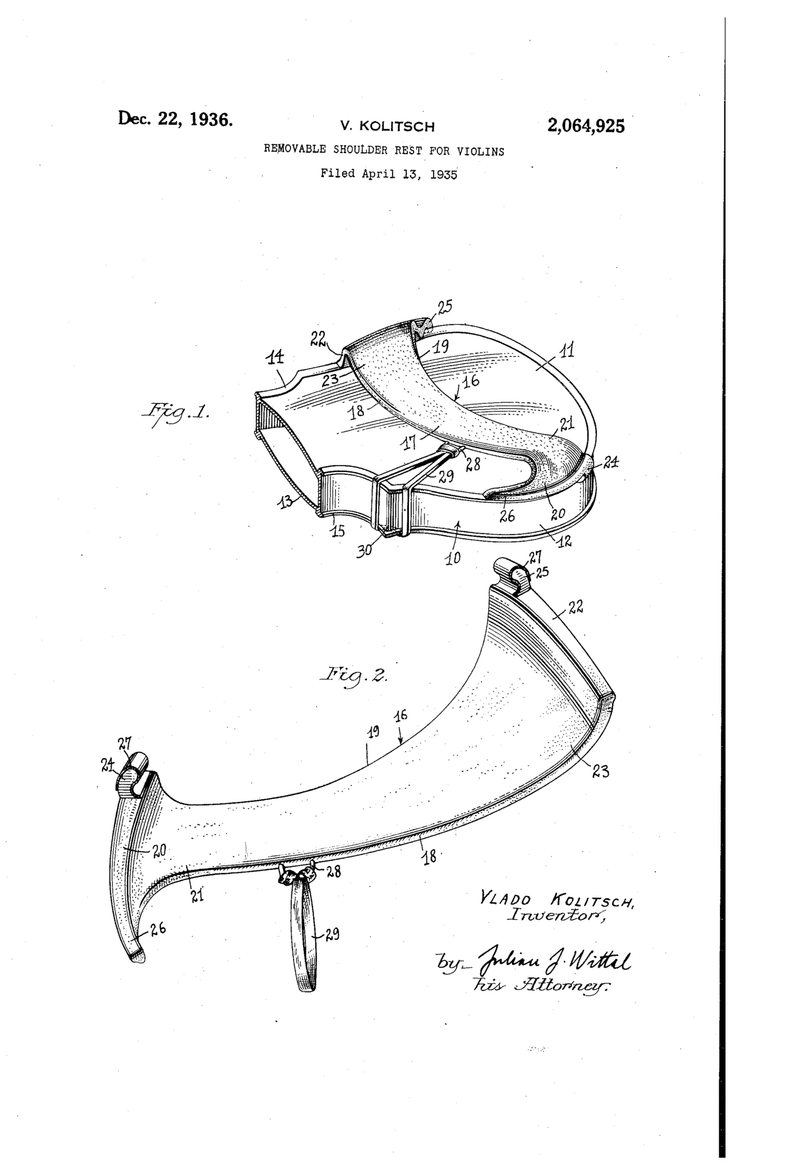

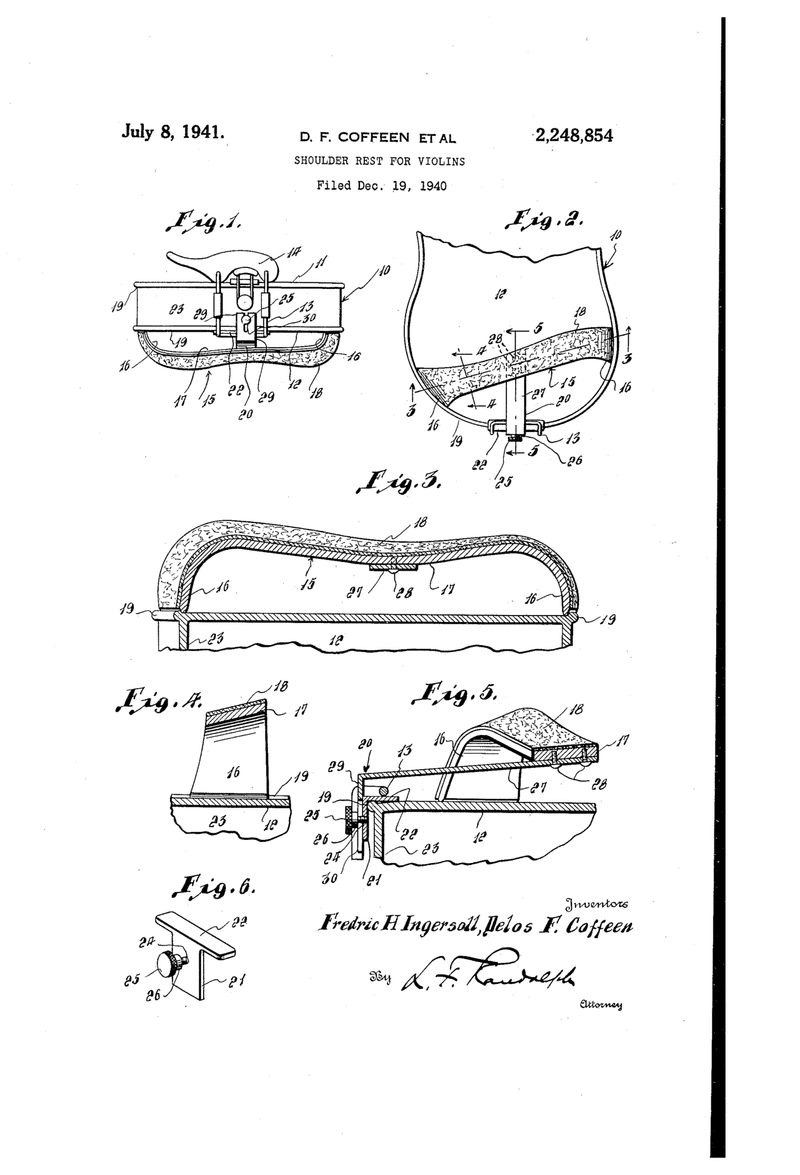

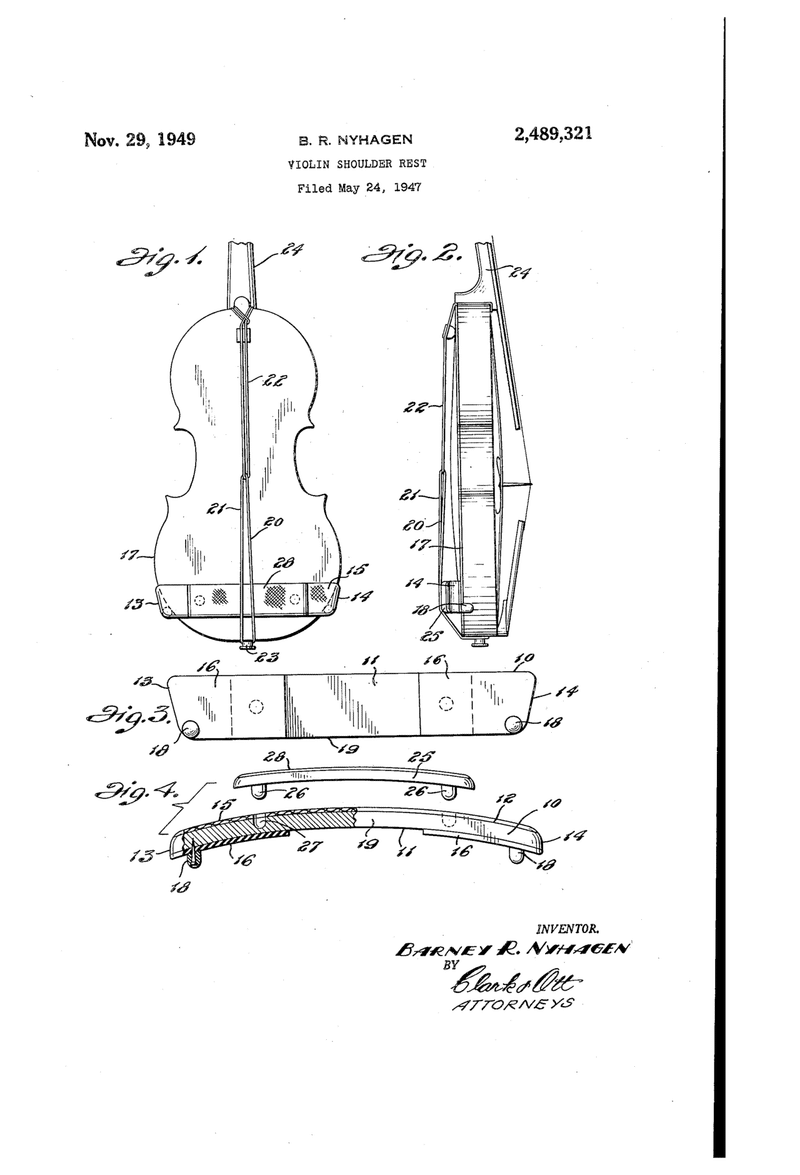

その後、20世紀初頭にブリッジ型の肩当てが様々な人の手によって発明されます。

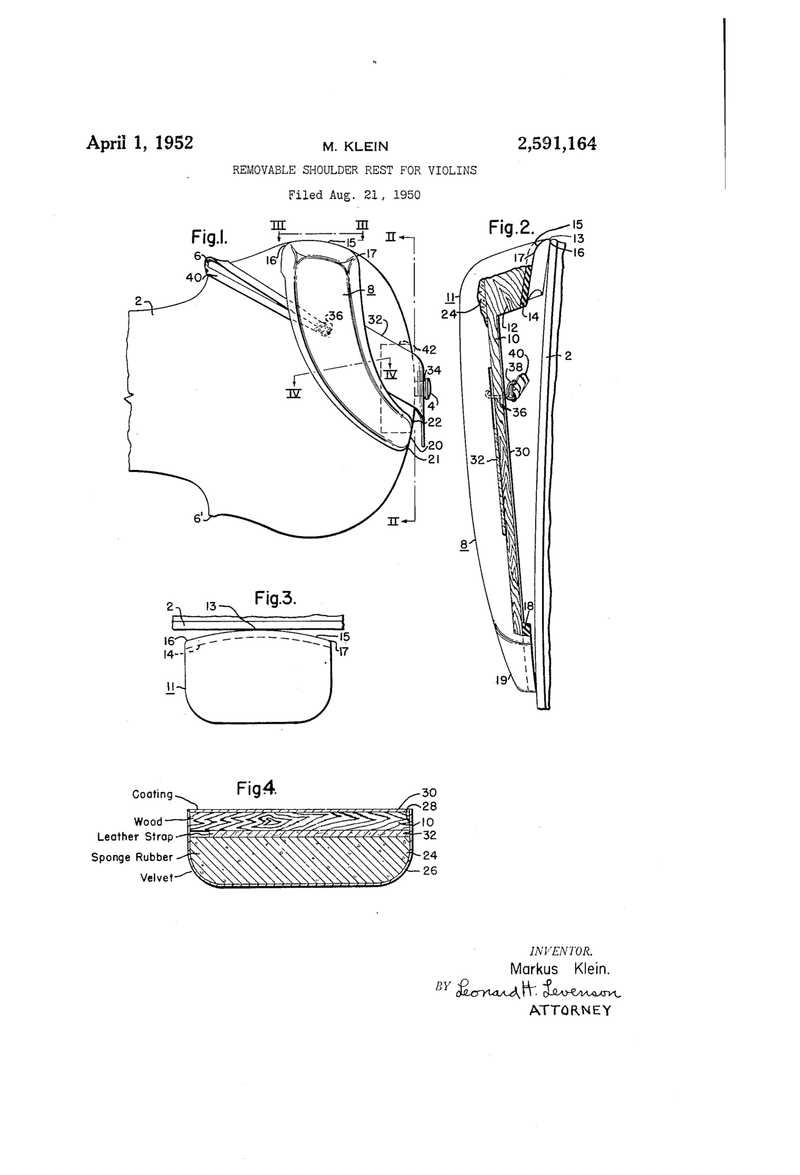

これらは1919年から1952年にアメリカで出願された特許の中で、図が書いてあるものの一部です。それだけでもこんなにあり、特許を出願したということは実際に販売したか、商品化するつもりであったということでもあります。

肩当てはメニューイン(Yehudi Menuhin, 1916 - 1999)が考案したと言われたりもしますが、19世紀からクッション型のものは使用されていましたし、ブリッジ型も彼が幼少の頃から特許が存在しますので、「彼が肩当てそのものを考案した」のではなく、「彼が考案した肩当てがある」ということでしょう。

メニューインがこの肩当てを考案して販売を初めた20世紀中頃に、「肩当て」というものが一般的に周知されるようになり、KUNの肩当てが20世紀後半に流行して、現代のように肩当てを使用することが当たり前のようになりました。

しかし、現在でも肩当てを使用しない方は多くいらっしゃいます。それは体格的に肩当てを使用すると演奏しにくかったり、肩当てを使用しなくても楽器の保持が十分できるからです。

顎当てと肩当ての御蔭で左手が自由自在に動かせるようになり、19世紀では一部のヴィルトゥオーゾに限られていた超絶技巧も、現代では多くのバイオリニストたちが演奏できるようになっています。

以上のように、バイオリンを構える方法は時代とともに変化し、演奏しやすさも向上してきました。

今後新たな発明がされることで、また違った構え方をするようになっていくのかもしれません。

出典・参考文献

Wikipedia

Januarius Zick

Paul Sandby

Johann Georg Wille

Louis-Michel van Loo

Giovanni Volpato

Pietro Fabris

Thomas Rowlandson

Achille-Louis Martinet

José Rodrigues

Ida Silfverberg

Josef Gungl

Joseph Joachim

Félicien Rops

Niccolò Paganini

Alexander Demetrius Goltz

John Percival Gülich

János Thorma

John Singer Sargent

Ole Bull

Eugène Ysaÿe

Pierre Baillot

The British Museum

Boarding School Education, or the Swiss-Pimp, & French-Bawd, print, satirical print, London

print; newspaper/periodical

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?