幕末の吟遊詩人、平野国臣って何した人?

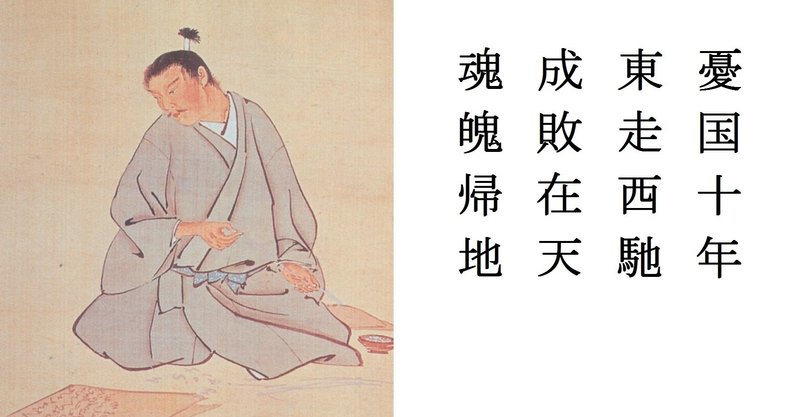

「憂国十年 東走西馳 成敗在天 魂魄帰地」

幕末の維新志士達を顕彰する霊山歴史館というのが京都にありますが、その入り口付近にでかでかと掲げてある漢詩です。(2020年現在は、わかりませんが)

これは、筑前の尊皇志士、平野国臣(ひらのくにおみ)の辞世の句です。

訳すると

「この国の行末を憂いて10年の間、東へ西へと奔走した。その成否は天のみぞ知る。我が魂は故郷へ帰るだろう」

多くの維新志士と呼ばれる人達が辞世の句を残していますが、平野国臣は和歌も残しています。

辞世の和歌が

「見よや人、嵐の庭のもみじばは、いづれ一葉もちらずやはある」

訳すと

「見てみろ、嵐が吹けば庭の紅葉の葉は、ひとつ残らず散るだろうか」

「やはある」の「やは」は反語となるので「~だろうか(いや、そんなことはない)」という意味です。

つまり、嵐(尊皇派への弾圧のことを指す)が吹けば、紅葉の葉(尊皇の志士達)は、一人残らずいなくなるだろうか(そんなこたぁない!)

という意味です。

辞世の句を漢詩と和歌で残しているのは、彼くらいかもしれません。

尊皇の志士と呼ばれる人達の多くは国学派(日本の歴史を重視する)ですから漢学で学ぶ漢詩ではなく、和歌を辞世の句として選ぶのです。

さて、この平野国臣が幕末という時代の中で何をしたかと言うと、一番大きなのは錦江湾で入水自殺をしようとした西郷隆盛の命を救ったことでしょう。

そして、久留米水天宮宮司であり、長州の尊皇派と共に活動した真木和泉と共に倒幕の兵をあげようと画策します。(この時、真木和泉の娘と恋仲になっています)

そして、皮肉なことに自らが命を救った西郷隆盛と、もしかしたら義父となったかもしれない真木和泉が、禁門の変で激突します。

そのあおりを食って彼は処刑されるのです。

平野国臣が37歳の時です。

次回から、この平野国臣のことを書いていきます。

サポートして頂けると、クリエイター冥利につきます。でも、決して無理はなさらないでください。