(予想的中!!)日産が大赤字になりゴーンの幻影を追う

どうもコージです! 私は、毎日決算書を読んで企業の未来を妄想しています。 そんな私が決算書の中で面白かったポイント、未来への妄想ポイントを説明しています。

今回見ていくのは日産自動車です。

大赤字になったというニュースが入ってきましたので、以前に書いた日産が2020年3月期に大赤字になるよという記事を改めて紹介しようと思います。

なので新しい情報はほとんどありませんのでご容赦ください。

それではこんなニュースがありました。

日産、6千億円超の赤字に転落 過剰値引きで悪循環

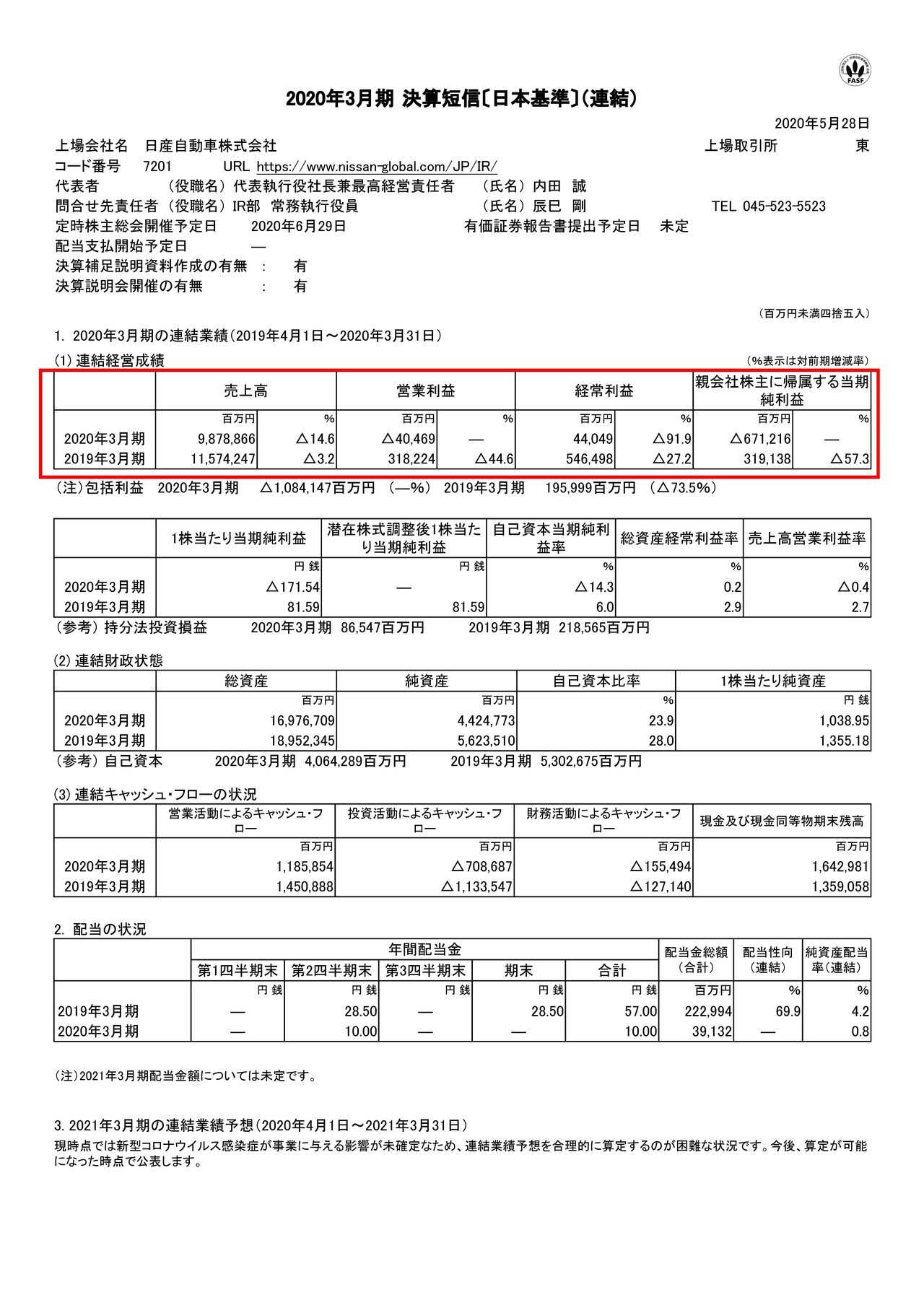

日産自動車が28日発表した2020年3月期決算は、最終的なもうけを示す純損益が6712億円の赤字となった。

最終赤字は、リーマン・ショックがあった09年3月期以来11年ぶり。赤字額の大きさは当時の2337億円を大きく超え、カルロス・ゴーン前会長が大なたを振るった00年3月期の6843億円に次ぐ規模。販売不振に、新型コロナウイルスの感染拡大が拍車をかけた。

同時に公表した22年度までの中期経営計画で、スペインやインドネシアの完成車工場の閉鎖などの追加リストラ策を示した。

純損益は、このリストラにかかる費用など6030億円も特別損失として計上し、赤字が拡大した。前年は3191億円の黒字だった。売上高は前年比14・6%減の9兆8789億円、本業のもうけを示す営業損益は405億円の赤字(前年は3182億円の黒字)となった。

21年3月期の業績予想は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が不透明として「未定」とした。

日産は近年、カルロス・ゴーン前会長の拡大路線で新興国を中心に世界的に生産力増強を進める一方、モデルチェンジ向けの投資を控えて古い車種が増えた。それを過剰に値引きして売ることで、ブランド価値も下がる悪循環に陥っている。新型コロナの影響もあり、20年3月期の販売台数は日本で前年より10%減、米国で14%減、欧州で19%減と、主要な地域のほとんどで2桁減となった。

今回の中期経営計画では、昨年7月に公表したリストラの規模をより拡大する内容を盛り込んだ。世界の工場での年間生産能力(700万台)は660万台に減らす計画だったものを、さらに120万台削減して540万台にする。

どうやら日産は、売上高は14.6%減、営業利益は3182億円の黒字→405億円の赤字、そして純損益は6712億円もの赤字となってしまったようです。

それでは日産が大赤字となる事について、以前に書いた記事をどうぞ

こちらの記事では2020年3月期に、相当な額の減損を出し大赤字になるだろうと予測していました。

それでは実際に大赤字となった要因を見ていきましょう。

先ほども書きましたが売上高は、14.6%減、営業利益(本業のもうけ)は3182億円の黒字→405億円の赤字、純損益は6712億円もの赤字となっている一方で経常利益(会社が通常の経営をしていく上で上げられる利益)は440億円ほどの黒字だということが分かります。

営業利益ベースで赤字になってしまったのは、大分苦しい状況ですが経常利益だとまだ利益が出せているんですね。

それではどうして大赤字となってしまったのでしょうか。

その要因は、5220億円にもおよぶ事業用資産の減損損失が主要因だという事が分かります。

やはり減損が要因でこれほどの赤字となってしまったようですね。

日産の未来!!

これも以前の記事(日産自動車が大赤字になる理由を解説)で書いていましたが、固定資産の減損とは損失の前押しを行う行為なので巨額の減損を行うと、基本的に次期以降の業績が向上します。

改めて説明すると、本来であれば将来は10億円の売上があって5億円の費用が掛かり5億円の利益が出るという状況で、2億円減損すると2億円分の費用の前倒しとなるので、将来の10億の売上に対して費用が3億円となり利益が7億円になるよ的な話です。

トータルで見るとプラマイ0なのですが「V字回復だ!!」ともてはやされる事もしばしばです。

そしてこの手法(もちろんそれ以外にも経営手腕を発揮したのは言うまでもありませんが)で過去に日産をV字回復に導い人こそが、カルロス・ゴーン氏です。

今回もゴーン氏の時のようなV字回復の幻影を追いかけることになるでしょう。

しかし、自動車の販売台数は落ち込み、テスラを筆頭にEVメーカーも台頭と、市場環境はあまりにもよくありません。

さらに日産はイメージダウンも計り知れないものがありますので、当時のようなV字回復は難しいでしょうね。

2020年3月期も経常利益では黒字ですし、かなりの減損を行いましたから2021年3月期も赤字となる可能性はそれほど高くなさそうです。

しかし、自動車業界の大変革期に適切な投資を行うことが出来る状況ではありませんので、長期的に見ると衰退が進む可能性が高いでしょう。

今回は、以前の記事を紹介するだけになってしまいましたが以上です!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?