【第4回 野口英世アフリカ賞 受賞者インタビュー】アフリカ保健医療向上のため困難に立ち向かう不屈の魂

2022 年8月27、28 日にチュニジアで開催された第8回アフリカ開発会議(TICAD 8)の会場で、アフリカでの医学研究などに功績をあげた人物などを顕彰する第4回野口英世アフリカ賞(以下、野口賞)の授賞式が行われた。同賞は、野口英世アフリカ賞委員会(事務局=内閣府)が最終受賞候補者を総理大臣に推挙し、総理大臣が受賞者を決定する。「医学研究分野」と「医療活動分野」の受賞者・団体の取り組みと声を紹介する。

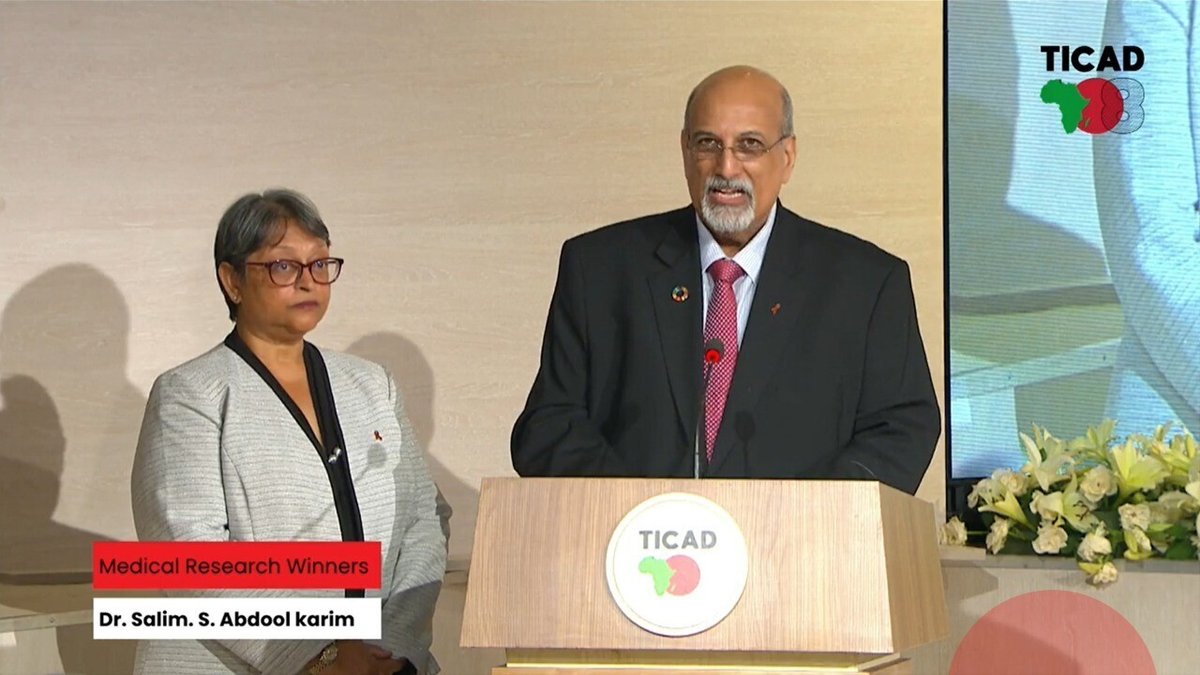

【医学研究分野】

サリム・S・アブドゥル・カリム博士

カライシャ・アブドゥル・カリム博士

女性に自衛手段を

「医療研究に必要なのは、諦めない意志と熱意だ」と語る南アフリカのサリム・S・アブドゥル・カリム博士と妻のカライシャ博士。夫妻は、2010 年、エイズ感染リスクを大きく低下させるために「抗ウイルス薬添加膣用ジェル」の有効性を実証した。この研究成果は世界的に“ エイズとの闘いにおける最も重要な科学的進展” の一つとされる。

「長い戦いだった」と夫妻は振り返る。臨床治験を通じてその効果を証明するまでに夫妻は、失敗に次ぐ失敗で実に、18 年を費やした。しかし、「諦めようと思ったことはなかった」とも強調する。というのも、夫妻が臨床治験に取り組んでいた1990 年代、サブサハラ地域では、エイズ感染者が爆発的に増加していた。夫妻は特に、15 ~ 24 歳の若い女性のエイズ感染率が年代別に見て最も高い一方、同年代の男性の感染率は極めて低いことに気が付いた。

「感染した若い女性の多くが、彼女たちより年上の男性との性交渉を通じてエイズに感染していた」とカライシャ博士は説明する。彼らはコンドーム使用が浸透していないサブサハラ地域において、立場の弱い若い女性の“ 自衛手段” を普及させなければいけないという熱い思いに駆られたのだった。

思いを受け継ぐ研究者を育成

夫妻のエイズ研究功績などが高く評価され、今回野口賞受賞につながっている。しかし、闘いはなお続いている。実は、抗ウイルス薬添加膣用ジェルの効果の発現具合には個人差がある。博士夫妻はこの原因解明を次の使命に掲げている。

長い戦いを覚悟し、「自分たちの時代に達成できるだろうか」と冗談も交えて笑う夫妻。彼らは研究とともに、自分たちの思いを引き継ぐ若手研究者の育成にも力を入れる。

その一環として夫妻は2002 年、エイズ専門の研究機関「南アフリカ・エイズ研究プログラム・センター(CAPRISA)」を南アで設立した。これまで600 人以上のアフリカ人研究者をこのセンターに受け入れ、研修を通じて、アフリカの医療体制の基盤強化に取り組んできた。「研究は長い月日を要する。自分たちが目標を実現できなくとも、次の世代が引き継いでくれるだろう」とサリム博士は語る。

賞が医療研究の後押しに

「アフリカの医学研究界にとって、野口賞は心強い」と夫妻は強調する。アフリカでも高度な研究所が増え、多くの優秀な研究者が活躍している。しかし、功績がより評価されやすい環境を求め、欧米などに拠点を移す研究者も多い。

「野口賞を通じて世界に研究成果が認められれば、受賞者のモチベーションが高まる。アフリカが取り組んでいる高度な研究にも光が当たる。域内外とのネットワークも広がり、アフリカの医療研究は大きく前進するだろう」と夫妻はその効果に期待をかける。

【医療活動分野】

ギニア虫症撲滅プログラム

35 年に及ぶ闘い

顧みられない熱帯病(NTD)の一つ、ギニア虫症の根絶に向け、世界の開発援助機関、NGO、アフリカ各国の保健省、そして地域のコミュニティが協働する「ギニア虫症撲滅プログラム」が始まったのは、1986 年。米カーターセンターの主導で35 年にわたって活動が続いてきた。

ギニア虫症は、ギニア虫の幼虫を体内に取り込んだケンミジンコが飲み水などを通して人の体内に取り込まれることで発症する。幼虫は10〜 14 カ月で約1メートルもの長さの成虫となる。そして、成虫が幼虫を体外に産出する時、感染者に激しい痛みが伴う。

水を媒介に感染するギニア虫症の予防方法は、飲む前に水をろ過することなどだ。つまり、生活様式を変化させる必要がある。

「これは、政府の規制のような“ トップ・ダウンアプローチ” で実現できるものではない」と話すのは、20 年間プログラムに携わってきたカーターセンターのアダム・ウェイス氏だ。キャンペーンを代表して、今回の授賞式に参加した。

ガーナ北部での試行錯誤

ウェイス氏は、国や政府などのサポートも必要だが、生活様式の変化のために最も重要なのは「住民の声に耳を傾けることだ」と強調する。

たとえば、ガーナ北部で啓発活動に取り組んでいたウェイス氏は、現地の人々に水をろ過するフィルターの使用を勧めたが、強く抵抗されたことがあったという。「現地の宗教では“ 自然状態の水” しか飲んではいけないとされていたからだ」とウェイス氏。宗教の教えを否定するわけにはいかず、頭を抱えたが、よく話を聞いてみると、フィルターを通すことで水が変質してしまうことを恐れていることが分かった。

ウェイス氏らは、「フィルターを通すことは、水を変質させることではない。桶などで水をくむことと変わらない」などと、丁寧に説明した。時間をかけて、話し合いを続けた結果、地域の人々は、水のろ過が宗教の教えに反しないと納得した。フィルターの使用が浸透し、地域はギニア虫症根絶を実現した。

「ルールを提示することで一時的に人々の行動を規制することはできるかもしれない。しかし、そのルールが、人々の大切にしている価値観などを脅かしたり、納得できないものだったりしたら、新しい生活様式として根付かない。話を聞き、思いに寄り添い、打開策を柔軟に考える。時間はかかるが、これしか方法はない」とウェイス氏は言う。

最高のタイミングでの受賞

ウェイス氏は「今回の受賞はギニア虫症根絶を強力に後押ししてくれるだろう」と喜びをあらわにした。

同プログラムなどの展開により、1986 年にアジア・アフリカ地域で約350 万件を超えていたギニア虫症発生件数は、2021 年にはわずか15 件となった。根絶実現はもう目前だ。とはいえ「『あと一歩』というのが一番危ない」とウェイス氏。件数が少なくなるほど、政府や人々の関心が失われやすいからだ。

「アフリカ各国の要人が一堂に会するTICAD 8の会場で表彰されたことで、各国のリーダーたちに、この病気の深刻さ、根絶の重要性を強調することができた」とウェイス氏は言う。

TICAD 会場で直接多くの国々の大臣らと言葉を交わし、「病気根絶のため、政府としてできる支援を充実させる」という約束も取り付けたという。ギニア虫症根絶に向けた最後の一歩を、同賞が力強く後押ししている。

野口英世アフリカ賞についての最新の情報はこちらから

本記事掲載誌のご紹介

本記事は国際開発ジャーナル2022年11月に掲載されています

(電子書籍はこちらから)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?