とにかく雑誌の中の読み物のひとつになろうと思ったんです。広告なんだけど、コンテンツとしても成り立つことで他のページとも張り合っていけるような。どんな雑誌に載ろうとも、シンプルにおもしろさで負けないようにって。 〜岡本欣也さんインタビュー〜

ideas_together_hotchkiss 241

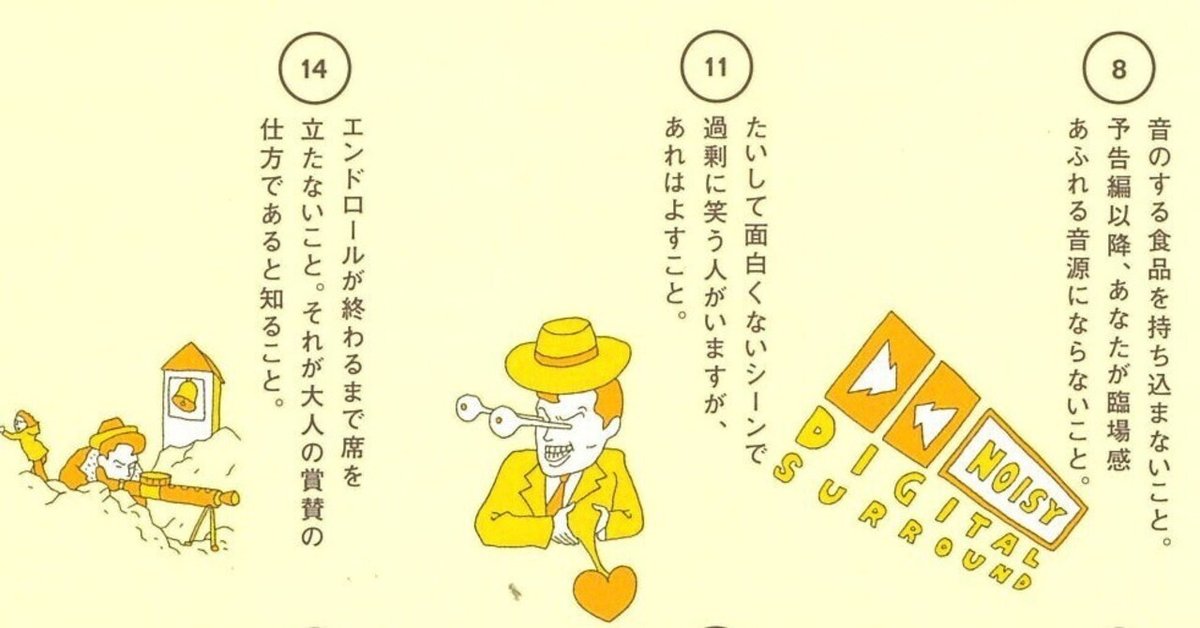

【大人たばこ養成講座/JT】

マナー広告×人間の弱さ・機微

「大人のたしなみ」そんな言葉を最近は聞かなくなったような気がします。1998年にスタートしたJTのマナー広告『大人たばこ養成講座』は大人としてのたしなみを問い続けてきた広告です。媒体は雑誌からWebサイトに場所を代えましたが、今でも続いている人気コンテンツ。スタート当初は博報堂のアートディレクターとコピーライターが担当していましたが、その後寄藤文平さん、岡本欣也さんが参加し、ふたりの才能のぶつかり合いが、おもしろさに拍車をかけてきました。このおもしろさの根っこの部分を聴きたくて赤坂にある「オカキン」に岡本欣也さんを訪ねました。

——今日はよろしくお願いします。この書籍化された『大人たばこ養成講座』を改めて読んでみて、とんでもないことやっていたなって再認識したんですね。この企画に岡本欣也さん(以降、オカキン)が参加することになった経緯から聞かせてください。

オカキン 当時博報堂にいた白部真一さんというコピーライターがこの施策の起点にいらして。白部さんとはTCCの新人賞が同期で。共通の知人からふたり一緒にお祝いしてもらって、その時が初対面だったんです。その後、白部さんが別の会社に異動することになり、この仕事ができなくなって、僕を推薦してくれたんです。その時点ですでに静かなる話題作でしたから、僕はただそこに乗っかった形になります。

——そういうことだったんですね。

オカキン さらにクライアントにあるキーマンがいて、その方がかなりの理解者で、なんとその方の持論は「クリエイティブには一切口出しするな」だったんです。自分が良しとしたことは、社長や役員に絶対に通してくる。そういうすごい人がいたからこそ、この企画が成立したんだと思います。ちょうどその時期にポイ捨てなどのたばこのマナーが世の中で問題になっていたので、たばこと世の中との共存はJTの大きな課題でした。JTはよく自分たちの商品のことを「無用の用」って言ったりするんですけど、なくても生きていけるけど、あったほうがちょっと暮らしが豊かになる。そういう捉え方でした。だから、正面切って大声出すというよりは、人間の機微や弱さを描いているこの企画に、JTの人たちはみんなしっくりきていたようでした。

——おおらかな会社ですね。

オカキン リクルートで入ってくる人たちに、「大人たばこ養成講座を見て、やってきました!」って人もいて。単純にマナー促進以外でも、企業の好感度を少しだけ上げる役割も果たしていたみたいです。1998年にたばこの商品広告の規制が強くなり、JTが世の中にアクセスする手段がある意味なくなったんですね。そうした時に、この企画が重宝されたという側面もあったかもしれません。

——それにしても、表現としてはギリギリのところを狙ってますよね。アダルトな方向も攻めながら、でも行きすぎずに。その匙加減はどうやって決めてたんでしょうか?

オカキン この時のメディアの中心は雑誌でした。Tokyo Walkerを始めとする全国のウォーカー系など読者の年齢が20歳以上の男性誌を中心に掲載していました。勢いあまって女性誌にも掲載したこともあったんですが。笑 とにかく雑誌の中の読み物のひとつになろうと思ったんです。広告なんだけど、コンテンツとしても成り立つことで他のページとも張り合っていけるような、そんな気分でつくり続けていました。どんな雑誌に載ろうとも、シンプルにおもしろさで負けないようにって。

——僕が電通にいたときも、例えばテレビCMつくってる人はテレビ番組に負けてなるものかって態度でしたね。寄藤文平さんのイラストからもそんな気迫を感じます。

オカキン 彼にとってはこれがほぼデビュー作で、レギュラーものはたぶん初めてだったから、それまで抑えられていたものがほとばしったのかもしれない。当時は博報堂のアートディレクターの下について夜中まで黙々とデザインしていた。そんな時を経てようやくこれにめぐり会えたので、力の入れ具合がすごかったのです。

——この本には「登場人物」の説明が書かれていますが、こういうキャラクター設定はふたりで決めていったのですか?

オカキン 寄藤さんの中では何となく主人公は決まってましたが、名前とかは決まってなくて。どちらかと言うといきあたりばったりな感じでしたが、僕らがやりはじめて2年くらいしたら人気がどんどん出てきてこの「本」の話が持ち上がって。だったらこれまでのものをただ並べるだけじゃなくて、登場人物紹介や「今回のひとこと」を追加しようって盛り上がったんです。なのですべてあとづけで、「この人はなんて名前にする?」「お作法だから、オサホウサクだ!」「このおじさんは、島部長だ!」とか、無邪気にたのしみながらやってました。

——コピーライターとアートディレクターのキャッチボールはかなり頻繁にしたんですか?

オカキン ふたりはこれが初対面で、寄藤さんの印象はかなり狂気をはらんだ絵を描く人だって思いながら、はじめましてって感じでスタートしたんです。最初彼からはプレゼンの4日前にはコピーくださいって言われて、渡したコピーに彼が絵をつけるっていうのを事務的に繰り返していたんですが、やっていくうちに段々気心が知れてきて、もっとちゃんと話しながらやろうってことになった。ふたりとも若かったし、他の仕事も抱えていたので、プレゼンの前日まで何も手をつけられず、前日の夜に銀座にある彼の事務所に出向いて、雑談しながら始まっていくって感じでした。8時くらいからのスタートなので、まずは近くで焼肉とか食べて、でも戻ってくると眠くなるんですね。2〜3時間寝てコピーを書き始め、できたらやっぱり寝てる寄藤さんを起こして渡す。毎回必ず徹夜してプレゼンにいく。そんなつくり方を何年も続けていました。彼とはどこからギアを上げていくかっていうタイミングも含めて気があったんですね。

——それは稀有な出会いでしたね。オカキンは寄藤さんの4回あとからコピーを担当したわけですね。

オカキン そうです。バードウォッチングの回からです。その時点で「〜すること」っていう文体もできていたし、それをそのまま引き継いでいった。僕はそれをベースによりクセのある言葉、よりくだらない言葉にシフトすることを心がけて書きました。広告コピーの許容範囲の外側、他の広告ではなかなか言えないような言葉や言い回しに執着して、ダジャレや下ネタをいかに入れられるかってことにも挑戦していました。誰にも褒められないんですけど。笑 まあでもまじめに言うと、人間の本性に近づいていかないと、きれいごとの広告世界のままだとコンテンツ化してはいかないんですね。

——確かに。掲載誌がSPAとかアスキーとかですからね。

オカキン より下世話になるってことを使命として。ある程度それを許されていたのは、クライアントの度量って部分もあって。そのキーマンがいなくなった後も「くだらない」を愛する精神は歴代の担当者にも受け継がれていました。それはJTという会社のキャラクターだったし、僕たちはそれを引き出して広告にしていたんだと思います。クライアント以上の広告をつくれないってよくいいますが、まさにそうでした。僕にとってもひとりでやる最初の仕事が、いまだに続いているという、幸せな仕事です。

——このインタビュー読んでる人の中にはリアルタイムでこの広告に触れてなかった人もいると思うんですが、実際当時の読者の反応ってどうだったんでしょうか?

オカキン いろんな潮目があったんですが、まずは雑誌掲載だけじゃなくて電車の中吊りをやるようになったこと。コアな雑誌の読者だけじゃなくてそれ以外の人も見てくれるようになって。「大人たばこの」っていうと「ああ、あの中吊りのね」って反応が返ってくるようになった。今みたいにスマホをずっと眺めてる時代じゃなかったから、中吊りにみんな注目してた。2つ目は書籍化。売れました。調子に乗って全部で3冊出したんですど、トータルで10万部売れたんです。

——それはすごい!

オカキン 一冊2000円の本が10万部。本として売れるってことは、単体で価値があることの証明であって。僕らが目指したコンテンツ化ということがかなったわけです。誰も言ってくれないんですけど、広告関連の本ではいちばん売れたんじゃないかと自負しています!笑 3つ目がパルコでの展覧会です。約2週間の会期でしたが、3,000人を超える人が来場してくれました。そういういくつかの要素があって世の中に届いている感覚はありました。

——明光義塾のキャラクター・サボローが話題になって、僕たちもロフトでポップアップショップをやり、書籍出版もやったんですが、この大人たばこは内容の密度が違うなと思います。

オカキン そうですね。連載ものだったし、毎回相当なエネルギーをかけていたし。だから、全ページがうるさい!僕なんか今振り返って読めないんです。恥ずかしいのもあるけど、昔の自分に気圧されるというか。寄藤さんも飢えてたし、僕も飢えてた。ここで成功してやるぞ〜!みたいな。笑

——「大人とは」「お作法とは」って常に考えていたんでしょうか?

オカキン 四六時中ではないですが、寄藤さんとその議論をし続けたっていうのはあります。彼はめちゃくちゃ本を読むので、打ち合わせでも示唆に富んだことを言ってくれる。僕も教えてもらうことが結構あって。大人ってなんだろうとか、今の時代のマナーとはなんだって、答えのない問いをずっとふたりでやっていました。

——この本のあとがきにも書いてありますが、大人ってなに?ってことにたどり着くための考えるスイッチとしての機能がある。それって、本来広告がもっていたこと。商品を売るだけじゃない、文化とか生き方を伝えるってことをこの広告ではやっています。

オカキン それをずっとやっていたのがサントリー。成人の日に山口瞳さんが新成人に向けて「大人の世界へようこそ」ってメッセージする広告がありました。その後は伊集院静さんが引き継がれました。僕の中でも20代前半の人たちに「大人の世界っていいもんですよ」って希望を与えたいっていう使命感のようなものはありました。僕自身何やっていいかわからない20代前半を過ごして、この世界にたどり着いて何とかやっている。そういう「何とかなるよ!」っていう気持ちを伝えたいっていうのはあったと思います。それが伝わっているのなら、うれしいです。

——今日は長い時間ありがとうございました。この広告が目指してきたコンテンツとして強いものをつくり続けることがクリエイティブの使命だって改めて思いました。それは広告をとりまく環境は変わっても、変わらないですね。今日のお話を聞いて自戒しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?