「教育の学習化」という指摘(ガート・ビースタ)

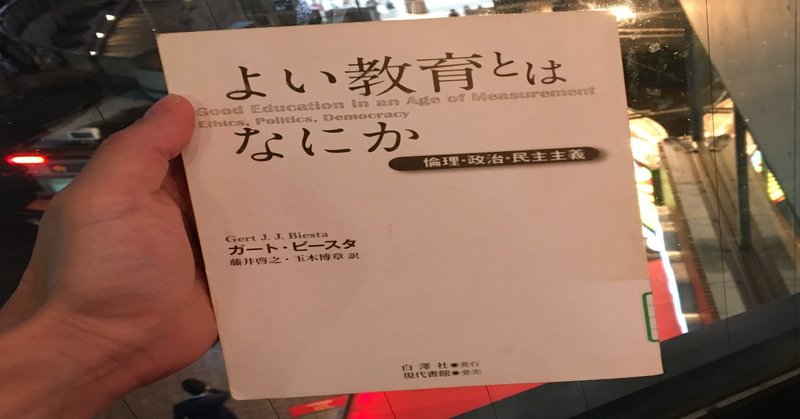

こんにちは。本日は「教育の学習化」という指摘について紹介したいと思います。この指摘はアメリカの教育学者のガート・ビースタの著書「よい教育とはなにか」という本の中に登場します。

(原題:Good education in an age of measurement Ethics, Politics, Democracy)

まずは、「教育の学習化」がどのような現象なのか説明したいと思います。

一言でいうと、「教育が学習という言葉に置き換えられて語られている」という現象です。

例えば、

①教育→学習機会や学習経験の提供

②教授→学習支援

③児童・生徒→学習者

といったような言葉の変化です。

このような言葉の変化の背景には、知識は伝達されるものではなく、それぞれの頭の中で構成されるものだ、という学びに関する考え方の変化があります。

例えば、同じように教室で先生の話を聞いているように見えても、全員が同じように理解しているわけではない。実際には話の理解の仕方はそれぞれ異なる。これが近年の構成主義という考え方です。

したがって、教えることよりも学ぶことに焦点をあてる心理学の研究などが増えたことで、教育に関する言葉も「教育」から「学習」へと置き換わってきていると言えます。これが「教育の学習化」です。

さて、この教育の学習化に関しては懸念もあります。

その最も大きなものが「よい教育とはなにか」, 「教育の目的はなにか」という問いが必要なくなってしまうことです。

なぜなら、「よい教育」が学習者それぞれによって異なるために、「なにを目指して教育するのか」よりも、「どのような方法で教育するのか」、ということに関心がシフトしていくからです。

言い換えると、「学習者中心の教育」を目指した際には、学習者の求めに答えることのできる教育が「よい教育」であるため、そのための「方法」への関心が自然と高まっていきます。すると、学力向上や創造性の育成など、親や子どもの求めに応じる方法を探す議論が増えていき、社会にとっての教育の意義(例:民主主義を支える市民を育成する)という公共性に関する議論が少なくなります。

これが「教育の学習化」によって、引き起こされる懸念です。

アメリカでは、まさしく市場原理を教育現場に導入し、子どもや保護者を教育の消費者、学校や教師を提供者と捉え、消費者に選ばれる教育をするよう学校間で競争をさせてきました。

しかしその結果、安く・早く学力を向上させる教育への志向が急速に高まり、そのような方法の探求だけがもてはやされるようになりました。(例:コンピューターを使った個別最適化学習)

学習、学習者中心という言葉は個人主義的な考え方を前提に含んだ言葉であり、そのために社会から見た教育の意義を捨象しかねない。

親や子どもが求める教育に答えることは個人のニーズに応じる(個人主義)ことにつながり、市場の需要に応じるという(経済原理)ことにつながります。

もう少し難しい言葉で言うと、個人主義と経済原理の導入により、教育の公共性への関心がやせ細る、というのが「教育の学習化」の懸念であると言えます。「よい教育とはなにか」という問いが消えていってしまうのです。

本日は「教育の学習化」について書きました。

無意識に使う教育を語る言葉によって、私たちの考え方の立場、前提が仮定されかねないこと考えていただければと思います。

また機会があれば続きを書きたいと思います。

お読みいただきありがとうございました。

-------------------------------------------------

以下初稿↓(9/14に書いたわかりづらい方)

そもそも「教育の学習化」とは、教育政策をはじめとした教育に関する文献の数々で学習という言葉が急速に台頭しているという指摘です。例えば、"教育活動とは学習機会や学習経験の提供であり、教師の役割は学習者の学びをサポートするファシリテーターである"といったような言説です。皆さんも最近は「教育」という言葉よりも「学習」や「学び」といった言葉の方が馴染みよく頭に入ってくるのではないでしょうか。

それでは、なぜ現代の教育を語るレトリックは学習という言葉に置き換わってきているのでしょうか。この背景にはいくつかのことなる要因があるとビースタは考えています。例えば①生徒の積極的な役割を認める新しい学習理論の台頭、②教師による教育課程の統制を批判するポストモダン的批評、③学習に対する選択と責任は個人が負うべきだという新自由主義政策の高まりなどです。

それらに加え、最も重要な要因は「よい教育とはなにか」という問いが極めて難しいからだとビースタは考えます。「よい教育とはなにか」という価値的な問いを主観的な立場を超えて公共のものとすることは大変難しいですよね。よい教育とは、稼げる大人を育てるものだ、なんて言ったらいろんな人に怒られちゃいます。

そのような「よい教育とはなにか」という問いの困難さから、それぞれの主観的価値を採用する「学習」という言葉を用いることになったと考えられます。

つまり「学習」という言葉を用いることで、この「よい教育とはなにか」という厄介な問題に手を触れずに教育政策などが語れるということです。

学ぶ目的、学ぶ理由は人それぞれという主張は一見妥当なもののように見えますが、そこには懸念もあるとビースタは述べています。

教育の学習化に対する懸念として

第一に、教育が関係性を常に含意しているのに対して、学習という言葉は個人主義的な価値観を強化しているという点。

第二に、学習は活動・過程を示す言葉であるため、それがなんのために、誰が行うのかという具体性が伴っていないという点です。

つまり、「教育の学習化」はその狙い通りに、「私たちにとってのよい教育とはなにか」という問いを埋没させていくのです。

そして「よい教育とはなにか」という問いの埋没は、「どのように教育するべきか」という技術的な問いの関心を高め、エビデンスに基づいた教育といった言説へとつながっていく、とビースタは述べます。

エビデンスに基づいた教育(Evidence Based Policy Making:EBPM)はもはや、良い教育とはなにかという問いを求めていません。よい教育は数値で表せることができるからです(例:学力テスト)。したがって、より低いコストで高い成果を出す教育政策が正解だと設定することができます。

我々は価値のあるものを測定しているのか、それとも測定しているものに価値があるのか。(「よい教育とはなにか」ガート・ビースタ, 藤井他訳より引用)

本日は「教育の学習化」について書きました。

ビースタがエビデンスに基づいた教育を批判しているので、その論考についても書かなければ説明不足だとは思うのですが、みなさんいかがだったでしょうか。

無意識に使う教育を語る言葉によって、私たちの考え方の立場、前提が仮定されかねないこと考えていただければと思います。

また機会があれば続きを書きたいと思います。

お読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?