『ONE PIECE』のマリンフォード頂上戦争を巡るエースの最期を巡って〜「太陽」の孫悟空と「灯火」のルフィの違い〜

現在アニメ『ONE PIECE』の全話配信がちょうど前半のマリンフォード頂上戦争を終えて後半の新世界編に突入したが、改めてマリンフォードを見て個人的に「へえ」と思ったことがある。

これだ、ルフィが「俺は弱い!」と絶望に打ちひしがれて情けなく嗚咽を漏らすシーン、ジャンプに限らずあらゆる漫画・アニメの中でこんなにも「弱さ」を露呈させた主人公が未だかつているだろうか?いや、いない。

このシーンだけを切り取ってみると「ルフィって情けないダメな奴」という印象を与えがちだが、このシーンは義兄であるポートガス・D・エースの最期とセットで意味を持つものである。

ルフィは詰まる所「処刑寸前のエースを救う」という目の前の目標1つも果たせなかったわけだ、しかもその前に仲間たちが全員バーソロミューくまに飛ばされたという前段階まである。

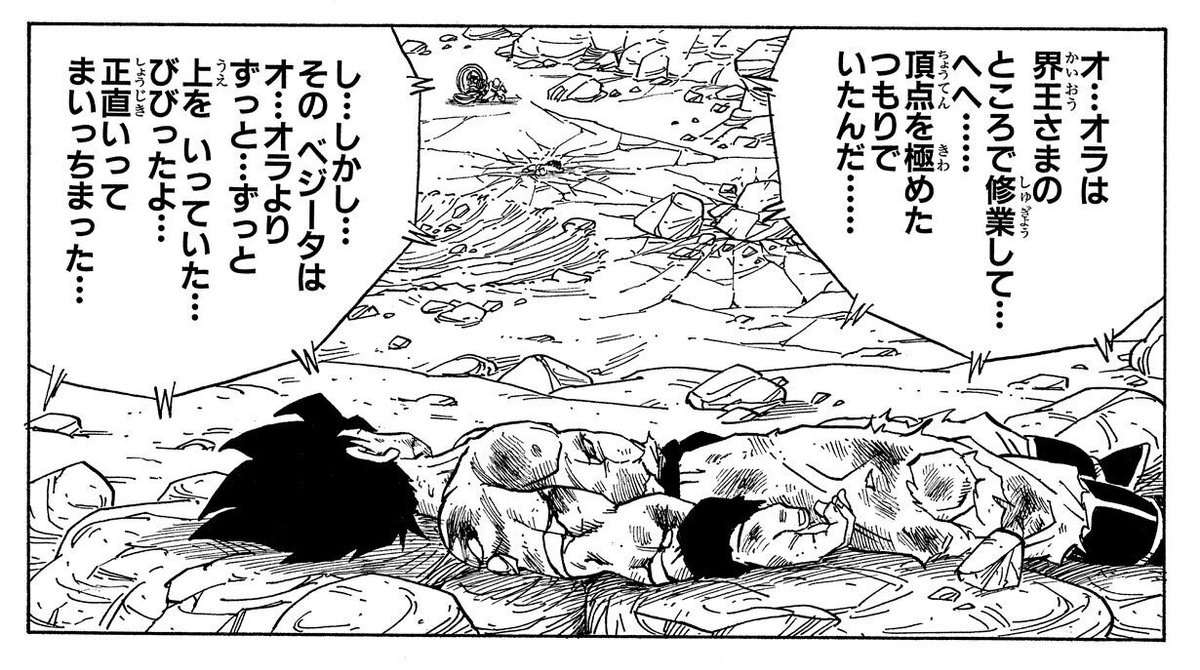

仲間たちを守り切れなかった上に兄も死なせてしまったというダブルパンチによりこの時のルフィは精神も肉体も完全に満身創痍となってかつてないほどに打ち砕かれていた。

今回はこのシーンに絡めて語りたいわけだが、初めに言っておくが私は罷り間違ってもこのシーンに感動したなどという陳腐なしょうもないことを言いたいわけではない。

どこぞの師匠のお言葉ではないが感動なんてものは感性が濁り切った者のする下劣な行為であって、所詮どれだけ人の死を丹念に描こうがそれ自体は「たかが漫画じゃないか」で終わりである。

ではなぜこのシーンがこんなにも印象的なのかというと、ルフィの「とにかく全ての感情を表に出す主人公」というのが良くも悪くも転換点となったからだ。

(1)ルフィの「弱さ」の表現とエースの最期の意味

エースも言っていたがルフィは本当に手がかかるしょうもない弟であり、すぐ泣くし怒るし取り乱すし甘える、その癖仲間を自分のわがままに巻き込んでとんだ無茶をする。

「海賊王にオレはなる!」なんて大言壮語をかましておきながら、実際は結構ボスクラスに負け越してもいるし仲間がいないと無能なところも多々あり、そのことはアーロンパークで堂々と宣言していた。

アーロンを相手に「お前に勝てる」なんて堂々と宣言するこの時のルフィは海賊王になることを楽天的に考えていて、まだ本当の意味で己の弱さを「受け入れる」という段階には至っていない。

それは別言すれば初期のルフィたち麦わらの一味の戦いがそこまで厳しいものではなかったということでもあり、このまま順調に進んで海賊王になれるものだとどこかで甘く見ていた。

しかし、偉大なる航路を進むたびにルフィたちは現実の厳しさに己の弱さや限界を何度も露呈させる瞬間があり、それが極まったのがエースの最期と「俺は弱い」である。

まあいってしまえば「自分にもある弱さを知れば本当のヒーロー」ということなのだろうが、私は好みからいえばこのシーンに限らず「ワンピ」が示す「弱さ」の表現が好きではない。

男女関係なく私はみっともなく悲しみの涙を流す奴も湿っぽくなりすぎるのも嫌いかつ苦手である、ましてや「人の死」なんてもので感動させようという見え透いたお涙頂戴も反吐が出るほど嫌いだ。

まあその「典型が以前散々に扱き下ろした「鬼滅」の無限列車編の煉獄の最期なのだが、あれこそあからさまな「こうすれば読者は泣けるんでしょ?」のマニュアル化された感動だ。

私は創作でも現実でも「人の死」に泣いたことは一度もない、何故ならば人間は生まれた瞬間に「死」からは逃れられないからであり、それ自体に良いも悪いもない。

ではこのマリンフォード頂上戦争のエースの最期とルフィの絶望が何を意味するのかというと、もちろん「義兄弟の絆」でもなければ「仲間の大切さを知る」ことでもないだろう。

そうではなく、エースが「処刑」という父親と似た運命の歯車を自らの意思で狂わせてその循環から逃れたこととルフィが「海賊王」を目指すことの道のりの険しさを知ったことだ。

エースはどっちみち処刑される予定であり遅かれ早かれ「死」は免れなかったわけであり、ルフィたち義勇軍が駆けつけてカチコミをかけたところで解決する甘いものではない。

それを「処刑」ではなく「身を呈して最愛の義弟を守る」という願いの1つを果たしたわけであり、だからこそ最期に「すまなかった」ではなく「ありがとう」と前向きな言葉をかけた。

そしてルフィはそんな兄の死を受けて自らが助かりまだ仲間が残っているという強運の持ち主であることを再確認し、その上で自分に何が足りていないのかをようやく認知したのである。

「自らの弱さや限界と向き合うことで初めて人は成長する」というが、ルフィはようやくここで「真の海賊王」というやつのスタートラインにようやく立てた。

(2)右肩上がりの『ドラゴンボール』と指数関数の『ONE PIECE』

これが同時に「ドラゴンボール」の孫悟空との最大の違いでもあり、孫悟空は決してルフィのように涙を流したり取り乱したりする方ではないが、一度自分より遥かに強いベジータという壁を知る。

だが、孫悟空はルフィとは違いナメック星編までの短期間のたった数ヶ月の間に最大戦闘力32,000から超サイヤ人によって1億越えを果たすというジャンプ史上類を見ない強さのインフレを起こした。

一方でルフィは悟空とは違って一足跳びに強さを手にするのではなく、まずレイリーの元で2年間肉体も含めた覇気の修行を積みメンタル面も遥かに強くなり、そこからは指数関数のように加速度的に成長する。

そうして最新の話でようやく「太陽神ニカ」という「ドラゴンボール」でいう超サイヤ人の境地にようやくたどり着くのだが、これが右肩上がりの「DB」と指数関数のように中盤以降で強くなる「ワンピ」の違いだろう。

「ドラゴンボール」は時期的には昭和末期あたりから平成初期を跨いでるのでまだ高度経済成長の「ひたすらに高い壁を超えて右肩上がりに強くなる」という昭和のテイストを強く残していた。

それに対して『ONE PIECE』は平成の作品のスタンダードらしく、一気に強くなるのではなく最初が低空飛行で中盤にきつい山場が訪れ、それを乗り越えると一気に強くなるという方式である。

つまり孫悟空が最短ルートで辿り着いた境地にルフィは2年くらいの期間をかけてようやく追いついたわけであり、また同時にこれが孫悟空とルフィ、鳥山明と尾田栄一郎の作家性の違いでもあるだろう。

孫悟空はたとえどんな高い壁だって「ワクワクする」で何だかんだ乗り越えてしまう、そこにあるのは決して「仲間のため」でも「海賊王になる」でも「平和を守る」という正義のためでもない。

もっと純粋な「どんな強い敵・高い壁だってこの俺が何とか乗り越えてやる!」という戦闘民族サイヤ人特有の闘争本能に基づく激しい怒りであり、同時に「この俺こそが何とかする」という意地である。

できるかどうかではなくどうにかして立ち向かってやるというトップアスリートのような飽くなき向上心こそが悟空の強さの源泉にして「穏やかな心を持ちながら激しい怒りで目覚めた」に繋がるわけだ。

対してルフィは戦闘狂のような側面を持ちながら、あくまでもシャンクスをローモデルとして海賊王になることが目的であるため、強さや力そのものをそんなに欲しているわけでもないし涙もしょっちゅう流す。

しかし、2年間の修行期間で強さを無理なく定着させ圧倒的な強さを手にしてワノ国でようやく海軍の黄猿クラスと対等の強さを手にするに至るというわけであり、強くなることはあくまでも「手段」でしかない。

(3)涙を流さないドライな太陽・孫悟空と涙を流す繊細な灯火・ルフィ

そしてこれが最大の違いだが、孫悟空はいうなれば「涙を流さないドライな太陽」であり、ルフィは「涙を流す繊細な灯火」というのが性格や描写も含めた最大の違いである。

ワノ国でルフィは「太陽神」に覚醒こそしたがあの真っ白に燻らせた火はどちらかといえば「太陽」というよりも「蝋燭の灯火」のイメージが強いだろう。

孫悟空は万物を照らし悪党だったものたちを改心させるきっかけを与える太陽であるが、森羅万象を照らす存在であるが故にこそ近づきすぎると火傷しかねない。

だからその明るさや無邪気さのイメージに反して悟空は仲間たちから距離を取って高みにいる孤高の存在だし、感情面を差し挟まずに「こうすればいい」で割り切ってしまうドライさがある。

太陽というのはそれ自体が宇宙の高みに存在しているからこそ常人には理解できない感性を持っているし、単独で輝けるからこそ自立的で他者の協力を基本的に必要としない。

その代わりに自分が興味あることや好きなこと以外はしたくないし複雑な現実世界の悲喜交々など悟空にはどうでもいいのであって、だから悟空は5年も10年も仲間と合わなくても平気なのである。

それがセルゲームの最後でも出ていて、孫悟空は二度もの死を経験したにも関わらず全く悲壮感がなく「あの世で楽しく暮らすわ!」と現実世界に残された悟飯たちのことなど構いもしない。

まあこれは死生観・倫理観が根底から狂っている「DB」ならではというのもあるのだが、悟空にとっては楽しく修行して強くなれればそれでいいのだから、そこが天国でも地獄でも関係ないのである。

一方でルフィは孫悟空ほど強烈な光を単独で発することはできず、真っ暗な夜の中で迷ったり不安を感じたりしている人々を照らす一筋の光=灯火のようなものではないだろうか。

太陽が登っている昼間や明るい場所においてはルフィという存在は輝くことはできず、太陽神ニカにしたってあれは昼間の映像ではなく夜の月のシーンでこそ映えるものである。

海賊というアンダーグラウンドな悪党が蔓延る世界においてこそ、ルフィは珍しい「義侠心に溢れた純粋ないい奴」として存在感を発揮し、仲間たちをはじめ多くの者が彼を慕う。

だから孫悟空とは違い高みにいて人を照らすのではなく、むしろ仲間たちに寄り添って灯火となって明るく照らすのだが、同時に灯火だからこそちょっとした強風で消えてしまう儚さ・脆さもある。

そんな灯火を少しでも絶やすまいとゾロたち多くの仲間や協力者を味方につけられるし、同時に距離が近いところにいるからこそ人々の弱さや脆さもまたわかってしまう。

だから「俺は弱い」なんて打ちひしがれて涙を流すシーンがマイナスにならず、むしろ「それがルフィらしいよね」という印象を受け手に与えるのではないだろうか。

孫悟空は徹底してドライな共感性がない存在だからこそ、見る人によっては基地外だとしてもブレずに己のやりたいことをとことんまで貫くことができる。

ルフィはそんな悟空ほどの圧倒的な強さがないウェットで繊細な蝋燭の灯火だからこそ、共感性が高く涙も流すし、同時にそれだからこその「多くのものを味方につける」ことができるのだ。

思えば、「元気玉を頼んでもミスターサタンの仲介がなければ協力してもらえない孫悟空」と「頼まなくてもいつの間にか多くの協力者を自然に得られるルフィ」との違いもそれだろう。

だから孫悟空は「現れれば何とかなるという絶対的な安心感・頼り甲斐」を、そしてルフィは「無茶する割には危なっかしいから率先して援護しようという庇護欲」を結果として与えている。

(4)感動路線を「敢えてやらない」鳥山明と「露悪的なまでにやる」尾田栄一郎

そんな悟空とルフィの違いは同時に鳥山明と尾田栄一郎の作家性の違いでもあって、鳥山先生はいわゆる人情話や感動路線を「敢えてやらない」のに対して尾田先生は「露悪的なまでにやる」という違いがある。

わかりやすいのは「ドラゴンボールで死人復活が可能」と「一度死んでしまったら復活は不可能」だが、倫理・道徳の方から考えれば前者よりも後者の方が多くの人の共感を呼ぶ。

実際ほとんどの作品が尾田先生の作家性に近いものだし、それこそ基地外鬼滅キッズ・庵野信者兼DBアンチのMなんかは以前私が「鬼滅よりDBの方が格上」といったのをそうした死生観・倫理観の観点から「ダブスタ」と批判していた。

しかし、鳥山先生は元来が『Dr.スランプ』というギャグ漫画だったというのもあり、そうした感動路線を意識的に回避してわざとやらないようにしていたのは連載当時の環境を考えればわかることである。

鳥嶋編集長、通称「マシリト」がインタビューで語っていたが、「ドラゴンボール」が人気になるまでは「北斗の拳」がジャンプの看板漫画であり、その「北斗」は重苦しい復讐劇であった。

劇画タッチなのも含めてあの作品はとても湿っぽいし説教臭く、いかにも「日本的伝統芸能」のDNAが出たものであり、マシリトは相当に嫌っているし私も好きではない。

だからほんの2・3年前までコロナ禍もあって『鬼滅の刃』が大ブームになったのも理解はできる、あれこそ正に説教臭い「北斗」をはじめとするほとんどのジャンプ漫画のスタンダードである。

そのスタンダードに徹底的に逆らったのが当時の『ドラゴンボール』だったし、実際そういう「従来のジャンプ漫画的お約束」のレールに敢えて乗っからずに道なき道を開拓した。

だからこそ「DB」は日本を超えて世界中で愛されるほどの大ヒットコンテンツになったわけであり、徹底して「湿度の高い感動」「説教臭い教条主義的正義」に頼らない路線を一貫している。

ドラゴンボールで死人復活というのも「人の死で感動させるなんてありきたり」だと天邪鬼な鳥山先生が考えてそういう世界観を作ったのであれば納得行く話だ。

つまり徹底した「共感性」と「お約束」を排除したのが「DB」の作風ならびに鳥山明の作家性であって、それが故にこそあそこまでシンプルかつ大胆な迫力を持ったキャラと物語の数々を展開できたのである。

無論そういう湿っぽい展開もできないわけじゃない、現に未来トランクスの世界ではそういう「救いのない荒廃した世界」という「北斗の拳」の当てつけにも取れるような設定を打ち出した。

しかし、そのシリアスさが「DB」の人造人間編の全てだったわけでもなく、ミスターサタンを出してギャグを打っ込むことで完全なシリアスになり切らないように調整している。

徹底して当時のジャンプ漫画の無駄という無駄を悉く省いた逆算思考で作り上げた純粋なる脱構築だったわけであり、そりゃあ湿っぽい展開と思想()が大好きなM氏ごときに「DB」の何たるかが理解できようはずもない。

いい加減に作っているように見えて実は鳥山明は相当に詰めて計算してあの作風と展開にしているわけであって、そこに気づけない内はセルと孫悟空とのレベルの差に気づけないミスターサタンそのものである。

孫悟空がドライな戦闘狂に見える、あるいはそう設計されているのも全ては鳥山先生の計算尽くであり、少なくとも当時を原体験として見ていた私が他の漫画と明らかに違うと思ったのはそこだ。

それに対して尾田栄一郎はその「DB」では悉く忌避されていた「湿っぽい感動路線」を説教臭くしないために、ルフィを「未熟な船長未満」として描く成長譚にすることで露悪的なまでに展開している。

だから確かにジャンプ漫画の「新しい王道」になったわけであるし、その対抗馬として作られていた『NARUTO』もその「湿っぽい感動路線」をより陰湿な方向に突き詰めて行く方向性を取った。

別にこれはどちらが正解という問題ではなく単なる好みの問題なのだが、私は感動路線を見たいが為にジャンプを見ているわけではないので「DB」の方が純粋に楽しめるのかもしれない。

単純に思想の優勢劣勢を競うのであれば、それは別に大衆向けの娯楽作品ではなく哲学・宗教といった学問でやればいい。

たかが漫画じゃないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?