歴史考証と揚げ足取り

NHKの大河ドラマは昔ほどの視聴率を稼げませんが、それでも世間的な影響力は抜群のコンテンツです。同じNHKの連続テレビ小説(朝ドラ)が明治から昭和にかけて舞台になることが多い一方で、大河ドラマはそれよりも古く、平安時代から明治維新期までがほとんどです。また、朝ドラは誰もが知る歴史上の人物を必ずしも扱いませんが、大河ドラマの方は織田信長とか西郷隆盛とか、誰もが知るような、かつ地方の英雄が主人公になることが多いので、町おこし村おこしなど自治体のネタになりやすいです。

以前、井戸兵庫県知事だったと思いますが、大河ドラマの映像で汚いとか暗すぎるとかケチを付けたことがありました。自治体の長が公共放送のドラマの演出にダメ出しをしたということで物議を醸しました。しかし、歴史考証的には昔の部屋の中が煌々と明るかったり、建物や道が綺麗すぎたりしたら変でしょう。

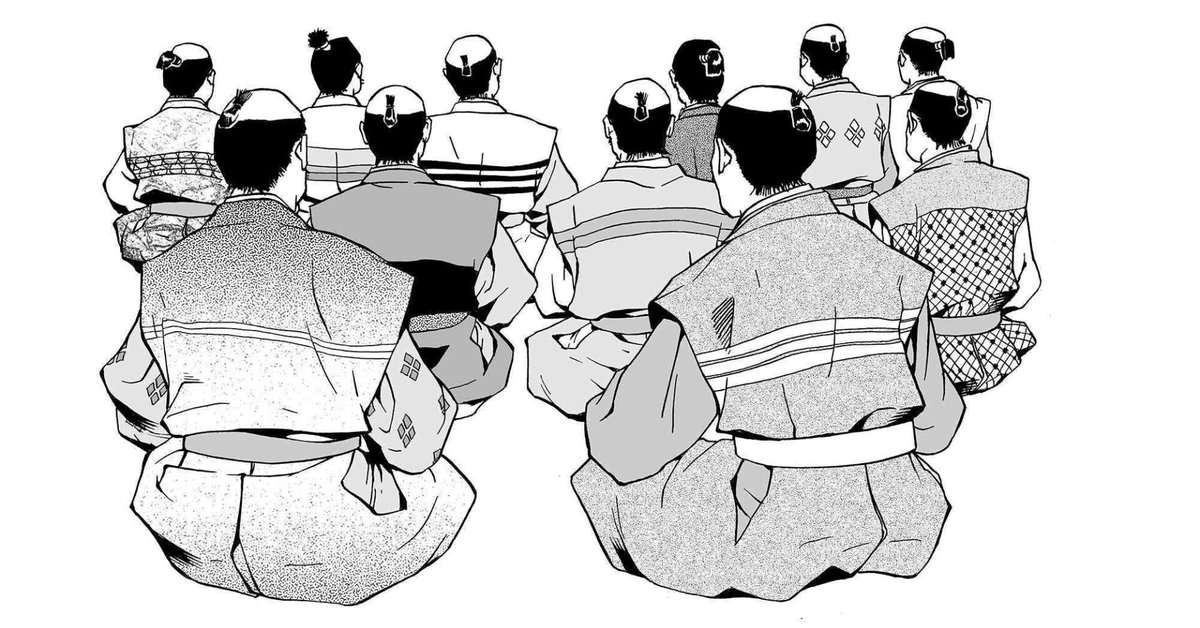

ただ、実際にあったと思われる状況を忠実に再現しすぎたらドラマとしてはまず成り立ちません。揚げ足取りで言えば、演者の誰も月代を剃って本物の髷を結うわけがありませんし、台詞回しだって現代と昔では発音だって異なります。

江戸時代で言えば「藩」という言葉は同時代的には使われておらず、「将軍」ともまず言いませんでした。何々藩ではなく何々家とか何々侯であり、将軍様ではなく公儀や上様でした。

この辺までこだわり過ぎると視聴者側に違和感ももたれかねません。だからと言ってナレーションやテロップで説明を入れたら興ざめもいいところです。

そこまでではなくとも、水戸黄門や暴れん坊将軍を歴史的事実ではないと言い出す人もいないでしょう。徳川光圀が諸国を漫遊したり、徳川吉宗が町中で悪人を成敗したりするのは荒唐無稽だと非難しだしたら、むしろ非難している人の方がおかしい人扱いされます。

ぶっちゃけて言うと、「荒唐無稽」だからこそドラマを見るのですし、フィクションだからこそ想像の翼を広げて作り手も見る側も楽しめるはずです。時代劇を見る人は歴史好きな人が多いでしょうけれど、だからと言って歴史学の勉強のためにドラマを見ているわけでもないでしょう。

そう考えると井戸知事のイチャモンも分からなくはありません。見て楽しめるものでないと感じた率直な意見だったのかも知れません。言われたNHKや大河ドラマ関係者にしてみたらたまったもんじゃなかったでしょうけれど。

むしろドラマをそのまま歴史的事実だと受け取ってしまうような視聴者層に問題があるのでしょうか。あるいは、歴史考証的に正しくないと大河ドラマをアレコレ批判する視聴者側の堪え性の無さに問題があるのでしょうか。

「このドラマはフィクションであり、必ずしも歴史的事実に即した内容ではありません」

とか、あるいは逆に、

「このドラマはフィクションですが荒唐無稽な要素は出来るだけ排除しているため、一部の場面では視聴がしづらい場合があります」

といった説明を、放送の前や途中や最後に何度も差し込んだ方がいいんでしょうか?

作り話に真実を織り込むことで印象的なメッセージを伝えることが出来るのが演劇だと思いますので、何にせよドラマなんて、あるいはテレビなんて楽しんだもの勝ちだと思うのですが。もちろん、あくまで時代劇・歴史ドラマがフィクションであるという大前提があってこそです。フィクションを真実だと思う人が多ければ、ドラマの演出もやりづらくなって結局、面白く楽しめる時代劇も無くなってしまいかねません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?