サルトル『嘔吐』 主人公ロカンタンの、つまり「なんもしない冒険」

数年前に大学に編入した時、いきがって「実存主義とは何か?じゃあサルトルだ!」と思い、一度だけ図書館で手に取って読んでみたことがある。勢いだけで読み始めてみたが、ダメだった。読み続けられなかった。

なにせひどく退屈だったからだ。

アントワーヌ・ロカンタン

30歳独身

職業:ニート(ただのニートじゃなく、金利で生活できている高等遊民)

過去:若い頃に海外を旅してまわったので、自分は人並以上の経験をしてきたと密かに自負している。しかしそれをあえて自慢するようなガツガツしたタイプではない。ひそかな「優越感」を抱いている。

恋人:以前「アニー」という、完璧主義的でちょっと面倒くさいタイプの女と付き合っていて、それを時々思い出している。

住まい:フランスのブーヴィル(ここ3年ほど)

日常:この地にゆかりのあった「ロルボン侯爵」という18世紀に生きた冒険多き歴史上の人物に興味があり、その研究書を執筆するために日々図書館に通うのが日課。

知人:図書館で棚のアルファベット順に本を借りている、やや浮世離れしたタイプの青年(独学者)とたまに言葉を交わす。また、いきつけのレストランの女将とは時々寝ているが、愛情はない。

『嘔吐』のあらすじ

ある日のこと。ロカンタンは何ともなしに川辺で石切をしていた子供を真似て、自分もしてみようと思い立った。しかし足元の小石を拾い上げた瞬間、彼に妙な違和感が襲ってきた。

それは「吐き気」だった。

小石に感じた吐き気は、しだいに彼の生きる場所、関わる人物にまで、及んでいく。正体のわからぬ吐き気を持ち歩きながら、日常を送っているうちに、この吐き気の正体が徐々にわかりはじめる・・・

メロスは激怒した、ならぬ

「ロカンタンはムカついた」

この吐き気は何だ?なぜ?どこからくる?

彼の内面は変わり始める。

この吐き気の意味を探ろうとする。

それは「なんもしない冒険」だ。

彼はただ、自分にやってくる事象を受け入れて

自分にやって来た吐き気を分析するだけ。

しかし彼の内面は確実に変化していく。

だからこの人の日常、マジでたいしたこと起こらないのだ。

内面の冒険?!

私はそれに耐えられなかった。

どうでもいい日常のひとつひとつが、強迫観念のようなしつこさで克明に描き出される。それはまるで精巧さだけが売りの写生画のようだった。時間をかけ、異常に細かく、ロカンタンから見える風景をありのままに記していくだけの前衛文学に思えた。私は飽きて、早々に「もういいわ」と思った。この描写が何を意味しているのかがわからないまま、冗長さに耐えられず、早々に諦め本を閉じた。そしてそっと図書館に返却した。

挫折してから4年ほど経ったと思う。

めったに行かない休日の朝イチの図書館で、その日『嘔吐』は、白い背表紙を朝陽に輝かせながら、私に「読んで」とアピールしていた。

「今なら読めるか」そう思って手にとった。

もう一度最初から読み始める。

読めてる私。ストーリー追えてる、情景見えてくる!

出だしはそんなレベルだった。しかし・・・

この気持ち、分かる!!!!!

あの時挫折した細かすぎる描写の中に、まさにロカンタンの吐き気の原因があったことを知った。

ロカンタンの見える世界はどんどん刷新されていく。そして彼はついにある境地にたどり着くのだ。同じころ、かつての彼女アニーも、不思議な偶然で彼と同じ境地にたどり着いていたのだったーーそれは「生きるか、物語るか」

それは、終わりの始まりの合図だった。

吐き気。

それは自分が昨日まで当たり前のように身を置いている世界(社会、コミュニティーでもいい)に対して、突然、夢から醒めたかのようにやってくる違和感のようなものだ。

それは「なんか違う」と感じる瞬間だ。

吐き気がしたら時が来たのだ。

それは自分のいた世界からの別れであり、何かの「終わりのはじまり」だ。

自分の中で、何かが変わり始めているのだ。

もうここにはいられないかもしれない、

もうこれ以上同じことはできないかもしれない。

もう以前と同じようには生きれないかもしれない。

その瞬間、自分はふわっと浮き上がる。

仕事をしていて、ランチで談笑していて、家族と話していて、満員電車に揺られていて、上司に叱られていて、学校で服装や髪の色を咎められて。

あなたは感じたことはないだろうか、この手の「ムカつき」を。

それは自分が今まさに属している世界が、もう自分の中で消化できなくなったことを意味する。それはもう腹に落とし込めなくなって、消化不良を起こし始めているのだ。

サルトルの「吐き気」という表現は、何もカッコつけて言っているわけではない。人は自分のいた世界から浮いてしまい、もはや自分にとって意味がなく、馴染めなくなったときに、吐き気を覚えるのだ。

「吐き気」とは、人が変わる前兆としてやってくる「違和感」なのだ。

誰もが意味ありげに生きているという不思議。

ではロカンタンの感じた吐き気は、なんだったのだろうか?

それはきっとこうだ。「世界のひとつひとつの存在というものはあまりにも重い。しかし重いわりに、それはズッコケるほど偶然的で無意味なのだ」ということを直観的に悟った気持ち悪さだ。

彼は世界をさも意味ありげに生きている人たちに対して、強烈な嫌悪感を覚える。美術館の壁に、高々と収まっている肖像画(それは街に貢献した名士たちだ)、労働を終えて酒を飲みにくる船員たち、そして図書館で会う独学者。彼らは一見、3者3様生き様も身分も違う。しかしロカンタンにとっては彼らは全く同種の人間に見える。彼らの根っこは一緒なのだ。

生まれながらに自分が「なにものかがすでに決定」していて(貴族や医師や世襲政治家など)しかもその役割がかなり社会的においしいもので、だからこそ無自覚でその身分に堂々と浸り込んでいられる人たち。逆に自分の「なんでもなさ」を思い知ることから逃げたいがために、仕事に忙殺されて社会システムに巻き込まれながら(それを酒で紛らわせながら)何とか生きる人たち。そして両者の中間である「独学者」のような、的外れな努力をしながらも希望にだけは満ちていて、ふわっと世界を捉えている優しげなインテリ。皮肉っているわけではなく、人はほとんどこのどれかなのだ。

ロカンタンにはそれがない。なくても生きていける環境が出来上がりすぎていた。彼は「取り立てて、なんもしなくてもいい人」なのだ。現に彼には家族も、仕事も、友人もいない。しかし全てのしがらみから解放されている代わりに、どこの世界にも入れてもらえないし入れないのだ。彼は世界を旅している若き頃からすでに、決してある状況や人間関係にどっぷりと入ろうとはしなかった。できなかったのだ。

なのに美術館で、肖像画を見ながらロカンタンはつい夢見てしまう。

「今ならまだ間に合う(何者かになって生きられる)のか」

しかしもう無理だ。

彼は本来的に世界に没入できないタチなのだ。

逆説的だが、彼に役割があるとすれば「場外」から世界を眺めることだ。だから彼は選択するしかない、今後自分はどうするか。

彼らとともに役割に浸かるか、自分を世界から締め出して外から中を描写するか。「生きるか、物語るか」なのだ。

ロカンタンは今まで「物語って」きた。自分の目の前の世界(つまり他者)をまじまじと見て、そして「ロルボン侯爵」という何やら訳のわからない人間のことをいつまでも調べて「物語ろうと」していた。

しかし、本当にそれでいいのだろうか。

ロカンタンは「生きられる」のか?

その先は、読んでみてのお楽しみだ。

現代だって「何者か」になりたくて必死に生きている。私だってそうだ。

たとえどんなに役割にどっぷりはまっていようが、毎日に忙殺されようが、本質的に存在というものは偶然性に満ち溢れていて救いようがない。しかしそんなふうに存在を「ゼロベース」で捉えてしまうと、役にもたたない虚無で凹んでいるよりほかない。それよりはマシだからと思い、私たちは必死に目の前の仕事や役割に飛びついてしまう。ロカンタンも、それを痛いほどに体感している。だから「生きているヤツら」に強烈な嫌悪感と、同時に居場所があることへの羨ましさとを、つい感じてしまうのだった。

生きながらにして物語れる現代。

つまり共感ポイントはそこだ。

今やロカンタン的視点を持つ人は増え、もうそこら中にいるのではないかということだ。そこで私がまっさきに連想したのは「レンタル(なんもしない人)さん」という方だ。

彼の仕事は(今は報酬をもらっているらしいので仕事というが)、依頼者の傍らに、何もしないで存在することだ。依頼者が「生きる」その傍らに存在し、レンタルさんはそれをあとでSNSで報告する(物語る)。自分はそこでは何もしないけどそれで良ければ、というスタンスでただ存在すること自体を仕事としている。

ここにロカンタンの気づいた存在の重さと偶然性があるような気がする。

以前、レンタルさんの活動について、テレビで取材されたものを見たことがある。彼はとても学歴が高く有能な人だ。しかし何かのはずみで、ある時社会からドロップアウトしたのだなと感じた。落ちこぼれた、というよりも、浮き上がってきてしまったという印象に近いだろうか。ロカンタンが小石を拾い上げた時に感じた「吐き気」を、いつか彼も感じたのだろうか。

インタビューを受けている時に目についたのだが、彼の本棚の中にはニーチェがあった。

ネット社会が進むにつれて、世の中の価値観は日々刻々と変化している。昨日までの当たり前が、どんどん変わっていく。肖像画の名士たちのように、役割に浸りきってふんぞり返ってもいられない。船員たちのように、何も知らされず不都合だけを押し付けられたまま生きるのも嫌だ。

生きる人でありながら物語ることは可能なのか?

今、それを手探りで探し始めている人が増えているような気がする。生きるため肉体には労働をさせながら、意識(ほんとうのわたし)だけを切り離して、仮想空間で物語る人たち。SNS、Vtuber、あるいはメタバース空間。

世界の「そもそも」と共に生きる。

そうはいっても、サルトルが提示したかったのはこのような虚無的でアナーキーな考え方や生き方をそのまま放置しとけばいい、ということではない。

「だから人はそこから始めなければいけない」ということなのだ。

私達は存在している。

それも不条理で偶然的に今ここに。

このそもそも論「ゼロベース」を知った今、それでも何になるのかをコミットしたまえ、ということなのだ。

だって、意外と

世界も私も、実は「なんもない」笑。

とにかく、いろんな「なんもしない人」「実はなんもしたくない人」にこれを読んで欲しいと思う。

(やっと実存主義っぽくなってきたと思ったらもうまとめに入る)

『嘔吐』刊行後、サルトルの思想の柱となる「投企=自分はこうだとコミットしていくこと」や「アンガジュマン=自分の人生を生きる人、世界に参入していく人」といったものが、随所に現れ始めている。哲学書という以前にこれは小説なので、楽しんで読めばまずはそれでいいと思うのだけれど、たまには自分のこと、まわりのことを先入観なしで眺めたり、疑ったりという作業が、特に生きていて苦しくなった時は必要なんじゃないだろうか。

この小説は、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』にいたく感動したサルトルが、ドイツ留学で集中的に学んだフッサールの現象学を意識して書いたものだそうだ。

私を挫折に追い込んだ、ものすごく長くしつこい「見たもの描写」は、ロカンタン流の「エポケー(判断停止)」だったのかと思う。そう思って読めば、なるほどと納得できる書き方だ。つまり『嘔吐』は、“サルトル流「エポケー」のススメ、プルースト風味”なのだ。

(サルトルはモノトーンが似合う)

おまけ。

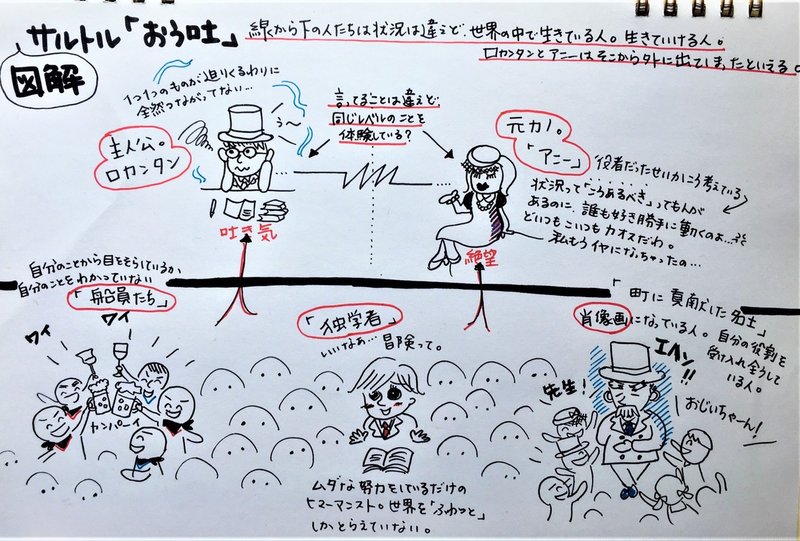

こんなイラスト描きました。

『嘔吐』の関係図をざっくり見渡したい方はどうぞ・・・。

毎日の労働から早く解放されて専業ライターでやっていけますように、是非サポートをお願いします。