【風(おと)と官能】第6回 布施砂丘彦さんとの対談 「ムウシケのいる森に想いを馳せる」 (無料で全文読めます)

今回は、来る8月12・13日に北千住BUoYにて自主企画演奏会「忘れちまったかなしみに」を控えている布施砂丘彦さんとのカフェトークをお届けします。コントラバス奏者であり、同時に演奏会の企画制作や音楽評論家など幅広い活動をされている布施さん。音楽と向き合う中で日々感じていることや、布施さん流「作品づくりの秘密」など、アルコール片手に雑談形式でお話していただきました。

私が布施砂丘彦さんというお名前を初めて知ったのは2021年のこと、布施さんが第7回柴田南雄音楽評論賞奨励賞(ちなみに私は柴田南雄と誕生日が同じです。どうでもいい情報ですが)を受賞された時です。その後、チラシデザインに直感的に惹かれ、2021年9月から12月まで断続的に行われたミヒャエル・ハイドンにまつわる作品群の企画演奏会「ミヒャエル・ハイドン・プロジェクト」を聴きに行ったところ、曲の面白さ、何よりも1回1回のコンセプト作りのセンスにすっかり感心してしまい、最終回の終演後に思い切って声をかけさせていただきました。

何といっても昨年5月の企画演奏会「いつ明けるともしれない夜また夜を」は、当時モヤモヤとしていた「自分の音楽との向き合い方、これでいいのか?これで楽しいのか?」という問いを突きつけられたターニングポイントとなる作品でした。私だけではありません。作品に他人事ではない気持ちを抱きながら、会場を後にしたお客さんがたくさんいました。その後、Twitter(現X)のスペース上にて、作品への語り足りない想いを語る会——いうなれば、作り手側と聴き手側の両者を交えて「振り返り」をしたのです。このような勇気ある歩み寄りができるクラシックの演奏会は、おそらく日本では滅多にないです。そして今回、いち音楽を愛する者として、また作品を作る側としての興味共感から、対談の実現に至りました。

テーマは一応「おんがく」というワードでお願いすることにしました。というのも、最近布施さんのTwitter(現X)のプロフを見たところ、音楽を「おんがく」とひらがな表記にしているのが目に留まったので。これは何かあるのかな???実は音楽を「おんがく」とひらがなにすることには私も深く共感するところがあり・・・まずはその辺からお話を広げていきましょう。

※ 話された内容はあくまで個人の主観にもとづく発言です。

※ 布施さんの自主企画公演について多少のネタバレを含みます。

※ 対談時点でXはTwitterという名前でした。あえてそのまま直さずに記事にしています。

「音楽」を「おんがく」にした意味は?

布施:端的に、ひらがなにすることで意味が広がるからです。

越水:では、もう少し説明してくれませんか?

布施:なぜ音楽の意味を広げたいのか、というお話をしましょう。私が最初に柴田南雄音楽評論賞奨励賞をいただいた時の文章にも採り上げたのですが、古代ギリシャの精神に憧憬があるのです。そこに立ち返りたい。ミュージックの語源をたどると、古代ギリシャの「ムウシケ」という言葉につながるんですが、それは今でいう「ミュージック」という意味だけじゃなくて、ダンス的なものだったり詩だったり、パフォーミングアーツ全体を示している言葉だった。それが今では細分化されて「音楽」イコール「ミュージック」だけになっている。でもそうやってどんどん限定していくことで、本来もっと広かったはずの音楽の可能性が狭まっていってしまうのではないかと考えています。専門知が広がるこの世界で、あえて音楽を広く捉え直したい、音楽が持っていた大きさを捉え直したいというところです。

越水:ひらがなを使い始めたのはいつ頃からですか?

布施:昨年夏に開催した音楽祭「箱根おんがくの森」が初めてですね。箱根で音楽祭をやるにあたって、どういうタイトルがいいかとみんなで考えたんです。そのまま「箱根音楽祭」とか「箱根音楽芸術祭」とかも考えたんですけど、かぶってしまったこともあるし、もうちょっと言葉から可能性を広げたいと思っていました。だからといって「箱根」をひらがなにするのは個人的にダサい感じがしてしまって・・・。ならば「箱根」という漢字の後に、ひらがなの「おんがく」だったらきれいだなって思いました。箱根って、やっぱり森なんですよ。「彫刻の森(美術館)」も「ガラスの森(美術館)」もそうだけど、箱根といえば森というイメージがある。そして「森」には何か得体の知れない魔術的なイメージがあるんじゃないかと・・・おそらく多くの人にとっても。その得体の知れなさに惹かれるんです。今そこで出会ったものは果たして音楽なのか、錯覚なのか、鳥の声なのか、風の音なのか、人の声なのか。実際に森の中での演奏もあったんですが、来てくれたお客さんに「箱根の森全体がおんがく」って感じてもらいたい、そういうところを目指したわけです。だから、ひらがなの「おんがく」に「ムウシケ」的な意味合いを持たせつつ、ひらがなであることの「わかりやすさ」と「怖さ」みたいなものを期待してそうしています。

越水:分かりやすさと怖さ・・・なるほど。私にも、今の時点ではどこにも公開してないんですが、私小説みたいなもの、自分が4歳から12歳くらいまでに浴びてきた音楽について、しかも言葉にならないほどの小さな音楽的体験を書いた小説があって。そのタイトルに「音楽」って言葉が入っていまして、まあ『こどものおんがく』っていうタイトルなんですけど。その全部をひらがな表記にしていたので、これは共感するところです。そう、どう考えても「ここは漢字じゃないな」と強く思って。言葉にならないものを「こどものおんがく」というひらがなに込めた。音楽をひらがなにすることには、「ムウシケ」と同じ、全部が含まれている感じがしますね。音楽というと楽譜のある音楽限定みたいになるけど、もう少し周縁のものを含んだエモーショナルな意味を「おんがく」に持たせたかった。文学でも、漢字をあえてひらがなで書くのを「ひらく」っていうんだけど・・・こうね、バラっと開く(本を開くしぐさをする)

布施:そうですね、開くという言葉がいいですよね。

越水:不思議とどこか開放的に聴こえる。

布施:そう。

越水:その開かれた中にいろんなものが入って来る感じ。自分から音楽に向かわなくてもいろんな音が自分の中に入って来て、それが今の「私」を作っている。

布施さんの考える「音楽体験」とは?

越水:では布施さんにとって「音楽体験」とは・・・批評や自分の企画や、そういうものの後ろには「音楽体験」があると思うんですが、それについてはどう思っていますか?

布施:「音楽体験」ですか?「音楽体験」って言うと「音楽」と「音楽体験」っていうものを分けて考えていますよね。

越水:そうですね。

布施:「音楽」っていうのは書かれたものとか、作者が想定したものを示している。かたや「音楽体験」は受けた聴衆側、ということですかね。「音楽」と「音楽体験」の違い・・・「音楽」は作り手の側にあり「音楽体験」は受け手の側にある、そういう使い分けですかね。そもそも「音楽」っていうものは体験したところにしか起こり得ないと思っているんですよ。例えば作曲家がいて楽譜を作った、でもその楽譜自体は音楽じゃないわけですよ。ただの紙っぺらだったり、0と1で表される記号だったり。

越水:たしかに。

布施:それが美術作品と違うところです。美術作品に関しては、そこに絵があればどう見ても「これは美術です」「これは作品です」って言えるんですけれども、楽譜はそれだけでは作品たり得ないわけですよね。楽器があるだけでも音楽たり得ない。じゃあCDだったら?CDっていうのもそれ自体を音楽って呼ぶことはできない。やっぱり音楽っていうのは聴き手が受けたところで初めて成立するもので、それまでは全て音楽じゃないんですよ。今ここ(カフェの天井を指さして)にBGMが鳴っていることに対して、誰もそれを音楽とは思わない。そうである限りは音楽じゃないんですけど「音楽だ」って認識した瞬間にあれは音楽になる。あのBGMが音楽であるか否かっていうことの決定権を持つのは聴いている人だけ。音楽が(「音楽体験」として)成立する条件というのはそういうことです。

越水:主観的、ということですかね?

布施:まあ条件的なんですけどね。だから音階練習とか、ただ練習してる時も音楽じゃないんです。なぜかというと、そこに聴き手がいないから。ただ、例えばアマチュアの人で演奏するのが好きで、自分で演奏していて心地よくなった時、それは音楽なんですよ。弾くことが楽しいという。一方で、まあ例えば練習でも自分でそれを楽しもうでなくて、何か目的があってそのためだけに弾いている時、絶対それは音楽じゃない。その差ってすごく面白い。一人の空間で自分だけが演奏していてもそれが音楽になるかならないか。自分自身が自分の聴き手になるなら音楽といえる。

越水:そうですね。

布施:例えばプロの演奏家の人がコンサートに向けて練習をしている時に、自分でその音を聴きながら「これでいいかな?どうかな?」って思った時は音楽になると思いますが、日々のウォーミングアップとして音階練習をしている時には、演奏家はそれは聴かないで身体的な運動としてやっているので音楽にはなり得ない。一方で、たまたま窓を開けた人が家で練習しているのを聴いて「ああ素敵な音だな」って思ったら、そこでは「音楽体験」になる。だから音楽を作っている人にとっては「音楽」じゃないのに、そっち側だけで「音楽体験」になる可能性もある。そういう意味だと「音楽」と「音楽体験」って実は分けられない。

越水:なるほど。この質問をした理由は、そもそも布施さんは演奏会を作る時あらかじめ「こういう体験をしてほしい」という狙いを持って作っているのかな、と思ったからなんです。作品って、一度自分の中で受け手にならないと作れないというか、作る時の最初の観客って自分じゃないですか。お客さんにどんな体験をしてもらいたいとか、あるのですか?

「批評と評論は違うのか」問題

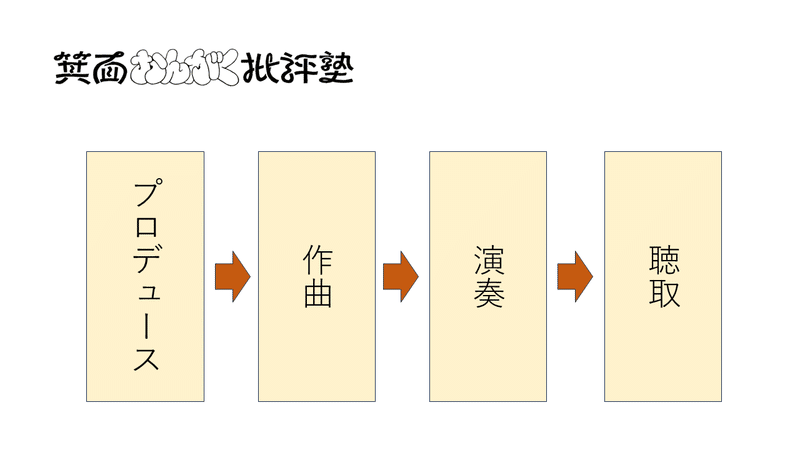

布施:じゃあ、自分の作品の作り方を・・・前にTwitterでも上げたんですけど「箕面おんがく批評塾」で使っているスライドがあって。(PCを起動する)

布施:こういう図(上図)があるんですけど。僕は批評という言葉の使い方がちょっと人と違っていて、対象があって意識があって行為があって作品がある。そして批評というのはここ(上図:左から二番目のオレンジのふきだし部分)指す言葉にしていて。だから批評と評論は使い分けているんです。いうなれば批評を文字にしたものを評論って言うようにしています。

越水:そうなんですね。

布施:広辞苑だと批評と評論は同じだよ、というように書いてあるんですが、フランス文学の小林路易(るい)先生が書かれたニッポニカの批評の項では、長い長い批評へのいい文章があって、そこでは「批評を文にしたものが評論である」って論じているんです。だから僕は、批評っていうのは「意識」や「精神」だけだと思っています。

越水:このコンセプトに乗っ取って批評塾をやっているわけですね。

布施:そうです。全てをこの構造で考えているんですけど、お客さんや批評家のラインっていうのはこの一番上のところです。ある演奏会があってそれに対してさまざまなことを考える、それが批評です。その考えたものを行為として文章にした時に評論文が出来上がる。そしてこの流れは演奏するという行為にも当てはめることができる。その場合は、まず楽曲があって検討する意識や精神があって、頭があって肉体としての行為があって演奏に至る。このバランスが重要で。多くのつまんない演奏会っていうのは、楽譜を見てそれをそのまま肉体にだけ落とし込もうとする。批評精神がない。そういう演奏っておもしろくないんですよね。ここすごく大事ですけど。

越水:批評「精神」なんですね。

布施:一般的ではないかもしれないけど。

越水:いや、そのスピリットが大事だと思う。

布施:そしてこれは自分の中で循環していてもいい。自分の演奏を録音して聴いてみて自分で考える。

越水:省察する意味での批評なんですね。でもこの批評と評論という言葉の違いって、まだあまり意識的に分けて使われていないのではないかと。

布施:音楽評論っていうと例えば何か演奏会があるとして、それを聴いて「これは第1楽章の再現部でホルンのパートがこのような演奏をしていてこれはこうだったからこうです」みたいな文章だと、単に行為に対する評論文でしかないんですよね。そこにある精神や意識を抜かして言っているから「批評」の抜けた「文章」でしかないわけで。

越水:どうして抜けちゃうんだろう。

布施:本来何のジャンルにおいても必要なのに、何のジャンルにおいても抜けていても成立しやすいからじゃないですかね。危険なことに。

越水:でも、こういうテクニカルなことを書くことが批評の最終形態であると思っている人は多いですよね。

布施:抜けていてもやれちゃうから。

越水:なるほど。納得だわ。

作品と演奏家・演奏家と聴衆

布施:今、仕事で一番やっているのはコンサートなんですが、既存のコンサートについて、いろいろ考えるんですよ。たくさんコンサートに出て、いちばん多いときなんか年に百本以上出て。そこではもう、この図でいうと、左右の緑のふきだしがくっつきあっている状態だったりして。でもその中で、自分がやってきたものってどうだったっけ?と。

越水:オーケストラで演奏する仕事というのは、本当にここ(批評)はなくなっちゃう訳ですか?

布施:いや、オーケストラの人にとっては、その作業がものすごく細部の段階にわたってあるんです。指揮者の人が作品を解釈して手を動かしてそれが演奏につながる。コンサートマスターが指揮者の腕を解釈して、それで楽器を弾く。その音を聴いた各楽器の首席奏者がそれに対して「じゃあ私はこう弾く」っていう考えで演奏するというのが伝わって伝わって、伝言ゲームみたいになっていく。面白いことに、そこに確実にズレが生じるんです。でもズレたことでしかできない音楽があって、それがオーケストラの魅力でもある。そういう意味で面白い。それでいて、全てがガチャって合う瞬間もある。そうなった時は演奏側も聴いている側もメチャクチャ気持ちいいし凄くいい演奏になる。でも一方で、そこに全体主義的な怖さもあると。

越水:よくわかります。私は学生の頃は有名どころのオーケストラ、こういうふうに作られて合奏された音楽が大好きだったから。でもいつのまにか、布施さんがやるような企画演奏会が好きになっていった。もちろんオーケストラの肩を持つと、そのコンサートの日を迎える前にそういう作業は絶対やっているんだろう、ということはわかる。でも大きなお魚みたいな・・・良いとかダメとかじゃなくて、それではなくて、もっと細かくて小さいものを拾い上げたくなった。どっちがいい悪いじゃない。

布施:基本的にオーケストラの音楽を聴くのは好きではあるんです。あとは、ピアノのソロ演奏って良いんだけれど、誤解できる範囲がかなり狭いんですよ。何故かというと、作品があって演奏があってお客さんしかいないから(まあ細かいこと言えば校訂者とかプロデューサーもいるけれど)。一方でオーケストラは様々な伝言ゲームがあって、人によって音楽体験が全く違う。オーケストラ80人といっても、席によっては聴こえ方が全然違うし、何を聴こうと思っているのかでも違うし、あるいは単純に耳が悪くなって高い音は聴こえませんっていうこともあって・・・そういう要因でどんどん変わる。そうなった時に「音楽体験」とは、本当に聴き手によって違うものになっていくというか、聴き手にすごく委ねられる部分がある。

越水:本当にそうですよね。例えば、オーケストラを聴きに行ってからの感想をSNSで「あそこの音がどうのこうの」と言っている人も、そこがすごい気持ち良いとか、待っていたとか、楽しみにしていた部分なんだろうなって思うから。でもよく、その・・・

布施:たまに炎上しますよね。

越水:どうも私は出来事を外側から見ちゃうところがあって、そういうのを見ると「健気だな」と感じる。それも愛なんだろうなって。自分の聴き方を喧嘩してでも守ろうとする。結局、ここの音が・・・って言う人その人は「その音萌え」だから。人の好きに対して「その聴き方はテクニカルすぎて間違ってますよ」みたいなことは言えないなと。鉄オタにいろんな人がいるように、その人はその一音だけを待っていたのだろうと思うと、それが台無しにされて・・・まあこき下ろすのは良くないと思うけど「無念だった!」という体験はひしひしと感じる。私はそういう体験が・・・特にYouTubeのコメント欄が好きで、感情しか書いてない。そういうのを読むとちょっとワクワクする。

布施さん流、公演の作り方

越水:それでいうと、布施さんが去年やった「いつ明けるともしれない夜また夜を」という作品は、最近ではその感情面に傾いた感想が一番多かった気がする。私自身も、どうせお金払うなら引きずるような体験をしたいので。

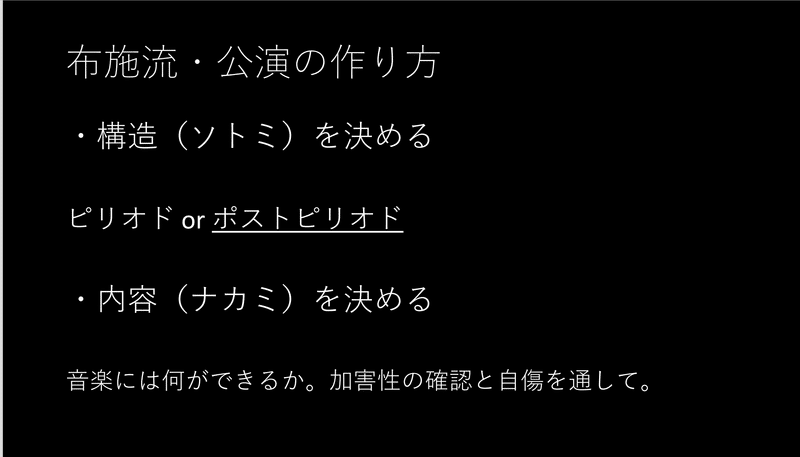

布施:じゃあ、前回の公演の作り方を説明しましょう。僕は本当に面倒くさい人なので、演奏者向けにパワポ作って「こういうコンセプトです」ってやったんです笑。こんなこと、絶対に普通の公演ではありえないんですけど。

越水:演劇だと説明したりするけど。

布施:クラシック音楽だと、音を出す以外のことは1秒でも少なくするみたいな現場が多いのです。あ、ちなみにこのスライドを白黒にしたのは別に中二病でそうやってるんじゃなくて、プロジェクターで壁に映したからです。

越水:はい笑。

布施:演奏者向けにこういう(上図)スライドを作りました。次回の公演(「忘れちまったかなしみに」)もそうなんですけど、まず構造を決めます。

越水:はい。

布施:内容についてですが、前回(「いつ明けるともしれない夜また夜を」)の公演は「疫病・戦争」ではなくて「疫病禍・戦争禍」がやりたいなと考えました。実は前回の公演は、3つの方向から見えるように作っていたんです。1つ目は、受難曲として聴こえるように。最初にモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」のバンダ音楽、3つの違うテンポの曲をやったのは、あれはバッハのマタイ受難曲・・・マタイって1オケと2オケと子供のコーラスがありますよねって、そういう意味でやったんですよ。あれ実は、三位一体なんです。

越水:モーツァルトが三位一体?そこには気づかなかった。

布施:あの公演って受難曲だよねって読めるように作ったんです。誰もそういうふうに読んでなかったみたいだけど。

越水:だったらもうちょっと匂わせたほうがよかったのかも。

布施:2つ目は「ワーニャ伯父さん」のように読めるものにしました。わかりやすく最後にワーニャ伯父さんの言葉を持ってきたんですけど、構造として「ワーニャ伯父さん」にも見えるように。そして3つ目がこれです。

越水:私はこれだ。

布施:これは当時文化庁長官だった宮田さんが発表した文書に対して疑問を抱いていた、というような気持ち。発表された文書の最後に「明けない夜はありません」って書いてあって、それが「だからみんな頑張ってねー」みたいな感じに受け取れてしまったんですよ。

越水:宮田さんの言葉だったとは気づかなかったけど、でもあの時あの公演を、みんなやっぱりどこか「時評」として聴いていたと思う。

布施:まあそういう3つの方法で捉えられるようにしたと。そしてお客さんは、この中のどれかになるんじゃないかと思って。おそらくこれらの間のどこか曖昧なところに落とされると思ったんですが。ともかく必然的に全員が違うように解釈してくれるだろうってことを期待して、あえて3つの読み方を作ってみたんです。

越水:確かにこの3つを円グラフの比率みたいにどこかミックスした感じで読んでいますね。加えて、私の場合でいうと「自分の思い出」が20%くらい入ってる。そうか、それが「音楽体験」なんですね。でも本当にこの3つをわかってほしかったら、もっと匂わせる必要ありと思うんだけど、そうでもない?

布施:いや3つ理解されてたらサイアクですよ!裸見られるようなもんですから笑。

越水:「やべー全部わかられてる!」って、それはそれで嫌か笑。

布施:「ほらまたどうせ受難曲とワーニャ伯父さん組み合わせたんでしょ」みたいなこと思われたら、すごいやだ笑。

越水:で、誰かわかった人いました?

布施:いたかどうかわかんないですっていうか、別に答え合わせとかもないんで。でもやっぱり、様々なノイズが重なりますよね。(会場になった)北千住という街もすごいノイズがあるし、いろいろなノイズがかけ算で組み合わさることで、作り手の私が考えていないところまでもお客さんが感じてくれる。クラシック音楽っていうか「時間芸術」って、構造がすごく大事なんですよね。でも何かしらの構造に沿ってやるということは大きな物語すぎるから「そんなのワーグナー的だ!」って批判してそうじゃないものを作ろうとする人もたくさんいるけど、やっぱりある程度の道筋を作りたいというのはクラシック音楽的な人間のダメさではあるんだけど、僕はやっぱりそういうのを作りたいんです。

越水:これ、ハマる人はめちゃくちゃハマってましたよね。

布施:ハマってくださいましたね。何度も(YouTubeを)観てくださったり、たくさん感想をツイートしてくれて、それを固定ツイートにしている方もいて、すごい嬉しかったです。

越水:かくいう私も引きずったので笑。でも「異様に刺さる人がいる」っていうのは想定していたんですか?

布施:そこまでは。でも自分は聴き手に何が起こるかというのを最重要視して作りたい。これ音楽をやっている人は意外に少ないんですが、聴き手に作ってほしいんですよ。さっきも言ったように「音楽体験」というのは聴き手の側にしか起こらないと思っているので。

越水:私はそういう公演の方が好きですね。思いたいし、考えたい方だから。

布施:演奏家っていい演奏をしたい、いい演奏を届けたいって思うし、作曲家は楽曲の中にどれだけ詰められるかを考える。聴かれた時のことを考えるのは芸術家の仕事じゃないと思っている人もいる。それはそれで正しいと思っていて、作曲家が曲を聴かれるところまで全部自分の管理下に置くってのも問題だと思うし、手を離れていくのはいい。でもお客さんにどのように感じられるかを全く考えることができないというのも勿体ないと思う。

「最終的に音楽を作るのは誰か」問題

越水:どういうふうに聴かれるか意識するかどうかでいくと、少なくともモーツァルトは意識していたと思いますね。

布施:そうですね。

越水:モーツァルトは舞台・・・オペラをやっていたから、意識は常に客席側にあったと思うんですよね。じゃあ例えば、どういう立場にある人が全く意識しないんだろうか。人間である限り外側を意識しないって難しいというか、そんな作り手いるかなという気もする。

布施:例えばストラビンスキーとか?作曲家って聴かれることよりも、まずどのように作られたかということを意識すると思うんですよね。例えばブラームスの有名な話で、誰かにモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」を聴きに行かないかって誘われたけど「私はその曲は行く必要がない、なぜならそのスコアは家にあるから」って答えた、というエピソードもありますよね。彼には作品がどういうものであるかしか・・・という訳で、次にこのスライド(下図)をご用意しました。

越水:これも批評塾のスライドですね。何回目の講座ですか?

布施:これも2回目のです。コンサートを作る時って、こういう順番でいくと思うんですよ。まずプロデューサーがいて作曲家がいて、楽曲作ります、演奏します、聴きます。これはポップスでもクラシックでも基本的にこういう流れだと思うんです。それでクラシック音楽の歴史について考えてみますと、もともとキリスト教の音楽、例えば教会でグレゴリオ聖歌が歌われていた時って、それがどのような曲であるかということは誰にも重要ではなかった。どのような演奏であるかということも重要じゃなかった。その時に重要なのは、教会という神聖な場、荘厳な空間で音楽を聴くという体験だった。その当時の音楽の作り手っていうのは、確実にプロデュースしている側、つまり教会だったわけです。作った人でもなければ演奏している側でもない。なぜなら作った人の名前も載っていなかったから。でもある時から作曲家たちが、例えばマショー達とかが、自分たちの名前を作品に署名するようになってくる。最大化したのは19世紀ですよね。作曲家たちが自分の想いを語るようになった。つまり「作曲」が音楽の作り手になったわけですよ。さっき言ったブラームスとかもそうです。20世紀になると「演奏」や「演奏家」が音楽の作り手になっていきます。まず巨匠が出現して、国際コンクールが出現して。ベートーヴェンの「運命」であることが重要なんじゃなくて、フルトヴェングラーの運命か、カラヤンの運命か。ホロヴィッツのバッハなのかグールドのバッハなのか、そこを気にするようになったわけです。同時代、現代音楽のジャンルでも、作曲家がどんどん演奏家に委ねるような音楽になっていった。そして同じ頃、ロックスターが誕生してアイドルが誕生して・・・じゃあその先に来るのは何だ?という。

越水:そこで「聴衆」か。

布施:そう聴衆です。聴かれた時が音楽だから。私の公演は、ある意味では作り手は演奏家でも作曲家でもなく聴衆なんです。

越水:モーツァルトは聴かれることを意識した曲を作ったわけだけど、その前は食事中に流される音楽でよかったわけで。そんな中でモーツァルトは「音楽聴けよ!」って言った。そこで彼は作曲家であり観客の目線に立てたというか、その視点を「持った」わけだ。だけど確かにいつの間にかそれが無くなった。というかハッキリ分かれた。19世紀は「自分が自分が、聴いて聴いて」の時代で、観客はというと、完全に「聴くだけの側」にまわった。そして今聴衆の時代だとすると、いい感じにバランスが取れてきているのかな。

布施:ああ、そうですね。

越水:自分の記事にも書いたことがあるけど、お客さんの姿って送り手の側には顔、前面しか見えていない。だからその顔が笑っていて拍手をしてくれていれば、いい演奏だと思っているかもしれないけど・・・

布施:フッ笑、

越水:私は本番を一番後ろの席で観ろって言われたので。演劇の脚本を書いていた時、ある演出家の人に。それは、お客さんの集中度って背中が物語るからなんだと。拍手なんて誰でもできるし。お客さんが退屈してる時って、やっぱ「それっぽい」んですよ。それをちゃんと自分で見届けろって言われたの。そんなこともあって、一番後ろで見ることができる人こそがいい作り手だと思っていて。観客の背中も見られる人というか、観客のさらに後ろ。

布施:そう、4人称ということですよね。まだうまく言語化できてない部分でもあるんですけど、僕は1人称・2人称・3人称・4人称って言葉を使っているんです。音楽の聴き方って、1人称・2人称・3人称・4人称という言葉に当てはめられると思っているんですね。

越水:私は音楽の聴き方でいうと、極端な2人称的な聴き方が問題だと思うな。「自分の思い通りになってよ」という、そこに私とあなたしか居ないという聴き方。どうでしょう?

布施:僕は3人称が問題だと思うんですが。3人称の聴き方って面白くない。

越水:というのは?

布施:何か「それ」って感じで音楽を見てるから。コンクールとか。

越水:そういう3人称ね。悪い意味での方の3人称。

布施:そうです。客観的とかそういうことじゃなくて悪い意味での3人称。

越水:モノ、なんですね。

布施:そうです。そして何を言いたいかというと、今回の公演は1人称と4人称がテーマなんですよ。

越水:へえ面白い!

布施:昨年11月にトーキョーコンサーツ・ラボで開催した公演「文体練習」、あれは4人称がやりたかったんですよ。

越水:そうなんですか。

布施:真ん中でチェリストが演奏していて、ダンサー側は延々とそれを見続けている。見ているダンサーをお客さんが見なきゃいけないというところでお客さんが4人称になる、というのがやりたかったんですよ。

越水:なるほど。

布施:今回もそれに近いものが作りたいなあというのがあります。

越水:それを私は汲み取れるかなあ。でも楽しみにしていよう。

布施:とにかく1人称と4人称が核となっています。

越水:私はそういう聴き方、聴く形式にすごくワクワクする方なんですけど、こういう面白さを求める人って・・・そんなにいないか。

布施:どうなんですかねえ。あと1人称にさせるっていうのは、まず最初に全員をドキドキさせたいからなんです。心拍数をまず一回握りたい。これは恋愛ドラマ観てキュンキュンするとか、ヤクザ映画観て興奮するとか、そういうことに近いもしれません。そういう意味では、一般的なクラシックのお客さんを引き込もうとしているかというと、そうでないかもしれない。

越水:うーん、

布施:「掴む」って、音楽にとってすごく大事なことだと思うんですよ。というのは魔術的なものって・・・もっともそこにしか音楽の可能性はないと思っているんですが、そういう聴き方はイヤだと思っている人に対しても無理矢理ガッといきたい。で、コンサートではそれはできると思うんですが、映画だとちょっと難しいかな・・・映画っていつまでも「スクリーンと映写機と私」という関係で意識することができるし、目をつぶることもできるし、明らかに外側があるわけじゃないですか。でも音楽って、空間にいる限り基本的には中にいてずっと鳴っている。映写機という一直線ではなく反響し続けているという状況で、どうしても近代機器が揃ったとしても生のコンサート会場じゃないと難しいけど、音楽はそれを利用できるんです。

越水:なるほど、監禁しちゃうんだね。

布施:監禁ですね。アレですよ、映画「時計じかけのオレンジ」の第九を聴きながらのアレ。(アレ=主人公が監禁されながら暴力映像を見せられ第九を聞かされる場面がある)

越水:ああはい。映画といえば昨日アップした記事(「風と官能第5回」)も、音楽とか演劇とかコントには通用する記事として書きましたけど、映画は除外だと思ってました。

布施:逃げられるし。演劇やコンサートって途中でトイレに立つ人ってあんまりいないけど、映画はトイレ立つ人多いですよね。僕自身もいいシーンで盛り上がってるのに「あ、無理だ」ってことも笑。

越水:笑。

布施:だって3時間とかあったりするじゃないですか。

越水:映画は嫌だったら究極その時だけ目をつぶればいいし。

布施:そうなんですよ。目をつぶればいいし、他にも要素がありますよね。

越水:何か食べてもいいわけだし。いろんなところに意識が逃げられる。

布施:作り手にも配慮しなくていい。演劇ならどんなにトイレ行きたくても我慢するけど、映画だと我慢できない。

越水:だってそこに演じてるは人いないし。制作側が後ろで立ってて「俺の映画どうだった?」って見張ってもいないから。

布施:よほど特殊な試写会でもなければ。

越水:だから映像ってのはまた特殊なメディアでもある。

布施:体感の時間としても映像だと飽きやすいとか、ありますからね。

越水:ある。だから自分は最近動画はテレビでは観てなくて、逃げられない没入感を求めてスマホ顔に近づけて観てる笑。

それでも音楽を共有するということ

越水:「音楽体験」に戻ると、同じ音楽体験は不可能だってことになりますかね。

布施:そうです。だから共有しているつもりになるけど、感じているものは共有できないんですよね。ただ、一緒に祈るとか一緒に悼むとかそういう大雑把な部分だけ、人と人は共有することができる。そこが美しい。同じ方向を向いて、だけど見るところは違う。

越水:だからこそいいんだよね。みんな同じことを思いなさいといってもできないし。でも根っこの部分だけは共感して、前回の公演ではみんなで涙を流したわけじゃないですか。それで充分だなと感じる。そうじゃなくても分かり合えない時って、生きてていっぱいあるから・・・

越水:次回公演は「クラシック初めて!」の友達と行きますよ。

布施:ありがとうございます。

越水:すごく楽しみにしています。そして今日はありがとうございました。

布施:ありがとうございました。

2023年7月4日(火)カフィス(新宿3丁目)

write / key visual design 越水 玲衣

コーヒーおごる感覚で

サポート(ポチッと)していただけると

今後の表現活動の励みと助けになります。

布施さんへの応援メッセージも

是非お願いします (((*'ω'*)/

ここから先は

¥ 500

毎日の労働から早く解放されて専業ライターでやっていけますように、是非サポートをお願いします。