今後の日本からのLLM生の減少を語る: A question is whether “予備試験” can be included as a part of the “bar exam” in the U.S.?

この2週間、米国のトランプ大統領が、外国人留学生に対する(学生)ビザ(査証)の取り消し等に関して揺れ動きがありました。ハーヴァードなどがこれに反対して司法紛争になる手前で、トランプ大統領が撤回するという顛末にはなりましたが。

私の最初の投稿としては、米国のロースクールに通う日本からのロースクールLLM生の今後の展望について記したいと思います。この投稿の結論は、今後、米国ロースクールのLLM課程に進む人が減るのではないかということです。

問題の本質だけを読みたい方、米国のLLMについてご存知の方はチャプター4からお読みいただければと思います。

1.米国ロースクール概要

本論に移る前に幾つか前提を確認したいと思います。

まずは米国ロースクールのプログラムには大きく2つの種類があります。

・JD(法学博士):通常3年の課程。米国の大学に日本の法学部に相当する学部はなく、法学士を取得できないため、ほぼアメリカ人やアメリカの大学で勉強した外国籍の学生が教室の殆どを占める。

・LLM(法学修士):2年プログラムを設けるロースクールもあるが、通常1年の課程。LLM課程は米国外で法学教育を受けた学生がほとんどを占める。専門性を高めるためにJDの後にLLM進む米国人も少々いる。

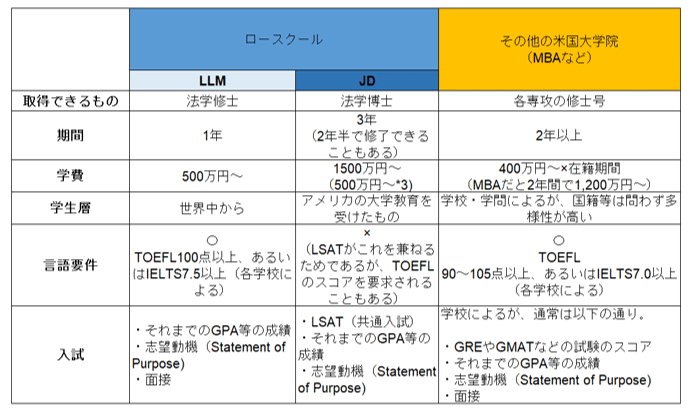

<表1:ロースクール(LLMとJD)とその他の大学院比較>

(筆者の記憶を基づいて作成。すべてがこれにあてはまるわけではありません。)

米国の教育は日本と比較ならないほど高額であることは広く知られていますし、学費だけで600万円するのはざらです。そのため、米国人は教育ローンを積んで学んだり、奨学金を受けて学業に励んだりするわけで、この教育ローンが膨らんでいることは米国社会問題の1つでもあるのです。

一方、外国で法学教育を受けた人間にとって、LLM課程が非常にコスパのいいものとなっているのは主として以下の理由が挙げられます。

・1年間で米国の修士号が得られ、留年や学力不足による未修了はほとんどない(といわれている)。

・LLM課程では修士論文の執筆が終了要件となっている学校が少ない。

・LLM課程を所定の要件で修了できると、各州(ロースクールの属する場所によって異なる)の司法試験を受験することができる。

1つ目のメリットは、日本でもエリート層が目指すMBA(経営修士号)などの他の修士号は2年以上、すなわちその分の所属期間分の学資がいるのに対し、比較的短期間で修士号を修了できる点が経済的な魅力になります。2つ目は、通常世界中の大学院で要求される修士論文の執筆がLLMでは求められず、死に物狂いの学生生活が要求されるわけではないということでしょう。

3つ目のメリットが、この投稿に深くかかわるものであり、1年間のLLM修了で、米国の法曹資格を得られる機会に恵まれる点が特に日本からの学生にとって魅力的となっているわけです。

2.LLMの現状

上記のように、LLMは非常に学生にメリットがあるものであるのと同時に、学校にとってもドル箱のプログラムであるのです。外国の企業や弁護士事務所から毎年の寄付を得られることもさることながら、ハーヴァードやNYU、ジョージタウンのような500人単位のLLM生を毎年受け入れることはとても財政を支えるものにもなるのです。

また、名門校のLLMであれば、集う学生のレベルは世界各国のエリート層であり、繋がりという意味でもロースクール修了後の大きな財産となるものでもあります。

一方、教育制度や法曹就職の現状がお国柄の表れやすいところもありました(以下は、私の所感であります)。

・日本からの学生は、弁護士になって5年以上経っている方を主として、20代後半~30代前半が多くみられる。

・ドル箱の中国からの学生は、法学士を得たばかりの22歳前後の学生が多い。彼らは、国内の熾烈な就職競争のため、少しでも抜きん出ようと米国などの法学教育を受けてから母国に戻るという傾向がある。

・フランスからの学生は、修士1(Mastère I)の後、修士2(Mastère II)の前、LLMに進む学生が多く、例外(20歳の離れ業もいましたが)もあるが、24~26歳が主たる層。

もちろん一概に語ることはできませんが、各国の学生と話をすると、各国の法学教育制度を知ることができるのも一つ米国ロースクール生活の面白いところであるかもしれません。

**

3.日本からのLLM生を3つのグループに分けてみる

私が在籍したロースクールでは、LLMのマジョリティーがアジア国籍であり、中国、インド、次いで日本という感じではありました。学校によって違いはありますが、日本からのLLM生も一定の規模があるといえるでしょう。

もちろん毎年人数の分布差はありますが、特に東海岸に名門ロースクール(*US Todayのロースクールランキング参照)には必ずと言っていいほど日本からの学生がいるといえましょう。

その日本からのLLM生は大きく3つに分類できると思います。

<表2: 日本からのLLM生のバックグラウンド・グルーピング>

(筆者の経験をもとに作成)

もちろん、私を含め、これにあてはまらないバックグラウンドの日本からの学生もいたりしますが、おおむねこのようなグルーピングができるかと思います。

**

4.LLMは米国法曹資格獲得のための「手段」だった

上記のように、1年間でトータル1000万円近い投資をして(してもらって)、LLMに進む日本からの学生は、米国の法曹資格獲得が大きな目標とされています。むろん、これはひとえに言い切ることができるものでもないのですが。

弁護士であれば、LLMを通じて日米の活動ができる「国際弁護士」の看板を得られるわけですし、企業派遣組であれば米国の法曹資格取得、すなわち司法試験合格をして「帰ってこなければならない」風潮の企業もあると聞きました。

彼ら・彼女らは、大学で法学部を選択し法学教育を受けた者、もしくは他学問であっても日本のロースクールや予備校で法律の勉強をした、というバックグラウンドでは共通するでしょう。

このバックグラウンドは、米国の各ロースクールLLM入学プロセスにおいて一つ大きな分水嶺となり、「外国で法学教育を受けている」→「LLM」→「司法試験」という流れの大前提になっています。

もっとも、ロースクール側もこのニーズを深く理解しており、高い学費の分だけ手厚いサポートをしてくれますが、近年この流れに大きな変化が現れたのです。

5.「2010年問題」:LLMを修了しても各州の司法試験が受けられない??

このタイトルのように、極めて近年LLMを修了しても司法試験の受験資格がないと判断される日本からの学生がみられるようになってきました。これを私は「2010年問題」と名付けたいと思います。

もちろん、米国における司法試験は各州に委ねられていますので、ワシントンD.C.特別区やワシントン州のロースクールにおいては厳しい条件をLLM課程中に満たせば受験できる州も現在あるのは事実です。しかし、大半はそうでなく、LLMのほとんどは、外国で法学教育を受けた者が受けられるのはニューヨーク州やカリフォルニア州に実質的に限られてくるのです。

話は逸れましたが、「2010年問題」とは、わが国において法学教育制度に大きな転換が行われた年です。「旧試」と呼ばれた、難関と呼ばれる旧司法試験による法曹人材の養成ルートから、法科大学院終了による司法試験(本試)と予備試験ルートによる本試の2つのルートが2011年に始まったことが根源となります。

以上のわが国の現状を踏まえ、ニューヨーク州の司法試験受験資格に関する規定を読んでみたいと思います。

外国で法学教育を受けた場合、ニューヨーク州司法試験を受験できるかどうかは、the Rules of the Court of AppealsのSection 520.6の諸要件を満たすかどうかということになります。

<図1:ニューヨーク州司法試験の受験資格に関する規則(抜粋)>

(ニューヨーク州司法試験委員会HP(https://www.nybarexam.org/Eligible/Eligibility.htm)より一部強調)

ここでは、「母国において法曹実務を行えるようになるために、米国と同等の教育を受けていなければならない」と条件の一に定められています。すなわち、母国において”bar exam”に座ることができるかどうか、ということを意味しているのです。

現在、わが国において、上記§520.6(b)(1)の要件を満たすためには以下のいずれかを満たす必要があります:

①法科大学院を修了していること

②予備試験ルートで合格後、本試験にも合格し、司法修習を修了していること

しかし、§520.6(b)(1)のルールの適用は、上記の2011年を分水嶺として作用され、それが今後大きな問題となることがあるのです。つまるところ、①2010年よりも前に日本の大学の法学部に入学していれば、旧司法試験を直接受けることができるため、§520.6(b)(1)を満たす、②2011年以降に法学部に入学しても新司法教育制度の下にあるため、上記①②いずれかの要件を充足していなければならない、とニューヨーク州司法試験委員会には理解されているようです。

これらが何を意味するかというと、ニューヨーク州司法試験が受けられないことがわかっているため、LLMに挑む日本からの学生が減るのではないかいうことです(弁護士等の有資格者がこれからも一定の割合で推移するという前提ですが)。先に見た日本からのLLM学生のグルーピングの1つである、企業派遣組には特に影響が大きいでしょう。なぜなら、派遣する側にとってみれば、法学士しか持たない社員に1000万円近い投資をしても、ただの修士号を持ち帰ってくるだけになるからです。そうすると、ピカピカの法務部所属の商社マンになって、LLMで更なるキャリアに磨きをかけようと考えている大学生のキャリア・プラン、難しい国家公務員試験を合格し役人になり、国費で米国ロースクールに派遣され、ゆくゆくはニューヨーク州弁護士になろうというキャリア・ルートも閉ざされることとなるのです。そうすれば、米国LLMを通じて米国法曹資格を獲得したいと思っても、日本で法曹三者のいずれかであらなければならないのです。

もちろん、これはニューヨーク州の司法試験委員会が悪いと言っているのでは決してなく、むしろわが国の問題であると述べたいのです。司法教育制度改革の良しあしの議論でもありません。最後に飛躍した非論理的なメッセージではありますが、このグローバル化が進み、OECD諸国の中でも大学院進学(修士・博士号取得者)が圧倒的に少ない・減少している日本にとって、LLMに進む日本人が減ることは我が国の経済活動にとっていいこととなるのかどうか考えなければならない岐路に立たされているということなのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?