帝国主義と第一次世界大戦

眠らない国が眠れない戦いへ

18世紀にイギリスで産業革命が起こり、全世界に波及したのは周知のとおりだ。そして、蒸気機関を用いた軽工業が中心となった時代から、やがて重化学工業中心となって鉄道や石油、鉄鋼などの産業が主力となる時代へと変化していった。

そんな中で、特に勢力を伸ばしてきた国がある。南北戦争、金ぴか時代を経て急成長し、1880年にイギリスを工業生産で抜いたアメリカと、バラバラな国の集合体だったのが1871年にまとまって一つの帝国となり、保護関税政策や工業化によって重化学工業が発達したドイツだ。

19世紀後半になって進んだこの産業の発達を、第二次産業革命と呼ぶ。

そしてこの時から、国内の資本の投資先や資源の獲得を求めて、欧米列強がこぞって海外に進出していくことになる。

帝国主義の成立 である。

もちろん、それまでにも欧米諸国が世界中に植民地を獲得すべく争っていた。

大航海時代、ポルトガルがアジアや中南米に向かうルートを開拓し、インドやインドネシア、マカオなどの要所の都市を征服。しかしポルトガル自体がスペインに併合されたため、スペインのものに。更にスペインはフィリピンを占領。メキシコにも植民地を建設した。

しかし、オランダがスペインから独立。さらにスペインの無敵艦隊がイギリスに敗れたことで、勢いが衰えてしまう。それ以降、オランダがインドネシアからイギリスを追い出したり(アンボイナ事件)、日本との貿易を独占したり、南アフリカに植民地を建設、アジアへの中継地としたほか、アメリカにニューアムズテルダム植民地(今のニューヨーク)を建設した。

しかし、オランダはイギリスとの戦争に負け、後まで所有できるのは、ほぼオランダ領東インド(インドネシア)のみとなってしまう。

それからは、イギリスとフランスが、北米やインドなどを巡って争い、イギリスが勝利して覇権を握ることになる。

時を戻そう。

19世紀後半から20世紀初頭にかけ、イギリスやフランスだけではなく、ドイツやアメリカ、ロシア、日本がこぞって海外進出を行ったのだ。それぞれの国がそれぞれの思惑で海外に進んでいった。これがのちに、とんでもない大惨事を招くことになるのである。

さて、いち早く産業革命と海外での覇権を握ったイギリスだが、強大な海軍力を背景に更に植民地を拡大した。自国の資本の輸出先を増やすためでもあった。

イギリスがとったのが、エジプトのカイロ、インドのカルカッタ、南アフリカのケープタウンを鉄道で結び、その地域を丸ごと支配しようというものである。3C政策と呼ばれるものだ。

特にその時代からはアフリカに力を入れることが多かった。イギリスはアフリカの北端にあたるエジプトと、南端にあたる南アフリカを抑えていた。

1882年にエジプトを占領したイギリスは、スーダンを1899年にエジプトと共同で間接統治。1890年にウガンダ、1895年にケニアを保護領とした。

一方南では、1806年に南アフリカのケープ植民地を占領したが、そこから北にあるローデシア(ザンビアとジンバブエを合わせた言い方)を占領。

そう、イギリスはアフリカを縦に占領していって縦断を試みていたのだ。

しかし問題は、アフリカを欲しがってたのは何もイギリスだけではないということだ。

フランスは、1830年、フランス領北アフリカを占領。現在のアルジェリアにあたる。そして、1894年には、アフリカ大陸の西側、サハラ砂漠の大部分を占領し、フランス領西アフリカとした。そして小国ではあるが、1888年にアフリカ東側のジブチを占領したのである。さて、フランスはどのように考えただろうか?

このままアフリカを横に占領していって横断しようとしたのだ。

それぞれが縦断と横断を試みた場合、絶対にぶつかる場所が出てきてしまう。案の定、スーダンのファショダという街で両国が落ち合ってしまうことになった。

しかし、当時のイギリスとフランスは戦争を選ばなかった。それどころではなかったのだ。

フランスはイギリスと戦う準備はできておらず、新たな脅威に迫られている中でイギリスと対立は避けたいと考え、譲歩した。

ところで、地図を見ればわかる通り、イギリスはこの時点で厳密には縦断を達成していない。

ローデシアとケニアの間に、タンザニアがあるからだ。

ここを占領していたのが他でもない、当時新たに勢力を拡大しつつあった、イギリスやフランスにとって脅威になりつつあった、ドイツである。

ドイツ帝国は生まれたばかりだったが、皇帝ヴィルヘルム2世が「帝国主義」を掲げ、海外進出を積極的に行った。

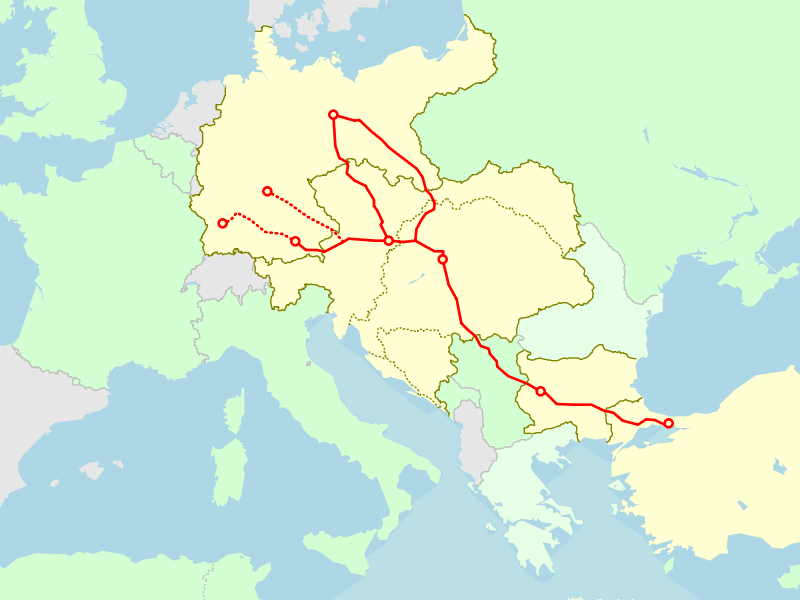

特に、ベルリン、ビザンティウム(イスタンブール)、バグダードの3都市を鉄道で結び、その間を支配しようとする、3B政策を推進した。

もうお気づきだろう。

これは3C政策を推し進めるイギリスにとって、目の上のコブなのだ。

そして同時期にもう1つ、ヨーロッパの大国が外へと進出しようとしていた。ロシア帝国だ。

しかし、当時の地図を見ても、ロシア帝国がアメリカ大陸や東南アジア、アフリカに植民地を持っているのはほとんど見当たらない。

それもそのはず、そもそもロシアは、海を渡って外に出ていくのがまず高いハードルだからだ。

理由は、ロシアという国が位置している場所に隠されている。

見てわかる通り、ロシアが面している海はほとんどが北極圏に位置している。冬が来ると凍ってしまい使い物にならない。冬の間も凍らないのは、黒海や日本海沿いのほんの一部だ。

だから、「不凍港」を手に入れるために南下政策をとることは、ロシアにとって永遠の課題といえる

ロシアが南に進出するには、主に2つ方法がある。1つめは、黒海沿岸やトルコの方向で、バルカン半島に進出すること。そしてもう1つは、日本海側の方向で、中国や日本に進出することだ。

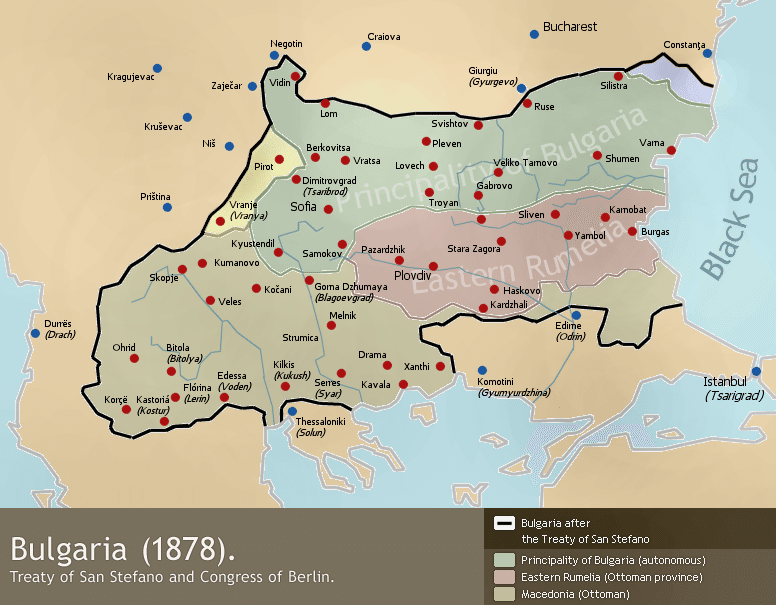

もちろん、ロシアもそれまでに何回も南下を試みていた。当時トルコを支配していたのはオスマン帝国だが、1877年にロシアがオスマン帝国に勝利し、バルカン半島を獲得する権利を得た

はずだった…

しかし欧米列強はロシアがエーゲ海に面するブルガリアに進出し、海軍拠点を置くことを懸念し、干渉によって一部放棄させられ、南下は失敗に終わった。

アジアの方でも進出は止まらず、1895年に旅順に租借地を設定したが、その後重大な歴史的事件が起こることになる。

日露戦争である。

日本は、当時覇権国家であり「世界の銀行」と言われるまでになっていたイギリスの支援を取り付け、ロシアに勝利したのだった。敗北したロシアは中国での権益を手放すことを余儀なくされる。極東でも南下は失敗に終わったのであった。

さて、ここで我らが日本の名前が出てきた。

明治維新による近代化と、工業化に成功した日本もまた、外に目を向けることになる。

19世紀後半から20世紀初頭の日本で特に大きかったのが、日清戦争と日露戦争の勝利であった。これにより台湾や南樺太などの新たな領土、中国での権益の獲得、朝鮮での主導権の独占、賠償金、欧米列強と並んだと世界に見せ付けたなど、さまざまな成果を得た。

特に、日清戦争に勝利し多額の賠償金を得たあたりから工業化が一気に進んだ。

工業へ投資し、国外へ輸出して儲けるという経済体制はこの頃から既に確立していたといえる。

そして最後がアメリカだ。

巨大な国内市場と工業力を背景に経済力と軍事力を手に入れたアメリカもまた、外に目を向けるようになった。

金ぴか時代は、1897年をもって一区切りし終わったとされる。

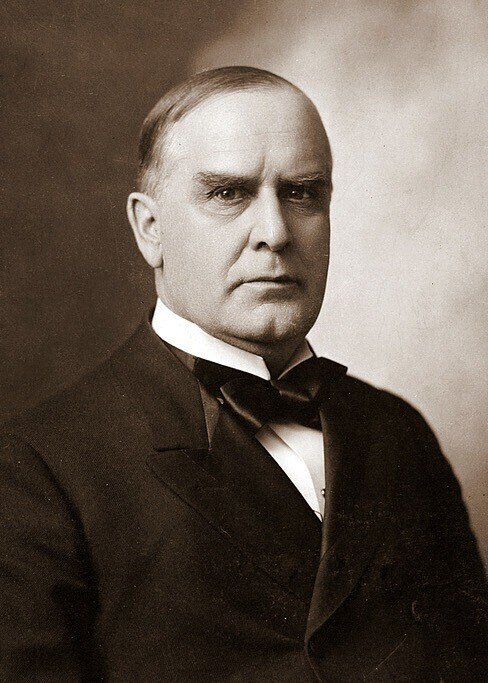

ちょうどその年に米大統領に就任したのが、共和党のウィリアム・マッキンリーだ。

ちょうどその時、アメリカのお膝元であるカリブ海では不穏な出来事が起きていた。

スペインの植民地であったキューバで長いこと独立運動が起きていたが、19世紀末になるとスペインが反逆勢力に対して残虐な行為をおこなっているとアメリカ国内で非難の声が高まってきた。

マッキンリーが大統領に就任した頃には、国内の世論が盛り上がり、1898年、米西戦争が起こる。

結果、アメリカはスペインに勝利し、キューバの独立(実質アメリカの保護国化)を認めさせたほか、フィリピンとグアム、プエルトリコを割譲させた。

そして同年、ハワイを併合し、準州とした。

アメリカはカリブ海を押え、太平洋への進出も成功したのだった。

また、この時に帝国としてのスペインは本格的に終わりを迎え、アメリカは国際的な列強と肩を並べることになるのだ。

さて、ここまでは欧米列強各国の、帝国主義の経緯について話してきたが、この情勢が一気に拗れる事態が起こる。

長いこと本土では戦争が起こらず平和が保たれていたヨーロッパで、莫大な戦死者と損害を出し、世界中を巻き込んだ戦争が起きてしまったのだ。

第一次世界大戦である。

さて、なぜWW1が起こるまでの長い間、ヨーロッパは小康状態で平和が保たれていたのか。

それは誕生したばかりのドイツ帝国の外交戦略が原因だった。

ドイツ帝国の宰相ビスマルクは、出来ばかりの国家が、隣り合わせになっているロシアやフランスに挟み撃ちにされてしまうことを避けるべく、フランスの孤立化を狙って、ドイツやオーストリア、イタリアと同盟関係を結び、ロシアとも再保障条約を結んで協力関係となった。

しかし、ヴィルヘルム二世が即位し、海外進出を積極化させるにあたり、これが裏目に出てしまうことになる。

とにかく植民地を獲得したいという思惑から、オーストリア・ハンガリー帝国、イタリアと手を結び、イギリスやフランスの植民地に食いこもうと試みたのだ。

ロシアに対しても、再保障条約の更新を拒否した。

恐れをなしたロシアは、フランスに接近していくことになる。

フランスは、資本輸出先としてロシアを有望視していた。ロシアは、東西に広い国土を結ぶシベリア鉄道の建設を試みており、莫大な投資が必要だったのだ。

1894年には露仏同盟が起こる。

そして、イギリスも動き出す。

1902年には宿敵フランスと、1904年には日本と同盟関係を結ぶ。また、ロシアが日本との戦争に敗れ、極東での進出が抑えられたのを見て、ロシアとも同盟関係を結んだのである。全て、ドイツが3B政策でイギリスと対立しつつあったのを勘案してのことだ。

さまざま国がそれぞれの思惑から同盟を結び、火種が燻るようになってくる。

この時の構造が、そのまま大戦の交戦勢力となる。

第一次世界大戦の直接の引き金は、1914年6月28日、サライェヴォに視察に訪れていたオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子、フェルディナント公が民族主義者に暗殺された事件だ。

これを受け、オーストリア・ハンガリー帝国はセルビアに宣戦布告。ロシアはセルビアを支持し、動員を発表し、それを受けドイツがロシアに宣戦布告。ドイツはロシアと同盟関係にあったフランスにも宣戦布告。ベルギーはドイツに宣戦布告し通行を拒否したため、ドイツもベルギーに宣戦布告した。

それを受け、イギリスがドイツに宣戦布告。

一方、当時イギリスと同盟関係にあった日本は、当初は参戦を見送り中立としたものの、1914年8月23日にはドイツに宣戦布告した。

日本の狙いは、中国におけるドイツ利権の確保と、ドイツ領だった南洋諸島を得ることだった。しかしイギリスや、当時勢力を伸ばしつつあったアメリカを刺激するとの考えから慎重論もあった。

ただ、日本はほとんど戦争には参加せず、国土も戦場にならなかったのに加え、連合国側に生糸や軍需品に至るまでさまざまなものを輸出し大戦景気に沸いた。海運で富を築く者も現れ、成金が誕生したのもこの頃だ。金ぴか時代にも通じるものがある。

当時トルコを支配していたオスマン帝国も、ドイツに接近していたため1914年11月に参戦。ドイツ、オーストリア=ハンガリー帝国、ブルガリアと共に枢軸国側として戦うことになる。

第一次世界大戦は、東にロシア、西にイギリスやフランスが両側からドイツ、オーストリアを迎え撃つ構図である。

なので、この大戦は東の東部戦線、西の西部戦線と、大きく分けて見るのだ。

1914年、東部戦線では、ドイツ・オーストリアはロシアへ侵攻を開始、冬までに勝利を収めることに成功した。西部戦線でも、ベルギーやフランスに侵攻。大打撃を与えた。

翌1915年は、東部戦線で更に進撃し、ドイツはロシア内部まで侵攻、占領に成功した。ロシア軍は内地へ撤退を余儀なくされた。西部戦線では、フランスとドイツが激戦を繰り返し、互角に戦ったことで膠着状態になった。そこでドイツはルールを破り毒ガスを使用するようになる。ただ、イギリスフランスの連合国側も、ガスマスクの使用等で対応するようになり、連合国側も攻勢に出るものの、イマイチうまくいかないまま終わる。この時イギリスの海上封鎖等に業を煮やしたドイツは、アメリカ等からの物資の補給を断つために潜水艦を使って無差別に攻撃を行う、無制限潜水艦作戦を行った。ただ、ルシタニア号という旅客船を沈めてしまった際、乗客にアメリカ人が多数いたことから、アメリカ国内で反独感情が高まることになる。無制限潜水艦作戦も、これを期に一旦中止される。

しかし、この時までのアメリカはあくまでも中立を保っていた。アメリカは他の国に干渉しない、戦争に首を突っ込まないことを国是としていた。

1916年、ウッドロウ・ウィルソンが大統領に再選したが、その際にもアメリカはあくまで中立であることを公約としていた。

ただ、この1916年あたりから、そうも言ってられないような戦況になってくる。

1916年、東部戦線ではルーマニアが連合国側として参戦したが、戦備不足だったことによりあえなくドイツ軍に撃退され、ルーマニアの穀物や石油などを奪われることになってしまう。ロシアはドイツへ攻撃を画策するが、撃退されてしまう。ただ、オーストリア・ハンガリー帝国の軍は壊滅的な打撃を受けた。ロシアの攻勢は、同時期に行われた西部戦線での、連合国側の攻勢を手助けするためのものだった。ドイツはヴェルダンという街を占領しようと試みるが、莫大な損失を出しつつもフランスが奪還。イギリスもソンムでドイツに攻勢をかけるが、両軍100万人の損失を出し、大して後退しなかった。

1917年、アメリカを介した和平案が拒否されたことをうけ、ドイツは無制限潜水艦作戦を再開する。そして4月、ついにアメリカが連合国側に参戦することになる。更に、ロシアで戦況の悪化に痺れを切らし、ロシア革命が起こり、社会主義政権が誕生してしまう。

1918年、ドイツは体力の消耗が激しく、連合国側が攻勢を続け、11月、ついに降伏し、終戦となる。

1919年、ドイツはヴェルサイユ条約に署名し、正式に終戦となった。

ドイツ帝国は終わりを迎え、ヨーロッパも莫大な損害を被り後世に引きずることとなった。ドイツは特に不利な講和条約の条件を突きつけられ、国民の間でもイギリスやフランスに対する憎しみが生まれるようになる。これが後にとんてもないことを引き起こすのだが、それはまた別の話。

そして日本やアメリカは、国内が戦場にならず恩恵を被った。特にアメリカは、荒廃したヨーロッパに変わって覇権を握ることとなる。

さて、この帝国主義と第一次世界大戦から学べるビジネスの教訓だが

戦争というものは、あくまでも経済力がものを言うということだ。緒戦に善戦したドイツだが、イギリスフランスに加えて、経済力が欧米列強を上回りつつあったアメリカを敵に回した時点で負けていたということだ。

一方、日本のように大してダメージもないまま領土や輸出国の恩恵だけ受けられるということもある。(日清、日露、第一次までの日本は上手くやっていた)

これはなにも戦争に限らず、現実世界の競争にも言えることだ。ビジネスの独占は競争の対局にあるし、勝てない相手や互角の相手とすり減らし合うのは得策とはいえない。もちろん、勝てる方法を持っているのならば、勝てない相手でも自らのポジションで撃っていくことは可能になってくる。