栄華の残り香と樽の香りに誘われるみちのく旅【旅行記#9】

皆さんこんにちは。たんぼです。出だしから落ち着かない2024年ですが、恥ずかしながらまだ昨年の旅を振り返っております。積み残しを消化するべく1つずつタスクをつぶす様子はさながら仕事のようですが、小さなことからこつこつと続けていきたいと思います。過去作から最新作まですべてマガジンに追加しているので他の作品も下からアクセスして読んでみてください。

次なる蔵を求めて

8月にニッカウイスキーの余市蒸留所を訪れてから1か月。鉄は熱いうちに打てということで、ニッカのもう一つの蒸留所がある宮城県への旅を画策していた。新幹線とホテルのパックツアーなら1泊で2万円ちょい。迷うことなく旅へのアクセルを踏み込んだ。1泊2日、仙台近郊の観光ということでスポットを探してみたがどれもピンとこない(ごめんなさい)。視野を広げると平泉という文字があるではないか。中尊寺は一度行ってみたいと思ってアンテナを張っていた場所だ。調べてみると仙台駅からバスが出ているとのこと。初日の行程はこれで決まりである。

奥州藤原氏の遺光

初日、まずは新幹線で仙台駅に向かい平泉行きのバスに乗り換える。事前調査はしていたものの、初見殺しともいえるバス停の多さに少し迷ってしまった。

バスは東北道を北上し、一関を経由して平泉・中尊寺前に到着。この時点で午前10時過ぎ。出発が朝早かったため少しおなかがすいてきた。この時間でも蕎麦屋が開いているのはありがたい。

食後の散歩も兼ねて参道を歩く。そこそこ勾配のきつい坂だったが、老若男女問わずスイスイと人が流れている印象だった。心身の健康あっての旅行であると改めて思う。

しばらく進むと本堂が右手に見えてくる。参拝客が多く写真を撮ることはかなわなかったが、立派なつくりをしていた。

さらに進むとお目当ての金色堂の入り口に着く。博物館も併設されている。内部の写真撮影はできないが、精巧なつくりの仏像の数々と金色堂の輝きは圧巻であった。眩しいほど輝いているのに、どこか落ち着きを秘めていてずっと眺めていられる。これを極楽浄土と形容したのも納得できる。

中尊寺を後にし、北上川のほとりにある高館義経堂へ。源義経が最期を迎えた地でもあり、芭蕉が『奥の細道』で記した「夏草や 兵どもが 夢の跡」の句でおなじみの地でもある。

さらに南へ進み、毛越寺(もうつうじ)方面へ。

ひととおり散策を終えたところで、恒例の湯めぐりへ。大浴場とサウナ・水風呂があり、これがワンコインで入れる。これに気付いてしまうと都心の温浴施設料金の高騰には辟易してしまう。

中尊寺方面に戻り、売店等をめぐっているうちに時間が来たので、帰りのバスで仙台へ帰る。

仙台市内観光 Part1

ホテルへのチェックインを済ませ、夕食の店を探すのだが、これがなかなか決めるのに時間がかかった。行ってみたい場所はいくつかリストアップしていたのだが、いかんせん宿から遠い。加えて予約なしで行ってどれほど並ぶかわからなかったため、ホテルでもらったクーポンが使える近場の店で牛タンをいただいた。

食後時間があったので伊達政宗像がライトアップされている仙台城址へ行くことにした。

大学なのか公園なのかわからない、開けてはいるが暗い道を抜けて大手門跡に到着。寄り道含めて10分ほど歩いたが、まだ入口らしい。

大手門を越えると突如急な坂が現れる。先月伊豆大島でいやというほど上ってきたのに、またかという気持ちを抑えて進む。

夜に来たからかもしれないが、道中の様子がわからなかったこと、ビルに阻まれて仙台駅方面の見通しがあまりよくなかったこともあり、いわゆる「がっかりスポット」だったのかもしれないと思った(完全に個人の感想です)。

仙台市内(?)観光 Part2

気を取り直して2日目。バスでJR仙山線・北仙台駅へ。地下鉄との乗り換え駅であり、県庁所在地の名を冠してはいるものの、周囲は閑静な住宅街という感じでひっそりとしている。

山形方面を目指し深い山に入っていく。同じ仙台市内でありながら地方の田舎の雰囲気を醸しており、ここが政令指定都市なのか、と都会生活に染まりきった人間の感想を抱いてしまった。

30分ほど電車に揺られ、目的地の作並駅に到着。知る人ぞ知る秘湯でゆっくりするのも悪くはないが、それはまたの機会に取っておこう。もう一つの目的・宮城峡蒸留所訪問のためシャトルバスに乗る。

補助席を開放したマイクロバスが満員になるほどの人気具合らしい。10分ほど揺られるとレンガ造りの建物群が見えてきた。

到着するとツアー開始までの間、展示室を見学できる。2か月前に余市でも似たようなものを見ただろと突っ込まれるかもしれないが、よく見ると余市との違いも各所にあって見飽きない展示だった。

これだけでも来た甲斐があるのだが、アナウンスが入りツアーが始まる。マッサンで知られる創業者の竹鶴政孝がブレンデッドウイスキー開発のために余市とは異なる風土の地を求めてここに来た、という趣旨の映像を見た後に各施設の見学に進む。蒸留までの工程は機械化されており、アクリル壁越しの見学だったため割愛する。蒸留工程でついにポットスチルとご対面である。

蒸留・精製された原酒が詰められた樽が並ぶ倉庫の様子。暗くて写真撮影には向かなかった。

そして待ちに待った試飲タイムである。どこか見覚えのあるラインナップではあったが、安心と信頼のクオリティである。おいしくいただきました。

午後の予定が流れた(楽天生命パークでの野球観戦を予定していたが雨のため中止となった)ため、有料試飲エリアにも進出してみた。

程よく酔いが回ってきたところで、電車の時間に合わせてバスで駅へと戻る。天気が良ければ軽く腹ごしらえをして球場へ行っていたのだが、自然が相手のことなので仕方ない。改めて昨夜断念した、リストアップしていたお店への訪問を試みる。

昼食を終えて午後2時前。本来なら球場でビールを飲みながら試合開始を待っていたはずだが、試合がなくては手持ち無沙汰となる。グーグル先生の力を大いに借りて仙台のもう一つの名物である笹かまを作っている鐘崎の笹かま館を訪問することにした。到着するころには雨は弱まっていたが、気温的にもコンディションはいいとは言えなかったので中止で妥当だったと思う。

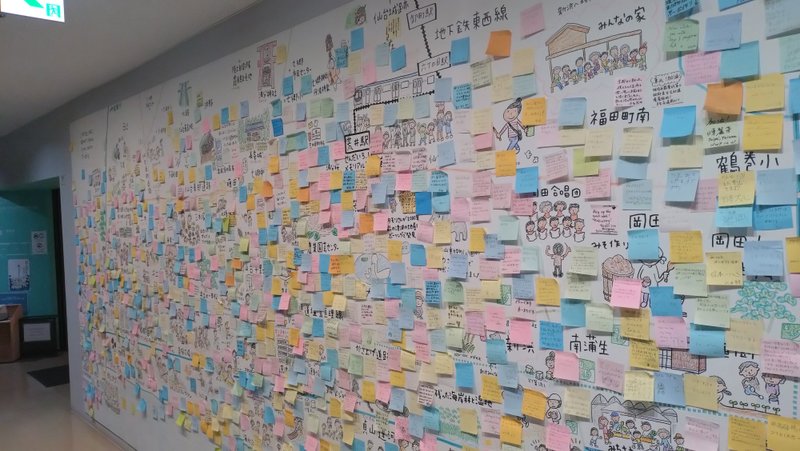

地元密着のアピールなのか、笹かま館の横には仙台の祭り・七夕祭りにかんする展示をする七夕館がある(どちらも入場無料)。スケールの大きさに圧倒されると同時に、世相を反映した飾りの変遷を見ることもでき、歴史の長さを体感できた。以下に写真をいくつか貼っておく。

展示を見た後は笹かま館に戻り、バスを待つ間併設カフェでおやつをいただく。

トラブルまみれの帰路

コミュニティバスに乗り再び荒井駅へ。構内には2011年の震災からの復興に関する展示施設があった。今では街並みが戻っているが、当時はこの辺りも相当なダメージを受けたらしい。

仙台駅に戻る中で、不穏なニュースを見た。どうやら新幹線車内で薬品がこぼれ、傷病者が出た影響でダイヤが乱れているとのこと(この時は仕方ないと思っていたが、詳細が報じられると何してくれとんねんという怒りがこみあげてきたのは後日の話)。鐘崎へ行く際にバスで仙台駅まで向かったのだが、ロータリーに緊急車両が多数集まっていたのはこれの対応だったらしい。指定席だったので、乗る便が運休にならなかったことは幸いである。もう少し滞在できるということで、駅ナカの寿司屋で一杯やることにした。

出発時刻は30分程度の遅れで済んだが、想定通り列車渋滞に飲まれ、東京駅に到着するころには90分程度に遅れが膨らんでいた。トラブルなく定時運行するためには鉄道各社だけでなく、乗客の我々も最低限でよいがルールを守らなくてはならない。

おわりに

もやっとする旅の締めではあったが、訪れた各地での体験は素晴らしいものだった。平泉は形だけ見れば中尊寺を除いてはほぼ何も残されていないが、そこに人類の営為のはかなさをも含んだ自然の移ろいを感じることができた。今回の地震で様相が一変してしまったように、「いつか行ってみたい場所」がいつまでもその状態を残している保証はない。自然災害の多い日本ではなおさらだ。だからこそ行きたい場所(特に建築物)には早く行っておかねばならないと焦りのような感情を抱くようになった。とはいっても一人でできることは限られている。小さなことからコツコツと頑張っていこう。

続編へのご期待、ありがとうございます! いただいたサポートは旅費の足しとして宿・現地での飲食・交通手段に使わせていただきます。その内容も記事にしますので楽しみにして待っていてください。