ポルトガル人とカトリック信徒が礎を築いた天然の要塞都市「長崎」に来てみませんか!?①

近代的な長崎の街のもとが形成されたのは、武将たちが武力で領地争いを繰り返していた戦国時代のことです。

詳しい歴史は割愛しますが、当時の「長崎」はキリシタン大名であった大村純忠(大村藩)の家臣でもあった長崎甚左衛門が領主としておさめる小さな寒村にすぎませんでした。

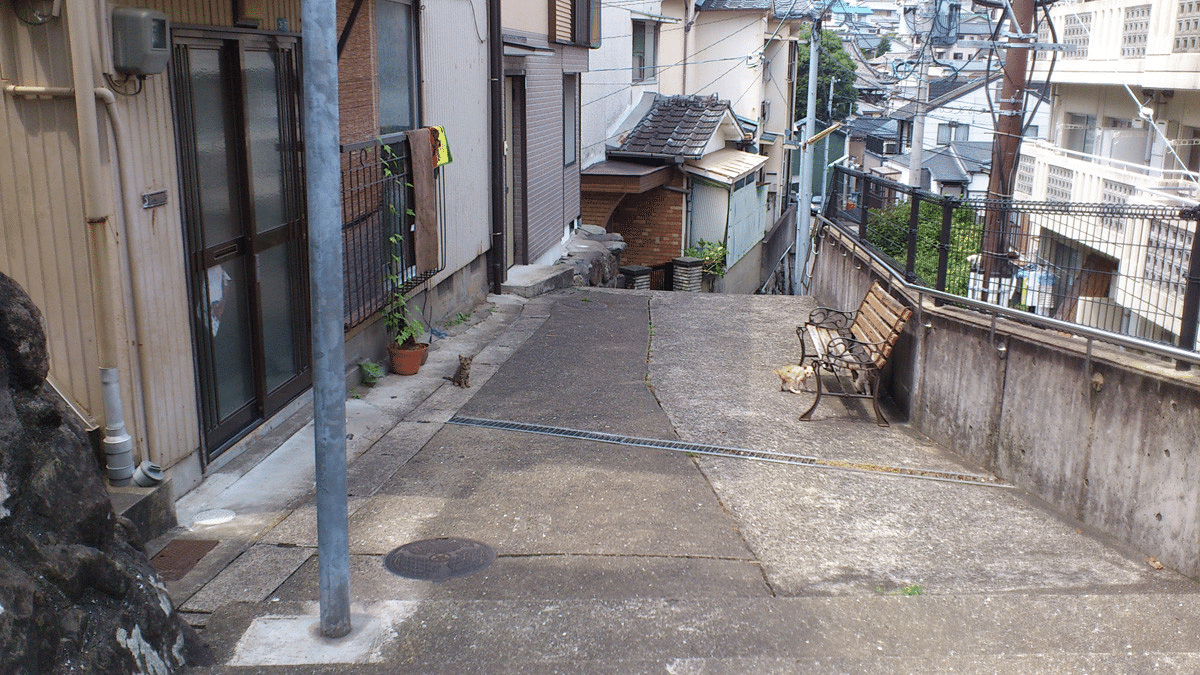

(画像は、長崎氏の居城があった桜馬場中学校周辺)

桜馬場中学校の裏手にはポルトガル人宣教師、ルイス・デ・アルメイダが1567年に渡来し、布教したことを記念したプレートがあります。

スペイン人宣教師コスメ・デ・トーレスにより派遣され、キリシタンであった長崎甚左衛門に迎えられたアルメイダは、長崎(市)に初めて布教した宣教師であり、かつこの地を初めて訪れた西洋人と言われています。

外科医でもあったアルメイダは、この近くに居住して布教所を開設し、布教と医療活動を行っています。

その2年後、同じく長崎甚左衛門に迎えられたポルトガル人宣教師、ガスパル・ヴィレラは甚左衛門より与えられた廃寺を聖堂として改造し、長崎(市)で最初の教会、トードス・オス・サントス教会を建てています。

教会が建っていた場所は桜馬場中学校の近く、春徳寺にあたりますが、現在確認できる遺構は井戸などわずかなものにとどまっています。(井戸を見るためには前日までに春徳寺に連絡が必要)

石碑の横に設置してあるプレート。

小高い丘に立つ春徳寺から長崎港方面を見た景色です。ご覧の通り、港は全く見えなくなっていますが、ヴィレラたちが立った約450年前には深い入り江の天然の良港とそれをぐるっと取り囲む山々の景色が見えていたことでしょう。

様々な武将たちの勢力争いと思惑の中で平戸、横瀬浦、福田と移ってきたイエズス会宣教師たちが、キリシタン大名の所領であり、他勢力の襲撃にも備えられる「天然の要塞」とも言えるこの地に拠点をおいたことは非常にうなづけます。

当時、大村氏にとって脅威であった龍造寺勢力を牽制する為にも、この地にポルトガル船とポルトガル人が入ってくることはとても大きな意味がありました。

かくしてポルトガルという後ろ盾の元、カトリック信者たちを中心に「要塞都市」づくりが進んでいったわけです。

歴史的背景はそのくらいにして、その「ポルトガル人とカトリック信徒が礎を築いた天然の要塞都市」の現在の様子を見ていただきたいと思います。

ここからは、気楽にその風景散歩を楽しんでいただければと思います。

港を囲む山裾には無数の道が迷路のようにつながりながら、どこまでも続いています。

車の入り込めない坂の石段は「坂段」と呼ばれ、山の斜面を縫うように続きます。

その石段の一番の住人はネコたちです。

現代、都市部で糞トラブルなど少々厄介者のポジションともなっている街ネコですが、時折見かけるその姿に大いに癒されます。

観光に訪れた方にシャッター・チャンスを提供することもあるようです。(本人は自覚していませんが!)

プールに誘いに来た子どもたちと坂段の途中に置いてあるベンチ。

古い石畳の跡。

主をなくし、雑草に覆われてしまった家屋。

いたる所から見下ろせる港と遠くまで聞こえる汽笛の音。そして見えるとなぜかほっとする稲佐山。

このような急坂は普通です。

こにもネコの姿が。

緑の向こうは空でなく、家々の斜面。

夕涼みをするための特等席。

谷底に見下ろす小学校。

天空に見上げる小学校。(アパートの情報に見えている建物)

坂の街を支える市清掃作業員の必需道具がいたる所に。

坂段の向こうに見えるミッション系スクールの聖堂。

疲労回復の為のベンチ。

気持ちを癒してくれる季節の花々。

かつて生活があった跡。

山の斜面につらなる家々と、もっと高い場所にある墓地。

ベンチと誕生したばかりの小さな命たち。

登ってゆく姿が見える坂段。

どこまでも続く坂の街。

古いアパートの向こうに見えるカトリック修道院。

「今日も暑いね」などと行き交うときに言葉を交わす小路。

長くなりますので、②に続きます。

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。