ミヒャエル・ハインリッヒインタビュードイツで支持を集める経済学者が語る『「資本論」の新しい読み方』

聞き手:斎藤幸平

初出 『POSSE』vol.22

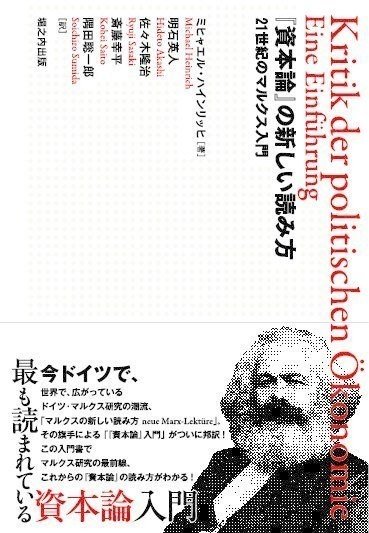

—ミヒャエル・ハインリッヒさんの『資本論』入門書 Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführungが、『資本論の新しい読み方—21世紀のマルクス入門』として2014年3月に堀之内出版から刊行されます。

この本は2004年に発売されて以来、ドイツではすでに11刷を重ねていて、英語、スペイン語の訳書も出ています。ドイツのマルクスや社会運動に興味のあ る人でミヒャエルを知らない人はいないかと思いますが、『POSSE』の読者の多くは、ミヒャエル・ハインリッヒの名前をはじめて聞くと思いますので、まずは自己紹介からよろしくお願いします。

ぼくの入門書が日本語に翻訳されることを大変嬉しく思っています。

ぼくはいまベルリン技術経済大学で経済学を教えるかたわら、『PROKLA』という雑誌を編集しています。

ぼくは1957年生まれで、もともとは西ドイツのハイデルベルクの出身です。

ぼくがギムナジウム(訳注:日本の中高に相当するドイツの中等教育機関)で学んでいた頃は学生運動の名残がまだあって、学生運動によって提起された問題についての議論が盛んに行われていました。

そのなかで、13歳で政治問題に興味を持つようになり、14歳のときにはじめてマルクスを読みました。

—早いですね(笑)。

当時はそういう雰囲気があったのです。

ギムナジウムや大学では左派グループのメンバーとして活動し、資本主義だけでなく、ソ連や中国の独裁的な国家社会主義を批判しました。

「マルクス主義」というものが、歴史的にはサクセスストーリーではなく、マルクスの教えに基づいているとされる政党を批判的に見るべきであり、またマルク スの理論も批判的に取り入れなくてはならないということは、ぼくが運動に関わるようになった文脈において自明のことだったのです。

こうして、知らず知らずにマルクスが娘ジェニーのアルバムに書いたのと同じモットーに従うようになっていました。

それは「De omnibus dubitandum —一切を疑うべし」というものでした。

—教条主義的な解釈に惑わされずにマルクスを批判的に研究することに対して違和感のない環境にいたのですね。

とはいえ、政治とマルクスがぼくの唯一の関心だったというわけではありません。

実際、学部時代の専門に最初に選んだのは、数学と物理でした。当時は、特に相対性理論や量子論に興味があったのです。けれども、大学の1年目が終わった時に、専門と居住地を変えることにしました。

ぼくは西ベルリンに引っ越して——というのも、当時は西ベルリンが、非教条主義的な左派の中心拠点だったのです——ベルリン自由大学で政治学を専攻したのです。

ディプロム論文(訳注:日本で言う修士論文に相当)では、「資本一般」というマルクスの概念がいかに発展したかについて書いたのですが、当時はまだ本当に出たばかりだった『マルクス・エンゲルス全集(MEGA)』を多く参照しました。その後、一般相対性理論における位相幾何学的方法の応用についてのディプロム論文を書いて、数学の専攻も修了しています。

その後さらに何年か経ってから、Wissenschaft vom Wert(価値学)という論文で(訳注:出版され専門家のあいだで幅広く読まれている)博士号を取得し、そのなかではマルクス経済学批判の発展と、とりわけそのアンビヴァレンツを研究しました。

つまり、マルクスの経済学批判は一方では学問上の革命であり、古典経済学(そしてそれ以外の経済学)が前提としている理論的領域からの断絶をあらわしています。

しかし、他方では、マルクスの叙述は本来自分自身によって乗り越えられた言説の残滓に依然として囚われてしまっています。そして、この両契機の混在が一連のアンビヴァレンツや独自の諸問題を引き起こしているわけです。

—マルクス経済学批判のアンビヴァレンツという点は、入門書や『価値学』のなかでも強調されていますし、マルクスを「批判的に」扱うという姿勢がもっともはっきり表れている箇所だと思います。

ただ、この点に関しては、われわれの間で解釈がわかれるところがあるので(訳書「訳者解説」参照)、今後いろいろ論争していきたいですね。

ところで、こうしたマルクスを無批判的に権威として扱わないという基本姿勢には、さきほど言っていたような若い頃の環境だけでなく、「マルクスの新しい読み方neue Marx-Lektüre」と呼ばれるドイツマルクス主義の一潮流が大きく影響しているかと思います。

ただ、このカテゴリーに入る人たちには、ミヒャエル以外にも、H・G・バクハウスやアルチュセール、ポストンなど、いろいろな時代、国籍、テーゼが混在していますよね。

具体的にはどういった集まりなのでしょうか?

「マルクスの新しい読み方」は1つの総称で、広い意味でも、狭い意味でも用いられています。広義には、1960年代以降に現れた新しい解釈を一般的に示すものです。その意味では、アルチュセールやイタリアのオペライスモによる様々な取り組みを含むことがあります。それに対して狭義には、1960、1970年代の西ドイツにおける論争に関わる用語です。当時は支配的だった伝統的で、単純化されたマルクスの読解に対抗するかたちで、「マルクスの新しい読み方」を掲げるバクハウスらによって、方法をめぐる問いが立てられました。

つまり、どのような抽象化の次元でマルクスが実際のところ議論しているのかが問われたのです。経済的形態規定の分析、つまり、なにが前資本主義社会から資本主義の階級社会を区別するのかについての分析が前面に押し出されるようにもなりました。

またマルクスの『資本論』は未完であったということだけでなく、『資本論』は国家や世界市場の分析を包括するより大きなプロジェクトの一部であるということが明確に意識されるようになりました。その結果『資本論』をよりよく理解するために、『経済学批判要綱』や「直接的生産過程の諸結果」などの草稿類も研究されるようになり、これらの諸草稿のあいだに存在している差異が議論されました。

要するに、マルクスを批判的に読むようになり、マルクスが自らの方法上の基準を遵守したかどうかが吟味されました。

その結果、マルクスは、もはやすべてを知っている理論家とはみなされなくなり、マルクスを単に正しく理解すればよいという考え方は疑問視されるようになりました。

マルクスはむしろ研究者としてみなされました。

つまり、マルクスはすべてを知っていたわけではなく、またすべてを正しく考えていたわけでもなかったのです。

「マルクスの新しい読み方」に関しては、簡潔ながら、とてもよくまとまった論文をインゴ・エルベというドイツの研究者が書いていて、その英訳がインターネット上で読めるようになっていますので、もう少し詳しく知りたい方はその論文を読んで頂ければと思います。

(http://viewpointmag.com/author/ingo-elbe/)

—ところで、この入門書をぼくが訳そうとそもそも思い立ったのは、ドイツの社会運動をやっている友人の家にいくと、マルクスを読んでいないようなやつの本棚にもこの本が必ずあったからなんです(笑)。

彼らに聞いてみると、みな口を揃えて「この入門書はわかりやすい」と言う。そこで、講演会に行ってみたら、大勢の人たちが毎回ミヒャエルの話を聞きに来ていた。これだけ幅広い層に読まれている本ならば、日本にも紹介する価値があると思ったのです。『資本論』入門はドイツにももちろんたくさんありますが、どうしてこの入門書がここまで読まれるようになったのでしょう?

それは著者本人に聞く質問じゃないかもしれませんね。だって、そうすると著者は「私の書いた本の出来が、他のものより良かったからだ」って言いたくなるから(笑)。

それでも敢えて答えようとすれば、3つの理由が挙げられると思います。

第1に、『資本論』入門はたしかにたくさんありますが、それらのほとんどは『資本論』第1巻で満足してしまっていて、全3巻への入門というのはほとんどありません。しかし、3巻が1つの統一性をなしていて、第3巻でも非常に重要なテーマが扱われているということを多くの人は聞いたことがあるでしょうから、全3巻への入門書が魅力的に映ったのでしょう。

第2に、『資本論』全3巻への入門は多くの題材を扱わなければなりませんが、だからといってあまり長くなってはいけません。ぼくの入門書は、だれも怖じ気づいたりしないコンパクトなサイズになっていると思います。

そして最後に、入門書には簡略化が必要ですが、あまりに単純化しすぎて、重要な問題点が失われ、わからなくなってしまうようではいけません。ただ、大半の入門書ではそうしたことが起きてしまっています。

価値論はしばしば、労働が価値を生み出すという単純な考え方に矮小化され、価値形態の分析の重要性は見失われてしまっています。

ぼくの入門書では、価値論という複雑な事柄を酷く単純化して、いくつかのキーワードを残すだけにしてしまうなんてことなしに、理解しやすい形で叙述することに成功したと自負しています。

そのことに読者も気がついて、この本を他の人にも薦めてくれています。

—なるほど。マルクスの価値論についての説明は、『資本論』全3巻を扱っているのにもかかわらず、この入門書のなかでも非常に大きな部分を占めていますね。出版された博士論文のタイトルも『価値学』でした。なぜマルクスの価値論はそこまで重要なのでしょうか?

価値論がマルクス経済学批判の根幹をなしており、したがって特に入念に扱われなくてはならないということは明らかです。にもかかわらず、マルクスの価値論というのは、労働が価値を形成するという考えにしばしば矮小化されてきました。

しかし、価値論は価値形態分析や物神崇拝の分析を含むものです。根本的には、マルクスの価値論はブルジョア社会における特殊な社会編成のあり方を分析する理論です。しかし、この点は伝統的なマルクス主義の理解のなかで重要な地位を占めてきませんでした。

また、価値論は『資本論』第1巻冒頭の3章の内容へと制限されるものではありません。もちろん、そこでははっきりと商品と貨幣の問題が取り上げられています。

しかし、価値論は全3巻にわたって中心的な問題を構成しています。資本は価値のさらなる発展した形態、つまり自己増殖する価値、過程としての価値です。利子生み資本はこの過程が外化したものです。

『資本論』第3巻の末尾で展開される「三位一体定式」においては、この過程が物化した姿、つまり歴史的な社会的形態が自然化されてしまった姿で現れています。

このように『資本論』のいたるところで価値が話題となっているため、価値論を正しく理解することが、『資本論』全体の理解にとって決定的です。

先ほど名前が出たポストンのマルクス研究は形態分析の重要性を強調していますが、考察を生産の領域に限定してしまって、全3巻の内容を扱わないために、道半ばで終わってしまっています。また、階級社会の特殊でブルジョア的な形態は、価値によって媒介されています。

つまり資本主義社会における特殊な社会編成は、奴隷制や封建制におけるように人格的な支配と従属の関係によって規定されているのではなく、商品と価値によって媒介された物象的な支配によって規定されているのです。したがって、資本主義の社会編成を批判的に分析するためには、価値の次元をしっかりと把握する必要があります。

—価値論をしっかり理解することが、資本主義社会における社会編成の特殊性を明らかにし、その内部に潜む矛盾や抵抗の可能性を把握することにつながっていきますよね。

この入門書が初めて刊行された2004年頃も、シアトルやジェノヴァでWTOやサミットに対する抗議活動が非常に大きくなり、理論的にはネグリとハートの『帝国』が流行った頃でした。その頃の政治的、理論的状況は「前書き」のところでも触れられています。

しかし、それから10年たって、オキュパイ、アラブの春、また日本では反原発運動など、反資本主義運動の展望を考える上でも重要な抗議活動が再び数多く起きています。この間の政治的状況の変化をどう見ていますか?

その質問に答えるためには、1冊の本を丸ごと書かないといけないね(苦笑)。今挙げられた運動は非常に様々な目標を持っていて、異なった問題に取り組んでいて、政治的支配の独裁的形態を批判する運動もあれば、大きくなる一方の経済的格差を批判するものもあります。

しかし、ほとんどの場合、資本主義そのものは問題視されていません。別にこれらの運動を批判しているわけではありません。人間は資本主義の批判者として始めから生まれてくるわけではないですから。

むしろ、今のぼくの発言は人々の大多数に説得力のある形で資本主義批判を提示することのできないラディカルな左派に対する(自己)批判です。

ちなみに入門書でも触れましたが、ネグリとハートの資本主義批判は問題含みですね。彼らのマルクス解釈は『要綱』に依拠していて、『資本論』をほとんど考慮していないために、彼らによるマルクスの価値分析や階級概念に対する批判は的外れなものになっています。それに対してぼくが自分の本で試みたことは、資本主義が何であるかを『資本論』に基づいてよりよく理解し、批判することです。

—過去10年間日本でも労働者の置かれている状況は若者たちを中心に酷くなる一方で、問題は非正規や派遣の労働者だけではなく、「ブラック企業」といわれる企業における正社員の肉体と精神の破壊の問題にまで拡大しています。こうしてマルクスが「労働日」章のなかで描いているような世界が現実味を増すにつれ『資本論』が再び読まれるようになってきていますが、社会主義は失敗したし、マルクスの理論はもう時代遅れではないかと感じる人も多いでしょう。マルクスの今日的意義というのはどこにあると思いますか?

たしかにマルクスが『資本論』を執筆したのは19世紀で、当時の資本主義は今日のものと外観上大きく異なっています。

しかし、マルクスが研究したのは、資本主義の内的構造、つまり、第3巻の末尾で述べられているように、資本主義的生産様式の「理念的平均」です。この理念的平均には、例えば、相対的剰余価値の生産(生産力の向上による剰余価値率の増大)のような、19世紀にすでに行われていたものの、20世紀に入ってからはじめて全面的に実現されるようになった事柄が含まれています。

また、マルクスによって分析された金融市場の「架空資本」の意義は、以前にもまして大きなものになっています。その限りで、マルクスの理論は未だに現代的な意義を多くもっています。

ただし、もちろん忘れてはならないのが、『資本論』の分析はとても抽象度の高い次元で行われているということです。

言い換えれば、『資本論』から学ぶことができるのは、資本主義の基本構造です。

21世紀のドイツ、または日本の資本主義を理解するためには、『資本論』を読むだけでは十分ではありません。今度は、具体的な次元での分析が必要とされるのです。もちろん、そうした具体的分析は『資本論』が与えてくれる洞察を抜きにしては、あまり生産的なものをもたらすことができないでしょう。

したがって、今日の社会を理解し、批判するためにも、『資本論』の読解は依然として必要です。

—そうですね。マルクスの理論は資本主義の本質を示すことで、今日の具体的状況を分析するための理論的基礎を提供してくれると思います。

例えば、ぼくは日本のようにブラック企業で労働者が使い捨てられてしまう状況で、エスピン=アンデルセンの言う「脱商品化」という概念が、マルクスの物象化論との関連で重要だと考えています。アンデルセンとマルクスをつなげて「福祉国家」の社会主義的戦略にとっての積極的側面を強調すると、伝統的マルクス主義者たちから「改良主義」と批判されるでしょう(笑)。ただ、マルクスの『資本論』が示しているように、商品生産社会が全面化するにつれて、貨幣の自立化した社会的力が強まり、貨幣を獲得するために労働力を販売しなくてはならない人々の生活は資本の論理によって包摂され、編成されるようになっていきます。

それに対して「脱商品化」は、住居、医療、教育といった生活に不可欠な財を商品交換の領域から引き上げます。貨幣を媒介としない現物給付の対象を増やし安定した生活を実現していくことで物象の力を制限することになるのではないでしょうか。たしかに福祉国家には家父長的性格があり、その制度も階級妥協の産物であることは間違いありません。

21世紀の「新しい福祉国家」の戦略はそうした限界を意識的に克服していく必要があります。それでも物象の力が貫徹しない領域を広げていくことが、ラディカルな左派の運動の戦略にとって大きな意味を持っていると言えないでしょうか。

どうだろう。ぼくはこのドイツでもしばしば用いられる「脱商品化」という概念はそもそも間違ったものだと考えています。

例えば、ドイツの社会国家制度にしたがって失業者手当や病気休業保障金が支払われたとしても、そのことは労働力の商品的性格がいまや弱まったということをけっして意味しません。

もし夜になってレモネード商人が自らの商品であるレモネードを冷蔵庫に入れて店を閉めるならば、レモネードはそのことによって「脱商品化」されたのではなく、将来的な販売のために(したがって商品として)準備された状態に保たれているにすぎません。同じことが社会国家についても言えます。

つまり、失業者手当や病気休業保障金の給付が防いでいるのは、労働力という商品が、失業や病気といったリスクによってダメになってしまうことにすぎないのです。

ドイツでこうした手当や給付の支払いが行われるための条件をよく考察してみれば明らかなように、その中心的な目的は資本による使用のために労働力を維持することです。

したがって、失業者が労働市場にとって再び利用可能になり、労働力の販売が行われるように積極的な努力を示す場合にだけ、失業手当が給付されるのであって、もしそうした努力を見せない場合には、制裁処置が待っています。しかし1年後には、この失業手当の支払いも終わってしまい、その後に待っているのは社会的な転落です。これはもちろん脅迫としての力を持っています。社会国家は常に強力な抑圧的要素を持っています。

例えば、スウェーデンは社会国家の偉大な模範とされていますが、1970年代の前半になるまで社会的落伍者とみなされる人々に対して強制断種を行っていました。

病気休業保障金もまた、労働力が再び利用可能になる可能性がある限りで支払われるにすぎません。そして、年金もまた明らかに規律化の手段です。

ぼくが仕事を失えば、その間の収入が以前よりも少なくなるか、まったくなくなってしまうというだけでなく、将来の年金までも危険に曝されることになります。それによって、賃労働への大きなモチベーションが生み出されるわけです。要するに、社会国家は資本主義に極めて適合した目的を持っています。

もちろん、この目的のために国家がどれだけの費用を出せるか、また社会国家の抑圧的な要素はどの程度の強さであるべきか、といったことが実際には絶えず争われるわけですが。

ぼくは社会国家に反対しているわけではありません。実際、社会国家は労働者の置かれている状況をいくらかはましなものにすることができるでしょう。

しかし、社会国家は労働力の商品形態を廃棄することによってなにかを改善するわけではなく、むしろ商品形態内部での改善を行うのです。そこでは個人はより一層強くこの商品形態にしたがって振る舞うことを求められます。したがって、社会国家についての過大評価には用心すべきでしょう。

社会国家は社会主義への第1歩ではなく、効率的な資本主義の構成要素です。

景気上の落ち込みにより失業者が生まれたとしても、社会国家によって労働力の供給が保証され、労働者はより一層強く賃労働に縛り付けられるのです。

—もちろんそうした福祉国家制度の「規律化」という側面は新しい社会運動によっても批判されてきましたし、福祉国家がそれだけで資本主義を乗り越えることはないでしょう。

マルクスが『資本論』で展望していた、アソシエートした生産者たちからなる商品や貨幣のない社会というのは、福祉国家の遥か彼方にあるものです。

ええ。その限りで、社会国家の擁護は、社会国家の変革と同時に行われなくてはなりません。

それは労働者(そして失業者)による自己管理を拡大させていくべきです。

公的所有の擁護にも同じようなことが言えますね。私有化、民営化に反対するべきなのは、既存の公的所有を現在の形態において保つためにではなく、公的所有を自己管理可能で、多くの人々の要求に沿った生産を実現するための形態へと変えていくためです。

—そうした可能性を内包する公的所有の領域そのものを広げていく実践と、その先へと押し進めていく実践が両方必要ですね。

近年では西欧諸国においてさえも社会福祉が脅かされつつあるからこそ、市民が必要とするものを現物給付で与え、生活を安定させようとする福祉国家の試みは、十分に評価されるべきだと思います。

また、個別企業の抜け駆けを許さない産業別の賃金や労働条件に関する協定があったり、経営委員会に労働組合の代表が入ったりしていることも、労働者による生産過程の自己管理にむけた第1歩としてみなされるのではないでしょうか。

実際、過去10年のあいだにドイツで日本ほどには労働者の状況が悪化していないのにも、そうした労働運動が獲得してきたものの蓄積の違いがありますね。

さて、最後に『資本論の新しい読み方』を手引きに『資本論』をはじめて読もうとする読者にアドバイスはありますか?

ぼくの入門書は最初の概観を与え、『資本論』を読む際に出くわす諸問題に対して解説したものです。

しかし、それだけでは『資本論』を読むという作業そのものを代替することはできません。最終的には、『資本論』自体に集中して取り組まねばなりません。そのときには出来れば1人でなく、グループで定期的に集まって読むといいでしょう。

また、ぼくがとりわけ丁寧に解説した節、例えば商品と貨幣にかんする節は特に注意深く読む必要があります。というのも、ぼくが詳細に扱ったのは、それらの節が非常に多くの内容を含んでいるからだけではなく、必ずしも理解が容易でないからです。もしドイツ語ができるならば、Wie das Marxsche Kapital lesen?(『マルクスの「資本論」をどう読むべきか?』)というぼくの2巻組のコメンタールを使って、『資本論』を読むことをおすすめします。このコメンタールは、どちらの巻も入門書と同じくらいの長さで、『資本論』第1巻冒頭の5章に注釈がつけてあります。ぼくは、5章までのすべての段落に対して詳細な注釈をつけておきました。

こうしたやり方で最初の5章を読んだあとには『資本論』の残りの部分はもはや問題なく読めるようになっているでしょう。

—丁寧にありがとうございました。今回の翻訳を通じて、多くの人がマルクス『資本論』に興味をもってくれることを訳者の1人としても願っています。

Ende

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?