【2024.05.読書Note】

5月は、連続投稿にチャレンジしました。

毎日 投稿すると云うことは、本を読む時間や選書など、挫折する要素が大きいので、シッカリ内容を伝えたい時は【Note】を活用し、日頃は【つぶやき】でつぶやきました。

また【つぶやき】は、140文字で伝える練習にもなることが、わかりました。

そうこうするうちに【30日 連続投稿】のバッジをもらいました。

30日 連日投稿バッジ

次に「講談社現代新書」創刊60周年のアプリで、お遊び。

【つぶやき】AIの悪戯(イタズラ)

『"まちブラ"の極意』

都市探訪の新スタイル 堀江一夫 著

あなた自身の1冊も是非!!

【Noteは硬派なブログ】

Noteを長続きさせる方法について、自己流を紹介します。

一番の特徴は、Noteの画面には 広告がない。

ブロガーの書かれた文章を、煩わしくなくシッカリと読む事が出来る。

また、ハッシュタグ機能が便利。

自分自身が書いた内容と同じ内容の記事を検索することによりそこから新たな発見や学びがある。

【『商店街の復権』を読む】

【『知的生産の技術』を読み返す】

【加筆】『知的生産の技術』を読み返す

お仕着せの既製品を だましだまし使うのか、いっそ 自分の必要に合わせて道具や技術をこしらえるのか。

『知的生産の技術』の最大の教えは そこにある。

2024.05.24.

▶ 現在読んでいる本

『食べものから学ぶ世界史』

『食べものから学ぶ現代社会』

『食べものから学ぶ現代社会』2024.01.19.

平賀 緑 著 岩波ジュニア新書

農産物や海産物などの食べものの世界について、考えてみたいと思いました。

自給自足の時代、人々は自然に育まれた食べものを食べていました。

それが、いつしか市場経済における利潤追求のために作られた「商品としての食品」になってしまったと思います。

世界の人口約81億人(世界人口白書2024)のうち、慢性的な栄養不足など、飢餓状態にある人は約1割の8億人と云われ、また、約20億人の人が中〜重度の食料不安に面していると、言われています。一方では、食べ過ぎに依る不健康な人が10数億人。また、食べ物を育てている農家の方が、膨大な設備投資などによる廃業を余儀なくされています。

何が原因だろうか?考えてみる。

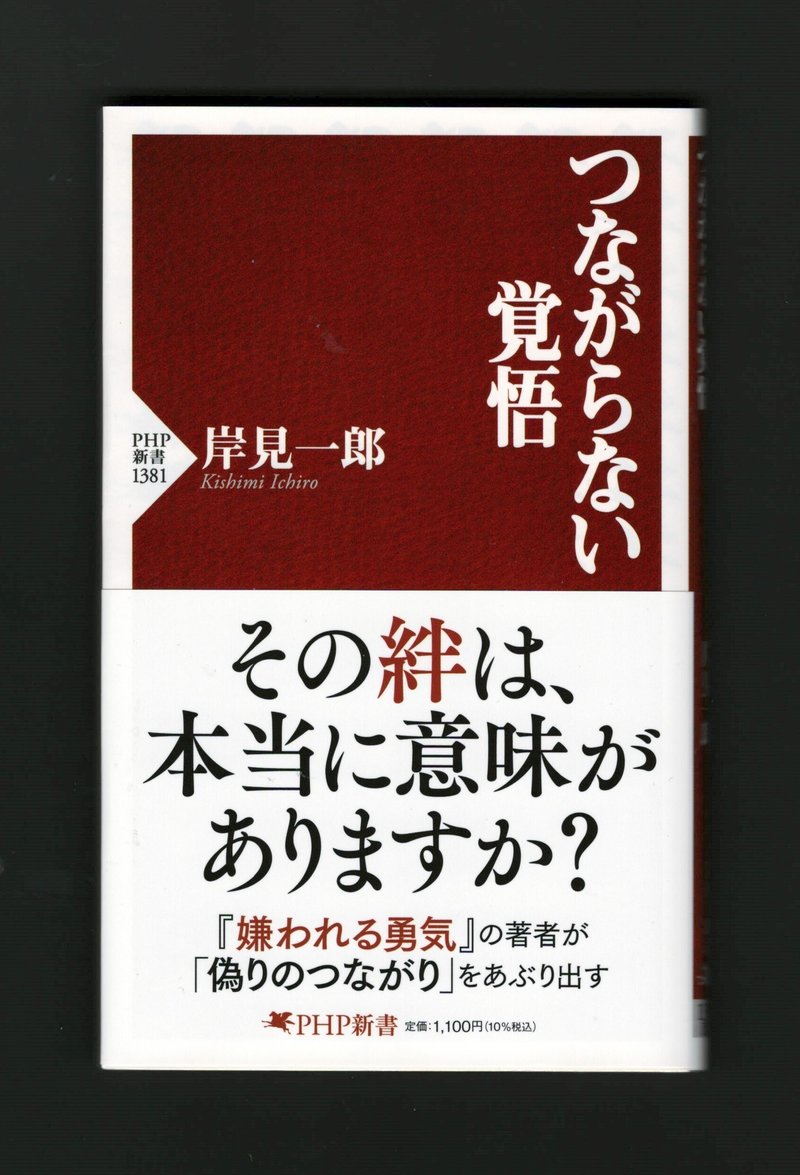

次に『つながらない覚悟』

PHP新書 (2023.12.28.)

私達 団塊世代は、子どもの頃から「人間関係は大切に」と、教え込まれて来た。しかし、このことが組織への依存や従属関係(支配関係)を生んだ。

今の若い世代の人達は、SNSなどリアルに会った事もない人達と繋がる。

このことについて考えてみたい。

感想は、6月になります。

2024.05.31.