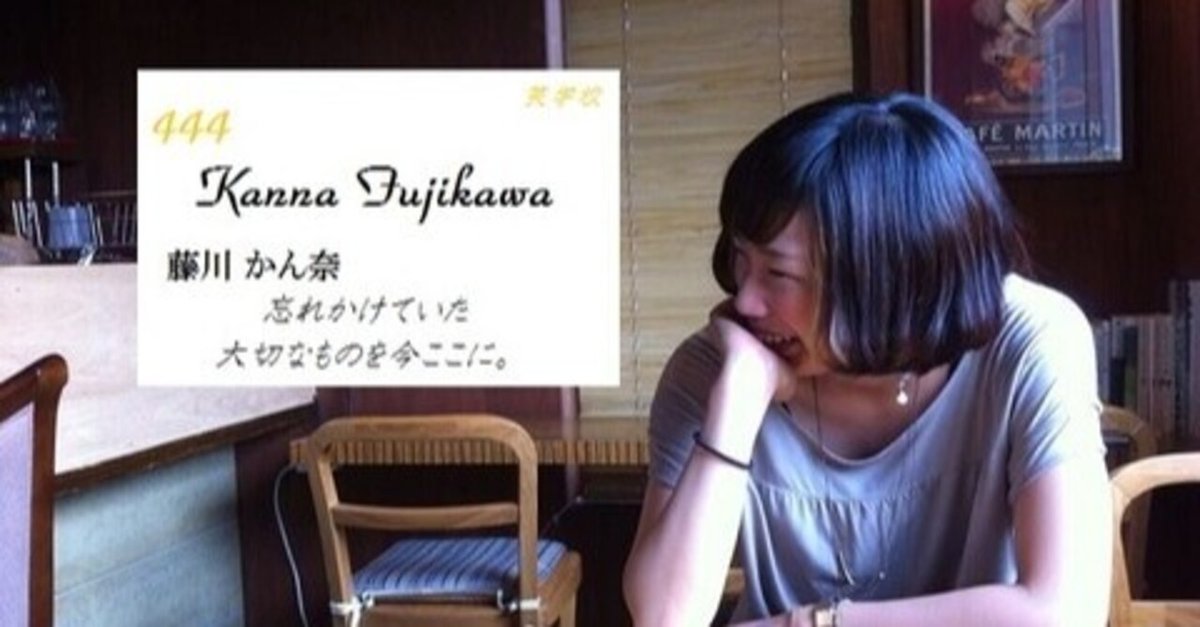

忘れかけていた大切なものを今ここに。 『笑学校』 藤川かん奈(2015.2.2)

子どもの頃、近くにいたおじいちゃんやおばあちゃん。

何をするというわけではないのですが、

どんなわがままを言っても、無茶をしても、涙を流しても

どんなときも温かく受け入れてもらえたことを思い出します。

地域には年の離れたお兄さん、お姉さんがいました。

遊び上手、スポーツ上手な彼らに憧れた日もありました。

京都に「笑学校」というところがあります。

古い町家や町並みで、子どもからお年寄りまで

年齢の区別なく、人が集まり、学び、遊ぶことができます。

その「笑学校」の代表をされるのが、藤川かん奈さん。

「笑学校」に込める想いを紐解きます。

身近な関係に隠れた学びを。

―まず『笑学校』がどんな場所なのか教えていただいてもいいですか?

幅広い年代の人が集い、触れ合うことで生まれる新しいワクワクやドキドキ、心に残る大切な思い出を生み出す『えがお』、子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで、世代を超えた学びの場が『笑学校』です。

私たちの何倍も長く生きているおじいちゃんおばあちゃんは何ものにも代えがたい、知識や経験を持っていて、「教えてもらわずにいるなんて、もったいない!」という気持ちを抱いて。ただ、同時に子どもに教えてもらうことも、たくさんあるはずだと考えたんです。それは大学生も同じで。

子どもやお年寄り向けの学びの場と比べて、世代を分けない学びの場が少ないと感じていたこともあって、子ども、大学生、お年寄りが何か1つのことを学ぶ、する空間を作りたいと思うようになりました。

―『笑学校』で行われる授業は、『おばあちゃんの手料理教室』、『落語教室』、『戦時中の食卓を体験する教室』、『楽器を作る教室』など多種多様。さまざまな方々が集い、笑顔をこぼしている姿が印象的です。

授業を行うにあたって、原動力になっていたのは地域のおじいちゃん、おばあちゃんでした。生きてきた糧がそのまま専門性になっている彼らを先生として頼りにできたんです。

また、私が習いたいと思ったものをすぐに企画にしたりもしますね。自分が年老いても通える、そして自分の子ども、親、おじいちゃんおばあちゃん、孫も通いたいと思いたくなるような空間を目指して作り続けています。

―『笑学校』では先生と生徒の距離感がとても近く、素直に疑問をその場で聞くことができますね。一方的に知識を知る『座学』というよりは、先生も生徒もお互いが教え、教えられているように感じました。

例えば、以前、地域の日本舞踊の先生をお呼びしたことがありました。日本舞踊では、生徒と先生の1対1で授業を行うのが一般的なんですが、『笑学校』では、子どもからお年寄りまで20人ぐらいの生徒と向き合うことになるんですね。

それは先生にとっても新しい場になっているようです。来て頂いた先生が口を揃えて、先生より年上の人が生徒として参加しているなかで、「彼らの言葉が私の学びにも、先生としてヒントにもなる」と言われるんですね。この流れに魅力を感じています。

実は、授業で取り扱う内容も、学校で習うようなことはほとんどないのですが、『笑学校』に来なくても学ぶことができるものがほとんどです。身近な人たちとの関係の中に隠された学び。『忘れかけていた大切なものを、今ここに』という言葉もあるのですが、『笑学校』を通して、隠れた学びに気づき、日常で学びを広げていってもらえればと思っています。

『村の図書館』がいなくなってしまう前に。

―もともと『笑学校』をされる前から、世代を超えた学びの場を作りたいと考えていたんですか?

高校時代は陸上をしていました。全国優勝をめざし、記録を作りながら活動をしていて、大学でも陸上を続けるために、いろんな選択肢のなかから関西大学に進学しました。

ただ、高校の陸上では、良い記録を持っていたとしても、大会に出場して、競い合う必要があったのですが、大学に入ると、標準記録で、高校で全国大会に出場していた人は大学で結果を出さなくても、全国大会に出場する道が保障されていたんです。高校時代、ハードルの高い壁だったものがいきなり下がってしまい、やる気を失い、陸上を辞め、次の目標を探し始めました。

そして、過去を振り返ると、高校生の時に「世界、仕事、一番ムズイ」で調べたことを思い出して。そのとき出てきたのは、国際公務員、国連だったんです。当時既に関西大学に進学が決まっていたのですが、さらに調べるとこの仕事を目指すには、東京大学か神戸大学の院に進学する必要があると。それが分かってからは院の勉強を始めていました。それが高3のときです。

―高校時代に抱いた国際公務員になるという夢を抱かれて、今は京都で『笑学校』という代表。その過程には何があったのでしょう。

国家公務員になるためには、発展途上国の問題解決を行う必要があり、それに伴い、海外経験が求められていました。だったら、まず旅に出ようと、水道や電気のない東南アジアやインドの村に滞在しました。そして滞在するなかで、「どうして、この人たちは生きていけるのか」という問いを抱いたんです。

各地を渡り歩いて、たどり着いたその問いの答えは、『コミュニティの強さ』、『しがらみのない助け合い』でした。ただ、その反面、自分の地元を振り返ったとき、20年間ずっと同じ家に住んできたのに、右隣に住んでいた長谷川さんしか知らないと気づいて。左隣、お向かいさんの名前も顔もわからない、あれ、おかしいと。

その比較を通して、今の強いコミュニティを持つ発展途上国も必ずバブルのような時期を迎えて、私が感じた温かいコミュニティの魅力が消えてしまうかもしれないと考えました。じゃあ日本でなにかこの循環をなくす活動を起こさないといけないと思ったんです。

また、私自身、当時友達や家族をなかなか大切にできていなかったことを自覚していました。そんな私が顔も、名前も知らない子どもたちに衛生教育の支援を行うことに違和感を感じて。その2つの想いを抱えて日本に戻りました。

―『地域のコミュニティ』という部分、さらには海外で感じた違和感を持って帰国されて。

もともと、コミュニティの作り方や教育には関心があったんです。教員の課程も取っていましたし、『笑学校』の構想も浮かんでいました。

それが広がる転機となったのは、2年前にあるアフリカ人の方の講演会で聞いた「ぼくの村ではおじいちゃん、おばあちゃんが1人亡くなる度に村の図書館が消えたって言うんだ」という言葉でした。その当時、私は街づくりの団体に関わるなかで、私のおじいちゃん、おばあちゃんと関わっていたこともあってか、その言葉を聞いて2人の顔がぱっと浮かんだんです。

彼らの知恵と経験は私も知りたいし、私だけに留めておくのではなく、みんなに伝えながら知っていきたいと。じゃあ構想段階だった『笑学校』にお年寄りも巻き込んでいこうと。

だけど、子どもとおじいちゃんだけの空間にはあまり魅力を感じなくて。それは私が小学校の時、お年寄りの方がけん玉や駒を教えにきてくれた体験があまりわくわくしなかったところに原因があって。逆に教育実習生が来たときはわくわくした。だったら、ターゲットを絞らないほうが絶対楽しいなって思ってね。

『あそこに行けばなにかある』という存在でありたい。

―世界で感じた想いを、自分の環境にあてはめて、還元していったんですね。

私は、両親、おじいちゃんおばあちゃんと2世帯で住んでいました。ずっと両親が共働きだったので、家に帰るとおじいちゃんおばあちゃんがいて、宿題をしてから遊びに行くというのが習慣になっていました。周りの子どもが家に帰る頃、私が家に帰ってもお母さんとお父さんは家にいないということがすごく寂しかったことを覚えています。 夏休みも誰もいないから寂しくて。だから7月くらいになると、夏休みが来るのが嫌で毎日泣いていました。

今になって、働く女性が増えるなかで、そういった想いを抱えている子が多いのかなと思うようにもなって。その子たちの居場所を作りたいと言う想いも強かったですね。

だから、『笑学校』を始めたころは、夏休み、冬休みの休暇中は、毎日のペースで学校を開けていました。ただ、毎日開き、夏休みにさまざまな小学生と関わるなかで、親の不在に孤独感を感じている子どもは少ないと感じたんです。自分自身を振り返っても、親からの愛は確かに感じていたし、死ぬほど心に痛手を負うほどの寂しさかと問われればそうではなかった。

そのなかで、「子どもたちの居場所を作る」というよりは「週に1回あそこに行けばなにかがある」と感じてもらえる存在の方が理想的だなと考えるようになってきました。

―『笑学校』の1つ1つには藤川さんがこれまでに感じた想いが込められているように感じます。

身近な人たちが自分を形成してくれた人たちで。根幹は彼らによって作られている。だけど、身近すぎてなかなか気づくことができない。だからこそ、『忘れかけていた大切なものを、今ここに』なんですね。

今、過去の自分を振り返った時に親がちゃんと「親」をしてくれていたからこそ、今楽しく息をすることができるって改めて感じたんです。

最初に『笑学校』を始めたときにも、「ターゲットは誰なの?」ってめっちゃ言われて迷ったこともありました。だけど、「ターゲットを絞った方がいい」というやり方は「今までのこれがやりやすいよ」論でしかなくて、私がやりたいものではありませんでした。その「やりやすい」と言われるやり方も、誰かがさまざまな壁を越えてできてきた道。そんな道を作ってきた人たちが私の周りにはいるし、私もそうありたいと思っています。

―さまざまな人々が笑顔になれる場所『笑学校』。大学卒業も控えていますが、『藤川かん奈』として今後、どのように生きていきたいと考えていますか?

私のおじいちゃんおばあちゃんが亡くなったとき、『笑学校』の存続について考えることがあるかもしれません。だけど、今はこの生き方を続けていきたいと思っています。今、私が関わらせていただいているお仕事でお金を作りながら、『笑学校』に結び付けていく。その生き方に全く不安はなくて。この生き方を続けていく選択を取ることができて良かったと思っています。ゲットを絞らないほうが絶対楽しいなって思ってね。

さいごに

いつまでも消えないように。

いつまでも果てないように。

さりげなく、そして自然に。

笑いと温かさで満ちた空間が

あなたの日常へ優しいヒントを与えてくれます。

ぜひ笑学校に足を運んでみてください。

(※2015.2.2に掲載された記事です)

いただいたサポートは、さらなる勉強として本代に充てさせていただきます。