醸し出すあたたかな空気に酔える酒場と「城下町」(浜川崎・JR南武線 浜川崎支線)|終着駅に行ってきました#14

日本のものづくりを根幹で支え続けてきた川崎の工業地帯。大きな工場が立ち並ぶ中にある小さな終着駅の先には、かつてあった企業名を今も冠した街が広がっています。そこには、時間をかけて築き上げた日常を大切にする人々と、誰もが心地よく酔えるざっかけない立ち飲み屋がありました。

〔連載:終着駅に行ってきました〕

文=服部夏生 写真=三原久明

「え、それだったら、この前出た本に書いてあるから」

食した料理の名称の由来を聞いたら、返ってきたのは、けんもほろろな言葉だった。声の主である女将は、こちらをちらりと見たあとは目すら合わさない。

ああ、来たぞ。この感じ。

僕は心の中でつぶやいて、どう言葉を継ぐべきか、頭の中をフル回転させた。

ここは神奈川県の浜川崎駅のそば。鋼管通りという大通り沿いの中華料理店である。

* * *

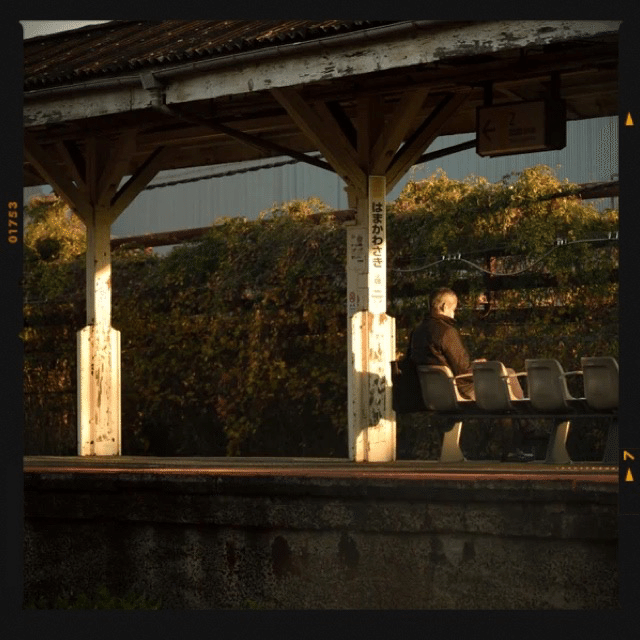

年末だった。岡山から新幹線と在来線を乗り継いで、浜川崎駅に着いた時点で、すでに冬の陽は傾き始めていた。

浜川崎駅への訪問は急に決まった。ミハラさんから数日前に突然、ここでこの連載の編集部の人たちと忘年会をやる、という連絡が入ったのである。

「もしキミも来られるようなら、終着駅の連載にしてもいいな、と思ってさ」

「ああ、いいすね」

少し前に二箇所、終着駅を訪れていたが、メモや資料に目すら通していなかった。自分でもわからない「書きたくなるとき」を泰然と待つよりは、楽しそうな場所に足を運んだほうが、はるかに建設的である。そう感じた僕は、急ぎいくつか東京に用事をつくって、川崎市の臨港エリアにある小さな駅へ向かうことを決めたのである。

* * *

浜川崎駅には鶴見線で向かった。

この駅には、3本の路線が乗り入れている。ひとつは東海道本線の貨物支線、もうひとつは鶴見線、そして南武線の浜川崎支線。いずれもJRの路線である。

実はこの中で、浜川崎が終着駅となっているのは浜川崎支線だけである。だが、浜川崎支線の始発駅である尻手には、川崎駅から南武線に一旦乗り換えないと行けない。冬の短い日照時間を考えて、よりスムーズに移動できる鶴見駅から出る鶴見線に乗り込んだ次第である。

鶴見駅を出てしばらくすると、電車は京浜工場地帯に入り込み、鉄の匂いがしてきそうな光景の中を走り抜けて、浜川崎駅に着いた。降りる客は僕を含めて数人。乗った時は立っている人も多かった車内は、いつの間にかがらがらになっていた。

終点の扇町へと向かう電車を見送り、跨線橋を渡って駅舎を出た。細い道の向かいに、浜川崎支線のホームがあり、傍らを貨物支線が走る。目の前は、その貨物支線と鶴見線を連絡する高架線が視界を塞いでいる。ならばと右側を向くと、貨物支線の踏切があり、広い道は大きな建物が並ぶ敷地に吸い込まれている。耳をすませば、すぐそばを走る産業道路と首都高速を次々とトラックが走り抜ける音が聞こえてくる。

線路と道路と工場と金網、アクセント的に置かれた自転車で構成された風景である。

一緒に降りた人たちは足早に去り、あたりに人影はない。

映画ならそろそろ、白塗りのスキンヘッドか、どこで引っ掛けているんだろうと心配になるくらいズリ下げたダボダボのジーパンを履いた輩といった、あまり友好的ではない感じの人たちが登場するタイミングである。

少し心配になってもう一回見回すと、目の前に立ち飲み屋があった。

シャッターこそ閉まってはいるが、夜、ここにあかりが灯って、酔客がひしめくさまが目に浮かぶような気がした。そこに、排他的な空気はなかった。

誰もが集えそうな酒場のある街は、いい街である。

終着駅を訪ねることで得た真理だ。多分、この街もそうだろう。想像することで、肩の力が抜けた。我ながら、単純である。

「俺たちもここら辺、見てまわっているから」

連絡を取ると、ミハラさんはすでに編集部の人たちと合流して、散策しているようだった。そして、当たり前のように、この立ち飲み屋に狙いを定めていた。日が暮れてから店で合流することにして、僕も駅の周りを歩いてみることにした。

* * *

踏切を渡って、背とほぼ同じ高さのガードをくぐると産業道路に出た。そこを横断して真っすぐ進むと、鋼管通りである。

その名の通り、1912(大正元)年に創業した日本有数の製鉄会社、日本鋼管に勤める人たちのために作られた。37(昭和12)年には、通り沿いに、日本鋼管病院が川崎市初の総合病院として完成した。日本鋼管がNKKと呼称を変え、さらに川崎製鉄との経営統合でJFEホールディングスとなり、数ある工場の一部が、研究施設などに変貌を遂げた今も、随所にその名前が残っている。歩いていくとお店が増えてきたが、商店街も鋼管通商栄会というのである。

「ここらへんは、企業城下町みたいなものです。企業名が変わっても、街も通りも名前はそのままなんですけれどね。病院もあるし、区役所の支所もあるから便利なところですよ」

ふらりと入った和菓子屋の主人は、街のありようを簡潔に説明してくれて、ちょっと待ってもらえればと、売り切れになっていたいちご大福を作ってくれた。待っている間、壁に貼られた地元の小学校の生徒が作った「商栄会オススメ新聞」の特集を読んだ。

「この店にはお客さんに人気の商品がたくさんあります」

そんな見出しに続いて、特に人気のお菓子が紹介されており、いちご大福は二位にランクインしていた。

* * *

通りから一本入ると、住宅街が広がっていた。工場帰りと思しき若い男性に、子どもを自転車に乗せた母親たちが声をかける。

「じんさーん、こんばんは」

「あ、どうも。お、りょうくん、元気だった?」

彼らがそれぞれの住まいに入っていった道の先には、早くもあかりを灯したカラオケスナックがある。「夜定食あります」と書かれた看板が置かれたドアの向こうから、ダミ声の演歌が結構な音量で漏れ出てくる。四つ角を曲がると、わずかなスペースに植木鉢を綺麗に並べた家の玄関から年配の女性がふらりと出てくると、カートを引いて歩いていた女性を呼び止め、たちまち世間話に華を咲かせ始める。なおも歩くと、古式ゆかしいねじりん棒がまわる理髪店と工務店が軒を並べ、その先のラーメン屋から美味しそうな匂いが流れてくる。

人の動きが多い夕暮れ時であることを差し引いても、ここまでてらいなく、しかもいきいきと生活感を出している街は、あまりないだろう。

少し西へ歩くと、大通り沿いの工場跡地に大型スーパーやマンションが立ち並んでいる。もちろん賑わっていたが、雰囲気はまるで異なる。鋼管通り周辺の街は、工員やお母さん、おじさんやおばあさんの家の茶の間と地続きになっているようなざっかけなさが、空気の中に混ざっている。

なおも歩きながら、自分がここに住んでいる姿を思い描いた。想像の中で、僕は食材を入れたビニール袋を持って歩いていた。そして、近所の人に挨拶され、慌てて頭を下げていた。古くからの住民と仲良くなるまでは時間がかかりそうだが、付かず離れずの距離感を持って暮らせる気はした。悪くない。

そろそろ立ち飲み屋でミハラさんたちと合流する時間だった。だが、その前に、鋼管通りで見つけた好もしい佇まいの中華料理屋に寄っていくことにした。軽く腹ごしらえしつつ、すっかり親しみを感じた街での心やすいひとときを、もう少し味わっておきたかったのである。

* * *

中華料理屋に戻ると、夜の部が始まったところで、僕は口開けの客だった。

メニューを検討して、川崎名物という一言が添えられたチャー麺を注文した。その間にも、何組か客が入ってきて、料理が運ばれてきた頃には、カウンター席はほぼ埋まっていた。

ややあって出てきたチャー麺は美味しかった。塩味ベースで、幅広の麺に豚肉をはじめとした具が、いい感じに絡み合う。

入ってくる客は、地元の人たちばかりのようで、店員や女将とも気安く言葉を交わしている。その雰囲気に勇気を得て、会計時、女将にチャー麺の由来を聞いた。

そして、冒頭の言葉が戻ってきたわけである。

俺の抱いた好印象を返してくれ、と一瞬思ったが、逆恨みもいいところである。1時間程度歩くことでかたちづくった自分の想像が、いかに雑なものだったか、という話である。

考えてみれば当たり前である。「一見さん」がいないエリアであることは、わかっていた。そんな街において、所在なさげな冴えない中年男性は、決して歓迎すべき存在ではない。

気を取り直して、心の扉を開く魔法の言葉はないかと考え考え、言葉を交わしていくうちに「本」とは、全国の町中華を紹介したものと判明した。要するに女将は、僕のことをB級グルメの食べ歩きが趣味の理屈っぽい中年男性、と踏んだのだ。

違いますよ、と言いたかったが、キャラクター的にさして違いはないような気がした。でもここで、そうですアタシが理屈っぽいおじさんです、と引き下がったら、会話はおしまいである。退散するにはあまりに惜しい店である。

「あの、僕、全国の終着駅を訪ねて、文章書いているんです」

「ああ、文章書いている人だったんだ。そこに駅あるもんね」

自分が何者かを伝えた途端、女将が笑顔になった。

その顔を見て、緊張しながら様子を伺っていた店員や客たちもほっとした顔になった。そして、先ほどまでの沈黙を埋め合わせするかのように、女将と一緒になって終着駅の話を語ってくれた。

「そうねえ、私は、普段は乗らないかな」

「私は使う。南武線の方」

「そうだね、川崎駅には一本で行けないけれど、結構、便利なのよね」

「でも、昼間は本数少ないしねえ」

「工場に勤めている職人さんたちは大勢使ってるけど」

総合すると、基本は工場勤務の人たちの通勤路線であり、地元の人たちは、そこまでは使わないけれど、割と便利にしている、ということらしい。

ふむふむと聞いていると、他の終着駅の街と比べて、ここはどうだ、と問われた。

「ちょっと歩いただけですけど、いい感じの街ですね」

ようやく正直な気持ちを伝えることができた。

「そう。でもねえ、随分寂しくなったのよ。工場が規模を縮小して、人も減ったから」

「日本鋼管の時代は社宅もあったし、賑やかだったね」

皆が少し、しんみりした。ふとできた間を埋めるように、女将が、あ忘れてた、とチャー麺が、麺を炒めたものだから「炒麺」になった、と教えてくれた。

* * *

店を出ると、外はすっかり暗くなっていた。スマートフォンを見ると、もう入っているよ、というミハラさんからのメッセージがずいぶん前に届いていた。急ぎ足で向かってしばし、立ち飲み屋が見えてきた。

店は満員だった。あかりに照らされた顔はどれもほころんでいる。視界の片隅に、赤ら顔のミハラさんが映った。と思うと同時に彼も僕に気づいて、手を大きく振った。

「こっち、こっち」

メンバーは三人だった。ウンノさんは、以前から何くれとなくお世話になっているが、会うのは数年ぶりである。そして連載の担当者、イイオさんとは初対面である。

一応、仕事にまつわる人たちである。一般的な感覚で行けば、立ち飲みと言えどそれなりに緊張して対峙すべき場なのだが、ミハラさんの表情を見る限り、そんな身構えは必要なさそうだった。

「あれ、ふたりは会うの初めて?」

「はい」「はい」

「そうかー、連載開始の打ち合わせ、キミだけリモートだったもんね。あの時はさー」

イイオさんも僕も、お行儀良く挨拶して名刺交換などする中、なおも話を続けるミハラさんの横からウンノさんが、お久しぶり、何か注文しましょうか、と声をかけてくれた。

そうですね、とひと息ついて、店をぐるりと見渡した。

立ち飲み屋の客は、僕たちをのぞいて、いずれも常連のようだった。ジャンパー姿の男と、背広姿の男が混在している。いずれも、一人客、連れ立っていてもせいぜい三人くらいまでのようだ。

「何にします?」

目があった女将が、こちらに声をかけてきた。

「おすすめは、おでんだけど」

「じゃあ、大根とはんぺんを」

「あと、ちくわぶも美味しいよ。どう?」

お腹は一杯だったが、そう言われると、食べてみたくなるのが人情である。

「じゃあ、それも」

「彼、今日、岡山から来たんですよ」

ミハラさんが声をかけて、ビールのおかわりを注文した。

「あらそう。そちらじゃ珍しいんじゃない? 関東の食べ物だから」

よどみなく進む会話に、向かいの席に立つ常連が笑った。

「ちくわぶ、俺も、最初見た時は驚いたなあ」

「そうそう、小麦粉じゃん、って」

その隣の常連も加わって会話が始まった。お国自慢から、さらにコク深い話になっていくような「掴み」ではある。加わろうか、どうか。ちょっと考えたが、おでんの皿を渡してくれた女将が、そのまま奥に引っ込んだのを見て、声をかけないことにした。見ると、向かいの二人も顔見知り程度らしく、いつの間にか話も終わって、それぞれグラスを傾けている。

しばらく様子を見ていたが、女将やその娘といった店の人たちは、常連にも一見にも、同等に接するというスタイルを貫いていた。常連にも親しみは込めるが、馴れ馴れしくしない。暗黙のルールを知る客たちも、ぞんざいに相手に踏み込んだりしない。

初見の際の想像通り、距離感の保たれた、誰にとっても居心地がいい店だった。

好もしい酒場が、客と共に醸造してきた「空気」には敬意を払い、身を委ねるに限る。

これもまた、終着駅をめぐる旅の中で得た真理である。

* * *

そんな酒場で、ミハラさんはひときわ輝いていた。

旧知の仲であるウンノさんと昔話に花を咲かせ、イイオさんに写真論を語り、手酌でビールをぐいぐい飲む。

「いい店ですね、ここは」

「あら、ありがとう。もう長いのよ、親子でやっていてね。私はもっぱら調理の係」

いつの間にか、女将とも仲良くなっていて、娘さんからは、明日は一家総出で、店の歳末大掃除をするという話まで聞き出している。

「空気? あれは読むもんじゃなくて、吸うもんだ」と言わんばかりに、どこでも自分の興味を素直に開陳し、自らの考えをノーガードで披露する。そんなミハラさんは、常連たちが思い思いに時間を過ごす立ち飲み酒場に、すんなりと溶け込んでいた。

「キミともいろんなところに行ったよね」

「そうですねえ」

急に振られた話題に、適当な相槌を打ちながら、確かに「いろんなところ」に行ったな、と思い起こした。

さっきのように、初めて訪れた場所で、そっけなくされることは珍しくなかった。自分たちで完結している世界に、知らない人に土足で踏み込まれたくないと思うのは、当たり前である。

排他は、お互いのことを知らない、という不安から生まれる。そして対人関係は、おしなべて他者への想像があってはじめて、健全に構築される可能性が生まれる。

だから我々は、興味ある相手のことを、想像し、コミュニケーションを取ろうと、試行して錯誤を重ねて、少しずつ近づいていく。知らぬ間に頭の中で築き上げた理想の像を壊して、相手のそのものを受け止める。手間はかかるが、有史以来、誰一人としてはしょることのできなかった道のりである。

そう考えると、ミハラさんのように、どこであろうと何であろうと迎合せず、自身が何者であり、何を考えているかを表明し続けることが、相手へと近づく一番手っ取り早く、誠実な方法であろう。我々は、他者との比較によって生まれるアイデンティティを基準にして、世の中へのとっかかりをつくっている。相手のどこが自分と異なるのか、そして共通するのかを明かされることは、とりも直さず安心へとつながる。

ああそうか、要するに、ミハラさんは、正直な人なんだな。

二人の編集者との会話を堪能している彼を見ながら、僕はそのことに気がついた。

なるほど、と得心して、ちくわぶを口に入れると、しっかりと沁みた滋味が溢れ出てきた。

「今日は楽しいなあ、もう一軒いこうよ」

藤原新也ラブに集約する写真論をひと通り語り終わったミハラさんは、えびす顔で皆に宣言した。その背後で、ジャンパーの男と背広の男が来年もよろしくと挨拶を交わしている。

* * *

翌朝は、見事な日本晴れだった。寒さが鋭く刺すような空気の中をあちこち歩いて、都内での所用を済ませてから、正調のルートである南武線の浜川崎支線に乗って、浜川崎駅へ向かった。

二両編成の電車は、若い人たちで混んでいた。ショッピングモールや新しいマンションの最寄り駅である小田栄駅で降りるだろうという予想ははずれ、ほとんどが終点の浜川崎駅まで乗ってきた。何事かと驚いていると、皆、ホームに並んでカメラを構え出した。どうやら、隣を走る貨物支線に珍しい列車が来るようである。

駅を降りると、ホームの賑わいが嘘のように静かになった。昨日と変わらぬ光景が広がる中で、立ち飲み屋だけが異彩を放っていた。店の前にはバケツとモップが並び、女将と娘さん、その家族と思しき人々が、店の大掃除を行なっていたのである。

鋼管通り周辺も歳末の風景だった。昨日訪れた中華料理屋は開店していたが、地元客と思しき集団が、女将たちに年末の挨拶をしながらどやどやと入店していく姿が見えた。ランドマーク的な温浴施設にも次々に人が入っていく。一本道を入ったところにある公園では、冬休み中と思しき子どもたちがサッカーボールを追いかけていた。

肩の力が抜けた風景の中、海の方にある工場群は通常業務のようで、煙突から煙をもうもうとはき出していた。

浜川崎駅に集まる鉄道は、いずれもこの工業地帯のために作られたものである。

1926 (大正15)年に開業した鶴見線の前身、鶴見臨港鉄道は、当時の日本を代表する財閥の一つだった浅野財閥が、工業地帯とするべくつくった埋立地に通した鉄道であり、1930(昭和5)年に開業した南武線の前身、南武鉄道は、浅野財閥の主力産業であったセメントの原料、石灰石輸送のために作られた鉄道である。貨物駅も、石灰石や鉄鋼製品などを長く取り扱ってきた。

近隣の工場跡地にマンションが建ち始めているからだろう、浜川崎駅の利用客数は、公表されている2008年度までの数字を見る限り増加している。その一方で、海外移転などで工場の数が減ったことによって、昔ながらの「城下町」である鋼管通町の人口は約半世紀で30%、2,500人ほど減少しており、地域の高齢化も進んでいる。

人工島の扇島にあるJFEスチールの高炉などが近く休止すること、それに伴う土地の再利用計画が進むことで、一帯の様子が大きく変わっていくことは、ほぼ運命づけられている。浜川崎駅に来ている鉄道にもルート変更などの計画があるようだ。古くからの街は、おそらく姿を消すだろう。

そのことを受け入れているのかどうかまでは、わからない。だが、変化が来ていることを意識しながら、今ある日常を営々と送る人たちがいる箱庭のような街は、昨日来た時以上に、魅力ある場所として感じられた。

* * *

歩いているうちにお腹が空いてきた。産業道路沿いで見つけた中華料理屋をのぞいたら、運よく席が空いていた。

ここでも席に座ったかどうかのタイミングで、次の客がどんどん入ってくる。老夫婦、幼児連れの若夫婦とその母親、昼休み中の工員二人組、そして男女の一人客が何人か。ファミレスのような幅広い客層が、昭和からタイムスリップしたような店内で、袖を擦り合いながらカウンターの丸いすに座っているのである。

「うちの大盛りは二人前だから」

メニューに悩んでいる母親に大将が教える。

「そうなんだよ。満腹で眠くなる。これ、午後の仕事無理だな」

隣で炒飯をかっこんでいた工員が笑ったところに、一見らしい客が顔を見せる。

「あ、満席ですか」

「ごめんね。ちょっとだけ待っていてもらえる?」

大将が言うと、僕の横で、ビールを飲んでいた男性客が、ごめんよ、とにやりとする。一見客の顔もふわっとゆるんで、大丈夫、待ちます、と外に出る。

歳末の慌ただしさこそあれど、交わされる言葉は、工場と同じく通常運転のようだった。

* * *

注文した半ちゃんラーメンはしっかりとした味付けで、歩き疲れた体に沁みた。休むことなく食べながら、昨夜もこの店の前を通って、二軒目に行ったことを思い起こした。

「俺、川崎で育ったんですよ。子どもの頃は、ここら辺に来ることはなかったけど」

そう話すウンノさんに連れられて、産業道路をしばし歩いて入った焼肉屋で、僕たちは、いつしか、それぞれの「ここまで」を語りあっていた。

生まれ育ちから、転職やお酒をやめた理由といった人生の転機に至るまで、ぽつりぽつりと話しながら、途切れることなく続いていく。肌寒い夜に、お茶席の炉のように焼き肉のコンロを挟みながら過ごすひとときは、不思議なくらいほのぼのとした温かみがあった。

「なんか俺、喋りすぎちゃったかな。余計なことばっかり」

どれくらい話したろうか。不意に訪れた沈黙で、我に返ったかのような表情になったミハラさんがつぶやいた。

「そんなことはない。ミハラさんのおかげで、今日は楽しいよ。みんなとも話せたし」

代弁するつもりではなかったが、僕がそう言うと、ウンノさんもイイオさんも、うんうん、と頷いた。

自らの歴史を語ることとはつまり、自分の今いる場所を確かめることである。そして、同じように自身の道のりを語る人の歩みに耳を傾け、比較しながら、自らを俯瞰していく。

人の心をなぞっていくような、そのプロセスは、他者に近づこうとするそれと、驚くほど似通っているような気がした。仕事関連の忘年会だったはずなのに、夜が明けて振り返っても、やわらかい心持ちになるような時間になったのは、ミハラさんが僕たちをつなげる触媒となったからである。

思えば、これまで終着駅で出会った人たちは、ミハラさんの自分語りを、時に笑い、時に首肯しながら聞き、気づくと、自らの話をしはじめていた。僕が、さまざまな酒場で、他に替えられない貴重なひとときを過ごして来られたのは、ミハラさんと一緒だったからこそだろう。

「うん、今日は楽しかったですよ」

年長者のウンノさんの言葉で、ミハラさんも、そうかな、という顔をした。

「ご馳走さま、よいお年を」

ふと気づくと、先ほどの常連氏が丸いすから立ち上がって、会計を済ませているところだった。

「あいも変わらずだけどね。来年も、よろしく」

中華料理店の大将は、ありがとな、と心のこもった声で言うと、手早くカウンターを綺麗にして、外で待っていた客を招き入れた。

* * *

帰りも浜川崎支線に乗ることにした。出発した時はほんの数人だった車内も、駅に止まるたびに人が乗り込み、尻手に着く前には身動きしにくいほどになった。

ミハラさんから、昨日はお疲れ様、とメッセージが送られてきた。返事を書きながら、ふと思いついて、一文を添えた。

「来年も、行きますよね?」

すぐに返事が来た。

「終着駅をめぐる旅? 決まってるじゃん」

「じゃあ、あいも変わらずってことですね」

「そうだよ」

同じような営みを繰り返していくためには、明確な意思が不可欠だ。意思とは、つまりプライドである。自らに対する誇りがあるからこそ、相手に敬意を払い、どれだけ言葉を交わそうとも、無闇にテリトリーに踏み込まない品の良さが備わってくる。

「今度は、どこに行こう」

本当に書き続けられるんだろうかと、躊躇していたこと、わかっていたな。僕は胸の中でつぶやいた。だが、ミハラさんは、知らぬふりをして、浜川崎へと誘ったのである。そして、僕は、そうと気づかず、足を運び、背中を押されたわけである。

まいったね、とんだ正直者だよ。思わず口から言葉がもれ出た。

ミハラさんは、いい作品を残したいという自らの欲望に対して、どこまでも誠実だった。あいも変わらず。

感謝の言葉を添えるべきだろうか。「考えときます」と書いた後、しばらく迷っているうちに、電車は尻手に着いた。今度は人の波に背中を押されながら、川崎行きの電車が来るホームへと向かい、まあよかろう、とスマートフォン画面の送信ボタンを押して、僕は背筋を伸ばした。

文=服部夏生 写真=三原久明

【お知らせ】本連載をもとに加筆修正して撮り下ろしの写真を加えた書籍『終着駅の日は暮れて』が、2021年に天夢人社より刊行されています。

▼お求めはこちらから

服部夏生

1973年生まれ。名古屋生まれの名古屋育ち。近所を走っていた名鉄瀬戸線・通称瀬戸電に、1歳児の頃から興味を示したことをきっかけに「鉄」の道まっしぐら。父親から一眼レフを譲り受けて、撮り鉄少年になるも、あまりの才能のなさに打ちのめされ、いつしかカメラを置く。紆余曲折を経て大人になり、大学卒業後、出版社勤務。専門誌やムック本の編集長を兼任したのち独立。同じ「鉄」つながりで、全国の鍛冶屋を訪ねた『打刃物職人』(三原久明と共著・ワールドフォトプレス)、刀匠の技と心に迫った『日本刀 神が宿る武器』(共著・日経BP)といった著作を持つ。「編集者&ライター。ときどき作家」として、あらゆる分野の「いいもの」を、文字を通して紹介する日々。「鉄」の長男が春から親元を離れ、彼との鈍行列車の旅がしにくくなったことが目下の悩み。

三原久明

1965年生まれ。幼少の頃いつも乗っていた京王特急の速さに魅了され、鉄道好きに。紆余曲折を経て大人になり、フリーランスの写真家に。95年に京都で撮影した「樹」の作品がBBCの自然写真コンテストに入賞。世界十数か国で作品展示された結果、数多くのオファーが舞い込む。一瞬自分を見失いかけるが「俺、特に自然好きじゃない」と気づき、大物ネイチャーフォトグラファーになるチャンスをみすみす逃す。以後、持ち味の「ドキュメンタリー」に力を入れ、延べ半年に亘りチベットを取材した『スピティの谷へ』(新潮社)を共著で上梓する。「鉄」は公にしていなかったが、ある編集者に見抜かれ、某誌でSLの復活運転の撮影を請け負うことに。その際の写真が、数多の鉄道写真家を差し置いて、教科書に掲載された実績も。趣味は写真を撮らない乗り鉄。日本写真家協会会員。

※この記事は2022年12月に取材されたものです。

▼この連載のバックナンバーを見る

この記事が参加している募集

最後までお読みいただきありがとうございます。いただいたサポートは、ウェブマガジン「ほんのひととき」の運営のために大切に使わせていただきます。