柳家喬太郎師匠と、ぶら~り浅草手ぬぐいさんぽ!

落語家にとって手ぬぐいは、必要不可欠の品。噺の中で所作に使うのはもちろん、節目ごとに手ぬぐいを誂え、自身の名刺代わりとしています。これよりは当代きっての人気落語家・柳家喬太郎(きょうたろう)師匠と、東京・浅草の手ぬぐい専門店をめぐっての手ぬぐい談義と相成ります――。(ひととき2021年7月号特集「浅草、堺――東西手ぬぐい探訪」より一部を抜粋してお届けします)

噺家と手ぬぐい

トン トーン テ チン チ リ ト チ リ……出囃子(でばやし)「まかしょ」が流れて、いよいよ落語家・柳家喬太郎師匠の登場である。

とはいえ今日の舞台は高座ではなく、浅草のまち。仕事柄、常に手ぬぐいと共にある師匠と一緒に、浅草で手ぬぐい散歩をしてみようというのである。

待ち合わせは、お馴染みの浅草演芸ホール。三つ柏の紋をあしらった紅白の提灯が賑やかに下がる演芸ホールは、東京に4軒ある落語定席のひとつだ。浅草へ来ると立ち寄って、話芸に腹を抱える人も多いことだろう。

やなぎや きょうたろう/落語家。1963年、東京都世田谷区生まれ。日本大学商学部卒業後、書店勤務を経て89年に柳家さん喬に入門。前座名「さん坊」。93年二ツ目昇進「喬太郎」と改名。2000年真打昇進。近年は俳優として舞台や映画などでも活躍し、9月全国公開の高畑充希主演の映画「浜の朝日の嘘つきどもと」に出演。「週刊文春」にて「川柳のらりくらり」を連載中。

ちょうど取材日は、春の真打昇進襲名披露興行中。偶然にも弟弟子の柳家㐂三郎(きさぶろう)師匠が主任(トリ)をつとめる日だった。東京の落語界では、入門後見習い・前座の修業時代を経て、二ツ目になると紋付羽織姿で高座へ上がることができる。そして真打に昇進すると師匠と呼ばれ、各寄席では真打披露の興行を行う。ようやく落語家として一人前と認められる晴れ舞台だ。

こうした節目の際にも欠かせないのが手ぬぐい。二ツ目と真打昇進のときには、自身の名前を入れたオリジナルの手ぬぐいを誂え、世話になった人々へ配る。毎年、正月にも手ぬぐいを配るのが習いだというから、噺家にとって手ぬぐいは、小道具としてだけでなく、名刺代わりでありお付き合いのツールでもあるのだ。

ところで、師匠は二ツ目昇進のときにどんな手ぬぐいを作ったのですか?

「あみだ籤(くじ)にしたんです。広げれば籤だけど、畳んでしまえば線だけなので、高座で使うときにも邪魔にならないだろうと思って、自分で描きました」

二ツ目昇進時に誂えたあみだ籤柄の手ぬぐい。イラストは絵がお得意な師匠の自筆

二ツ目になり、「喬太郎」と改名。手ぬぐいには、ひらがな、カタカナ、ローマ字、漢字、悪戯っぽい自身の似顔絵……籤のどこを引いても「柳家喬太郎」にたどりつくユニークさ。古典も新作も自由自在に噺を操り、さまざまな芸で楽しませてくれる師匠らしい一枚だ。

「たまたまかもしれないけど、大師匠*1が、これを高座で使ってくれているのを見て、もう、すごく嬉しかったですね。『あっ、俺の手ぬぐいだ』って。あみだ籤だからすぐわかるの」

あれっ、高座では、自分の手ぬぐいを使わないのですか?

「落語家仲間の手ぬぐいを使うのが普通なんです。ホール落語で演目が決まっている場合は、煙草入れに使うからとか財布に使うからと柄を選びますが、寄席の場合は着物との相性を考えて3本くらい持って行きます。あまり派手でなく、どんな噺にも使える古典柄を選ぶことが多いですね」

*1 5代目柳家小さん(1915~2002年)。落語家として初の人間国宝に認定。喬太郎師匠の師匠である柳家さん喬師匠の師匠

ウルトラマン手ぬぐいに大興奮!

まずは、判じ物の店名で有名な「かまわぬ浅草店」へ。キャラクターや企業とのコラボレーション手ぬぐいも人気の当店。小学生の頃から熱狂的なウルトラマンファン*2 の師匠にぜひ見ていただきたいと、広報の佐藤瞳さんがアーカイブから2014年に円谷プロとコラボしたウルトラマンシリーズ手ぬぐいを用意してくれていた。

*2 円谷プロ公認のウルトラマン落語を創作。誂えたウルトラマンカラーの着物で高座にあがるほど

かまわぬ浅草店では、古典柄からモダンなオリジナル柄まで、四季折々に常時約250種類を揃える

その手ぬぐいを見るや、即座に目が釘付けとなる師匠。夢中で手ぬぐいを広げる。

「あっ、このカネゴン柄の持ってますよ。噺の邪魔にならないので高座で使っています」

穴の開いた古銭のデザインである。

ウルトラマンシリーズとのコラボ手ぬぐい。銭紋カネゴン柄の手ぬぐいに思わず師匠も胸キュン(現在は販売していません)

「この狸柄、ピグモンですね」

「やばい、バルタン星人は矢羽根の模様だ。いやァ通ですね」

「これゴモラ。大阪城ですもんね」

「夢のようだな。これ、2代目のバルタン星人だ」

なぜ2代目ってわかるんですか?

「バルタン星人ってスペシウム光線に弱い。初代はスペシウム光線にやられたから、2代目は胸にスペルゲン反射鏡がはめ込まれていて、光線を反射するんですよ。結局ウルトラマンの八つ裂き光輪でタテに真っ二つにされちゃうけどね」

矢継ぎ早の解説に一同あんぐり。

「というか手ぬぐいは染めている段階で、すべてがウルトラマンなんですよね」と師匠。

…………???

「ガラモン*3(柄もの)ですから……って意味わかってる?」

しっ、しまった! 油断していました!

ガラモン*3 「ウルトラQ」をはじめとするウルトラシリーズに登場する怪獣

かまわぬの佐藤瞳さんと。ウルトラセブンの目鬘(めかづら)手ぬぐいは師匠の私物(かまわぬ製品ではありません)。もともと目鬘は百眼〈ひゃくまなこ〉という目付きを変相する寄席芸で、文化年間(1804~18年〉に三笑亭可上という噺家が始めた。それが後年、手ぬぐいの柄として使われるように。ちなみに7月10日はウルトラマンの日!

文=片柳草生 写真=佐々木実佳

片柳草生(かたやなぎ・くさふ)

エッセイスト、編集者として工芸や骨董など、日本の美術や文化をテーマに活動。著書に『手仕事の生活道具たち』『手仕事の贈り物』(ともに晶文社)、『暮らしのかご』(平凡社)、『残したい手仕事 日本の染織』(世界文化社)など。

――ウルトラセブンに扮する喬太郎師匠をご覧いただいたところで、この続きは本誌にて! 師匠のあんな姿(!)やこんな姿(!)をお楽しみいただけます。

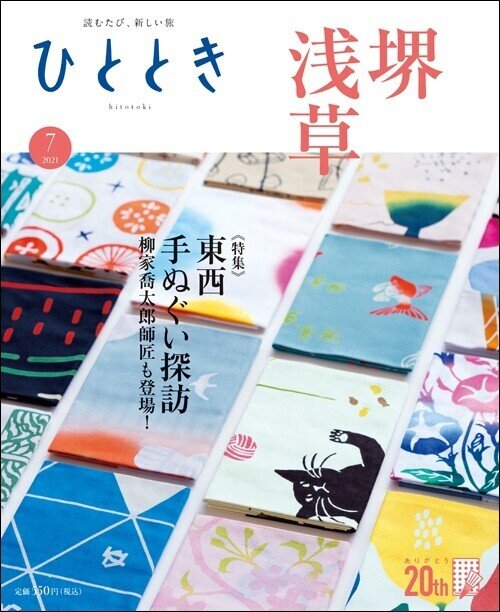

また、特集の前半では、明治時代から手ぬぐいの一大産地である大阪・堺市で生まれる色とりどりの手ぬぐいもご紹介しています。注染ならではの「ぼかし」や「にじみ」を生かした手ぬぐい、磨き抜かれた職人技によってうまれる両面染めの手ぬぐい、その生地を使った日傘など、新たな広がりを見せる手ぬぐいの世界をお楽しみください。

▼ひととき2021年7月号をお求めの方はこちら

特集「〈堺、浅草〉東西手ぬぐい探訪

ぬぐって、飾って、包んで、巻いて……」

文=片柳草生

◉注染、捺染、色とりどり

堺で生まれる手ぬぐい

◉東西手ぬぐい探訪 堺〔案内図〕

◉手ぬぐいこらむ1

豊田コレクションにみる―江戸東京の誂え手ぬぐい文化

◉柳家喬太郎師匠とゆく♪

ゆるり、浅草 手ぬぐい散歩

◉東西手ぬぐい探訪 浅草〔案内図〕

◉手ぬぐいこらむ2

江戸型染作家・小倉充子さんの手ぬぐい

出典:ひととき2021年7月号

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。