なぜ京都には賀茂神社が2つあるのか?――記紀が語らない有名神社の正体(2)

文・ウェッジ書籍編集室

今年(令和2年)は『日本書記』の編纂1300年を迎えましたが、実は全国的に有名でありながら、記述がまったくない神社がいくつか存在します。その1つが京都の賀茂神社(かもじんじゃ)です。

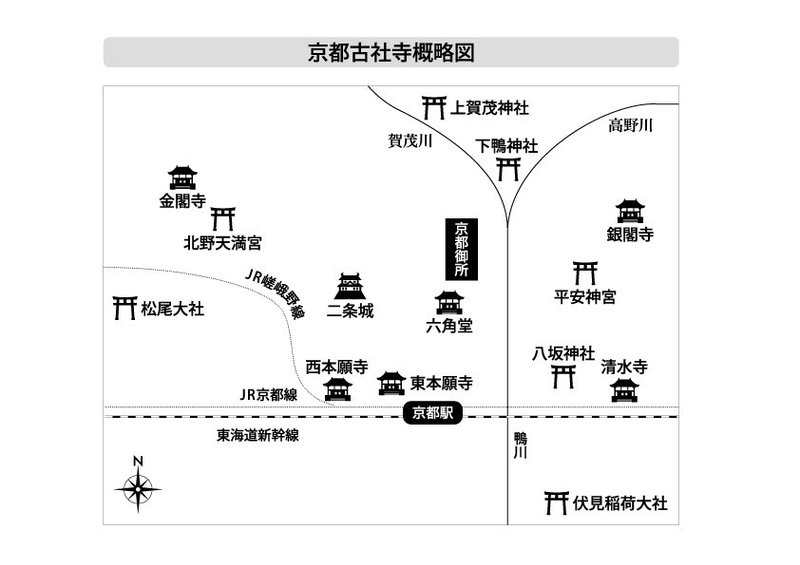

賀茂神社は京都の数多い神社のなかで、観光地として人気が高いことで知られています。賀茂神社は正しくは2つに分かれており、「上賀茂神社(かみがもじんじゃ)」と「下鴨神社(しもがもじんじゃ)」が存在します。

京都三大祭のひとつとして「葵祭(あおいまつり)」が知られていますが、2つの賀茂神社で毎年5月に例祭として開催されています。今年は残念ながらコロナ禍のため、行列は中止され、神事のみ関係者だけで行われました。

ここで取り上げたいのは、『日本書記』で賀茂神社が触れられていないことと、神社が2つ存在することです。それらの謎について、『日本書紀に秘められた古社寺の謎』(神道学者・三橋健編、ウェッジ刊、7月16日発売)から見ていきます。

京都の鎮守・賀茂神社という存在

古寺・古社といえば、奈良とあわせて京都のことを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。京都が都となったのは延暦13年(794)に桓武天皇によって平安遷都が行われてからであり、京都中心部の古寺社のほとんどはそれ以後に建てられたものです。

したがって、『日本書紀』には京都の寺社はほとんど登場しません。たとえば、全国の稲荷(いなり)神社の総本社である伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)も創祀されたのは奈良時代の和銅4年(711)のことなので、当然、登場しません。

平安遷都以前から京都にあった神社、つまり京都の地に深く根を下ろしている神社の代表格として賀茂神社が挙げられますが、正確には2つ存在します。

ひとつは、賀茂山(神山)の麓の、賀茂川(鴨川)上流の東岸に鎮座する賀茂別雷神社(かもわけいかずちじんじゃ/通称・上賀茂神社/京都市北区上賀茂本山)。もうひとつは、そこから4キロほど南東に行った、賀茂川と高野川(たかのがわ)の合流地付近に鎮座する賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ/通称・下鴨神社/京都市左京区下鴨泉川町)です。

上賀茂神社は賀茂別雷神(かもわけいかずちのかみ)を、下鴨神社は玉依媛命(たまよりひめのみこと)と賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)を主祭神として祀っています。上賀茂・下鴨の両社は記紀にはあらわれず、これらの祭神も記紀にはまったく登場しませんが(下鴨の玉依媛命と、記紀で神武天皇の母神となっている玉依姫は別神)、『山城国風土記 』逸文(いつぶん)などによると、賀茂建角身命は神武天皇の東征の先導役を務めた神で、大和の葛木(かずらぎ)山、山代国岡田の賀茂(京都府木津川市加茂町)などをへて賀茂川上流域へと至ったとされます。賀茂建角身命の娘が玉依媛命であり、玉依媛命が川上から流れ下ってきた丹塗り矢(じつは火雷神の化身)を夫として生んだ子神が賀茂別雷神なのです。

また、平安時代初期に成立した古代諸氏族の系譜集である『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』の「山城国神別」巻の「鴨県主」の項では、賀茂建角身命は神武天皇を先導したヤタガラスの化身と説明されています。少しややこしいですが、上賀茂は若い雷神を祀り、下鴨はその雷神の母神と祖父神、つまり雷神の祖神(御祖)を祀っているという格好になるのです。

そして、早くから両社の神官を務めてきた賀茂氏は、賀茂建角身命の末裔と伝えられていて、彼らは平安遷都以前から、京都盆地の現在の両賀茂社を中心とする地に住み、一帯を支配していたと考えられています。

鴨川デルタと呼ばれる賀茂川と高野川の合流地。合流後は鴨川と名を変える。下鴨神社はこの付近に鎮座

ちなみに、『方丈記』で有名な鎌倉時代の歌人鴨長明(かものちょうめい)は賀茂氏の流れで、父は下鴨神社の正禰宜(せいねぎ)でした。つまり、賀茂神社は、元来、京都に古くから住み着いていた賀茂氏の氏神として成立し、信仰されてきたのです。

賀茂神の祟りを鎮める葵祭

では、なぜ上賀茂と下鴨の2つに分かれているのでしょうか。先に成立したと思われるのは上賀茂神社で、社伝(『山城国風土記』逸文、『賀茂旧記』など)によると、往古、いったん天に昇った賀茂別雷神が本殿背後にそびえる賀茂山に降臨したことにはじまるとされます。

6世紀なかばには欽明天皇(きんめいてんのう)の命で賀茂神の祟りを鎮める祭りが行われました。これが、賀茂祭(葵祭/あおいまつり)のはじまりとされています。そして天武天皇6年(677)に社殿が造営されたとされます。

上賀茂神社は京都でもっとも古い神社のひとつ。ユネスコ世界遺産に登録されている

下鴨神社のほうは創祀が不詳で、確実な史料における初出は、『続日本後紀(しょくにほんこうき)』 承和(じょうわ)15年(848)2月条の「天平勝宝2年(750)に賀茂御祖大社に神田(しんでん)を奉った」という記述になります。つまり、遅くとも8世紀なかばには下鴨神社は存在していたということになります。

こうしたことから、奈良時代はじめまでは、賀茂神社といえばひとつしかなく、それは現在の上賀茂神社にあたるものだけだったのが、奈良時代に入って、すでに下鴨の地に分社としてあった小社を整備するようなかたちで、新たに下鴨神社が分立された――とする見方ができるのです。

なぜ賀茂神社は2つに分かれたのか?

一説によると、8世紀前半、賀茂神社では群衆が参加して賀茂祭が非常に盛大に行われるようになったのですが、ときに乱闘が生じるほどでした。朝廷側はこのことを危険視し、賀茂神社を上下の2つに分けることとし、下鴨神社を新たに創祀させたのではないか――という見方があります(井上光貞『日本古代国家の研究』)。

下鴨神社は賀茂川と高野川の合流点から一直線に伸びた参道と、その正面に神殿という直線的な配置になっている

見方をかえれば、賀茂神社の神威がそれだけ強力なものとして認識されていたということになるでしょう。また、朝廷は京都盆地で賀茂氏が強大化することを恐れたという見方もできます。

しかし、結論からいえば、賀茂神社の勢いは抑えられることはありませんでした。8世紀末になって都が京都に遷って長岡京、平安京が誕生すると、2つの賀茂神社は新都を代表する神社として特別扱いを受けるようになり、高い位階や社格が朝廷から与えられることになったのです。

平安京に都が定着すると、2つの賀茂神社は王城鎮護の神社として伊勢神宮に次ぐ尊崇を受けるようになり、9世紀からは未婚の皇女が斎王(さいおう)として賀茂神社の神事に奉仕することが慣例化されました。そして賀茂祭での斎王の華やかな行列は、『源氏物語』にも描写されるように桟敷ももうけられて大勢の見物人でにぎわい、京の大路は雑踏で埋め尽くされたのでした。

――2つの賀茂神社については、『日本書紀に秘められた古社寺の謎』(7月16日発売、ウェッジ刊)の中で詳しく触れています。本書の中では、このほか伊勢神宮や出雲大社をはじめ、今年で編纂1300年を迎えた『日本書紀』の舞台となった30の古社寺を謎解き風に紹介。全国主要書店およびネット書店でもお買い求めいただけます。

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。