鬼はなぜ藤が苦手なのか? |『鬼滅の刃』ヒットに潜む異界の符牒(4)

文・ウェッジ書籍編集室

漫画やアニメが社会的ブームとなった『鬼滅の刃』ですが、「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」のロングランを経て、アニメ第2期「遊郭編」がいよいよ始まります。コロナ禍のいま、目に見えない不安と重ねながら、「鬼」という存在をあらためて身近に感じた人も多いことでしょう。

作品のなかに登場する鬼ですが、不思議なことに藤の花を苦手とする描写があります。作品中では特にその理由には言及されていませんが、気になるところです。

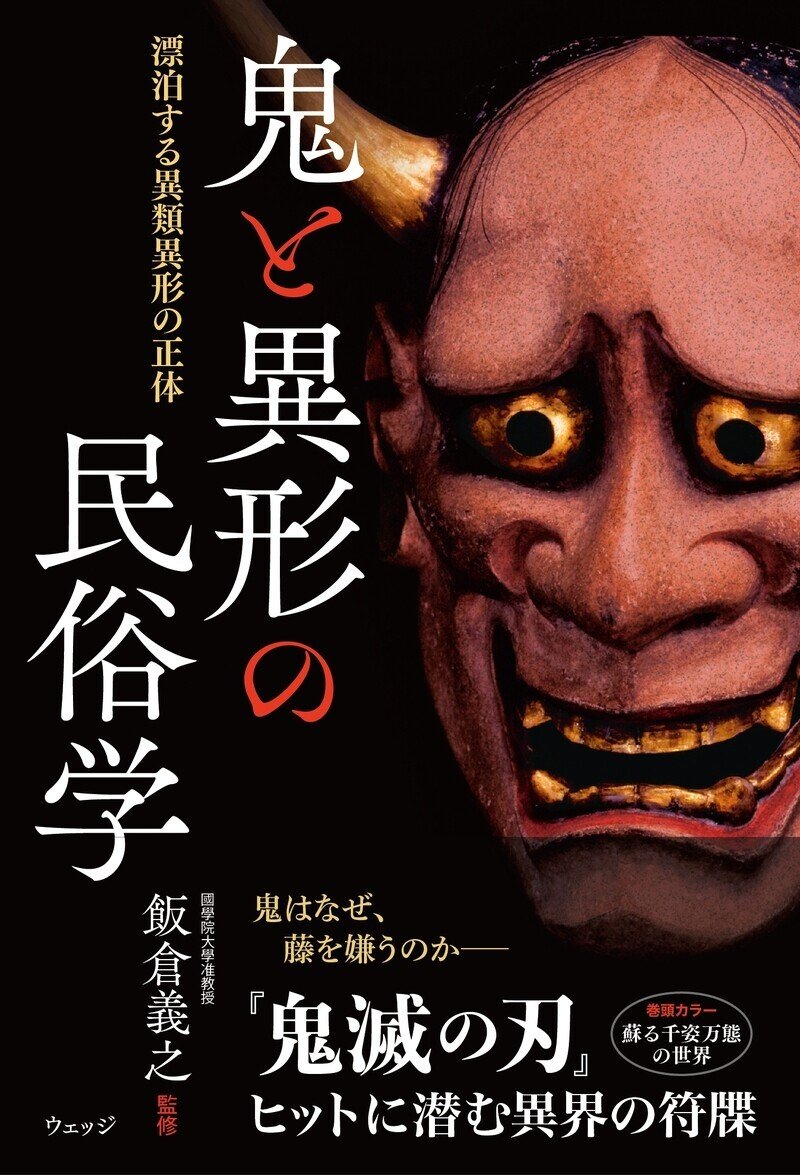

この連載では、國學院大學准教授・飯倉義之先生が監修を行う『鬼と異形の民俗学――漂泊する異類異形の正体』(ウェッジ刊)から、『鬼滅の刃』を民俗学的視点から読み解いていきますが、今回は京都の貴船神社や深泥池を舞台に、鬼が藤を嫌う理由を探ります。

貴船神社の社人・舌氏の先祖は牛鬼

京都洛北の貴船は山深い渓谷の地ですが、ここに鎮座する古社が貴船神社です(京都市左京区鞍馬貴船町)。社伝のひとつによれば、神武天皇の母・玉依姫が「黄船」に乗って淀川から賀茂川をへて貴船川をさかのぼり、川のほとりに上陸して一宇の祠を営んだのが起こりだとされます。

貴船神社(参道)。貴船山と鞍馬山に挟まれた、森林が鬱蒼とする場所に鎮座する(京都市左京区)

人里離れた幽邃の地にあるせいか、貴船神社は「鬼」との関わりが深く、『平家物語』「剣巻」や謡曲『鉄輪』には、嫉妬深い女性が貴船の神に祈願して恐ろしい鬼女と化し、妬ましい相手を襲うという話が出てきます。

貴船神社の社人は鬼の子孫である、という話も伝えられています。そのことを記すのは、「舌」という名字の旧社家に伝来した『黄舩社人舌氏秘書』という文献です。この奇書はいまだ公刊されていませんが、梅原猛氏の著書(『京都発見 三』)にその内容が紹介されているので、それを要約してみます。

〈昔むかし、天上からこの地に貴船の神々が天降ったとき、仏国童子という者もともに降った。天上のことは一切しゃべってはいけないという掟があったが、童子はこの掟を破ったため、貴船大明神は怒って童子の舌を八つに裂いた。童子は吉野山に逃げ込み、そこで五鬼などを従えていた。

童子はやがて貴船山に帰り、山中の鏡岩に隠れていたが、これを知った貴船大明神は、3年後、再び童子を召し返し、仕えさせた。

あるとき、大明神が怒って童子を鉄の弓で射、また鉄の鎖で縛りつけようとしたが、童子はこれをかわし、130歳のときには、雷とともに天にのぼってしまった。

仏国童子から四代目の安国童子までは牛鬼の姿をしていたが、5代目から人間の姿になり、子孫代々、大明神に仕え奉った。また、先祖の苦難を忘れないために、名字を「舌」と名乗り、家紋には菱の中に八の字をもうけたものを使った。〉

牛鬼。伝承では牛の首をもち鬼の胴体をもつものが多いが、蜘蛛の胴体をもつものもある(国立国会図書館)

貴船神社の社人・舌氏の始祖・仏国童子は、貴船大明神に従って天上から降臨した異形の鬼であったとされます。鬼が「童子」と名乗っている点には、酒呑童子と通じるものがあります。

貴船と鬼との関わりを示すものはまだほかにもあります。中世に成立した御伽草子『貴船の本地』がそれで、宇多法皇(867~931年)の時、鞍馬山の奥にある鬼国の大王の娘が中将定平と契り、紆余曲折のうえ、最後は貴船の神になり、中将は客人神になるという物語です。

鞍馬寺のある鞍馬は貴船の東隣りであり、やはり山深い幽邃の地で、天狗の首領ともいえる魔王尊の本拠地でもあります。京都の人びとは洛北の深山幽谷には鬼や天狗の住みかがあると想像していたのでしょう。

深泥池の豆塚からわかる鬼が藤の花を嫌うわけ

貴船神社から南へ8キロほど下った場所に、深泥池という浅い池があります(京都市北区上賀茂深泥池町)。鞍馬寺・貴船神社への参詣道である鞍馬街道のほとりにあり、「タクシーに乗る幽霊」の怪談の地として知られますが、鬼にまつわる興味深い伝説もあります。

深泥池。約9.2ヘクタールの池で、中央には浮島が存在する(京都市北区)

『京都民俗志』(1933年)によると、貴船の奥の谷と深泥池のほとりは地下の道でつながっていて、ときおり貴船の鬼がこの道を通って池のほとりの穴からはい出し、京洛に姿をあらわすことがあった。人が豆をたくさん投げこんでその穴をふさぐと、以後、鬼はあらわれなくなったといいます。このことにちなんで毎年、節分にはこの場所に炒り豆を捨てる風習ができ、そこは豆塚(魔滅塚)と呼ばれるようになったとされます。

室町時代に編纂された百科辞典『壒嚢鈔』(1466年成立)にも、深泥池(美曾路池)のほとりに鬼が住む穴があったと書かれてあり、宇多天皇の時代、その穴を封じ、炒り豆で鬼の目を打ったのが節分の豆まきの起こりであるとしています。

深泥池の近くには、江戸時代に貴船神社の分社として建てられた深泥池貴舩神社があります。豆塚の跡は今でははっきりしませんが、このあたりにあったと思われます。

『鬼滅の刃』に登場する鬼はなぜか藤の花を極度に嫌います(第6話)。藤はマメ科に属する植物で、その実は枝豆などと同じ鞘状です。野暮な詮索になりますが、藤の花が咲き乱れる園は、鬼たちからすれば、大量の豆が撒き捨てられた巨大な豆塚のような悪夢めいた光景と映るのかもしれません。

――『鬼と異形の民俗学――漂泊する異類異形の正体』(飯倉義之監修、ウェッジ刊)は、全国主要書店およびネット書店にて好評発売中です。

【目次】

第1章 鬼と異形の系譜

―古典・伝説にあらわれた異類たちを読み解く

第2章 日本の闇に蠢く「異形のもの」列伝

―異界からの訪問者を総覧する

第3章 呪術者・異能者たちの群像

―怪異と対峙した「鬼殺隊」の原像

第4章 鬼と出会える聖地

―闇の民俗とパワースポットをめぐる

◎コラム

・鬼舞辻無惨と八百比丘尼

・竈門炭治郎と炭焼長者

・「全集中の呼吸」と剣術

・竈門炭治郎と竈門神社

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。