現在の物価の問題を理解するために、日米の物価の歴史を整理しました!

最近、インフレのニュースをよく耳にしませんか?

・米国のインフレが加速して、バイデン政権の支持率低下

・日本では長くデフレが続いていたが、最近物価が上昇気味

などなどのニュースです。

でも、物価の話は、馴染みがなくて、ニュースを見てもピンとこなくないですか?

例えば、米国が前年同月比〇%物価上昇!日本は前年同月比〇%!と言われても、それがやばいのか、やばくないのか、やばいならどの位やばいのか、などがいまいち分かりません。

なので、この機会に、一度、日米の物価のこれまでの歴史を調べてみようと思います。

日本の消費者物価指数の推移

まず、日本の物価の推移を見てみたいと思います。

物価を測る物差しは2つあります。

①企業間で売買される物・サービスの価格変動を示す指標:企業物価指数

②消費者が購入する物・サービスの価格変動を示す指標:消費者物価指数

今回は、我々の肌感覚で理解しやすい消費者物価指数の推移を見ていきたいと思います。

下のグラフが1970年から現在までの消費者物価指数の推移です。

2020年7月を仮に100と置いており、それを基準に物価が低いか、高いかを知ることができます。

総合とは物やサービスをまんべんなく(500品目以上)をまとめた指数です。

生鮮食品などは、天候などの影響を受け価格が大きく動くため、生鮮食品を除いた品目で指数をみることも多く、参考までに載せております。

(エネルギーも地政学上のリスクで変動が激しく指数から除く事も多いのですが、統計局のデータにエネルギーを除いた項目が見つからなかったため、割愛しました。)

これを見ると、1990年初頭までは物価が上昇しておりましたが、その後は、ほとんど横ばいです。

ちなみに、よく見ると、最近の物価だけちょこっと上がっています。

これは、ウクライナ戦争や円安などを起因とした企業の仕入れ値高騰による価格転嫁の現れだと思います。

最近、”〇〇の商品は〇月から〇%値上げします”というニュースをよく見ますが、そのような事象が指数として表れているのだと思います。

日本が長く物価が横ばい(デフレ)な理由

なぜ、1990年ころからずっとデフレなのでしょうか?

これは、経済が成長していないからだと思います。

物価上昇には、金余りなどいろいろな要因が存在します。

しかし、王道といわれる要因は、経済成長です。

経済が成長→給料が上がる→購買意欲が上がる→価格が上がる

という流れです。

日本のGDPを見てみると、1990年ころから成長が鈍化し、消費者物価指数と同様に現在まで横ばいになっております。

1990年代頭にバブル崩壊が起き、経済が停滞してしまいました。

それから、現在まで、経済成長が停滞しました。

この30年間をよく”失われた30年”と表現されます。

この頃には、日本銀行も経済を立て直そうといろいろと金融政策を打ち出します。(下記は日本銀行のサイトで解説されている政策です)

・1999年~2000年:ゼロ金利政策

・2001年:量的緩和政策の開始

・2010年:包括的な金融緩和政策

・2013年:量的・質的金融緩和の開始

・2016年:マイナス金利付き量的・質的金融緩和、など

コンスタントに様々な政策を打ち出しておりましたが、目に見える効果は無かったようです。

失われた30年の賃金推移

賃金の観点で失われた30年を見てみます。

下記は、厚労省が提示している平均給与の推移です。

失われた30年の間に、賃金は減少しております。

日本は、30年間、経済が成長せず、ゆえに物価も給料も上がってきませんでした。

しかし、最近になって、物価だけが上がり始めたため、生活の苦しさを訴える悲痛な叫びが聞こえるようになってしまったのです。

米国の消費者物価指数の推移

一方、米国はどうでしょうか。

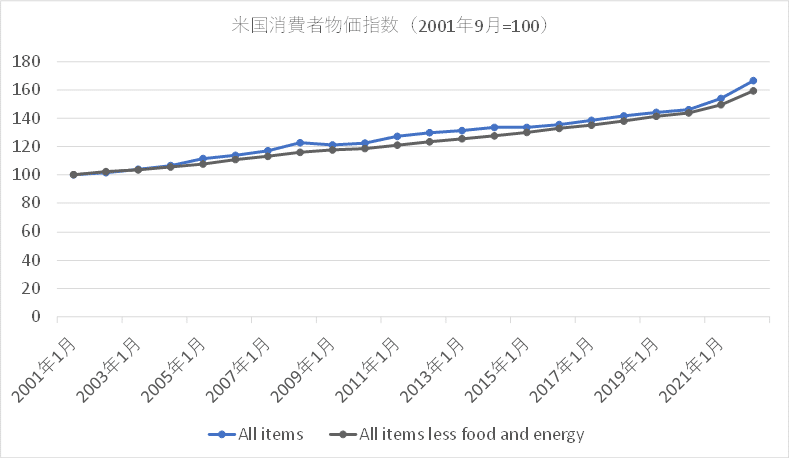

2001年からの消費者物価指数をみてみると、米国は右肩上がりに上昇してきました。

この物価上昇は、米国の経済成長に支えられてきました。

カキは、米国の名目GDPの推移です。

日本と異なり、堅調に成長を続けてきました。

図が見えずらいですが、1997年~2021年までの推移となります。

米国の物価問題

ただし、米国がこれまで経済成長に支えられて、問題なしかというとそうでもないです。

下記は、米国の消費者物価指数の前年同月比です。

これを見ると、2021年からどんどん物価が上がり、8%を超えています。

コロナ禍のお金のバラマキにより、物価が急上昇したと言われています。

これまでも物価が上がってきたのに、昨年と比べて急に8%も上昇したら、叫びたくなりますよね。

消費税8%増税みたいなものですからね。

これの物価高が大きな要因となり、バイデン政権の支持率が大幅に下落。

中間選挙では、民主党が負けるかとと言われているほど、国家的問題になっています。

日本と米国の物価比較

これまで、日本と米国バラバラにみてきましたが、比べてみるとどうでしょうか?

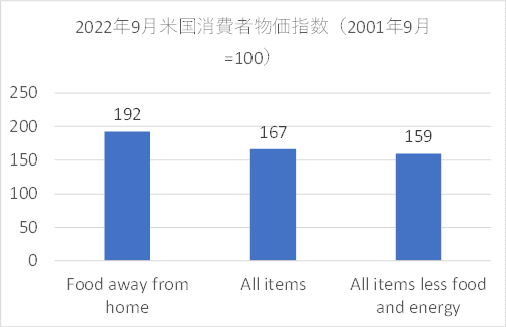

単純に2つの国の物価を比べるのは難しいですが、直近20年くらいで、どれほど、両国の物価が上がってきたのか見てみましょう。

下記は、2001年9月を100とおいた、2022年9月の両国の主要品目の消費者物価指数になります。

これを見ると、やはり米国の物価上昇はすごいですね。

あらゆる品目の総合は、日本が2001年比で7%しか上昇しておりませんが、米国は67%も上昇しております。

我々がイメージしやすい外食だと、日本は23%の上昇、米国は92%の上昇です。

では、具体的な生活で物価高を考えてみます。

世界の物価を比較するのに、よくマクドナルドの商品価格が活用されます。

チェーンでかつ、世界的に展開しているため、比較しやすいんですね。

ウーバーで、居住地を変更して、マックのチーズバーガーの値段を見てみました。

ニューヨークシティーの場合:$3.79

11月7日時点の為替1$=146.61円で換算すると、555.65円

円安になる前の為替1$=115円で換算すると、435.85円

東京都の場合:230円

現在のような円安になる前の為替で考えてみても、米国のチーズバーガーの値段は日本の1.895倍です。

物の値段が2倍というのは、なかなか厳しいそうに感じます。

もちろん、日本より、2倍年収が高ければよいのですが、米国の方々から不満が続出している現状を考えると、なかなかあちらも生活が苦しそうですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?